Avocats morts pour la France

Il est surprenant de voir combien certains confrères ont laissé des traces nombreuses, combien leur parcours, familial et professionnel, est facilement traçable tandis que d’autres sont restés si discrets qu’il est difficile de restituer leur chemin. Robert Richard est de ces derniers.

Il est né le 31 mars 1889 dans le 9ème arrondissement, 3 rue Trévise. Son père, Auguste Richard, est principal clerc d’huissier. Sa mère, Caroline Metter, est sans profession. L’acte de naissance de Robert Richard est signé par les deux témoins d’usage, l’un est employé, l’autre est garçon de recettes, comme s’ils avaient été requis par hasard.

Robert Richard obtient sa licence en droit le 25 juillet 1911, il a été interrogé sur les voies d’exécution et le droit commercial.

Il prête serment le 14 octobre 1913. Dans le dossier de l’Ordre, une note manuscrite indique que le père de Robert Richard est gérant de propriétés, mais que son cabinet est distinct de son appartement. La note mentionne également que le candidat à l’inscription au stage vient d’accomplir son service militaire à Nancy.

Après moins d’un an d’exercice professionnel, Robert est mobilisé et affecté au 360ème régiment d’infanterie qui se forme à Neufchateau, dans les Vosges. Il a 25 ans. Le régiment va s’avancer en Moselle et participer à une rude bataille dès le 25 août 1914. Ce premier affrontement est un choc : 19 officiers et 900 hommes sont tués.

Le sort du 360ème RI ne va jamais être confortable : dès le mois d’août, longues stations d’attentes sous la pluie et dans la boue, reconnaissances périlleuses. En octobre 1914, il participe à la « Course à la mer », qui a pour but d’empêcher les Allemandes d’envelopper les troupes françaises et qui aura pour conséquence d’étirer le front jusqu’aux côtes, au prix d’affrontements d’une grande violence qui vont laisser le régiment exsangue, meurtri. Il est pionnier dans le creusement des tranchées.

Le 360ème RI est ensuite envoyé dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette, près de Carency. Robert Richard y a rendez-vous avec son destin, le régiment ne va plus bouger des collines d’Artois auxquelles s’accrochent les Allemands.

Le 5 mai 1915, en vue de l’offensive générale du 9 mai, le régiment quitte le plateau de Lorette pour prendre sa position face à Carency. Le village a été transformé en forteresse par les Allemands. Il est défendu par 4 lignes de tranchées. Afin de préparer le terrain, l’artillerie française pillonne sans discontinuer les positions allemandes. Pas un mètre carré n’est épargné dans cette œuvre de destruction.

Le 9 mai, les troupes françaises s’élancent. Dans le massacre qui suit, les corps tombent, sont piétinés, oubliés. Le corps du sergent Robert Richard ne sera pas retrouvé.

Le 28 mars 1928, la mère de Robert, du 1, rue bleue, une petite impasse sombre et très modeste, répond au Bâtonnier qui lui demande des renseignements sur son fils : « Je crois devoir vous dire que mon malheureux enfant est resté sur le champ de bataille, d’une petite blessure au menton, de 10h du matin à 9h du soir. Je tiens ces renseignements de celui qui était auprès de lui et qui ayant perdu la tête, l’a laissé à 9h du soir, sans s’assurer s’il était vivant ou non. N’ayant rien su depuis, je doute encore ; dans cette incertitude, mon cœur se dérobe, refuse à remplir la feuille que vous m’envoyez, car mon cœur de mère espère, veut espérer envers et contre tout. »

Michèle Brault

Citation et décoration :

- Pas de citation ni décoration identifiées à ce jour

- Lettre de sa mère au Bâtonnier (28 mars 1928)

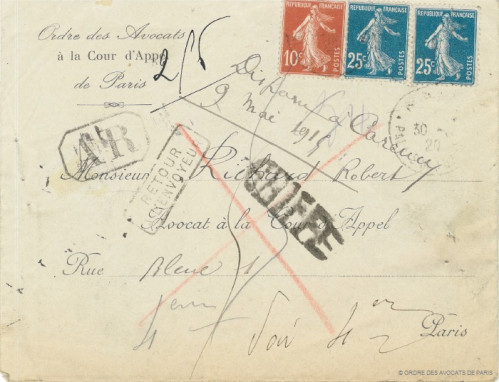

- Courrier adressé à Robert Richard, retourné à l'Ordre des Avocats ; non ouvert.

- Mémoire des hommes : Robert, Jean Richard

- Tableaudhonneur.free : Historique du 360e RI

- Archives de Paris, D4R1 1543, fiche matricule n°487, classe 1909, Paris, 6e bureau.

Charles Rosset est né 6 rue Mogador, le 24 octobre 1872, chez ses parents, Paul et Caroline. Paul Rosset est associé d’agent de change et Caroline, née Ricketts, est sans profession. Les parents de Caroline, Carlo Ricketts et Elisa West, sont rentiers. Son père est-il apparenté à Joseph Rosset, lui aussi agent de change ? En tous cas, Charles Rosset est à l’abri du besoin.

René Idzkowski, avocat habitué des procès retentissants qui mourra déporté à Auschwitz en 1942, chargé de rédiger la notice sur son confrère Charles Rosset pour le Livre d’or du barreau de Paris, écrit qu’appartenant « à une famille de la grande bourgeoisie, sa fortune le rendit indépendant à sa majorité et ce n’est pas avec l’âpreté au gain que manifestent certains jeunes d’aujourd’hui qu’il arbora la robe. Il vint parmi nous parce qu’il avait discerné que c’est dans notre profession qu’il conserverait l’indépendance dont il était fier tout en cultivant la science du droit à laquelle il était passionnément attaché ».

En 1895, Charles débute sa carrière chez un avoué, Maître Allain, chez qui il passe trois ans. Il s’inscrit ensuite au stage le 26 octobre 1898. Il a tout juste 26 ans. Attiré par le droit international – les origines de sa mère y sont peut-être pour quelque chose, Charles Rosset devient le collaborateur de Maître Edouard Clunet, le fameux fondateur du Journal de Droit international privé et de législation comparée, qui prendra tout simplement son nom. Ce patron prestigieux le charge de suivre quotidiennement l’appel des causes et Charles Rosset se plait dans ce cabinet où il va rester de longues années.

Son devoir accompli le matin, il se consacre à ses dossiers d’assistance judiciaire. Par la suite, son beau-père, Monsieur Henri Donat, qui a épousé sa mère après le décès prématuré de son père, lui confiera des dossiers de La Prévoyance, la compagnie d’assurances qu’il dirige.

René Idzkowski raconte encore que Charles Rosset était un "hédoniste qui se livre aux sports tels que pêche, chasse et surtout automobile, qui écrit des chroniques « charmantes » et qui chante avec une belle voix de baryton qui ne laisse pas indifférent son auditoire féminin". L’ancêtre du Palais littéraire et musical, nommé La Crèmerie, n’organise pas un évènement sans que Charles Rosset en soit. D’un caractère affable, gai, il est renommé pour être apprécié de tous, même pendant la période difficile de l’affaire Dreyfus.

Sa photo révèle un visage rond, agréable, orné d’une moustache soignée, qui exprime sa bonhomie.

En mars 1905, il épouse Clotilde Piadé, avec qui il aura deux enfants, et s’installe dans le quartier de la Porte Dauphine. Sa carrière au barreau va connaitre un intermède car il se présente aux élections municipales en mai 1908 contre Ernest Gay, un Républicain modéré qui tient fermement le mandat du secteur de la Porte-Dauphine. Comme ses prédécesseurs, il échoue à déboulonner Gay et retourne auprès de Maître Clunet et de ses dossiers d’assurances.

Toutefois, sa santé est fragile. Il a accompli son service militaire dans les services auxiliaires alors qu’il aurait pu être réformé. A la mobilisation, il est réservé comme territorial auxiliaire et reste à l’arrière. Il a 41 ans. Cette situation protégée lui est insupportable. Il demande à servir et est affecté, au simple grade de soldat, au 40ème régiment d’infanterie territoriale. Les « territoriaux », appelés également les « pépères », sont des hommes qui ne sont pas aptes au service actif, jugés trop vieux ou en mauvaise santé tout en pouvant ou voulant servir. Les régiments d’infanterie territoriaux vont participer à la défense de places fortes, au ravitaillement des premières lignes, au terrassement et dans les différents services de l’Armée.

Charles Rosset est envoyé à Orléans pour apprendre le métier des armes. Sur place, il est pris d’une congestion pulmonaire qu’il dissimule pour ne pas rater le départ vers le front. Son état empire et s’aggrave à tel point qu’il est hospitalisé d’office par le médecin major. Il est trop tard. Charles Rosset décède 5 jours plus tard, le 8 avril 1915, sans avoir pu servir son pays, lui qui voulait tant donner à sa Patrie et qui y a laissé sa vie sans voir le front.

Michèle Brault

Citation et décoration :

- Pas de citation ni décoration identifiées à ce jour

- Portrait de Charles Hyppolyte Rosset

- Lettre de Madame Clotilde Rosset (19 avril 1915)

- Notice lue par M. René Idzkowski, Livre d’Or - Groupe des anciens Combattants du Palais - Tome 1 (1930)

- Mémoire des hommes : Charles Rosset

- Gallica : Nécrologie, Le Figaro, 14 avril 1915

- Wikipedia : Régiment d'Infanterie Territorial