Auguste de Sal est né le 17 janvier 1877 au domicile de ses parents, 131, boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris. Son père, Léonard Honoré, est avocat à la Cour d’appel de Paris. Sa mère, Marie-Antoinette Guittard, a 33 ans et est sans profession. Auguste est leur deuxième enfant. Une fille, Rose Thérèse, est née en 1874.

En 1885, son père décide de se lancer dans la politique et il est candidat Républicain au Sénat dans le département de la Corrèze où il est né. Il est déjà maire de Salon-la-Tour, où son propre père était notaire. Il est battu, mais à la suite du décès de son adversaire l’année suivante, il est élu le 27 juin 1886 contre un Républicain modéré. Il affiche la couleur Radical. Il sera réélu en 1894, puis en 1903. Son décès, en 1907, mettra fin à son mandat. Il siège à gauche, mais vote souvent avec la majorité. Il se prononce sur la procédure de Haute Cour contre le général Boulanger, s’abstient sur un projet de loi restrictif de la liberté de la presse et prend une part active à la politique anticléricale, en particulier sur la question de l’enseignement religieux. Une anecdote, rapportée par le journal Messidor du 11 mai 1907, à l’occasion de sa mort, donne une idée du personnage : trouvant que ses cheveux gris le vieillissaient trop, il arriva un jour au Sénat avec les cheveux jaunes. Mécontent de sa teinture, il récidiva et se présenta quelques jours plus tard avec les cheveux d’un « vert ahurissant ».

Auguste de Sal suit les traces de son père. Il obtient sa licence de droit en 1898. Il est convoqué pour accomplir son service militaire l’année suivante, mais des problèmes de santé le font réformer. Léonard de Sal, qui se fait appeler Léonce, étouffe peut-être la personnalité de son fils. Toujours est-il que les confrères d’Auguste relèvent tous le caractère singulier de celui-ci. Pierre Schayé, son condisciple de la Conférence du Stage le décrit : « Au physique, mince, simple et élégant. Une chevelure abondante. Un visage aux traits fins encadrés d’une barbe romantique. Ses yeux clairs qui vous regardaient en face. Il souriait volontiers d’un air désabusé. Au moral, il était déjà déconcertant. Son scepticisme de dilettante en faisait un camarade charmant, mais mystérieux. Il prenait la vie dans y croire : la relativité de toutes choses était son moyen de juger le monde extérieur.(…) Il semblait ne croire à rien, ni au travail ni à la politique ni à la vérité, si discutable qu’elle soit souvent. Mais quand on l’entendait, on croyait du moins à son talent ». Le représentant du bâtonnier, dans l’hommage qu’il lui rendra, évoquera aussi « son élégance un peu romantique, s’alliant si bien au charme de ses manières, à l’éclat de son regard, à la délicatesse de ses traits». Auguste de Sal exerce tranquillement au cabinet de son père, sans plaider beaucoup.

En 1902, il est élu secrétaire de la Conférence du stage, fonction que son père avait occupé en 1858. Il passe la plupart de son temps à cultiver ses deux passions : l’escrime et la chasse. Il se bat même en duel. Quant à la chasse, il a la réputation d’être l’un des meilleurs fusils de France. Il est même invité par le Président de la République Fallières à Rambouillet.

En 1909, il épouse Alice Colaço Osorio, fille d’un banquier juif, David Colaço Osorio, et d’Amélie Esther Mosenthal. A partir de ce moment, Il séjourne longuement dans leur château de Pescheray, dans la Sarthe, une demeure en partie moyennâgeuse où il apprécie de vivre au rythme de la nature. En fait, il est une sorte de dilettante, un dandy romantique. Il fait même construire des ruines dans le parc du château.

La guerre se déclare. Auguste, réformé, n’est pas appelé. Ce désabusé apparent regarde ses amis et confrères partir se battre. Ce sceptique se révèle troublé, ému. Bien qu’il ne veuille pas paraître impliqué, il souffre de rester chez lui alors que la Patrie est en danger et les camarades exposés au Front. Son ami, Pierre Goujon, secrétaire de la Conférence de la même promotion que lui, est tué le 25 août 1914. Auguste demande à s’engager. Le Conseil de révision, pourtant enclin à admettre tous les candidats, le refuse. Il se renferme dans son château, il ronge son frein. Il insiste. Il est enfin accepté en mai 1916. Il a 39 ans. Que va-t-il faire ?

On l’incorpore dans la Territoriale, les « Pépères », il demande l’aviation. On l’envoie en formation à Cazeaux, mais il est trop âgé pour recevoir une formation de pilote. Il fait valoir qu’il est bon tireur. On le teste. Dès son premier vol, il abat toutes les cibles. Il acquiert vite la réputation d’être un as et est envoyé au Bourget où il est affecté à l’Escadrille C64 qui stationne près de Châlons. Le 7 octobre 1916, il est enfin à pied d’œuvre. Utile. Pas un « embusqué ». Il effectue avec succès ses premières missions de mitrailleur. Le soir du 26 octobre, le commandement de la 2ème Armée demande qu’une escadrille de bombardement décolle immédiatement pour arrêter les trains ennemis qui amènent des troupes sur Verdun. La nuit est épaisse et noire. Le brouillard noie tous les repères et les avions sont collés au sol par prudence. De Sal se porte volontaire et entraine un jeune pilote. Ils doivent détruire la ligne de chemin de fer de Granpré. L’équipage repère le nœud ferroviaire de Challerange et Auguste lâche ses bombes avec précision. L’avion est mitraillé et Auguste tire sur les projecteurs, les détruisant tous. La mission est pleinement réussie. Malheureusement, le brouillard trompe les sens du pilote. Lors de la manœuvre d’atterrissage, il croit avoir de la marge alors que le sol est déjà là. L’avion s’écrase sur la piste. Auguste de Sal est projeté, son nez et sa lèvre supérieure sont partiellement arrachés. Surtout, sa colonne vertébrale a subi le choc, elle est fracassée. Mourant, comateux, il est évacué sur l’ambulance de Suippes, nichée dans les ruines de la filature.

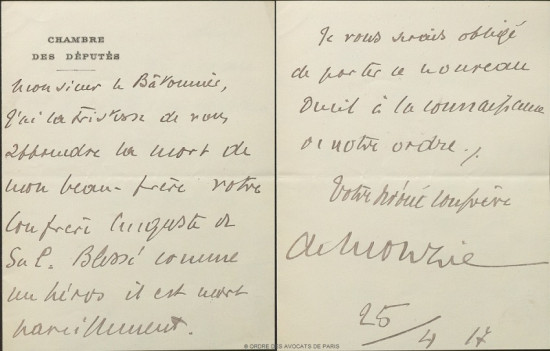

Dès le lendemain du bombardement, le 27 octobre 1916, il est décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre. Le 8 novembre, il est hospitalisé à Châlons, où œuvre son cousin, le médecin major Holtz Boyer. Sa femme le rejoint aussitôt. Toute la famille s’agite pour que le blessé soit entouré. Anatole de Monzie, qui a épousé Gabrielle Colaço Osorio, la sœur d’Alice de Sal, donne des nouvelles au bâtonnier en sa qualité d’avocat au barreau de Paris.

Le 5 décembre 1916, Auguste est transporté à l’hôtel Astoria, mis sous séquestre en août 1914 comme propriété austro-hongroise et transformé en hôpital bénévole. Sis 1, rue de Presbourg, l’hôpital militaire a été tenu par la Croix Rouge japonaise de décembre 1914 à juin 1916 avant d’être repris par la Croix Rouge britannique. Auguste souffre atrocement et seules des doses de morphine croissantes apaisent sa douleur. Il s’éteint le 25 avril 1917 dans les bras de sa femme.

Alice de Sal se retirera dans le château de Pescheray, cultivant le souvenir de son mari. En 1968, elle fera don du domaine au Secours Catholique qui l’a transformé en un foyer d’hébergement médico-social qui fonctionne toujours. Un zoo a également été créé. Le lieu se visite et on peut aller mettre ses pas dans les traces qu’Auguste de Sal a laissées il y a 100 ans.

Michèle Brault.

Citations et décorations :

- Médaille militaire et Croix de guerre le 27 octobre 1916 :

- « Soldat d’une grande bravoure et d’une haute valeur morale. Bien qu’appartenant à l’Armée Territoriale, a demandé à être affecté en qualité de mitrailleur. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 1916, a pris part avec succès à une importante mission de bombardement, dans des conditions atmosphériques très défavorables, et a été très grièvement blessé au retour, par suite d’un accident d’atterrissage. La présente nomination comporte l’attribution de la Croix de guerre avec palme. »