Parcours exemplaire d'une méritocratie républicaine et ouvrière que celui de Georges Pitard. Mais parcours difficile, où il a dû surmonter de nombreux obstacles, faire preuve de ténacité, d'acharnement, là où d'autres n'ont eu qu'à suivre le cours tranquille d'une existence déjà favorablement réglée par la naissance, pour atteindre son idéal : être avocat pour se dévouer à la cause des miséreux et des défavorisés.

Georges, Émile Pitard est né le 3 septembre 1897 à Paris, dans le 7e arrondissement où demeurent ses parents. Contrairement à l'appartenance sociale dominante et bourgeoise des membres du barreau de Paris, la famille de Georges Pitard est modeste. Son père, Louis, Emile Pitard, est tapissier ; il a 32 ans lorsque Georges naît et est employé Au Bon Marché. La famille habite 116, rue du Bac. La mère de Georges s'appelle Aline, Agathe Bouchet, elle a 23 ans à sa naissance. L'acte d'état civil indique qu'elle est télégraphiste. Georges sera fils unique.

Du côté paternel, son grand-père, Louis, Emile Pitard, qui a donné ses nom et prénom à son fils, exerçait la profession de modeleur mécanicien. Sa grand-mère, Euphrosine Cordier, était lingère. Du côté maternel, son grand-père, Jean-Baptiste Bouchet, faisait profession de découpeur sur bois et sa femme, Louise Leroux, était teinturière. Ceux-ci habitaient les quartiers populaires du 11e et du 13e arrondissement. Ils appartenaient au peuple ouvrier de Paris. Il est significatif que les femmes travaillent alors que dans les milieux bourgeois, elles restent « sans profession ». La mère de Georges, Aline Bouchet, est fonctionnaire au ministère des Postes, ce qui est déjà une promotion sociale. De télégraphiste, elle deviendra surveillante.

C'est dans une ambiance de labeur, tant des hommes que des femmes, que grandit Georges. Cet exemple le marquera.

Georges fréquente l'école communale où il se révèle bon élève et bon camarade. Ses résultats lui permettent d'obtenir une bourse et de poursuivre ses études au lycée Jean-Baptiste Say, dans le 16e arrondissement. Il en sort bachelier es lettres et es sciences. Georges veut être ingénieur. Il a 17 ans. Il s'inscrit à la faculté et entame des études de chimie. La Première Guerre mondiale met un terme à ses projets. Il ne reprendra jamais la chimie.

Il est mobilisé le 11 janvier 1916, et affecté au 39ème régiment d’infanterie jusqu’en novembre, puis au 74ème régiment d’infanterie. Il est stationné à Rouen, puis envoyé en renfort au front. Il est évacué en mai 1918 et demande à suivre la formation d’officier. Il rejoint ensuite l’école de Saint-Maixent et en sort aspirant dans l’infanterie. Cela ne lui convient pas. Il veut l’aviation et demande à être affecté comme observateur d’avion, ce qui lui est accordé. Il termine la guerre avec le grade de sous-lieutenant aviateur.

Ses parents n’ont pas les moyens de subvenir à l’existence d’un étudiant. Il doit travailler. Sans doute guidé et recommandé par sa mère, il passe un concours et est engagé comme « facteur ambulant » par le Ministère des Postes et Télégraphes. C’est, semble-t-il, à cette époque qu’il adhère au parti socialiste. Après le congrès de Tours, en décembre 1920, il devient membre du nouveau parti communiste. Il va s’engager tout particulièrement auprès du Secours Rouge International, fondé en 1923 par le parti communiste qui veut ainsi créer la « Croix Rouge du peuple ».

Pendant ces années de militantisme au sein du Secours Rouge, il côtoie la misère et le désespoir des victimes de la « Grande guerre », des milliers de veuves et d’orphelins qui n’ont aucune ressource. L’association vient aussi en aide aux prisonniers politiques, militants syndicaux ou anticolonialistes condamnés à la déportation et au bagne, ainsi qu’à leurs familles. Trois ans après sa fondation, elle crée un journal d'information, La Défense, qui paraît d’abord de manière bimensuelle puis devient hebdomadaire à partir de 1931.

Cette expérience redouble son ambition de faire des études. Il s’inscrit en droit à la Sorbonne et consacre tout son temps libre à l’étude de ses livres de droit. Même lorsqu’il doit se déplacer pour son travail, il emporte ses manuels et « bûche » dès qu’il le peut.

Georges adore le théâtre. Il aurait aimé être acteur. Mais une fois encore, ses origines modestes le rappellent à la réalité. Il n’a pas les moyens de suivre des cours et de courir le cachet. Toutefois, il fréquente le théâtre du Vieux-Colombier, dirigé par Jacques Copea, où il a l’occasion de faire connaissance avec Louis Jouvet et Valentine Tessier. Il observe et s’initie à la diction et au maintien qui lui seront utiles lorsqu’il plaidera.

Georges obtient sa licence en droit le 13 juillet 1926. Il a été interrogé sur le droit public et le droit industriel. Il lui a fallu presque 8 ans pour obtenir ce diplôme tant désiré, sésame à la carrière à laquelle il aspire. Il s’inscrit au barreau de Paris et demande son admission au stage le 13 janvier 1927. En effet, il doit d’abord obtenir sa mise en disponibilité du ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, lequel lui accorde par lettre du 22 décembre 1926 pour le 1er janvier 1927. Georges Pitard occupait alors le poste de « commis sédentaire ».

Il se marie le 11 janvier 1930 avec Lucienne, Marie Castex à la mairie des Batignolles. Le père et le grand-père paternel de Lucienne sont architectes, à Toulouse.

Georges installe son cabinet 38, rue Jeanne, dans le 15ème arrondissement, aujourd’hui renommée rue Georges Pitard. Il le transfèrera 14, Place du Commerce, au moins jusqu’en 1934. Après son mariage, il emménage rue Séguier dans le 6ème arrondissement, et y regroupera ensuite domicile et cabinet jusqu’à sa mort. Son cabinet se développe rapidement. Il est l’avocat du Secours Rouge, qui sera rebaptisé le Secours Populaire de France et des colonies en 1936 et, devenu par nécessité et à force de travail un spécialiste du droit du travail. Il défend de nombreux ouvriers. Il a 4 collaborateurs et deux secrétaires.

Il défend également des familles, dont le père n’a plus de travail, et qui sont expulsées. Il se consacre à la défense des pauvres et des défavorisés comme un sacerdoce. Le combat de Georges est avant tout la lutte contre l’injustice. C’est son engagement viscéral.

Il plaide aussi pour des militants poursuivis lors de grèves ou de manifestations. Le 4 mai 1928, il défend un manifestant du 1er mai, Gougis, arrêté en possession d’une canne et jugé pour port d’armes prohibé. Le tribunal condamne ce dernier à un mois d’emprisonnement SANS sursis. Le quotidien L’Humanité a beau jeu de dénoncer une justice de classe qui acquitte les Camelots du Roy arrêtés, eux, avec des cannes plombées et des nerfs de bœuf.

Il est membre du Conseil juridique de l'Union des Syndicats de la Seine, conseiller juridique du Syndicat des Métaux, membre et avocat du Secours populaire. « On ne le sollicitait jamais en vain, il assumait une tâche formidable par son importance et sa variété. » Il a commencé par des affaires prud'homales mais son action ne s'est pas limitée à ce champ, les problèmes des enfants malheureux lui tiennent particulièrement à cœur.

En mai 1943, le premier numéro du Palais Libre, publication du Front National des juristes animé par l’avocat communiste Joë Nordmann, lui redonne vie en lui rendant hommage :

« Un chaud après-midi, le mercredi vers 2 heures, dans la petite salle d’audience de la section des métaux au Conseil des prud’hommes. Parmi les avocats une silhouette familière : bien planté, bien portant, un visage de méridional, sa petite moustache en brosse, souriant, optimiste, voici Georges Pitard. Sur sa poitrine, les insignes de l’honneur militaire. Une pile de dossiers sous le bras, il est aussitôt entouré par les nombreux ouvriers qui ont mis en lui, si justement, toute leur confiance. Les conseillers, tout à l’heure, l’écouteront avec l’attention et la sympathie que commande le travail bien fait. Le soir, dans son petit cabinet de la rue Séguier, après l’audience tardive, il recevra la foule de ses clients et, après le dîner, il compulsera ces dossiers. Demain le trouvera prêt à nouveau pour la rude et absorbante tâche.

On le voit à la barre des chambres correctionnelles, défendant ses clients poursuivis pour leurs opinions. »

Après la crise de 1929, le Secours Rouge développe des activités sociales destinées aux enfants démunis. Outre les colonies de vacances et l’aide aux enfants des chômeurs, il est en pointe dans la lutte contre la maltraitance des enfants. Georges Pitard est secrétaire du Comité de lutte contre les bagnes d’enfants et l’exploitation de l’enfance abandonnée. Il écrit des tribunes dans La Défense et il anime des conférences sur ce sujet.

Un article de La Pensée Libre, de février 1942, publication du Front National des écrivains, évoque son combat :

« Pitard se consacra à la défense des opprimés. C'est en défendant les victimes de la réaction sociale et politique qu'il donna toute sa mesure. Spécialiste de la législation du travail dont il dénonça inlassablement l'insuffisance, il passa des journées épuisantes et souvent ses soirées aux audiences du Conseil de prud'hommes.(…)

Bien que surchargé de besogne, il plaidait habituellement devant le tribunal pour enfants au milieu des stagiaires, se penchant avec une douceur infinie sur les détresses enfantines. Il continua à s'intéresser aux jeunes qu'il réussit à arracher aux maisons de redressement, et il fut l'un de ceux qui organisèrent les campagnes contre l'abominable système des bagnes d'enfants. Son émotion devant la souffrance et la misère autant que la réflexion et l'étude avaient fait de lui un communiste. »

Le Palais Libre rappelle cette défense constante :

« Il consacre des après-midis entiers à plaider devant le Tribunal pour enfants, au milieu des stagiaires. De tout son cœur généreux, il intervient à la Barre et devant l’opinion, en faveur de l’enfance malheureuse et délaissée. ».

« Qui ne se le rappelle, dans les couloirs du palais, modeste, affable, toujours courtois, d’une bonté quasi proverbiale, aimé, estimé de tous pour son dévouement à son métier, à ses idées, à ses amis. »

Dans la note qu’elle écrit au bâtonnier en décembre 1941, Lucienne Pitard indique que son mari a plaidé 4 fois devant la Cour d’assises. Et elle évoque le procès de l’incendie du Reischstag et le procès politique de Geihlmann. Georges Pitard n’a pas plaidé, en septembre 1933, devant la Cour de Leipzig qui jugeait des prévenus, tous militants communistes, accusés d’avoir incendié le Reichstag, le parlement allemand. Mais un « contre procès » est organisé à Londres, par l’Association Juridique Internationale (AJI), dans lequel Georges Pitard est peut-être intervenu.

La défense de Luigi Bastoni, un militant antifasciste italien, va être le cheval de bataille de Georges pendant des années. En 1933, ce communiste italien est arrêté et emprisonné dans le cadre d’un meurtre de marins italiens en escale à Marseille. Jugé en 1934, il est condamné à 20 ans de travaux forcés. Georges Pitard l’a défendu et n’aura de cesse de se battre pour obtenir sa libération. C’est le thème de son discours au 1er Congrès du Secours Populaire de juin 1938, discours dans lequel il dissèque avec passion les charges inexistantes et l’instruction uniquement et grossièrement à charge. L’entame de son discours résume le combat de sa vie :

« La lutte incessante, obstinée, implacable contre toutes les formes d’injustice. »

En 1936, il est candidat aux élections législatives sous l’étiquette communiste dans le 6ème arrondissement de Paris. Il n’est pas élu, mais recueille un score honorable.

S’il écrit dans La Défense des articles politiques ou des comptes rendus de procès, il a conservé son amour du théâtre et n’hésite pas à faire des critiques dramatiques dans l’Humanité.

Georges Pitard est membre de l'Association Juridique Internationale (AJI), qui appartient étroitement, sous la houlette de l'avocat Marcel Willard, à la mouvance du Komintern, l'Internationale Communiste dirigée par Moscou. L’historienne Liora Israël, dans son ouvrage Robes noires, Années sombres décrit précisément la philosophie de défense qui était préconisée par Marcel Willard, en référence à la « Lettre de Lénine sur la défense ». C'est une défense de rupture. Le juridique doit être subordonné au politique. L'objectif de l'avocat, lequel doit se défaire de sa formation bourgeoise qui le porte à chercher la condamnation minimum de son client, n'est pas de défendre son client mais de lutter contre la justice bourgeoise et de la mettre systématiquement en accusation, sans hésiter à sacrifier le client à la cause.

Georges Pitard, même s'il doit théoriquement adhérer au modèle, ne peut se résoudre à sacrifier ses clients. En 1938, il assure la défense d'ouvriers des usines Renault, lesquels après 10 jours de grève et d'occupation des usines, ont été expulsés par la police et arrêtés en masse. Liora Israël cite un témoignage sur cette affaire qui montre que Georges se bat avec acharnement pour obtenir des peines aussi clémentes que possibles, contrairement au dogme prôné par Marcel Willard :

« Tous les ouvriers arrêtés furent considérés comme des prisonniers de droit commun. Le syndicat des Métaux fit appel à plusieurs avocats, mais c'est Pitard qui dirigea les opérations de la défense et déploya un zèle infatigable pour faire réduire les peines quand il était impossible d'arracher un acquittement. »

Le 23 août 1939, le Pacte germano-soviétique est signé. Qu’en pense le communiste Georges Pitard ? Est-il surpris ? Sa foi militante est-elle ébranlée ? Certains se sentent moralement trahis, d’autres affirment que Staline laisse face à face les forces du capitalisme : nazisme et démocraties libérales. Combien pense que Staline, dont l’armée vacille sur tous les fronts, gagne du temps ? Dans le cercle des associations communistes, telle l’AJI ou le Secours Rouge international, le doute n'est pas autorisé.

Le 13 septembre 1939, Georges Pitard est mobilisé. Il vient de fêter ses 42 ans. Il est affecté au camp retranché de Paris en qualité de lieutenant dans l’Armée de l’air. Il doit ensuite rejoindre le secteur fortifié des Flandres (SP 25), puis la base aérienne de Caen. Comme beaucoup de ses confrères, il forme une demande pour être rattaché aux services de la Justice militaire. La défaite met un terme à cette tentative. Il retrouve la vie civile et le Palais le 10 août 1940.

Aussitôt il reprend son activité. Toutefois, le Palais est désert, l'Ordre s'est replié sur Blois. Le bâtonnier Charpentier, qui voit d’un mauvais œil la place vacante tenue par des avocats militants qu’il n’apprécie pas -mais qu’il défendra pourtant, rappelle ses troupes et rétablit l’Ordre au sein du Palais. Conformément à la mission de l’Ordre, des avocats sont désignés pour plaider devant les tribunaux militaires allemands ou les Sections spéciales. Georges Pitard ne se dérobe pas. Impensable pour lui de ne pas défendre ses camarades. Chaque avocat sait qu’il risque sa vie dans cette défense officiellement admise, mais difficilement tolérée. Plusieurs ont payé de leur vie cet accomplissement du devoir le plus essentiel de l’avocat : défendre. Et alors que la défense est indispensable devant des juridictions partiales et ennemies, elle est parfois vaine tellement les jeux sont cruellement et inexorablement faits d’avance.

Le Palais Libre encore : « Démobilisé après juin 1940, il y vient tous les jours (au Palais). Il plaide à visage découvert, avec force, avec autorité. »

Il est arrêté à son cabinet le 25 juin 1941.

Trois jours auparavant, l’Allemagne nazie a lancé une attaque surprise contre la Russie soviétique, rompant le Pacte signé deux ans plus tôt. Les communistes sont devenus des cibles prioritaires de la répression allemande.

Trois inspecteurs du Service des Renseignements généraux se présentent 18, rue Séguier, à son cabinet, qui est aussi son domicile, à 6 heures du matin et lui signifient, au nom de la Préfecture de Police, qu’il doit les suivre. Deux veulent l’emmener pendant que le troisième s’apprête à « perquisitionner ». Georges Pitard s’oppose au motif qu’un représentant du bâtonnier doit être présent lorsqu’on perquisitionne un cabinet d’avocat, secret professionnel oblige. « Pas la peine ! », lui répondent-ils.

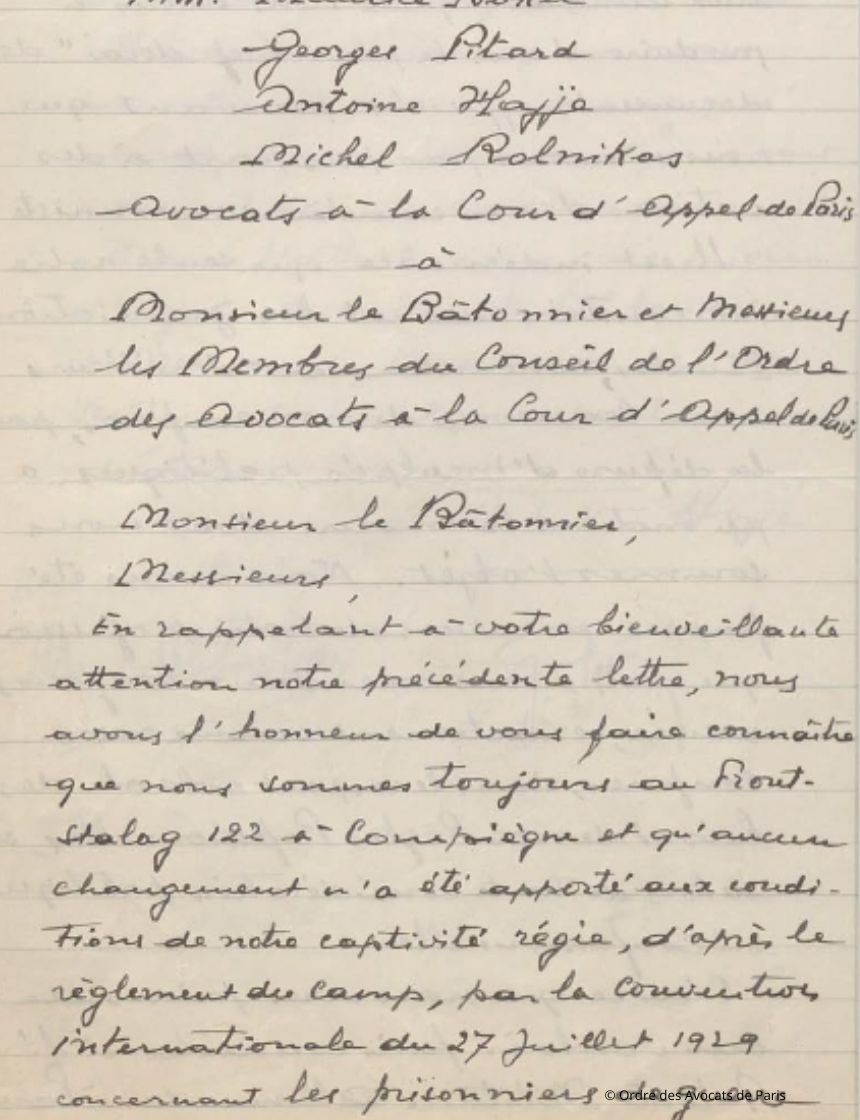

Le 3 juillet 1941, alors qu’il est emprisonné au camp de Compiègne depuis près de 10 jours, Georges Pitard cosigne, avec Maurice Boitel, Antoine Hajje et Michel Rolnikas, une lettre écrite au bâtonnier dans laquelle il relate les circonstances de son arrestation et ses conditions de détention. Lettre extrêmement formelle, très juridique, où les lacunes de la procédure sont mises en évidence … comme si ce rappel du droit pouvait être un outil face aux autorités allemandes …

« Les soussignés », comme ils se désignent, dénoncent l’absence de procès-verbal, d’interrogatoires. Bref, ils dénoncent la violation de tous leurs droits. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont incarcérés. Ils font officiellement une demande d’intervention, « au nom des Droits de la Défense », au bâtonnier et au Conseil de l’Ordre, affirmant que « Sans activité politique, ils ont accompli leur devoir d’avocats, en assurant pour toutes sortes d’infractions et de litiges la défense qui leur était demandée par des clients de toutes catégories et ce, dans le respect absolu de la Loi et des règles de la Profession ».

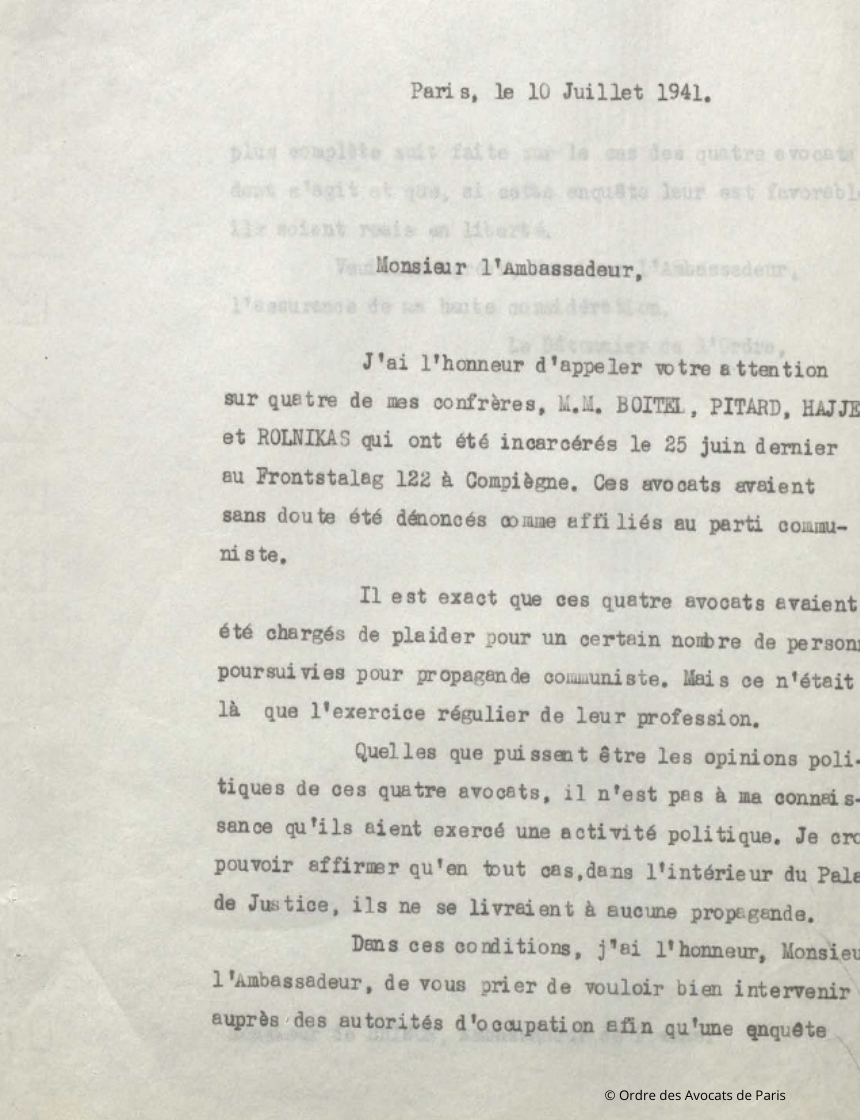

Le bâtonnier Jacques Charpentier réagit. Il adresse, le 10 juillet 1941, une lettre à Fernand de Brinon, l’ambassadeur de France auprès de l’Allemagne, Délégué général du gouvernement français dans les Territoires occupés, très en cour auprès des autorités d’occupation, pour attirer son attention sur l’incarcération des 4 avocats. Il confirme que « ces quatre avocats avaient été chargés de plaider pour un certain nombre de personnes poursuivies pour propagande communiste. Mais ce n’était là que l’exercice régulier de leur profession. Quelles que puissent être les opinions politiques de ces quatre avocats, il n’est pas à ma connaissance qu’ils aient exercé une activité politique. Je crois pouvoir affirmer qu’en tous cas, dans l’intérieur du Palais de Justice, ils ne se livraient à aucune propagande. » Il lui demande d’intervenir pour qu’une enquête soit menée afin qu’ils soient remis en liberté si elle leur est favorable.

Le même jour, il écrit au Garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, également confrère de son barreau, pour dénoncer les conditions illégales dans lesquelles « 4 de mes confrères » ont été arrêtés et leur cabinet perquisitionné sans qu’il soit prévenu et hors la présence d’un membre du Conseil de l’Ordre. Il élève « une véhémente protestation contre une arrestation ainsi pratiquée par la police française ». Il insiste sur la distinction nécessaire entre la défense d'un client et le soutien à sa cause, les avocats n’ayant fait qu’accomplir les actes de leur profession.

Georges Pitard a d’autant moins manifesté ses opinions politiques publiquement que l’Ordre a toujours veillé à ce que ses membres gardent une discrétion conforme à la déontologie de l’avocat. Le 21 mars 1938, un article du Peuple annonce l’intervention de Georges Pitard dans un grand rassemblement organisé par l’Union des Syndicats de la Région Parisienne pour protester contre l’acquittement d’un patron qui a abattu un gréviste. Georges a été avocat de la partie civile dans le procès. Le soir même, André Vienot, membre du Conseil de l’Ordre, a appelé Georges Pitard pour l’informer que les usages de la profession lui interdisaient de prendre la parole dans ce contexte et que s’il passait outre, il serait passible d’une sanction disciplinaire. Vienot rend compte de la conversation au bâtonnier Carpentier dans une lettre du 22 mars 1938.

Le 23 juillet 1941, Georges Pitard et ses confrères écrivent de nouveau au bâtonnier pour lui signaler que leur situation est inchangée, qu’il est indéniable que c’est leur seule intervention devant les juridictions pénales pour la défense d’inculpés politiques qui a motivé la mesure dont ils sont l’objet et ils lui font part de la demande de l’Autorité allemande de les voir « produire, dans le plus bref délai, des documents officiels prouvant que nous n’avons pas pris part à des actions d’un caractère communiste ».

Le 1er août, le bâtonnier adresse à George Pitard la copie de la réponse de Fernand de Brinon, selon laquelle il demanderait une enquête, et il joint un certificat confirmant que Georges Pitard « exerce honorablement sa profession » et « qu’il ne lui a jamais été signalé qu’à l’intérieur du Palais, il se soit jamais livré à une propagande d’ordre communiste ». Il conclut que la défense d’individus poursuivis pour propagande communiste « ne consiste que dans l’accomplissement d’un devoir professionnel ».

Le 28 août, George Pitard lui envoie une carte du Frontstalag pour s’enquérir des suites de l’enquête demandée à l’Ambassadeur de France.

Le 11 septembre 1941, le bâtonnier relance Fernand de Brinon sur le sort des enquêtes menées sur ses confrères et il réitère leur absence de toute activité politique au sein du Palais de justice, espérant la levée des mesures prises contre eux.

Le 16 septembre, l’officier allemand Wilhelm Scheben est abattu de deux coups de révolver, boulevard de Strasbourg à Paris. Le général Otto von Stülpnagel gouverneur militaire de Paris, avait publié, le 22 août 1941, une ordonnance prévoyant l’exécution d’otages à la suite d’actes de résistance.

Le 20 septembre, Georges Pitard, Antoine Hajje et Michel Rolnikas sont conduits à la Prison de la Santé où on leur annonce leur exécution pour le lendemain matin.

A l’aube, ils sont amenés au Mont-Valérien avec 7 autres prisonniers et sont exécutés par fusillade.

Le lendemain, une affiche jaune orne les murs de la capitale. On peut y lire :

« AVIS – Le 16 septembre 1941, un lâche assassinat a été à nouveau commis sur la personne d’un soldat allemand. Par mesure de répression contre ce crime, les otages suivants ont été fusillés :

1. Pitard, Georges de Paris

fonctionnaire, communiste

2. Hajje, Antoine de Paris

fonctionnaire, communiste

3. Rolnikas, Michelis (juif) de Paris

propagateur d’idées communistes

4. Nain, Adrien, de Paris,

auteur de tracts communistes

5. Peyrat, Roger …. »

Ils sont douze sur la liste.

Leur qualité d’avocat est déniée aux trois premiers. Fonctionnaire pour Georges Pitard … Sans doute la profession d’avocat suscite-t-elle des sympathies qu’il est jugé inutile de réveiller auprès de la population.

Georges Pitard a marqué durablement le Secours Populaire. Tous les ans, La Défense a rappelé son souvenir, organisant même une cérémonie sur sa tombe. Une association des « Amis de Georges Pitard » a été créée. Elle s’est battue pour la reconnaissance de l’action résistante de Georges. Pour l’attribution d’une rue parisienne à son nom.

La veille de son exécution, Georges a pu écrire deux lettres, l'une à sa femme, l'autre à sa mère.

A sa femme : « Je m'en vais, fier de ma vie, fier de mon passé ; je n'ai jamais fait que le bien, jamais pensé qu'à soulager la misère... Je crois avoir honoré l'Ordre des avocats ; c'est ma carrière que j'ai servi avec foi, souvent avec passion, et c'est en somme pour cela, pour l'avoir exercée jusqu'au bout, sans défaillance, que s'entrouvrent devant moi, en cette nuit tragique, les espaces infinis...»

L’intégralité des lettres n’est pas connue, mais celle adressée à sa mère est particulièrement touchante :

« Ma chère petite maman, comment t’apprendre la triste nouvelle ? Décidément, le malheur s'abat sur nous... Il va falloir que je te quitte, ma chère petite maman, pour un voyage bien lointain. Ce soir, on est venu nous chercher, Hajje, Rolnikas et moi et nous voici à la prison de la Santé. Tragique Ironie du sort, je revois les locaux que j'ai si souvent visités dans l'exercice de ma profession et je suis à 5 minutes de chez moi ou repose, sans se douter, ma chère petite Lucienne ... Et pourtant, maman chérie, il faut nous dire « adieu » puisque la terrible loi de la guerre pèse sur nous. (…)

J'ai passionnément aimé ma profession et je crois l'avoir honorée ; je l'ai servie avec foi ; j'ai aidé les faibles et les malheureux, j'ai secouru la misère, combattu l'injustice. Et mes camarades qui vont demain subir le même sort ont fait de même. (…) adieu, ma maman, je resterai bien vivant malgré tout. Et des temps meilleurs viendront, un monde plus harmonieux et plus juste. »

Cette voix de fils qui vient de si loin nous raconte qui était Georges Pitard, avocat à la Cour.

Michèle Brault.