Alias Pierre DUVAL.

Marcel Mouraud est né le 17 avril 1906 à Roman en Roumanie sous le patronyme de Rottenberg. Il est le fils de Lev Rottenberg, éditeur, et de Risla Filderman. Ses parents décident alors qu’il est encore un jeune enfant, de venir s’installer en France, à Paris. Il y fera toute sa scolarité au collège Michelet.

A la mort de son père, après la guerre, il repart en il repart en Roumanie pour régler les affaires de celui-ci et décide d’y rester pour faire des études de droit. À son retour, il obtient une équivalence et deux certificats de doctorat. Mais il tient à passer sa licence française qu’il réussit en 1933.

Il se marie le 6 juillet 1929 avec Léonie Sara Mouraud, sous le régime de la séparation de biens. Il porte encore à cette époque le nom de Rottenberg et est toujours citoyen roumain. A l’occasion de son mariage, il est autorisé à porter le nom de son épouse et devient M. Mouraud. Léonie est alors étudiante en droit et sera licenciée en 1930. Elle deviendra elle-même avocate en 1934.

Marcel Mouraud est naturalisé français par décret en date du 9 juin 1931 et devra donc s’acquitter de ses obligations militaires. Titulaire d’un certificat de mécanicien militaire d’aviation, il rejoint le 34e Régiment d’aviation à Dugny-Le Bourget (Seine) où il fera son service en 1932/1933. Il est ensuite versé dans l’Infanterie. En 1936, la Commission de Réforme l’affectera au Service Auxiliaire en raison d’ennuis de santé.

Il choisit d’exercer la profession d’avocat et prête serment le 27 juillet 1933. Il est admis au tableau le 29 juin 1934. Il effectue son stage au cabinet de Me Roger Danet, avoué, jusqu’en septembre 1935, date à laquelle il rejoint en collaboration un de ses confrères.

En 1934, son épouse Léonie demande le divorce. Elle lui attribuait « un caractère autoritaire et emporté » …

En janvier 1936, Marcel Mouraud se bat en duel avec un de ses confrères. Un différend lors d’une tentative de conciliation devant la justice de paix suivi d’une vive altercation au Palais de Justice se conclut par une gifle que reçut Me Mouraud. Cette agression provoque un duel de 30 secondes à l’épée, au Parc des Princes, et une légère blessure infligée par Marcel Mouraud à son adversaire.

L’année suivante, un autre incident avec un confrère faillit se terminer encore par un duel. Les témoins, dont le futur bâtonnier Bondoux, arguant qu’il s’agissait un litige professionnel relevant de la compétence du bâtonnier mettent ce dernier au courant. Le bâtonnier Etienne Carpentier interdit formellement aux combattants et aux témoins d’y participer sous peine de comparution devant le Conseil de l’Ordre et de sanctions disciplinaires. Il est entendu et conseillé à Me Mouraud « d’exercer sa profession d’une manière plus régulière et moins dangereuse ».

Ces deux évènements révèlent son côté « impétueux », « impulsif ». Et certainement déterminé à occuper sa place aux avant-postes, qu’il s’agisse de sa vie professionnelle comme plus tard dans sa vie de combattant. Ses citations et nombreuses décorations en attesteront.

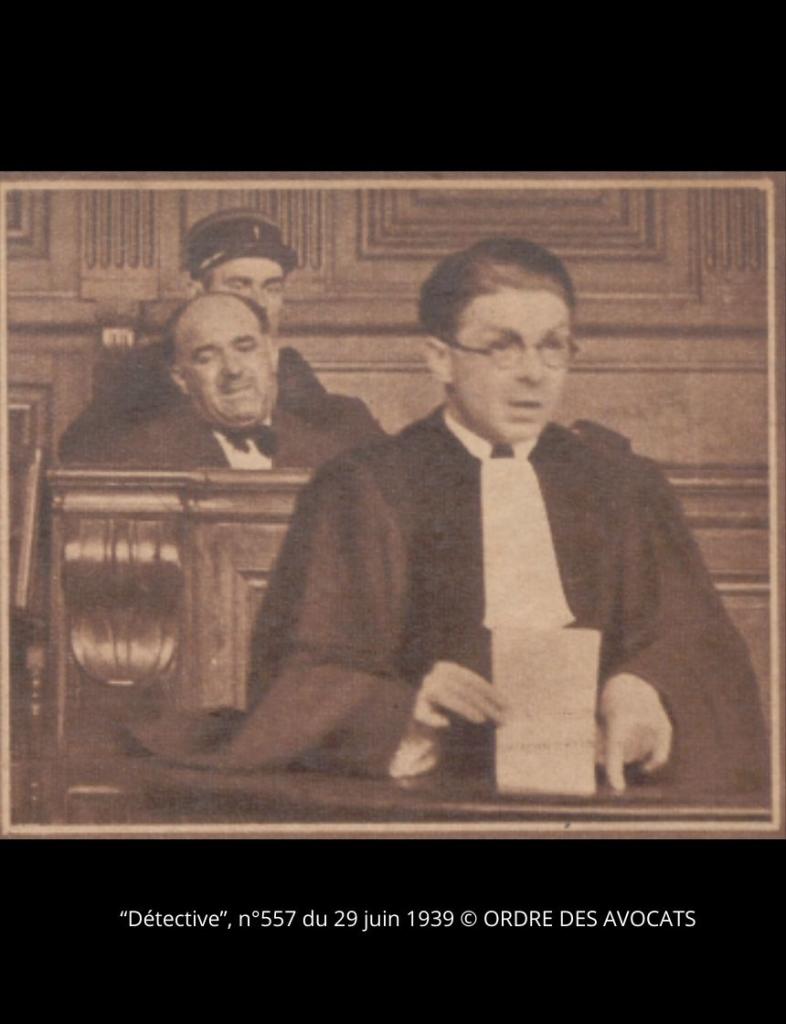

Avocat pénaliste de renom, amateur d’art, il est souvent cité dans la presse pour des procès en correctionnelle ou aux Assises. Mais c’est l’affaire du vol de L’Indifférent de Watteau au Louvre qui défraie la chronique et le met à la une des journaux. Nous sommes en août 1939 et la presse antisémite s’empresse de mettre l’accent sur les origines juives de ce « petit avocat rouquin », « Me Moïse Rottenberg, dit Mouraud » (Je suis partout, 18 août 1939) ou d’évoquer « la ténacité obséquieuse du juif » (Je suis partout, 26 août 1939).

Lorsque la guerre éclate, Marcel Mouraud est mobilisé et sollicite du bâtonnier un congé « du 26 août 1939 au 5 août 1940 » …

Appartenant au Service auxiliaire, il est alors employé comme secrétaire de l’infirmerie. Cette situation ne lui convient absolument pas et il n’a qu’une idée en tête, rejoindre le front. Par un courrier du 15 décembre 1939 adressé au Colonel Commandant du dépôt d’infanterie, sa santé étant « entièrement rétablie », il demande à être réintégré dans le Service Armé et envoyé en 1ère ligne. Demande promptement acceptée dont il informe le bâtonnier dès le 27 décembre. Mais il n’est toujours pas satisfait ; il se trouve certes dans un avant-poste à 300 mètres des Allemands, mais rien qui réponde à sa soif d’action. En mars 1940 il écrit à l’un de ses confrères : « Il ne se passe rien sinon des échanges d’obus. Nous recevons des obus fusants qui éclatent trop haut et semblent inoffensifs … Je voudrais combattre et seuls les corps-francs ont le contact avec l’ennemi… ».

Le capitaine de sa compagnie accède à ses demandes répétées et l’envoie en avril dans un avant-poste situé sur un lieu de passage des patrouilles allemandes. « Il est bon après sept mois d’inaction de faire enfin quelque chose » confie-t-il à l’un de ses confrères avec lequel il échange sur les dossiers qu’il lui a confié pendant son absence. En effet, pendant tout le temps de sa mobilisation il s’enquiert régulièrement du suivi de ses dossiers répartis entre plusieurs de ses confrères.

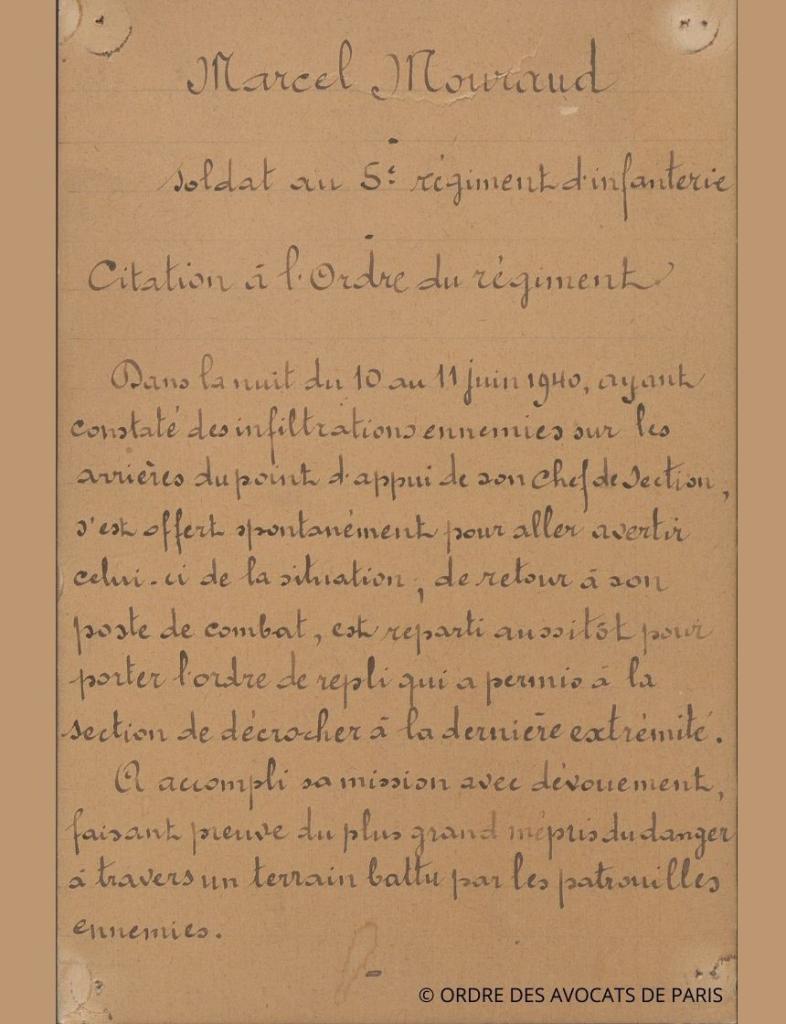

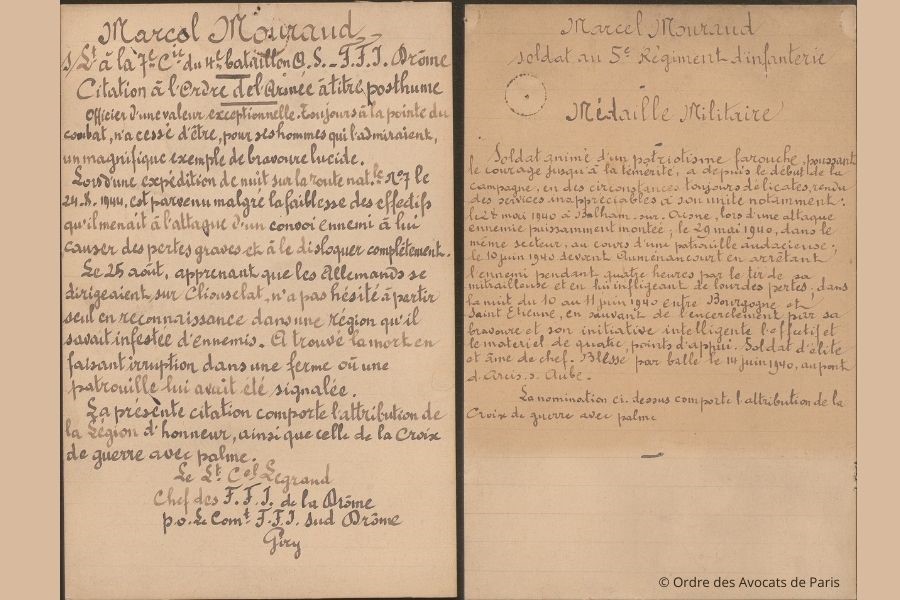

Le 5e RI est positionné dans l’Aisne sous le commandement du colonel Berger. Il défendra ses positions avec acharnement en juin 1940 et pour cette résistance héroïque face à une armée ennemie supérieure en nombre et en matériel, le régiment sera cité à l’Ordre de l’Armée. C’est dans ces circonstances que Marcel Mouraud, fera preuve d’un grand courage, notamment en défendant des positions intenables pendant des heures avec sa mitrailleuse. Il sera cité à l’ordre du Régiment en juillet 1940, puis recevra la Médaille Militaire et la Croix de guerre en 1943. Près des trois quarts du 5e RI est décimé ; Marcel Mouraud est blessé par balle le 14 juin au pont d’Arcis sur Aube ; il est fait prisonnier.

Au combat, avec détermination il a arraché sa place pour se battre devant, au plus près de l’ennemi ; toujours volontaire, affrontant les dangers avec maitrise et sang-froid.

L’armistice est signé le 22 juin. Il s’évadera début août. Il eut raison de tenter sa chance. La plupart des soldats français prisonniers pensaient être libérés après l’Armistice. Ce en quoi ils se trompaient lourdement : 1 800 000 soldats furent capturés pendant la débâcle, 1 600 000 furent envoyés en Allemagne et 1 000 000 y restèrent jusqu’en 1945.

Marcel Mouraud, lui, rentre à Paris où il reprend ses activités et plaide dès le 10 août devant la 10e chambre de la cour d’appel de Paris.

La loi du 11 septembre 1940 qui règlemente désormais l’accès au barreau le concerne directement puisqu’il n’a pas « la nationalité française par titre originaire, comme étant né d’un père français ». Il doit justifier de ses services dans une unité combattante en 1939/40. Il adresse donc à l’Ordre par courrier du 7 octobre 1940 le récapitulatif de son parcours : volontaire pour partir sur le front, affecté au 5e RI le 19 mars 1941, passé au Groupe Franc Régimentaire le 28 mars. Cité pour fait individuel, blessé à la jambe droite. Il fournit copie de la citation signée par le Colonel Berger, Commandant du 5e RI ainsi qu’une attestation plus qu’élogieuse d’un sous-lieutenant témoin de cette action sidérante où il le vit, le 12 juin, partir à bicyclette sous la mitraille, pendant un repli général, à la recherche d’un sous-officier manquant.

« Le soldat Mouraud montra en cette occasion, comme dans toutes celles où je le vis agir, de belles qualités de calme, de sang-froid, de désintéressement. Volontaire aussi souvent qu’il était utile, d’une ardeur raisonnée qui en fit un excellent « soldat ».

Il ne fut pas radié.

Il ne le fut pas davantage malgré la promulgation de la loi du 2 juin 1941 entrant en vigueur en janvier 1942. Il fait partie des 48 « rescapés » (sur les 294 avocats juifs alors inscrits au barreau de Paris), désignés par le Conseil de l’Ordre ; en ce qui le concerne en tant que combattant de la dernière guerre ayant une citation homologuée au Journal Officiel.

Ce qui n’échappe point à la presse antisémite qui l’a dans le collimateur depuis l’affaire de l’Indifférent.

L’Appel dans son numéro du 15 janvier 1942 s’offusque que « la Cour d’appel et le Conseil de l’Ordre le juge digne de continuer à plaider dans l’inqualifiable charabia qui lui tient lieu de français ».

Il est plaisant à ce propos de citer son confrère chargé d’une note biographique pour son dossier d’admission : « Mr Mouraud parle français et l’écrit sans même qu’il soit possible de se douter de son origine étrangère » …

Le 6 décembre 1941, il épouse en secondes noces Martine Marie Magdeleine Geneviève Sersiron. Ils s’installent au 56 Bd Saint Michel. Ils auront deux enfants : Tania Mouraud, née le 2 janvier 1942 à Paris, et Sylvain né le 14 octobre 1943 à Dieulefit dans la Drôme.

Le 24 mai 1942, il est encore à Paris où il n’hésite pas à sauter dans la Seine pour sauver une femme qui venait de se jeter du pont de Sully. Il sera décoré pour cette acte de courage.

Cependant, comme l’atteste une lettre datée du 24 juin au bâtonnier et envoyée de Marseille, il a dû quitter Paris début juin et doit désormais rester en zone libre où il a très probablement emmené sa famille :

« J’ai été obligé de quitter Paris le 6 juin 1942 … /… Un nouveau fait survenu entretemps m’interdit de faire ce voyage (à Paris) et me force à passer en zone non occupée ». Il est recherché par la police et son cabinet est perquisitionné. Il semble, au travers d’un rapport adressé au Bâtonnier en décembre 1943 au sujet d’une affaire traitée à Marseille par Me Mouraud, que son départ précipité soit du à ses origines juives.

Le 30 juin 1942 à Marseille où il s’est installé, il sauve à nouveau une personne de la noyade. Il sera également décoré pour cela.

Le 20 août il écrit au bâtonnier, cette fois pour lui faire part des « trois distinctions honorifiques » dont il a fait l’objet : la médaille militaire qui lui vaut la Croix de guerre et les deux médailles de bronze pour actes de courage et de dévouement dans la vie civile.

Sa famille est-elle à ses cotés à Marseille ? Il est vraisemblable qu’il l’ait installée à un moment donné dans la Drôme puisque son fils nait à Dieulefit le 14 octobre 1943. Son acte de naissance fait mention d’un domicile dans le village de Bourdeaux à quelques kilomètres de Dieulefit.

On ne sait pas exactement à quel moment Marcel Mouraud rejoint la Résistance. Mais on le retrouve en juin 1944 lorsqu’il a rejoint l’AS (Armée Secrète) de la Drôme qui a intégré les FFI dans l’hiver 1944. Son pseudo FFI est Pierre Duval.

Le Capitaine Raymond Brunel le rencontre pour la 1ère fois le 2 juillet 1944 à Chatillon en Diois ; il est alors fraichement nommé sous-lieutenant et va prendre le commandement de la 2e Cie du 3e Bataillon FFI. Il est en charge de la défense du col de la Grimone. Comme en témoigne le Capitaine Brunel qui combat à ses côtés lors de l’offensive allemande sur le Vercors : « il participe à la défense du col de Grimone les 17,18, 19 et 20 juillet 1944. Attaqués par douze cents allemands environ, la 11eme Cie que je commandais et la sienne surent se replier puis se disperser. »

A partir du 19 juillet en effet le Vercors est encerclé et l’attaque est totale par route et par air notamment à Vassieux prise le 21 juillet et où 11 villageois seront fusillés et 101 résistants tués.

Le 23 juillet, après presque 3 jours de combats, les maquis du Vercors, submergés et sous-équipés, sont exsangues et reçoivent l’ordre de se disperser. Les troupes allemandes feront payer très cher cette résistance acharnée : otages exécutés, civils tués, maquisards blessés achevés, villages pillés et détruits. Dans le secteur Drôme Sud, de vifs accrochages vont se poursuivre.

Marcel Mouraud a rejoint la 7e Cie du 4e Bataillon de l’AS du 1er régiment de la Drôme.

S’organisent alors des actions non plus d’affrontements directs avec l’armée allemande mais une véritable guérilla avec embuscades, attaques de convois et sabotage qui vont s’intensifier avec le débarquement allié en Provence à partir du 15 août. Les objectifs de Drôme Sud se fixent principalement sur la N 7 et la N 75 que vont emprunter les éléments de la 19e Armée allemande dans leur repli vers Lyon, pourchassés par les Américains.

On va retrouver Marcel Mouraud entre Montélimar et Loriol où se multiplient les coups de mains et les actions de harcèlement en marge de la bataille de Montélimar entamée le 23 août.

Dans la nuit du 24, avec un petit groupe, il attaque un convoi sur la N7. Il réussit à causer de lourdes pertes à l’ennemi et à anéantir complètement le convoi. Le 25, il décide de partir en reconnaissance vers le Cliousclat, village que les Allemands se préparent à investir. C’est là qu’il sera abattu, en arrivant dans une ferme alors occupée par une patrouille ennemie.

Le même jour, le Général Leclerc reçoit la capitulation des armées d’occupation à Paris.

Les combats dans la Drôme se poursuivront jusqu’au 31 août, date de la libération de Valence.

Marcel Mouraud fut inhumé dans un premier temps au cimetière de Cliousclat le 29 août 1944, sa dépouille sera par la suite transférée à la Nécropole Nationale de Compiègne.

Il fut décoré de la Légion d’honneur à titre posthume.

Amateur d’art, avocat, soldat, résistant, il a mené sa vie avec intensité en faisant fi des obstacles et des dangers. Il a mis son intelligence et sa témérité au service de son pays. Lui qui était si fier de ses décorations aurait tellement apprécié la dernière :

« Officier d’une valeur exceptionnelle. Toujours à la pointe du combat, n’a cessé d’être pour ses hommes qui l’admiraient un magnifique exemple de bravoure lucide… / … ».

Frédérique Lubeigt.

Citation à l’ordre du Régiment du 31 juillet 1940.

Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement au titre du Département de la Seine - sauvetage le 24 mai 1942 – Arrêté du 12 décembre 1942 J.O. du 18 décembre 1942 p. 4141.

Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement au titre du Département des Bouches du Rhône- sauvetage le 30 juin 1942 à Marseille. Arrêté du 28 octobre 1942 J.O. du 3 novembre 1942 p. 3655.

Médaille militaire et Croix de Guerre avec palme. Arrêté du 31 juillet 1943 J.O. 7 août 1943 p. 2076.

Citation à l’ordre de l’Armée portant attribution de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre avec palme Décret du 5 septembre 1944.

Certificat d’appartenance aux FFI : 7e Cie AS Drôme du 15 juillet au 27 août 1944.

Homologation dans le grade d’assimilation de lieutenant en date du 26 avril 1946 avec prise de rang au 1er juin 1944.

Dossier administratif de Marcel Mouraud.

Détective, 29 juin 1939.

Archives Historiques de la Défense :

Vincennes :

Marcel Mouraud : GR 16 P 434762 et GR 19 P 26/9.

Caen :

Marcel Mouraud : AC 21 P 106616

Archives municipales de Dieulefit :

Acte de naissance de Sylvain Mouraud.

L'auteur remercie Mme Magali Guérin-Chazaud, archiviste de la communauté de communes de Dieulefit.

Dictionnaire biographique Le Maitron : Marcel Mouraud

Musée de la Résistance en ligne :

film sur la Libération de Montélimar le 28 août 1944.

Gallica-BNF-Retronews :

L'Ouest Eclair, Rennes, 26 janvier 1936.

Le Petit Journal, 26 janvier 1936.

La Dépêche du Berry, 27 janvier 1936.

Le Petit Parisien, 24 avril 1937.

Le Progrès de la Somme, 15 juin 1939.

Le Petit Troyen, 16 août 1939.

Je suis partout, 18 août 1939.

Bibliographie :

Pour l’amour de la France Drôme – Vercors 1940 – 1944, Fédération des unités combattantes de la résistance et des F.F.I. de la Drôme, Jean-Pierre Spilmont.

"La magnifique résistance des soldats en juin 1940 dans le Réthélois", L'Union, 11 juin 2015.