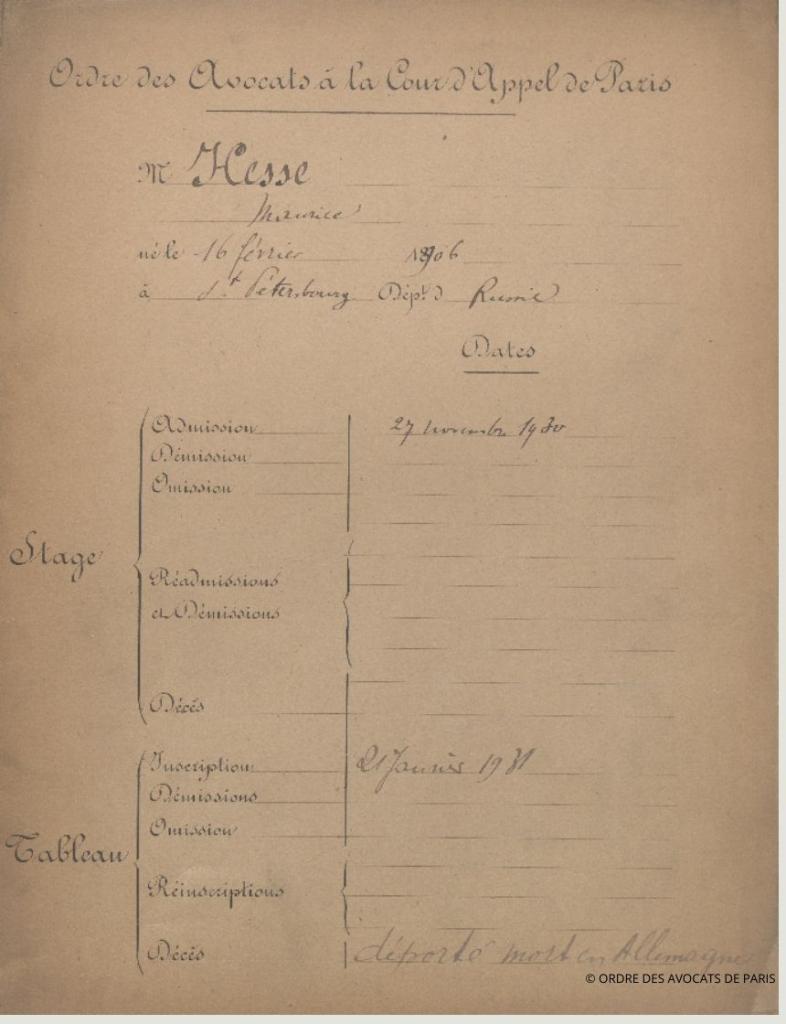

Maurice Hesse est né le 16 février 1906 à Saint-Pétersbourg, en Russie. C’est la carrière de son grand-père paternel qui a décidé de ce lieu de naissance.

Son grand-père, Maurice, à qui il doit son prénom, est négociant. Il possède et dirige Les Grands Magasins du Louvre de Paris, dont le siège est 22, Perspective Nevsky. Un magasin à l’enseigne « A la Ville de Lyon » accueille les clients russes à la même adresse. Pourquoi la ville de Lyon pour une société dont la dénomination comprend le Louvre de Paris ? Cela reste un mystère.

Le grand-père de Maurice est né en 1838, à Joinville dans la Haute-Marne. La famille est juive, champenoise d’origine lorraine. Les arrière-grands-parents de Maurice s’appelaient Abraham Hesse et Sara Weill. Le père d’Abraham s’appelait Samuel Isaac et était né en 1781 à Puttelange-lès-Farschviller, en Lorraine.

Le grand-oncle de Maurice, Simon, est resté dans la Haute-Marne. Il est négociant à Bourbonne.

Le grand-père Maurice Hesse s’est installé à Saint-Pétersbourg où il a développé ses affaires. Il a contribué à la création d’un hôpital français dans cette même ville. Il est vice-président de la Société française de secours mutuel de Saint-Pétersbourg et conseiller du commerce extérieur de la France. C’est un notable porteur de nombreuses décorations françaises et étrangères, dont celle de la Légion d’honneur.

Maurice Hesse, le grand-père, a épousé Rosa Segall, qui lui a donné deux fils, Arthur, le père de notre Maurice, né en 1869, et Gaston, né en 1890, à Saint-Pétersbourg. Et deux filles. Maurice Hesse est mort en avril 1905, l’année qui précède la naissance de Maurice, le futur avocat.

Arthur Hesse, le père de Maurice, est également négociant. Bien que certains de ses membres naissent en Russie, la famille reste indéfectiblement française. Arthur a épousé Rose Robinson, sa cadette de 10 ans, sans profession, qui est née à Saint-Pétersbourg. Après Maurice, un deuxième garçon est né l’année suivante, le 4 octobre 1907, Jean-Maxime.

Les deux enfants ont-ils passé leur enfance en Russie ? Aucun élément ne permet de le dire. Cependant, la famille va regagner la France et s’installer à Paris, 4, avenue d’Eylau, près du Trocadéro. C’est là qu’Arthur décèdera le 14 décembre 1940, le sort affreux de ses proches et de ses coreligionnaires lui étant épargné.

Maurice est de la classe 1926. Il a été appelé, mais il semble qu’après plusieurs ajournements, il ait été exempté pour raisons de santé.

Il obtient sa licence en droit le 9 juillet 1927. Il trouve un poste de clerc chez Maître Pierre Servin, avoué, et travaille à l’étude, située 33, rue Pigalle, du 1er janvier 1928 au 15 novembre 1930.

Sans doute a-t-il décidé, au terme de cette expérience de devenir avocat. Il doit donc travailler chez un avocat. Ce sera Maître André Prudhomme, dit André-Prudhomme.

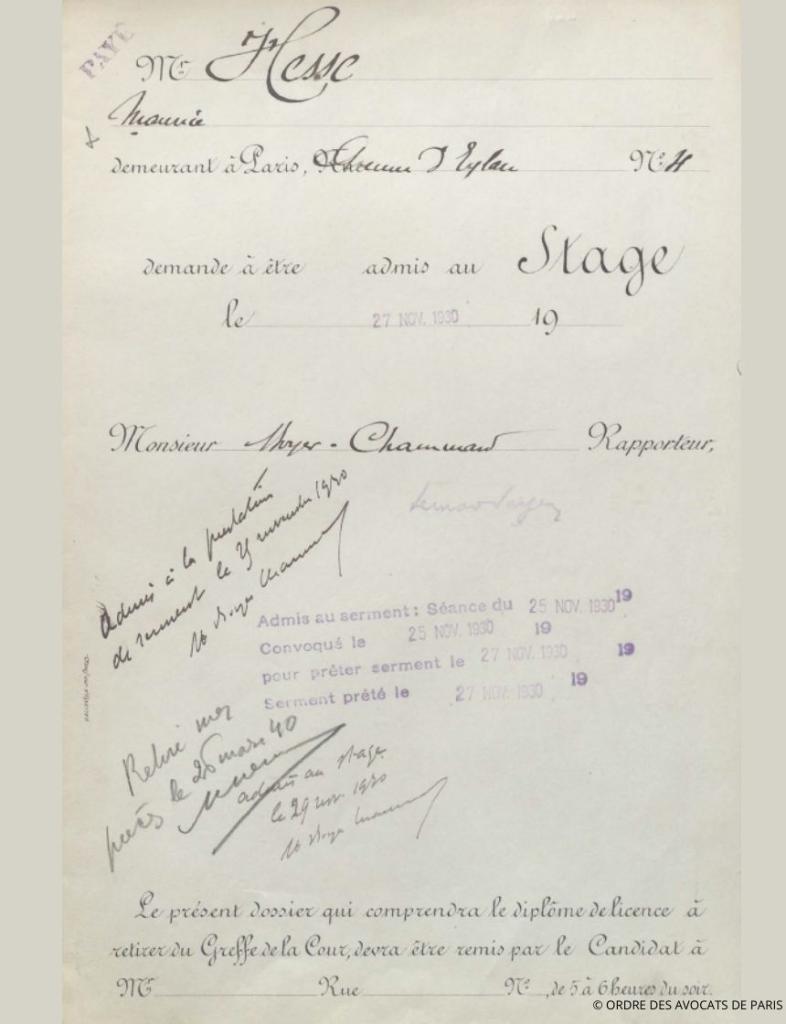

Pour obtenir la qualité de stagiaire, Maurice doit fournir des attestations. Maître Servin adresse une lettre, datée du 20 novembre 1930, au membre du Conseil de l’Ordre, rapporteur du dossier, Henri Boyer Chammard :

« Je me permets de recommander à votre bienveillant intérêt, Monsieur Maurice HESSE, qui sollicite son inscription au stage et qui est resté, pendant plus de deux ans mon collaborateur à l’étude.

J’ai pu apprécier ses qualités d’intelligence, de dévouement et de loyauté. Ses connaissances professionnelles sont déjà très étendues, et les scrupules de sa conscience, que je connais, ne permettent pas de douter qu’il soit pour vous un confrère très sûr.

Monsieur Hesse quitte mon étude pour s’inscrire au stage et c’est avec regret que je dois me priver de sa collaboration. »

Maurice est admis au stage le 27 novembre 1930. Il est domicilié 4, avenue d’Eylau, chez ses parents.

Le 23 décembre 1930, Maurice écrit au bâtonnier pour l’informer qu’il a trouvé une collaboration chez Me André-Prudhomme. Ce dernier écrit au bâtonnier, le 30 décembre 1930, pour confirmer qu’il sera le « patron » de Maurice. Son cabinet est situé 3, rue Georges Ville dans le 16ème arrondissement. Maurice peut s’y rendre à pied.

Le 9 juin 1931 Maître André-Prudhomme répond au bâtonnier Payen qui interroge, comme c’est l’usage, sur le stagiaire : « … je puis vous attester que Monsieur Maurice HESSE m’assure une collaboration continue et apporte à cette collaboration un grand zèle et de grandes qualités d’application. »

La fin de l’année 1931 apporte une certaine gloire à Maurice qui voit son nom apparaitre dans plusieurs articles rendant compte d’affaires judiciaires.

Le Figaro du 20 septembre 1931 narre le vol d’un carnet de chèques à un Américain par deux boxeurs et la tentative d’escroquerie qu’ils ont commis en voulant utiliser les chèques. Maurice défend l’un d’eux et, malgré ses efforts, les deux sont condamnés.

Le mois suivant, c’est un multirécidiviste que Maurice défend. Le Journal du 16 octobre 1931, sous le titre « Il voulait voir l’Exposition coloniale », raconte le désir de Gaston Gobard, interdit de séjour à Paris et « titulaire déjà de onze condamnations », d’admirer l’Exposition coloniale. Maurice, ainsi que son confrère Robert Loewel, obtiennent l’indulgence du tribunal qui ne le condamne qu’à 500 francs d’amende.

Le dossier de l’Ordre de Maurice est maigre. Seuls deux dossiers y figurent.

D’abord, celui de la plainte déposée par Madame Champseix en 1934. Celle-ci se plaint de n’avoir aucune nouvelle de son dossier de divorce. Le 25 novembre 1932, Maurice a été commis d’office pour assister Madame Champseix. Celle-ci disparait pendant 3 ans, le divorce est prononcé favorablement pour elle, mais plutôt que le recontacter, elle se plaint au bâtonnier. L’affaire se termine avec les honneurs pour Maurice qui a rempli sa mission.

Le second « dossier » est constitué d’une lettre du 5 décembre 1935 par laquelle Maurice demande au bâtonnier l’autorisation de s’entretenir avec les services du ministère de la Justice à propos d’un notaire qui a vendu un appartement à son client alors qu’il avait lui-même inscrit préalablement une hypothèque sur le bien, le notaire serait connu pour ce genre de faits …

Nulle « pelure » dans le dossier n’indique si l’autorisation a été donnée.

Le 17 janvier 1936, Maurice demande son inscription au grand tableau. Le rapporteur est le bâtonnier Albert Salle. C’est le futur bâtonnier Marcel Poignard qui signe l’approbation dans le dossier. Le cabinet est domicilié 4, avenue d’Eylau.

Le recensement de la même année révèle que Maurice, qui a 30 ans, vit toujours chez ses parents Il semble qu’il soit d’une complexion fragile et d’une santé défaillante. En revanche, son frère n’y vit plus. Une cousine, née en Pologne, est hébergée par la famille.

La dernière trace de l’activité professionnelle de Maurice apparait dans la publication d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le Dalloz du 11 janvier 1940 : une affaire de mention dans un acte d’état civil pour constater un divorce, initiée par une dame de B… Maurice est mentionné comme avocat.

Après la mobilisation de septembre 1939, l’Ordre a adressé un questionnaire à chacun de ses membres pour leur demander quelle est leur situation vis-à-vis de leurs obligations militaires, s’ils ont prévu un confrère pour les remplacer en cas d’engagement et quelle est leur situation familiale.

Maurice répond à peine. Sur sa situation militaire, il a écrit « Soldat dépôt COA n°9 Limoges », il est donc dans une unité non combattante, une section d’ouvriers et de commis militaires d’administration stationnée à Limoges.

Concernant son cabinet, il mentionne avoir demandé à Yves Montel, 1 rue Cognacq-Jay, de suivre ses dossiers et de le substituer. Nulle indication sur sa situation familiale. Maurice ne s’est jamais marié.

Rien dans le dossier de Maurice jusqu’à ce jour ne permet de savoir ce qu’il fait entre sa démobilisation et son arrestation. Il est probablement rentré chez lui et a essayé de continuer d’exercer.

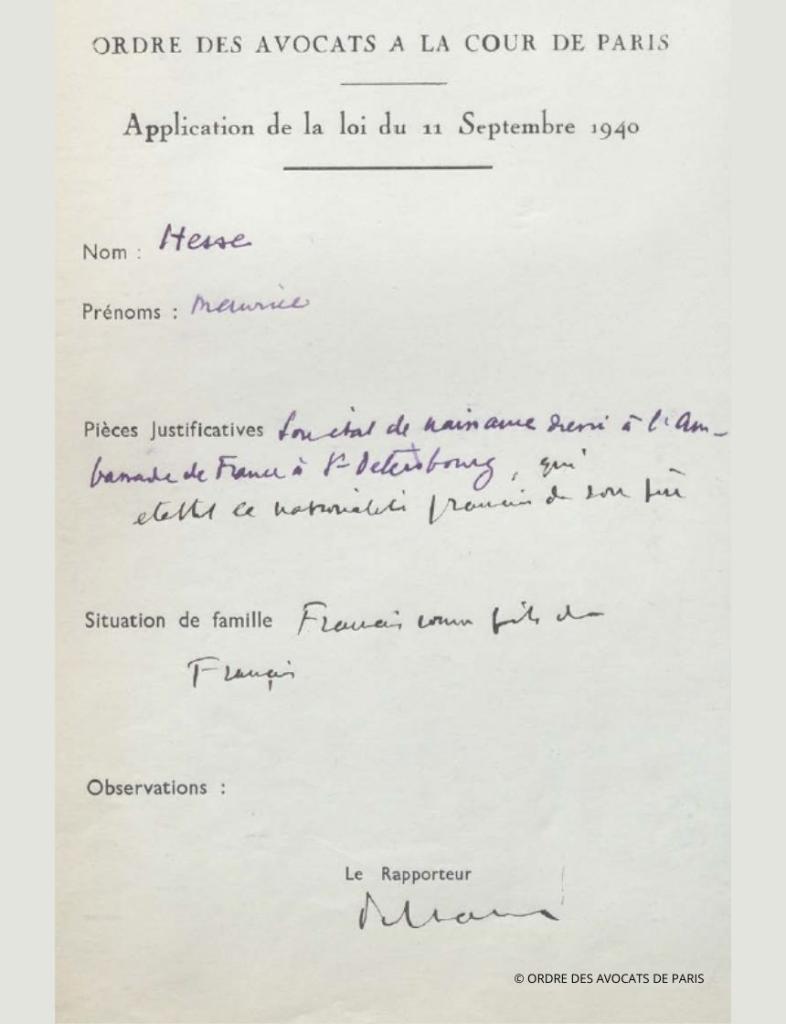

Dès le mois de septembre 1940, l’Ordre, de sa propre initiative, envoie un nouveau questionnaire aux avocats parisiens en application de la loi du 11 septembre 1940. Celle-ci restreint l’accès au barreau aux personnes de nationalité française « à titre originaire, comme étant né d’un père français » ou aux anciens combattants.

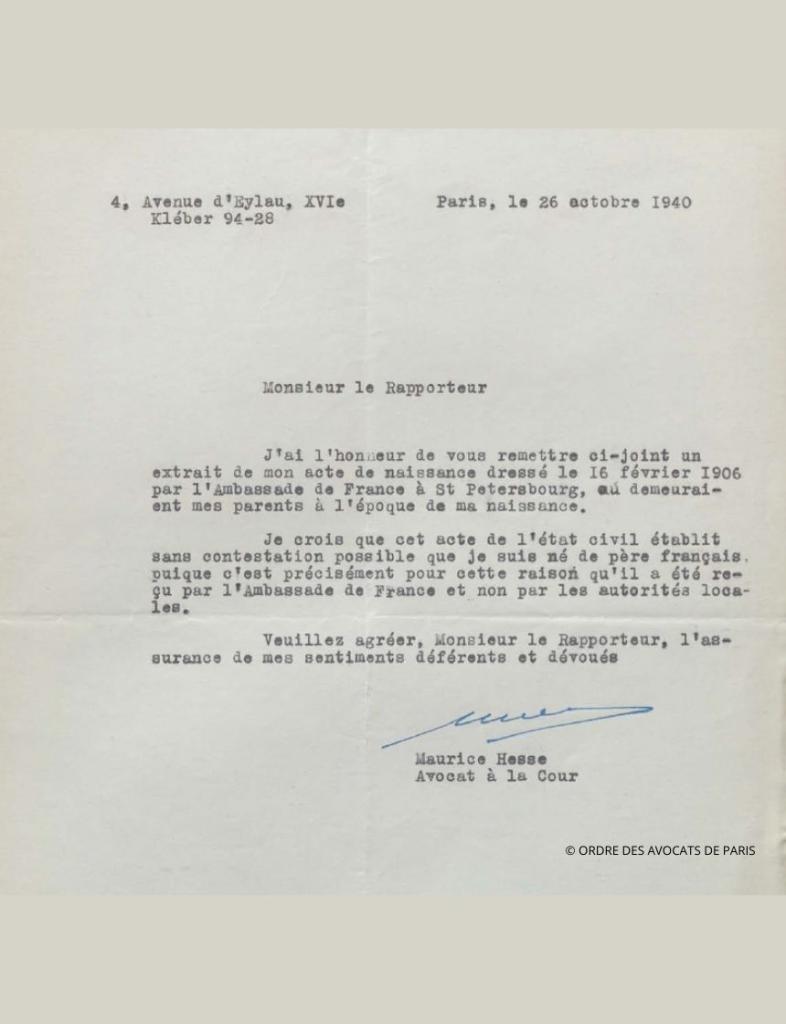

Le 29 octobre 1940, Maurice répond au rapporteur, Pierre de Chauveron, membre du Conseil de l’Ordre, et joint son acte de naissance :

« Je crois que cet acte de l’état civil établit sans contestation possible que je suis né de père français, puisque c’est précisément pour cette raison qu’il a été reçu par l’Ambassade de France et non par les autorités locales. »

Les mesures anti-juives s’abattent sur les Israélites. Recensement obligatoire au commissariat de tous les juifs, mention « magasin juif » sur les magasins détenus par des juifs, port obligatoire de l’étoile jaune, interdiction d’accéder à de nombreuses professions … L’Etat français applique et devance les desiderata des autorités d’occupation en matière de législation et règlementation antisémite.

Les Juifs, y compris français, sont condamnés à une mort civile. En attendant de mettre en œuvre la mort physique.

Le 26 janvier 1942, Maurice est arrêté à son domicile et transféré au Fort de Romainville. Le concierge du 4, avenue d’Eylau est témoin. Sur la « Personnalkarte » remplie au Fort de Romainville, devant la case Religion, il est mentionné « Protest ». Maurice a-t-il voulu échapper à l’emprisonnement en revendiquant être protestant ?

Maurice est conduit, dans les jours suivants, à Drancy. Il y reste plus d’un an …

En janvier 1943, Helmut Knochen, chef de la police de sûreté en France, informe Eichmann que 3811 juifs sont internés au camp de Drancy et qu’il souhaite organiser un ou deux convois. L’adjoint de Eichmann, Günther, acquiesce et précise qu’il sera possible de déporter les Juifs français ayant un casier judiciaire ainsi que ceux qui ont été arrêtés en 1941-1942 à la suite des affrontements entre des résistants français et l’armée allemande.

Le mardi matin 9 février 1943, depuis le camp de Drancy, jusqu’à la gare du Bourget-Drancy, les déportés sont emmenés en autobus sous la surveillance des gendarmes. À 11 h 09, un train désigné 901 part du Bourget-Drancy pour Auschwitz avec 1000 Juifs à bord. Il s’agit du convoi n°46. Parmi les déportés, Maurice. Et sa mère, Rose. Et son petit frère, Jean-Maxime. Ont-ils été arrêtés en même temps que Maurice ? Ont-ils passé, eux aussi, un an au camp de Drancy ?

A l’arrivée du convoi à Auschwitz, le 11 février, Maurice, Rose et Jean-Maxime sont immédiatement gazés.

La famille de Maurice Hesse, le Conseiller au commerce extérieur de la France à Saint-Pétersbourg, Chevallier de la Légion d’honneur, est éradiquée. Son petit-fils, Maurice, dont le parcours d’avocat a laissé peu de traces, car sans histoire demeurera sur la stèle du souvenir des avocats Morts pour la France.

Michèle Brault

Aucune décoration.

Dossier administratif de Maurice Hesse :

Lettre de Pierre Servin au bâtonnier du 20 novembre 1930.

Lettre de Maurice Hesse au bâtonnier du 23 décembre 1930.

Lettre de André-Prudhomme au bâtonnier du 30 décembre 1930.

Lettre de Maurice Hesse au bâtonnier du 5 décembre 1935.

Questionnaire en application de la loi du 11 septembre 1940.

Lettre de Maurice Hesse du 29 octobre 1940.

Archives Historiques de la Défense :

Caen : HESSE Maurice 21P463 174

Institut Yad Vashem :

Gallica-BNF :

Le Rappel, 31 mai 1902 : Légion d'honneur de son grand-père.

Le Petit Parisien, 16 octobre 1931.