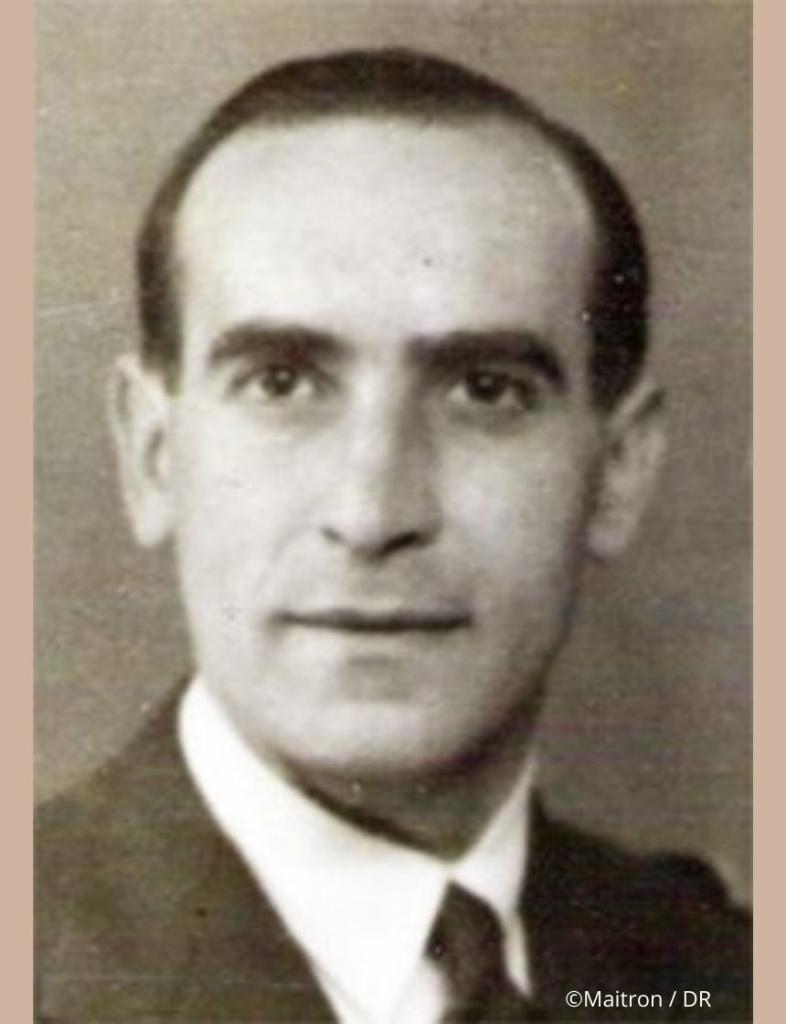

C’est à Mulhouse, au cœur de l’enracinement géographique familial que nait Georges, Raphaël Willard le 18 août 1908. Lui dont l’Etat Français collaborateur de l’Allemagne nazie voudra qu’il prouve ses origines françaises peut se targuer d’avoir les deux branches de sa famille, paternelle et maternelle, implantée depuis des siècles en terre alsacienne et, dans une moindre mesure, mosellane.

Son père, Paul, est né à Mulhouse en 1875. Il y décèdera en 1935. Paul Willard est commerçant. La famille habite 3, rue des Bouchers.

Les ascendants paternels viennent de Rixheim, une petite commune de la banlieue de Mulhouse. Isidore Israël, le père de Paul et grand-père de Georges, y est né. Avant lui, son propre père, Pierre Baruch, qui était marchand de farine, puis le père de ce dernier, Marx Elias Willar (sans d), marchand roulant. Les deux derniers sont nés, se sont mariés et sont morts à Rixheim. En remontant encore une génération, on trouve Baruch Elias Willar, né en 1719 à Epfig, un peu plus loin de Mulhouse, qui était président de la communauté juive.

Paul Willard a épousé Sarah Jeanne Seligmann, sa cadette de 7 ans, le 5 juin 1906 à Saverne, dans le Bas-Rhin. Sarah Jeanne est née à Saverne, où son père Ernest est commerçant. Toute la famille paternelle de Sarah est savernoise depuis des générations. En revanche, sa mère, Clémentine Boris, est née à Chambrey, en Moselle, d’où est originaire sa famille.

Paul et Sarah, les parents de Georges, ont d’abord donné naissance, le 19 avril 1907, à une fille prénommée Odette, Anne, Denise. L’année suivante, Georges, Raphaël est né. Ils sont les seuls enfants du couple. Odette épousera Georges Lévy, futur médecin, né à Forbach, en Moselle. On comprend pourquoi Georges Willard s’affirmera toujours Alsacien.

Georges fait toute sa scolarité à Mulhouse. Il fréquente le lycée de Mulhouse jusqu’au baccalauréat, consacrant la première partie aux sciences et aux langues et la seconde à la philosophie. En 1925, il s’inscrit ensuite à la Faculté de droit et de lettres de Strasbourg. Outre le droit, il se consacre à l’étude de l’allemand et de l’anglais.

Pendant ses congés, d’août à octobre 1927, il travaille comme secrétaire d’avocat chez Maître R. Müller, à Mulhouse.

Il poursuit ses études à Paris, à la Faculté de droit et lettres et obtient sa licence de droit en juillet 1928. Il est alors l’un des animateurs, avec Armbruster de l’Association des étudiants alsaciens et lorrains de Paris.

Il aime les langues étrangères et poursuit ses études d’allemand et d’anglais tout en passant un diplôme d’études supérieures économiques qu’il obtient le 9 juillet 1929.

Georges est appelé pour remplir ses obligations militaires. Le service légal est de 18 mois. Il est affecté au 23ème BCA, bataillon de chasseurs alpins, qui cantonne à Trèves, en Rhénanie, comme troupe d’occupation. En 1930, le 23ème BCA est dissous et devient le 11ème BCA stationné à Gap. Georges suit la formation des EOR à Grenoble, mais ne réussit pas l’examen. Il grimpe néanmoins les échelons des grades de caporal à sous-officier de réserve et termine son service affecté au 46ème régiment d’infanterie, stationné à Paris.

Le 20 avril 1931, son service accompli, il entre, en qualité de 3ème clerc, dans l’étude de Maitre Pierre Baugas, avoué auprès du tribunal civil de la Seine, 46, rue Sainte-Anne, auprès duquel il va apprendre la procédure civile. Dans une lettre du 24 juin 1932, Maître Baugas écrira au bâtonnier qu’il n’a « qu’à se féliciter de la collaboration de Monsieur Willard, dont j’ai pu apprécier la sagacité et l’intelligence. »

Georges demande son admission au stage le 20 juin 1931, il demeure alors 5, Rue Nicolas Chuquet dans le 17e arrondissement. Il prête serment le 2 juillet 1931, date de son admission.

Afin d’accomplir ses obligations de 5 années de stage, Georges occupe ensuite le poste de secrétaire chez Maître Blin, qui est agréé auprès du tribunal de commerce. Le cabinet est situé 10, place des Vosges. Il apprend la procédure commerciale.

Comme tout avocat stagiaire, Georges constitue sa clientèle avec les commissions d’office.

Une lettre du 4 septembre 1935 émanant d’un de ses clients, Monsieur Georges Gaudebert, adressée au bâtonnier illustre quel avocat il est :

« J’ai l’honneur par la présente de vous exprimer respectueusement ma gratitude d’avoir bien voulu désigner d’office, pour assumer ma défense devant la cour d’appel, Maître Georges Willard. Grâce à son énergie j’ai pu obtenir la remise de l’affaire et la possibilité de faire la preuve de ma bonne foi. Cette affaire n’est pas finie, sans doute, mais je ne mets pas en doute que le talent de Maître Georges Willard ne fasse au mieux de ce qu’il se pourra.

J’ai cru de mon devoir de vous faire connaître le dévouement de mon jeune défenseur qui n’a pas hésité à se déranger plusieurs fois sans cependant que je lui ai fait tenir d’honoraires. »

En novembre 1936, c’est une plainte contre lui qui est envoyée au bâtonnier par un client, Monsieur Zuccarelli, qu’il défend après avoir été commis d’office. Le jeune avocat qu’est Georges Willard est profondément choqué par la plainte – la première –le qualifiant même de « soi-disant avocat ». Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Parquet a lui-même qualifié Monsieur Zuccarelli « d’impulsif et nerveux » et a démontré qu’il s’était livré un véritable chantage.

Dans une lettre de plusieurs pages datée du 26 novembre 1936, Georges explique longuement les diligences qu’il a effectuées pour le compte du client et les erreurs qu’il lui a empêchées de commettre. Il se sent obligé de démonter point par point les fausses accusations portées contre lui. Il conclut : « J’ai reçu le client soupçonneux et buté plus de 10 fois, souvent pendant plus de deux heures, car chaque fois il voulut demeurer exposer toute l’affaire, que je connaissais. Je lui ai expliqué et réexpliquer la situation, il ne veut qu’une chose : redéposer la plainte dans les mêmes termes que précédemment. » Et ceci, pour 500 francs d’honoraires, ce qui est une provision extrêmement modeste pour l’époque. Cette longue lettre est encore une manifestation exemplaire du dévouement de Georges pour ses clients. L’Ordre ne manque pas de dédouaner totalement le jeune avocat. Informé par une lettre du secrétaire général de l’Ordre qu’aucun grief n’a été relevé à l’encontre de Maître Georges Willard, le client ne désarmera pas et répliquera que cette lettre est mensongère…

Concomitamment à son exercice professionnel, Georges effectue des périodes de perfectionnement dans le cadre de la réserve. Il est commis sous-officier « officier interprète langue allemande ».

En avril 1937, Georges est cité à comparaitre devant le Conseil de l’Ordre. En effet, il affiche plus de 5 années de stage et il n’a toujours pas demandé son inscription au tableau. En outre, son manque d’assiduité à la fréquentation des « Colonnes », les fameuses réunions de déontologie à la présence desquelles les stagiaires doivent obligatoirement s’astreindre, est relevée par le rapporteur.

Le 5 mai 1937, dans une lettre au bâtonnier, Georges justifie son retard par la survenue de deuils successifs sur les dernières années qui lui ont enlevé sa famille proche. « Ma mère est décédée à Nancy le vingt-neuf janvier de cette année, ma grand-mère un mois après à Mulhouse. Je contribuais à l’entretien de ces deux ascendants, c’est pourquoi mes disponibilités financières réduites ont été épuisées à l’occasion des faits que j’ai tenu à exposer. (…) Le seul motif de ma demande tardive était que mon compte qui devait être à jour à la Trésorerie de l’Ordre présentait des arriérés de sept cents francs d’abord, réduit à 310 frs actuellement. Or je savais qu’une des conditions de l’inscription au tableau était une situation financière à jour. »

Il rattrape sa bévue le 10 mai 1937 en demandant formellement son inscription au grand tableau avec effet rétroactif à la date de son admission au stage. Le conseil de l’Ordre tient compte des explications de Georges, mais le retard lui vaut, cependant de ne se voir inscrit qu’à la date du 11 mai 1934. Et non 1931.

Son cabinet est alors situé 7 rue Marcel Renault dans le 17eme arrondissement de Paris.

Il ne reste que quelques traces de son activité de ces années-là. Le dossier de l’Ordre contient une lettre du 27 mai 1938, dans laquelle il demande au bâtonnier l’autorisation d’intercéder auprès de la Chancellerie pour sa cliente qui a perdu sa nationalité française par mariage et qui, divorcée depuis, souhaite la récupérer. Le 22 août 1938, il écrit pour demander l’autorisation d’aller présenter une requête au ministère « afin de grâce amnistiante » pour son client roumain. Dans les deux cas, l’autorisation lui est accordée.

Le 6 juillet 1938, le procureur général écrit au bâtonnier pour lui faire part de la candidature de Georges un poste de suppléant de juge de paix. Le bâtonnier apporte la réponse habituelle, qui consiste à assurer son interlocuteur de « l’exercice honorable » du candidat. On ne sait si la lettre eut des suites.

Georges est mobilisé en septembre 1939 et affecté au 35ème régiment d’infanterie. Il est dans une unité combattante et participera aux batailles de Montbronn, Bouxwiller, Morsbronn et Brunnath. En mai 1940, il est blessé grièvement au genou et conduit à l’hôpital militaire de Saverne. Il y reste 15 jours, puis on lui octroie un congé de convalescence de 20 jours. Georges retourne à Paris. Toutefois, il ne peut se résoudre à l’inactivité alors que le pays est attaqué et que la guerre se poursuit. Avant le terme de son congé, il se présente pour reprendre du service. Il est envoyé à Dijon où il reste 15 jours, puis on le dirige vers Autun et Chalon-sur- Saône. L’armée se replie, vaincue par le manque de courage et de conviction de ses chefs, malgré des poches de résistance héroïques. Georges se retrouve à Clermont-Ferrand.

Il est démobilisé le 31 juillet 1940 avec le grade de sous-lieutenant obtenu le 1er mars 1940 et le titre d’interprète avec effet rétroactif au mois de mars 1940.

Georges se rend immédiatement à Agen où sa sœur Odette et son beau-frère, le docteur Georges Lévy, se sont installés dès le déclenchement des hostilités, même si Georges Lévy, médecin, est, lui aussi, mobilisé.

Le questionnaire envoyé par l’Ordre en application de la loi du 11 septembre 1940 lui est envoyé de Paris. En réponse, Georges produit un extrait du registre des personnes réintégrées de plein droit dans la nationalité française après la récupération de l’Alsace en application du Traité de paix du 28 juin 1919 et il atteste sur l’honneur que ses parents sont français. Sur les lettres qu’il adresse au bâtonnier, Georges écrit « chez le docteur G. L. » pour ne pas attirer l’attention sur le nom juif de son beau-frère. A partir d’août 1940, c’est plus prudent.

Dès la fin juillet 1940, alors que la guerre est perdue et que les patriotes ne s’y résignent pas, Georges a décidé de rejoindre les Forces Françaises Libres à Londres. Il n’appartient à aucun réseau et n’a aucune connaissance qui lui permet de rejoindre l’Angleterre. Il décide d’aller en Afrique occidentale ou équatoriale, chemin détourné mais plus facile, pour atteindre son objectif. Pour donner de la crédibilité à sa démarche, il décide de poser sa candidature à un poste d’avocat défenseur à Abidjan. Il se trouve que son beau-frère, Georges Lévy, est médecin militaire à l’hôpital d’Abidjan et a eu l’occasion de soigner un avocat, Maître Trapp, qui souhaite transmettre son office.

Le 22 décembre 1940, Georges écrit au garde des Sceaux pour l’informer qu’il vient de déposer sa candidature aux fonctions d’avocat-défenseur à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il précise : « Je ne tiens pas à retourner à Paris quant à présent, pour diverses raisons personnelles, dont l’une est le fait qu’Alsacien, j’ai plusieurs proches parents portant mon nom qui, après avoir déserté en 1914 – 1918 des rangs des armées allemandes, se sont engagés dans l’Armée française où elles ont encore combattu en 1939/1940. (…) Obligé de reprendre une activité, je vous serais très obligé de bien vouloir, dans la mesure du possible, simplifier et accélérer les formalités nécessaires à ma nomination. »

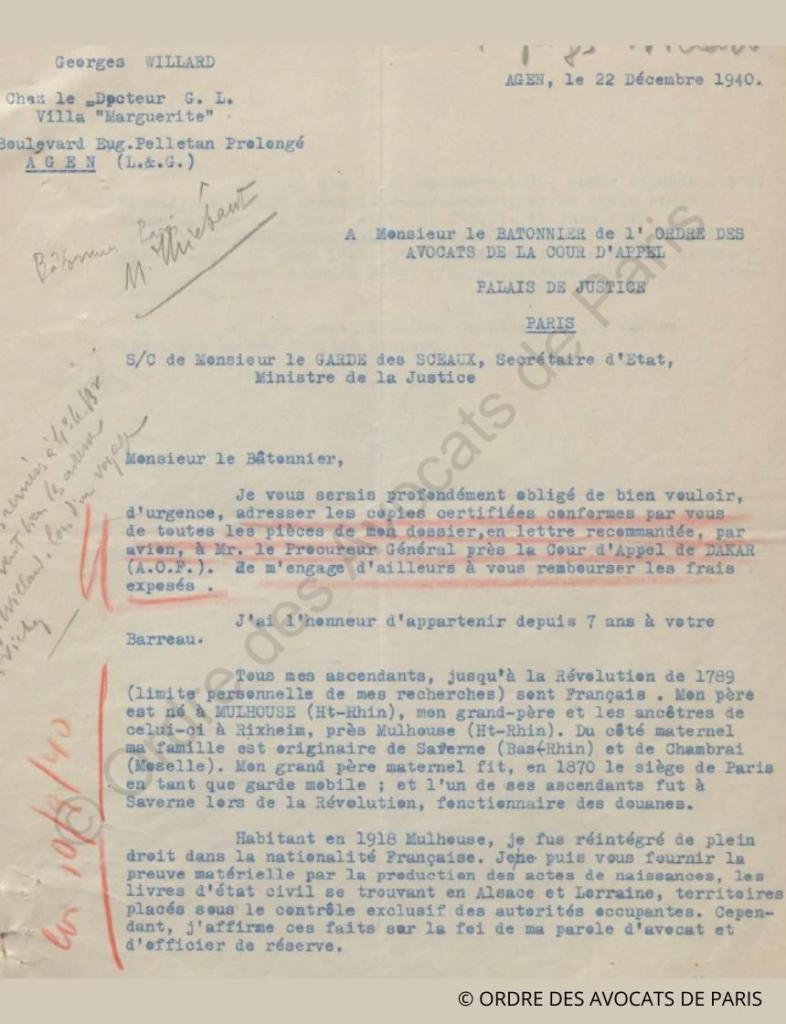

Dans une lettre datée du même jour, il écrit au bâtonnier pour lui demander de bien vouloir adresser d’urgence au procureur général près la cour d’appel de Dakar (alors Afrique occidentale Française) toutes les pièces de son dossier. Il ne précise pas l’objet de cette transmission, pour soutenir probablement une candidature aux fonctions d’avocat défenseur au cas où celle d’Abidjan échouerait, mais il répond indirectement au questionnaire que l’Ordre a adressé à tous ses membres en application de la loi du 11 septembre 1940 :

« Tous mes ascendants, jusqu’à la Révolution de 1789 (limite personnelle de mes recherches) sont Français. Mon père est né à Mulhouse (Haut-Rhin), mon grand-père et les ancêtres de celui-ci à Rixheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin). Du côté maternel, ma famille est originaire de Saverne (Bas-Rhin) et de Chambrai (Moselle). Mon grand-père maternel fit, en 1878, le siège de Paris en tant que garde mobile ; et l’un de ses ascendants fut à Saverne lors de la révolution, fonctionnaire des douanes. »

Quel chemin ces lettres parcourent-elles ? Toujours est-il que c’est seulement le 21 juin 1941 que le Procureur de la République écrit au bâtonnier pour l’informer que Georges a sollicité sa nomination aux fonctions d’avocat défenseur en Afrique occidentale Française. Il lui demande son appréciation sur l’attitude, la valeur professionnelle et l’activité de Maître Willard et sur le mérite de cette candidature.

Dans une lettre du 1er juillet 1941, le bâtonnier répond, de façon très succincte, que Georges « exerce honorablement la profession ».

C’est sans compter sur la loi du 2 juin 1941, qui vient pourtant d’être promulguée, et qui définit le nouveau statut des Juifs, après celle du 3 octobre 1940. Elle instaure des interdictions d’exercer ou des quotas pour les juifs dans de nombreuses professions.

Depuis décembre 1940, Georges est en contact avec le chef de service judiciaire de l’Afrique Equatoriale, service auprès duquel il a déposé sa candidature. Celui-ci a émis un avis favorable et a indiqué à Georges qu’il est le seul candidat et qu’il faut absolument pourvoir le poste qui est vacant.

L’affaire traine en longueur. Avec l’édiction des lois raciales, la nomination de Georges devient improbable. Il est toujours chez sa sœur à Agen. Il prend contact avec le directeur des affaires politiques à Vichy qui le rassure en lui affirmant que son cas entre nettement dans le cadre des exceptions au regard des membres de sa famille qui ont déserté l’armée allemande pour servir la France.

Le décret du 16 juillet 1941 restreint encore plus l’accès à la profession d’avocat pour les juifs. Outre les obligations de nationalité française du père, un numerus clausus est fixé.

Par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 février 1942, Georges cesse de figurer au Tableau.

Toujours décidé à rejoindre les Forces Françaises Libres, il se rend en Suisse. Là encore, il ne connait personne qui peut l’aider ou même le renseigner. Fin juin 1942, il part à Collonges-sous-Salève, en Haute-Savoie, une petite commune proche de la frontière suisse. Il trouve à se loger dans un hôtel situé en bord de route, géré par deux « vieilles » (Georges mentionne qu’elles ont une quarantaine d’années !) filles suisses. Ces dernières l’aident à traverser la frontière. Il part avec elles ramasser de l’herbe le long des prés pour les lapins. Arrivés à un ruisseau, les sœurs s’arrêtent et lui donnent les indications : « Une fois le ruisseau traversé, il fallait traverser un petit barbelé, sauter un autre petit ruisseau et ensuite prendre la direction de Genève. J’ai attendu la nuit, que la lune ne soit pas encore levée, et j’ai rampé vers cet endroit car il y avait des rondes assez fréquentes. »

Georges passe la frontière sans encombre, se dirigeant à l’étoile polaire et à la boussole. Il rejoint la ligne de tramway qui descend sur Genève et arrive dans la ville vers une heure du matin.

Dès le lendemain, il se rend au consulat d’Angleterre pour obtenir un passage et rejoindre les Forces Françaises Libres. Le consul lui dit ignorer s’il existe une organisation de passage vers l’Angleterre. Il lui conseille d’aller voir l’attaché militaire de l’ambassade à Berne. Celui-ci lui dit ne pouvoir rien faire et même pas pouvoir quitter son poste. Il lui indique que le seul chemin pour l’Angleterre passe par l’Espagne.

Georges regagne la France par le même chemin. Il s’égare un peu, se retrouve le long du chemin de fer, mais finit par retrouver son hôtel de Collonges. La nuit passée, il retourne à Agen.

Georges est inactif et brûle de se battre. Il prend contact avec des organisations gaullistes qui lui recommandent de rester au pays, là où il sera plus utile. Georges ne peut s’y résoudre. D’autant que les Allemands occupent maintenant Agen et ont installé leur quartier général dans la ville.

Pendant ce temps, à Paris, Maître Beuriot, agréé, écrit à l’Ordre, le 10 octobre 1942, pour demander quel est l’avocat chargé du cabinet de Georges Willard, le secrétariat de l’Ordre répond le même jour « que, par application de la législation nouvelle, M. Georges Willard n’appartient plus au barreau de Paris. S’il a chargé l’un de ses confrères de son cabinet, ce dernier ne s’est pas fait connaître au secrétariat de l’Ordre. »

Le 11 novembre 1942, les Allemands prennent possession de la zone jusqu’à présent non occupée. Georges ne veut pas partir travailler en Allemagne – à supposer qu’il l’aurait pu, étant étiqueté juif. Il ne peut rester sans combattre. Il décide de partir en Espagne, quel que soit le risque de cette traversée, puisqu’il est seul et ne bénéficie pas de l’aide d’une organisation.

Georges se rend à Toulouse, où il rencontre un confrère, Claude Nathan Larrier, qui souhaite également rejoindre l’Espagne. Ils partent ensemble en train vers Bagnères-de-Bigorre, puis Pau. A Pau, ils reprennent le train jusqu’à Mauléon. Arrivés à Mauléon, ils s’embarquent dans un car vers Licq, puis continuent à pied jusqu’à Tardetz.

A Tardetz, Georges et son confrère Larrier sont logés, malgré la présence de soldats allemands dans le village, chez Monsieur Bouchette, le mari de l’institutrice. L’hôtelier doit sans doute avoir des sympathies pour la résistance, car il leur fournit en outre un guide pour traverser la frontière. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1942, ils sont conduits sur le chemin de la venta de Assauts, en Espagne, à 10 kilomètres de Isaba. Malheureusement, Larrier est affaibli, il s’évanouit. Georges doit le porter ou le trainer. Ils ont arrêté par les carabiniers et emprisonnés à Isaba. Le lendemain, 1er décembre 1942, Georges est envoyé à Pampelune, où il reste incarcéré jusqu’au 16 décembre. Il est ensuite transféré au camp de Miranda. Il y est en détention jusqu’au 25 mai 1943, date de sa libération. Il file aussitôt à Algésiras, en passant par Madrid, passe la douane à Gibraltar et embarque sans tarder sur le Santa Rosa le 26 mai.

Le 30 mai 1943, il accoste enfin sur la terre britannique, à Greenock. Il rejoint Londres et va se présenter aux services de la France Libre. Son cousin germain, Georges Boris, est déjà engagé depuis le début de la guerre dans les FFL. N’entre pas qui veut. Il va être soumis d’abord à une série de questions écrites pour justifier de sa candidature.

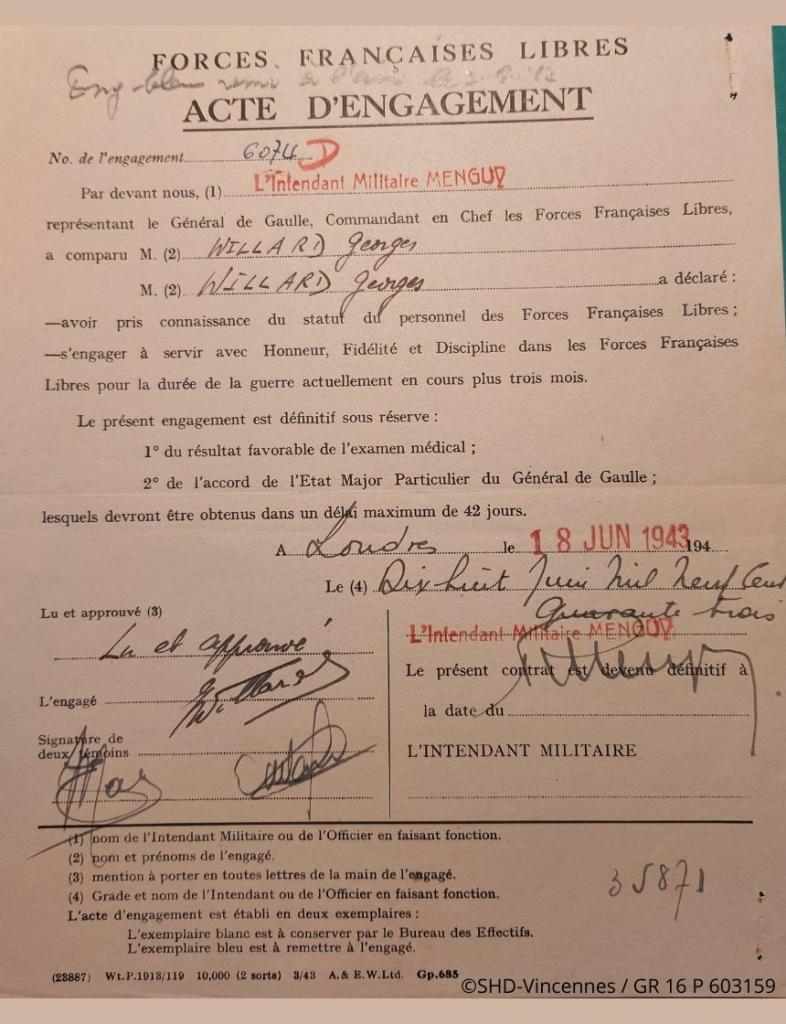

Le 18 juin 1943, Georges signe son engagement dans les Forces Françaises Libres. Il est reçu par l’intendant militaire Menguy. L’acte d’engagement, qui porte le numéro 6074, est subordonné à un résultat favorable de l’examen médical et à l’accord de l’état-major particulier du général De Gaulle.

Le 21 juin, il subit encore un interrogatoire en tant que candidat volontaire aux Forces françaises combattantes. Georges ne veut pas être cantonné dans un rôle d’interprète comme ce fut le cas en 39-40. Le 21 août, dans un rapport estampillé « TRES SECRET », un avis favorable est donné à sa candidature.

Georges a exprimé le souhait d’être parachutiste. A défaut, il demande d’être affecté à l’infanterie de la Légion étrangère.

Il sera parachutiste. Georges est envoyé en formation à Ringway, près de Manchester, où les Anglais forment leurs parachutistes. Il a 35 ans et n’est pas un sportif accompli. Il est affecté au 4ème BIA pour suivre la formation de parachutiste qui dure plusieurs mois. Il en sort muni de son brevet de parachutiste et intègre le 2ème RCP (régiment de chasseurs parachutistes).

Georges a rompu tout contact avec le barreau de Paris. Le 1er août 1943, pendant qu’il suit sa formation, Monsieur Kazar, mécanicien, se plaint au bâtonnier de n’avoir plus aucune nouvelle de son avocat. Le secrétariat de l’ordre répond, le 4 septembre 1943, par la même formule : « Par application de la législation nouvelle, M. Georges Villard n’appartient plus au barreau de Paris. S’il a chargé l’un de ses confrères de son cabinet, ce dernier ne s’est pas fait connaître au secrétariat de l’ordre. »

A Agen, le docteur Georges Lévy a été arrêté le 13 avril 1944 dans le cadre d’une importante opération de chasse aux résistants et aux juifs dans le Lot-et-Garonne. Il est déporté le 15 mai 1944 vers Auschwitz. Le beau-frère de Georges ne reviendra pas.

Georges est parachuté, avec son unité, le 10 juin 1944 près de Duault, dans les Côtes du Nord (devenue Côtes d’Armor) où les SAS ont implanté une base nommée Samwest. Le 2ème RCP est intégré dans les services anglais sous le nom de 4ème SAS (Special Air Service). Les SAS sont chargés de saboter les voies de communication des Allemands, de rassembler, d’équiper et de former les maquis. Début juin 1944, dans la perspective du débarquement, le 4ème SAS qui doit être largué en Bretagne a pour mission d’empêcher ou de retarder le transfert des troupes allemandes stationnées en Bretagne vers la Normandie.

La base Samwest est attaquée le 12 juin par les Allemands. Le 4ème SAS se replie sur la base Dingson, près de Saint-Marcel, dans le Morbihan, au cœur du maquis de Laveaux. Cette deuxième base est attaquée par la Wehrmacht le 18 juin, ne laissant aucun répit à l’unité de Georges. Toute la journée, 3 bataillons des Forces Françaises de l’Intérieur du Morbihan et le 4ème SAS luttent et infligent de lourdes pertes à l’ennemi. 560 tués côté occupants et collaborateurs et 42 morts côté résistants. Les SAS et FFI-FTPF sont néanmoins contraints de lâcher le terrain pour éviter un massacre. Ils se dispersent dans la campagne.

Une force énorme, composée de la Wehrmacht, appuyée par les « unités de l’Est » composées de Russes, Georgiens et Ukrainiens, de la Feldgendarmerie, d’agents de l’Abwehr et du SD ainsi que d’agents français et de miliciens bretons du Bezen Parrot, traquent implacablement les résistants. La population du Morbihan subit rafles, arrestations, tortures, exécutions, incendies, pillages et massacres de civils.

Georges a été nommé lieutenant le 25 juin 1944. Avec son groupe, il se retire vers Guehenno, puis sur le Resto en Bignan. Le 20 juillet, son unité est cernée et il est capturé. Les membres du 4ème SAS et leurs compagnons survivants sont emmenés à Pontivy, où l’école supérieure de jeunes filles a été transformée en centre de détention, d’interrogatoires et de torture.

Il est vraisemblable que Georges a été torturé, à l’instar de ses compagnons, pour leur faire livrer des informations, voire tout simplement pour se venger.

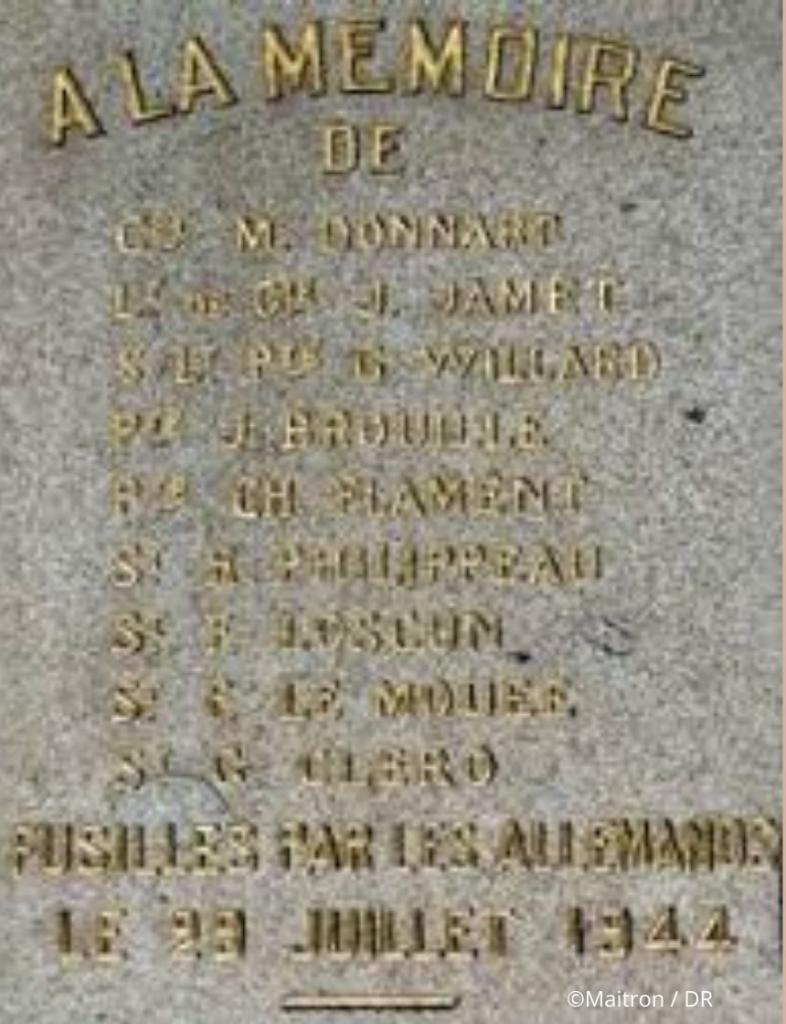

Le 29 juillet, à l’aube, ils sont neuf à quitter Pontivy. Le camion s’arrête sur la route de Baud, au lieudit Le Rodu en Pluméliau, près d’une chaumière inhabitée. Ils sont alignés près d’un noyer. Mathieu Donnart, lieutenant-colonel commandant des FFI du Finistère, Jean-Louis Jamet, lieutenant de gendarmerie à Quimperlé, François Loscun et René Philippeau, arrêtés le 27 juin, les parachutistes du 4ème SAS, Jacques Brouiller et Charles Flament, François Le Mouée et Gustave Cléro, des résistants, et le lieutenant Georges Willard. Aucun jugement. Exécution sommaire. Les rafales les fauchent.

Georges allait fêter ses 36 ans. Il avait exercé 7 ans au barreau de Paris.

Georges Willard a mis la même obstination à rejoindre la France Libre à Londres et à se battre pour son pays qu’il avait mis de dévouement à l’égard de ses clients en qualité d’avocat. Jusqu’au bout, il a manifesté le courage d’un héros. C’était un caractère fort dont le barreau doit s’énorgueillir.

Michèle Brault.

Homologation F.F.L.

Dossier administratif de Georges Willard.

Archives Historiques de la Défense :

Vincennes :

Georges Willard : GR 16 P 603159 et GR 28 P 2 356

Dictionnaire biographique Le Maitron :

Georges Willard : Portrait photographique extrait de cette notice.

Pluméliau (Morbihan), La Boulaye, Le Rhun, Kervernen, Le Rodu, Saint-Nicolas-des-Eaux, 1944

Musée de la Résistance en ligne :

Monument du Maquis "La Nouette" - Serent Saint-Marcel (56).

Mémorial des parachutistes SAS de la France libre, Plumelec (Morbihan).

Gallica-BNF-Retronews :

Le Petit journal, 19 octobre 1926

Le nouvelliste d’Alsace, 10 novembre 1927

Le Rodu à Pluméliau : monument commémoratif pour les fusillés du 29 juillet 1944

Bibliographie :

Georges-Michel Thomas et Alain Legrand, Le Finistère dans la Guerre, La Libération, Editions de la Cité, 2015.