Jacques Frank est né le 18 mai 1896 au 90, boulevard Bineau à Neuilly, dans l’appartement de ses parents. Deux frères et une sœur l’ont précédé : Lucien en 1885, puis Suzanne en 1889 qui n’a vécu que trois semaines, et enfin Georges en 1891. L’année qui suit sa naissance, un autre enfant naît dans le foyer familial, Claire, qui décédera à quatre jours.

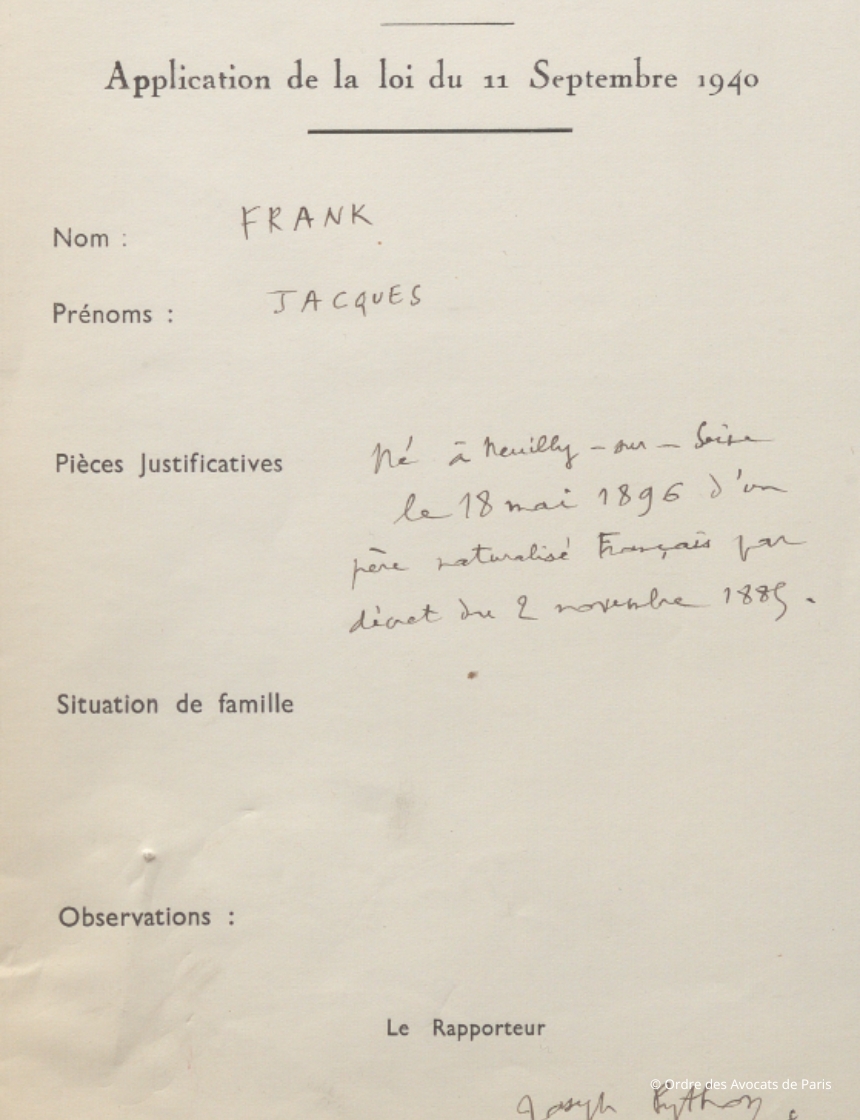

Son père, Sigismond Jules, est un juif autrichien, né à Vienne le 19 septembre 1857. C’est un journaliste qui est, depuis 1893, sous le nom de Jules Frank, directeur de la publication du quotidien d’inspiration libérale La Liberté. Jules Frank a été naturalisé français par décret du 2 novembre 1885.

La mère de Jacques s’appelle Alice, Thérèse Cahn. Elle a 34 ans à la naissance de son troisième fils et n’exerce aucune profession.

Déjà marquée par le deuil de deux petites filles, la famille connaît un drame deux ans après la naissance de Jacques. Le père, Jules, meurt à 40 ans le 10 août 1898. Il s’était vu décerner le titre de chevalier de la Légion d’honneur par décret du 3 septembre 1893.

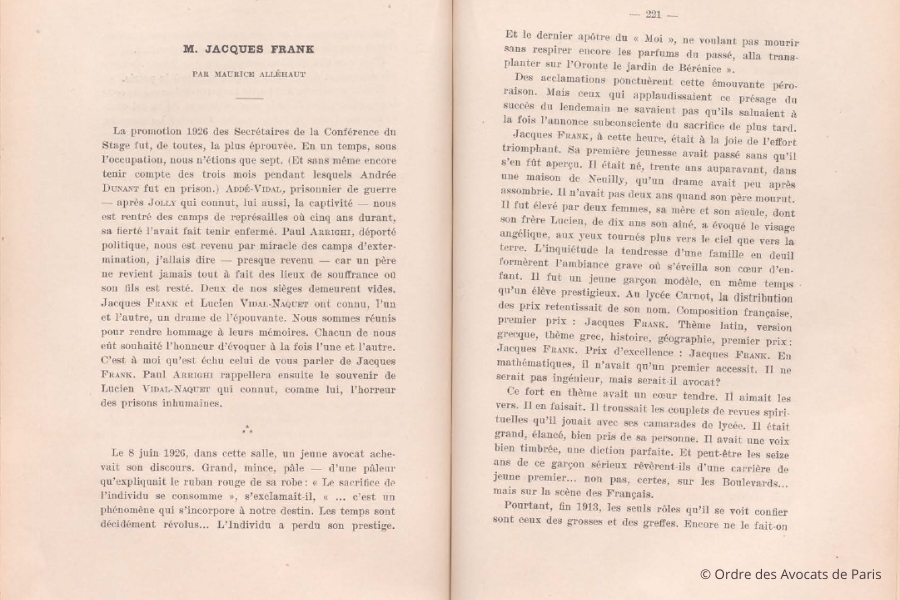

Jacques fait sa scolarité au lycée Carnot, à Paris. Il brille et rafle tous les premiers prix : composition française, thème latin, version grecque, thème grec, histoire, géographie. Le prix d’excellence lui est également attribué. En revanche, il n’a qu’un accessit en mathématiques, signe qu’il est plus destiné à devenir avocat qu’ingénieur…

En 1913, son bac en poche, il s’inscrit à la Faculté de droit. Lucien, son aîné de 10 ans, « l’homme de la famille » après le décès du père, a sans doute joué un rôle dans ce choix. Lucien est titulaire d’un doctorat en droit et il travaille comme clerc principal, dans l’étude d’avoué Cortot.

Concomitamment à ses études, Jacques travaille. Il est embauché comme Petit Clerc chez Cortot, sous l’autorité bienveillante de son frère. Il apprend la procédure. Comme l’écrit Maurice Alléhaut, point de poésie, « des Grosses et des greffes ».

En août 1914, le déclenchement de la guerre ne le touche pas, il est encore trop jeune et non mobilisable. En revanche, Lucien est appelé. Il va faire ce qu’il est convenu d’appeler, à l’époque, une « belle » guerre. Il en sortira cité, décoré de la Croix de guerre et Chevalier de la Légion d’honneur.

Entre Lucien et Jacques, il y a Georges, né en 1891. Dans cette fratrie sans père, il est important de connaitre le sort de Georges pour comprendre la fragilité de Jacques.

Georges est réformé dès sa mobilisation. Ses papiers militaires indiquent « débilité mentale », puis « débilité mentale avec perversions instinctives, amoralité, perversions morbides ». La dernière commission de réforme qui l’examine conclue à des « troubles mentaux, asthénie physique et psychique ». Au regard de la psychiatrie de cette époque, on peut supposer que Georges était un grand dépressif, déséquilibré. Il est interné à l’asile de Sainte-Anne à Paris.

Malgré ses graves blessures, tant physiques qu’affectives, Jacques doit se montrer fort. Il va mettre plus d’un an avant de pouvoir marcher.

Jacques, encore étudiant en droit, est toujours officiellement sous les drapeaux et se marie le 26 avril 1919 avec Suzanne Planchenault, une voisine et amie d’enfance. Le père de Suzanne, Émile, est juge d’instruction au tribunal civil de la Seine, les oncles de Suzanne ont exercé la profession de notaire. Une famille de juristes. Non juifs. Le mariage est célébré à l’église Saint-Pierre-de-Neuilly.

Un 2ème fils, Bernard, nait le 28 février 1927. Il entamera des études de droit, puis se consacrera à sa passion, le Japon. Bernard Frank sera un orientaliste distingué et renommé. Il occupera la Chaire de civilisation japonaise au Collège de France de 1979 à sa mort en 1996.

Jacques obtient sa licence en droit le 24 juin 1920 avec, pour spécialités, le droit maritime et les voies d’exécution. Il travaille dans l’étude d’avoué que détient maintenant son frère Lucien, perfectionnant ses connaissances en procédure. C’est seulement le 3 avril 1924 qu’il demande son inscription au stage du barreau de Paris. A-t-il hésité entre la carrière d’avoué, avec son frère, ou la robe ?

En 1926, Jacques participe au concours d’éloquence de la Conférence du stage sous l’autorité du bâtonnier Henry Aubépin. Il doit répondre par la négative à la question : « Un majeur de vingt-deux ans peut-il agir en reconnaissance de paternité naturelle au cours de l’année qui suit la découverte du fait qui donne naissance à son droit, en l’espèce l’ouverture d’un testament olographe contenant aveu de paternité ? ». La question est technique.

Jacques Frank va travailler de longues années aux côtés d’Armand Dorville. Il est difficile de distinguer les affaires qu’il a traité à titre de collaborateur, puis comme confrère à titre personnel. Ils seront, par exemple, tous deux avocats de l’Association des secrétaires de rédaction des journaux et revues.

Les articles de presse montrent qu’ils plaidaient souvent en correctionnelle, traitaient aussi des dossiers de propriété littéraire et intervenaient en droit commercial. Ils révèlent des avocats généralistes, comme beaucoup l’étaient à cette époque.

Ne pouvant exercer aucun sport du fait de sa santé défaillante, Jacques aime le bridge et les promenades en montagne. Maurice Alléhaut, dans l’hommage qui lui rendra, écrit que Jacques «n’était, d’ailleurs, pleinement heureux qu’au Palais auprès des siens.(…) Le palais, son palais, où il comptait tant d’amitié, où chacun appréciait une droiture, une urbanité si parfaite qu’elle faisait pardonner jusqu’à son talent ! » Il était heureux.

En septembre 1939, lors de la mobilisation, Jacques, mutilé de guerre, le corps toujours souffreteux, ne peut servir sur le terrain. Il est affecté au Premier Conseil de guerre de Paris, mais son état de santé impose de le renvoyer au Palais.

Lors de la débâcle, il rejoint sa famille, qu’il avait envoyé à Deauville, puis au Croisic. Il développe une hernie au cours du voyage. La guerre de 1914 a pris sa dîme sur son corps délabré. C’est un homme qui souffre, depuis 20 ans, d’affections rhinopharyngiennes, d’incommodité pulmonaire due à la présence d’un petit morceau d’acier allemand. Il a toujours du mal à respirer dès qu’il accélère son pas. Il boîte du côté droit.

À Paris, après la tétanie, le Palais revit, les audiences fonctionnent. Jacques rentre. Il se sent mieux auprès de ses confrères, avec l’impression d’agir.

Le statut des juifs est promulgué. Pour continuer à exercer, Jacques doit justifier d’une ascendance française. Le 27 septembre 1940, il écrit au rapporteur désigné, qui est Joseph Python, que tous ses « ascendants dans la lignée maternelle sont français d’origine », qu’il est français né en France d’un père étranger, mais naturalisé français en 1885.

Le filtre n’est pas suffisant pour l’État français. Le décret du 16 juillet 1941, réglementant en ce qui concerne les juifs, la profession d’avocat durcit l’exclusion.

Drancy… Jacques va y rester plus de trois mois. La structure en béton d’immeubles inachevés, des grillages aux fenêtres, des barbelés partout, des pauvres gens, la majorité étrangers, parqués, humiliés, maltraités, abaissés… L’absence d’hygiène accentue la perte de dignité. Les avocats se sont vus attribuer une pièce, nue, aux murs à peine plâtrés, dans laquelle sont entreposés quelques cadres de bois superposés, sans paillasse, pour dormir…

Il semble que les gardiens français prenaient un malin plaisir – un plaisir sadique – à humilier en particulier les avocats, cette caste orgueilleuse sur laquelle ils pouvaient prendre une revanche sur leur frustration sociale.

La famine est organisée. Pour un organisme déjà épuisé comme celui de Jacques, c’est une mort lente.

Le 2 novembre 1941, il est libéré en raison de son état de santé. Mais quelle libération ? En février, une pneumonie grave a mis ses jours en danger. Une toux déchirante et persistante ne le lâche pas. Ses poumons ont toujours été très faibles. Il pèse 40 kg pour 1,76 m.

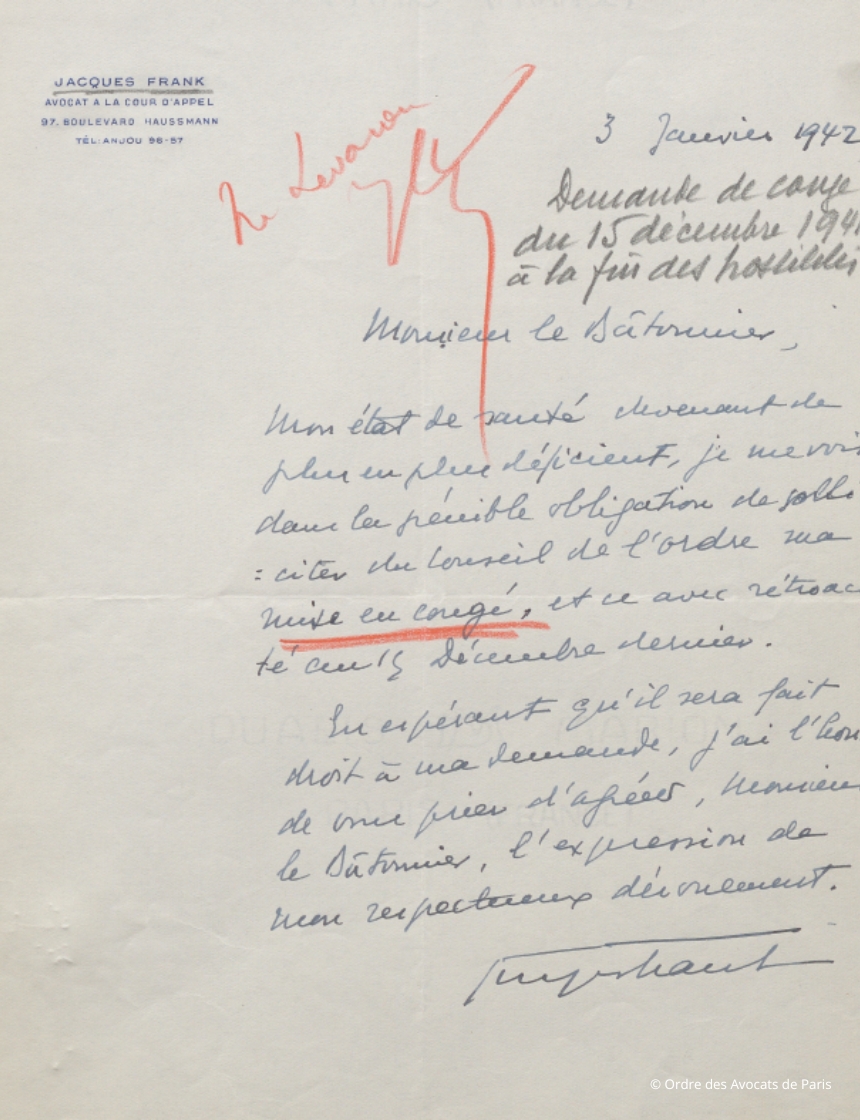

En janvier 1942, il apprend qu’il figure sur la liste, que le Conseil de l’Ordre a établi, des avocats juifs à maintenir au tableau, bien que non-combattants ou victimes de la guerre, « en raison du caractère éminent de leurs mérites professionnels ».

Mais rien ne peut plus écarter l’épouvante et le désespoir qui se sont abattus sur lui.

Qu’y a-t-il de pire que la trahison, la confiance trompée ? Quel pire traumatisme que l’effondrement d’un univers rassurant que l’on pensait immuable, dans lequel on avait trouvé sa place ? Un pays dans lequel on pouvait s’enraciner, dans lequel les valeurs républicaines garantissaient la sécurité et la sûreté ?

Jacques Frank, fils d’un juif autrichien, hanté, lui aussi, à l’instar d’autres confrères juifs, comme Lucien Vidal-Naquet, par l’image effrayante du juif errant, n’a plus de repères. Tout ce en quoi il a cru, tout ce qui a été le moteur de sa vie, s’est brusquement effondré. Son monde s’est dérobé sous ses pieds.

Les blessures anciennes se sont rouvertes : la mort de son père, la mort de ses petites sœurs, les blessures dans son corps, toujours douloureuses, qu’il a récolté pour la défense d’une patrie qui l’abandonne, la cruauté humaine, les souffrances qu’il a vues à Drancy, le mal qui étreint la France.

Dès son retour, il a tenté d’alerter. Il est venu au Palais supplier que l’Ordre, le bâtonnier interviennent. Sans aucun effet. Les persécutions se poursuivent, s’enchaînent, s’aggravent. Jacques vit dans la hantise du coup de sonnette, de l’arrestation à venir.

Le 18 janvier 1942, Jacques ouvre la fenêtre de son bureau et se jette dans le vide.

Maurice Alléhaut, son confrère, son frère en Conférence, lui rend hommage en 1954 :

« Ce n’est rien, c’est un juif qui s’est jeté par la fenêtre » dit le représentant de la police venue ramasser le corps du moribond.

Le mot était atroce. Mais il signait le crime. Il fallait qu’il fût dit.

Ce n’était rien. Rien qu’un héros qui achevait de vivre et qu’un martyr qui expirait. Héros parce que Français – Français sans épithète – et martyr parce que Juif. En 1918, on avait accepté son sang, le beau sang rouge que sa jeunesse avait offert. En 1942, le héros mutilé n’était plus qu’un moribond persécuté parce que sa qualité de Français, on avait prétendu l’abaisser à n’être plus que l’adjectif d’une autre : voilà le drame abominable ! »

Ce héros de 1914 « fut avocat comme il avait été soldat, dépassant les limites de son devoir de peur de rester en deçà », résume-t-il.

Le Palais Libre n° 2 du 1er juillet 1943 lui rend hommage sous la rubrique « nos martyrs » :

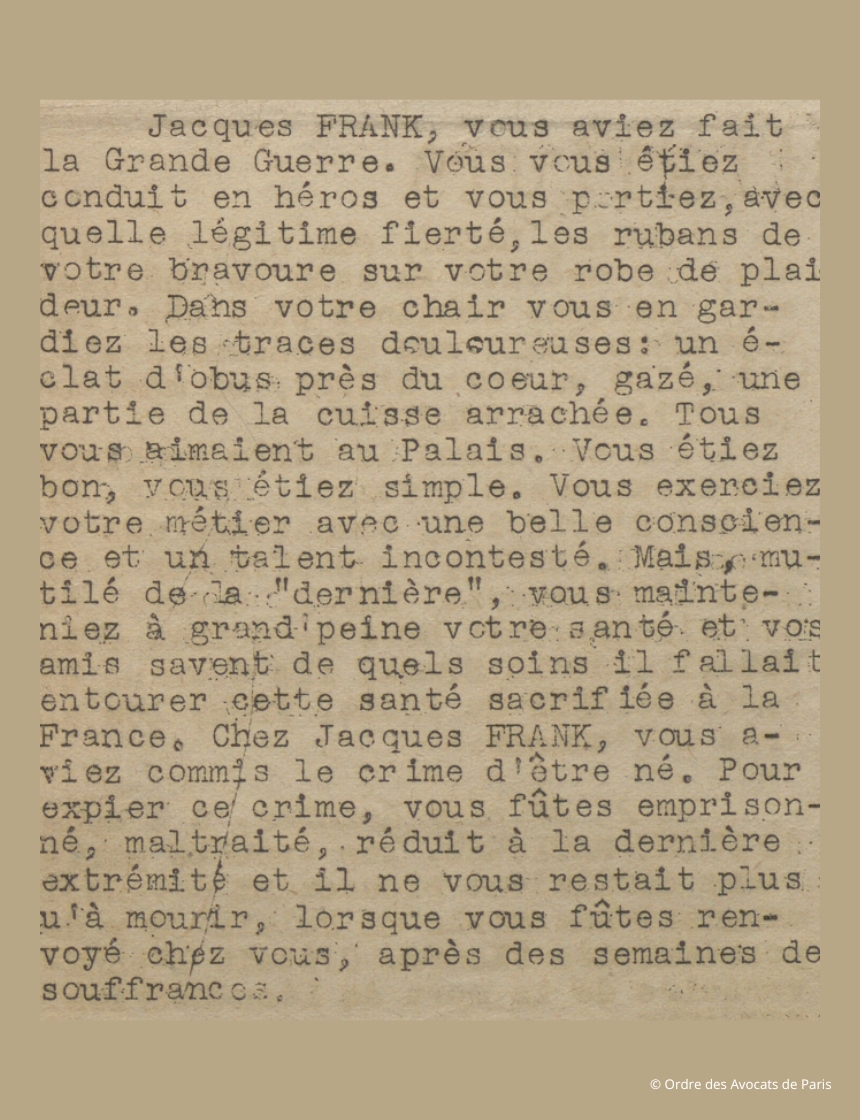

« Jacques Frank, vous aviez fait la Grande guerre. Vous vous étiez conduits en héros, vous portiez, avec quelle légitime fierté, les rubans de votre bravoure sur votre robe de plaideur. Dans votre chair, vous en gardiez les traces douloureuses : un éclat d’obus près du cœur, gazé, une partie de la cuisse arrachée. Tous vous aimaient au Palais. Vous étiez bon, vous étiez simple. Vous exercez votre métier avec une belle conscience et un talent incontesté. Mais, mutilé de la « dernière », vous maintenez à grand-peine votre santé et vos amis savent de quels soins il fallait entourer cette santé sacrifiée à la France. Cher Jacques Frank, vous aviez commis le crime d’être né. Pour expier ce crime, vous fûtes emprisonné, maltraité, réduit à la dernière extrémité et il ne vous restait plus qu’à mourir, lorsque vous fûtes renvoyés chez vous, après des semaines de souffrance. »

« Crime d’être né », la définition sera reprise par André Frossard, résistant, journaliste, pour qualifier les crimes contre l’humanité. Jacques Frank n’avait commis d’autre crime qu’une vie de droiture, de courage et de haute valeur morale au service de son pays, de ses clients et de la justice. Mais il était né … juif.

« L’autre » Bernard Frank, homonyme du second fils de Jacques Frank et à l’histoire familiale similaire, qui fut un écrivain reconnu, écrivait en 1970, dans Un siècle débordé :

“Le juif assimilé, je ne sais pas ce que cela veut dire. C’est un mot laid, inutile, digestif, un mot de boa. J’espère bien que, moi qui suis français et qui aime ce pays pour cent raisons qui ne le regardent pas, je ne suis pas un juif assimilé à la France. Etre français comme tout le monde, ma carte d’identité y suffit; il n’y a pas de quoi s’en vanter. C’est vrai : je suis né à Neuilly, mon père a fait 14, mes arrières-grands-parents ont quitté l’Alsace en 1870, (…) Et plus français que qui? Imaginez-vous par hasard que les Français non juifs soient des modèles de Français? Et qui aurait l’idée de leur demander? (…) Les seuls Français qui se soient fait une certaine idée de la France ce sont ceux qui ont vécu ou vivent leur patrie comme un exil.”

Jacques Frank n’a pas supporté l’exil qu’on lui a imposé à partir de 1940.

Michèle Brault.