Jean Donald Dreyfus est né le 9 avril 1906 au Havre, dans une famille de négociants israélites. Il est le fils de David Raymond, né en 1881 à Paris, commerçant dans le wagonnage et de Marguerite Weill, sans profession.

David s’est installé au Havre vers 1903, comme en témoignent les listes électorales de cette commune. Il épouse Marguerite le 20 février 1905 à Colmar, et élisent domicile au Havre. Lieutenant de réserve durant la Grande Guerre, il en reviendra mutilé et décoré de la Croix de guerre avec étoile d’argent. Les parents de Jean Donald divorceront en 1956 et David se remariera en 1960 avec Lucienne Capra. Le grand-père de Jean Donald, Henri Dreyfus, était négociant en pierres fines à la fin du 19e siècle ; ses oncles étaient ingénieur et négociant.

Après la guerre, la famille Dreyfus déménage à Paris. Jean Donald étudie au lycée Janson de Sailly, avant de s’orienter vers des hautes études commerciales dont il sort diplômer. Parallèlement, il étudie le droit et les sciences politiques.

Licencié en droit le 17 juillet 1926, il est admis au stage le 25 novembre de cette même année. Comme tous les hommes de son âge, il effectue son service militaire de mai 1927 à mai 1928 et est donc suspendu du stage. Il réintègre sa formation au barreau en décembre 1928.

Mais Jean Donald a un projet plus ambitieux : le concours de l’inspection générale des finances. Il sollicite pour le préparer un congé d’un an en novembre 1929, ce qui l’empêchera d’être assidu aux conférences. Cette demande ne lui sera pas accordée, l’obligeant à démissionner le 22 janvier 1930.

Après son échec au concours, et sur sa demande, il est réadmis au stage le 17 avril 1931. Un contentieux avec l’administration des contributions directes retarde son inscription au tableau. En effet, Jean Donald est poursuivi par le fisc en septembre 1936 concernant son adresse du 139 rue de Longchamp : l’administration fiscale lui réclame sa dette s’élevant à 7402 francs. Il explique par courrier au directeur des contributions directes, qu’il a été imposé comme avocat, alors qu’il n’est que stagiaire, et qu’il ne peut encore demander son inscription (lettre du 3 août 1936). Il habite à cette adresse avec ses parents et la valeur locative des locaux professionnels ne dépasse pas le 5e des locaux qu’il occupe, alors que « j’ai été imposé pour une valeur égale à la moitié de l’ensemble de la valeur locative ». Il est menacé de saisie. Jean Donald a déjà souscrit un nouveau logement pour exercer comme avocat. L’affaire est réglée le 22 septembre 1936 : « Monsieur Dreyfus 139 rue de Longchamp ayant réglé les termes exigibles de ses contributions et justifié de son nouveau domicile à Paris, je ne vois aucune obligation à m’opposer à son déménagement » écrit le receveur percepteur à l’Ordre des Avocats.

Jean-Donald est officiellement inscrit au tableau le 2 octobre 1936, après 7 années de stage, satisfaisantes… « avec toutefois un certain relâchement pendant les deux dernières années » écrit son rapporteur Marcel Poignard. Il est domicilié au 14 rue du Montalivet. Cet appartement est vaste et confortable et répond à toutes les exigences professionnelles.

Avant la mobilisation, Jean Donald exerce « honorablement » son métier, notamment en droit fiscal et en droit des étrangers. Sa vie personnelle s’embellit : il épouse le 26 février 1937 l’une de ses consœurs Paulette Henriette Germaine Wolff. Paulette, née en 1906, de Lucien Wolff, employé de commerce, et de Renée Weil, licenciée en droit en 1927 est inscrite au barreau de Paris en décembre 1928.

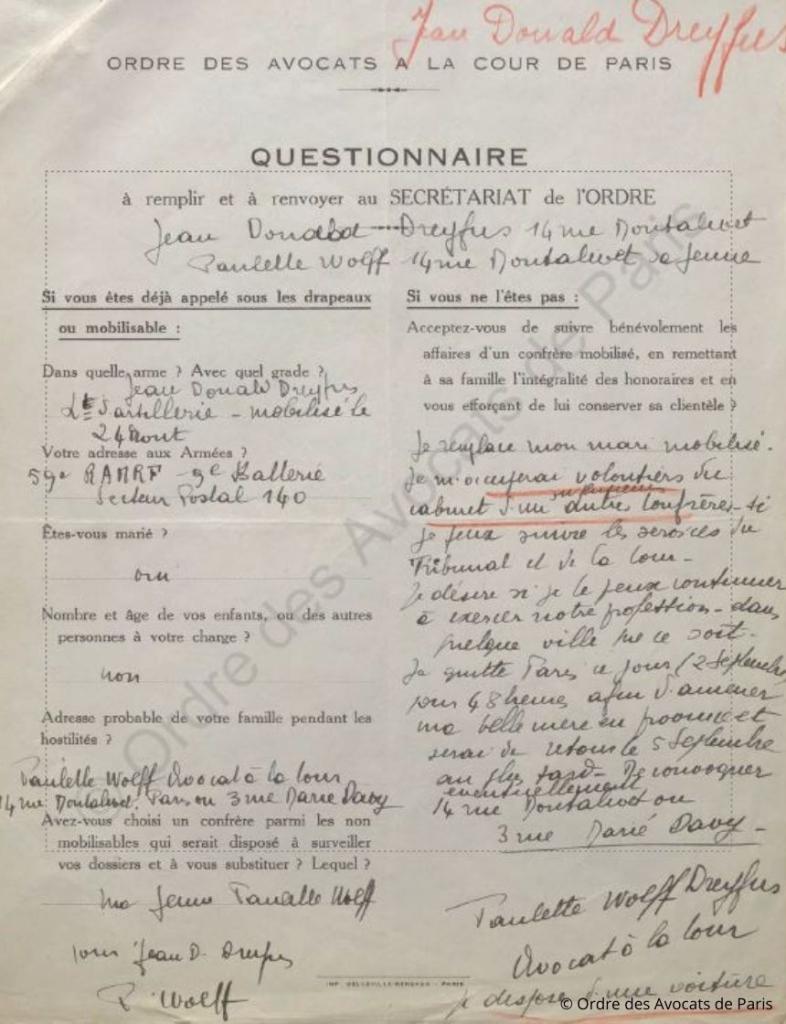

Le 2 septembre 1939, comme plusieurs de ses confrères, il est déjà mobilisé. Il est parti le 23 août comme lieutenant au 59e régiment d’artillerie mobile de forteresse, stationné le long de ligne Maginot, près de la frontière franco-allemande. Ainsi, c’est Paulette qui remplit le questionnaire de mobilisation au nom de son mari. Elle accompagne son envoi d’une lettre la concernant, et expliquant qu’elle souhaite continuer à exercer sa profession mais qu’elle cherchera « une occupation administrative si cela m’est impossible ». Elle substitue son mari pour assurer la continuité des dossiers, et propose de s’occuper également d’un autre confrère « si je peux suivre les services du tribunal et de la Cour ».

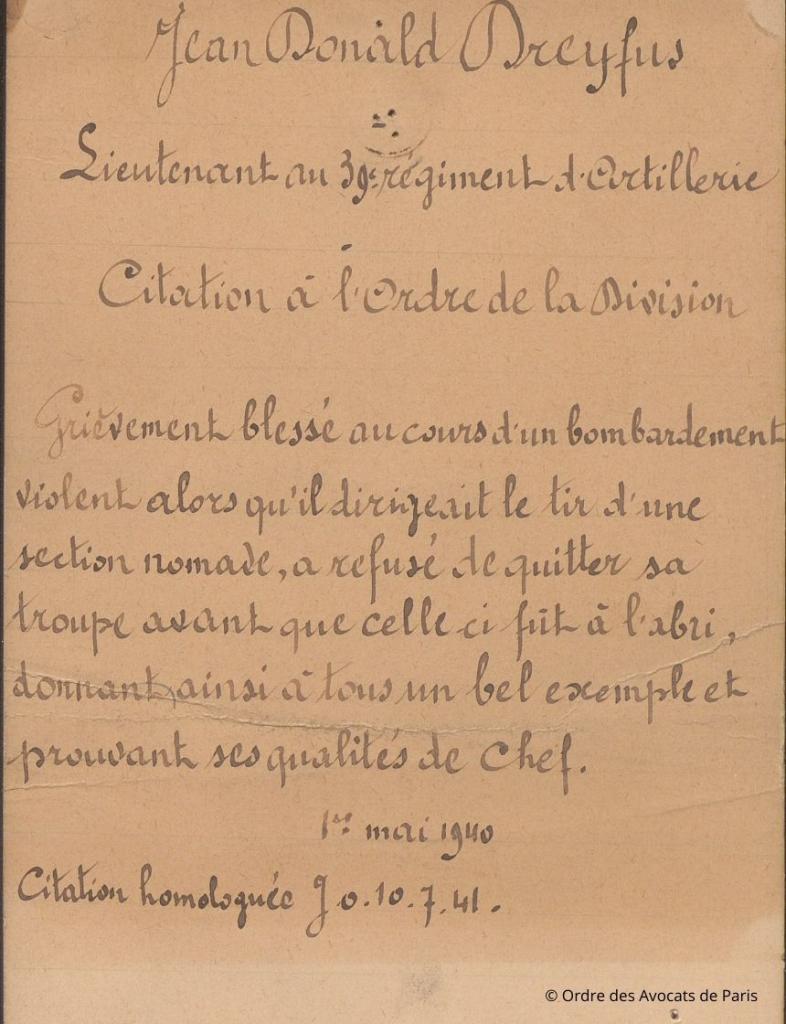

Jean Donald combat dans les Vosges, où il est blessé par éclat d’obus au poumon le 27 avril 1940, lui valant une citation à l’Ordre de la 31eme division d’infanterie alpine :

« Grièvement blessé au cours d’un bombardement violent alors qu’il dirigeait le tir d’une section nomade, a refusé de quitter sa troupe avant que celle-ci fut à l’abri, donnant ainsi à tous un bel exemple et prouvant ses qualités de chef ».

Il est transféré en zone libre et est rétabli à la fin du mois d’août. Informée de la blessure de son mari, Paulette quitte précipitamment Paris en juin pour le rejoindre et rester auprès de lui. Les dossiers de Paulette et de Jean Donald sont alors confiés à leur confrère Jean Dazet. Tous deux souhaitent ensuite rentrer à Paris, chez eux, mais les lois antisémites sont entrées en vigueur.

Lors de l’envoi du questionnaire relatif à la loi du 11 septembre 1940, Jean Donald ne peut répondre. Comme plusieurs de ses confrères mobilisés, en zone libre dès l’Armistice, il n’a pas reçu le questionnaire. Des documents justificatifs sont demandés à son père toujours à Paris. Il est maintenu à titre provisoire, l’Ordre étant informé de ses difficultés de retour de zone libre. Quant à Paulette, le questionnaire demandant la justification de sa nationalité ne lui ait pas parvenu ; son confère Jean Dazet écrit au bâtonnier pour lui expliquer la situation et lui demande de « bien vouloir surseoir à toute mesure d’instruction concernant notre confère, en raison des circonstances ». Paulette écrit au bâtonnier le 17 décembre 1940 en faisant parvenir un extrait d’acte de naissance de son père « né à Saint Etienne de parents français ». Elle précise qu’elle a rejoint son mari gravement blessé et que « lorsqu’il a été autorisé à voyager, le retour à notre domicile nous était interdit ».

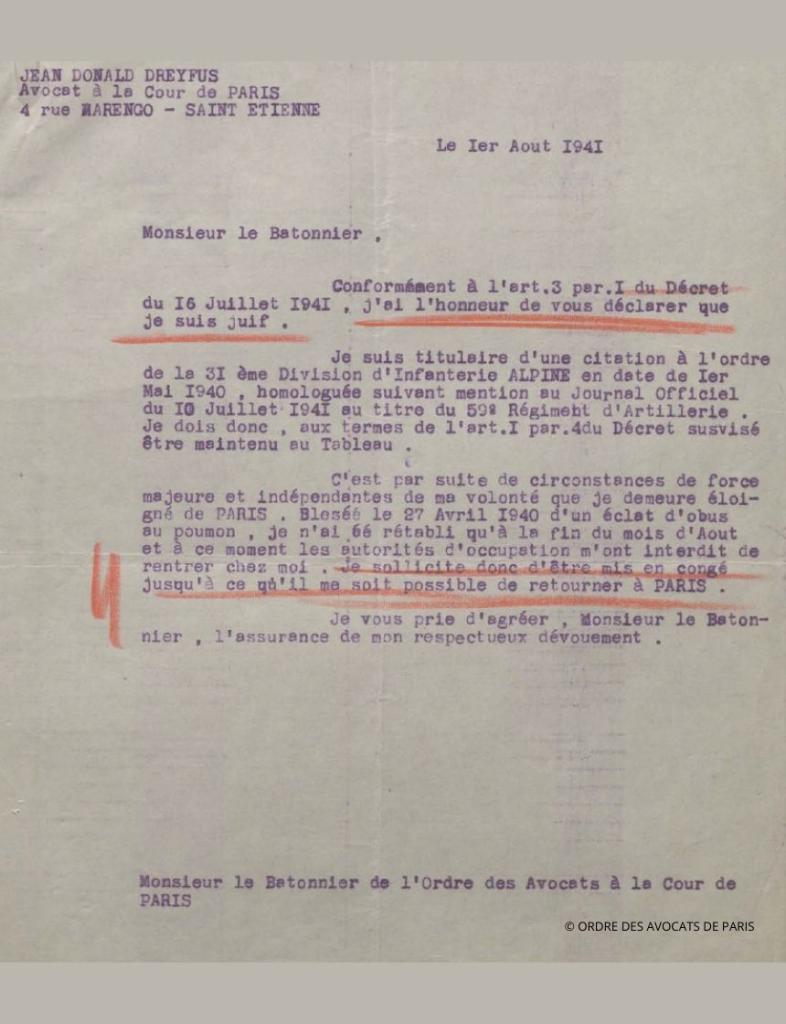

En août 1941, Jean Donald est donc réfugié à Saint Etienne et écrit au bâtonnier pour lui expliquer qu’il était tenu éloigné de Paris pour cause de blessures et que lorsqu’il a voulu rentrer en août 40, « les autorités d’occupation m’ont interdit de rentrer chez moi », en vertu de l’ordonnance allemande du 27 septembre 1940 interdisant aux réfugiés juifs de retourner en zone occupée. Jean Donald est toujours en 1941 maintenu au tableau à titre provisoire et estime que sa citation à l’ordre de la 31eme division d’infanterie alpine datée du 1er mai 1940, suffit, en vertu de l’article 1 paragraphe 4 du décret du 16 juillet 1940 à justifier son maintien, même si : « conformément à l’art.3 du décret du 16 juillet 1941, j’ai l’honneur de vous déclarer que je suis juif ». Lucide, il demande donc au bâtonnier en août 1941 sa mise en congé jusqu’à ce qu’il puisse rentrer dans la capitale. Son rapporteur Olivier Jallu inscrit donc sur le questionnaire le 30 mars 1942 : « Cité et maintenu comme israélite. La citation dispense de vérifier la nationalité du père à la naissance ».

Paulette, quant à elle, cesse de figurer au tableau par application de l’arrêt de la Cour de Paris du 12 février 1942.

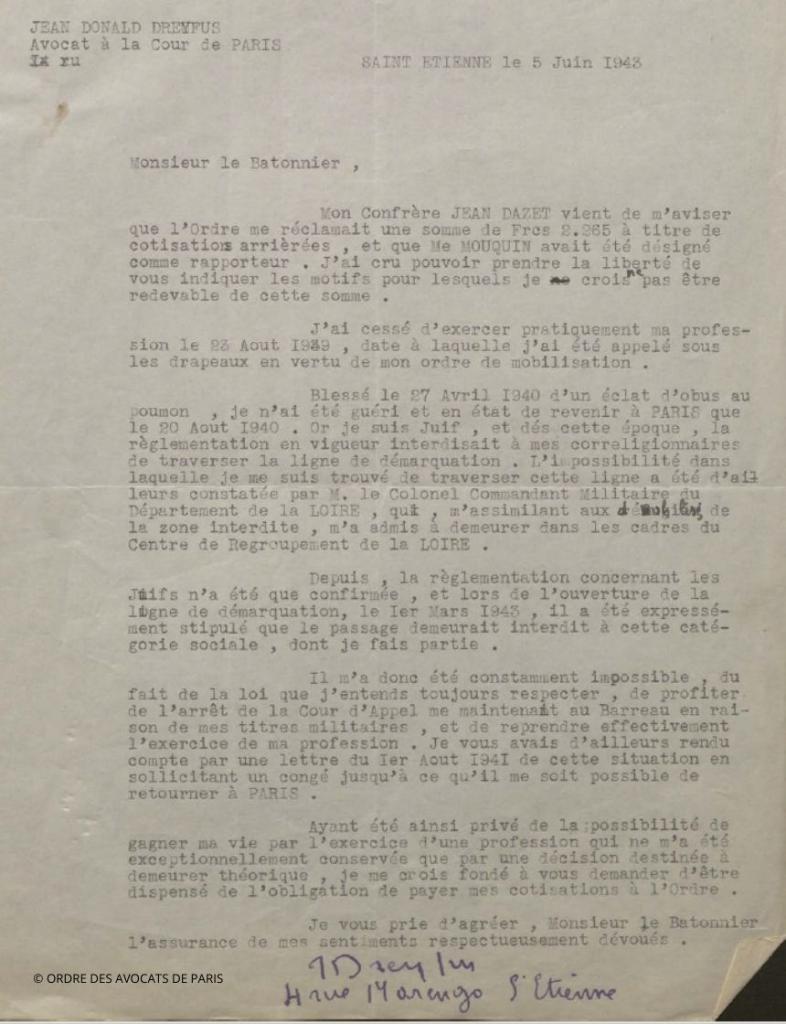

En 1943, l’Ordre demande à Jean Donald l’arriéré de ses cotisations, pour un montant de 2265 francs. Jean est surpris de cette réclamation, ce d’autant que le trésorier de l’Ordre lui affirme dans son courrier que son « dossier ne renfermait pas une lettre que je vous [bâtonnier] avais adressé le 1er août 1941 et par laquelle je sollicitais d’être mis en congé jusqu’à ce qu’il me soit possible de rentrer à Paris ». Il adresse donc au bâtonnier une copie de cette lettre, en complétant qu’il ne peut exercer sa profession « pour des motifs indépendant de ma volonté » en raison de la règlementation « interdisant à mes coreligionnaires de réintégrer leur domicile. Cette raison rajoute-t-il a d’ailleurs été constaté par le colonel commandant militaire du département de la Loire qui « m’assimilant aux démobilisés de la zone interdite, m’a admis à demeurer dans les cadres du centre de regroupement de la Loire ». Et ce malgré l’ouverture de la ligne de démarcation le 1er mars 1943, supprimant les laisser-passer entre les deux zones et facilitant légèrement les déplacements, sauf pour certaines catégories de personnes.

Son congé a été accordé et Jean Donald fut dispensé de payer ses cotisations.

A partir du 1er septembre 1943, Jean Donald rejoint la Résistance. Il est contacté par les Francs-tireurs et partisans français (F.T.P.F) de Chambéry pour exercer comme instructeur militaire. Les F.T.P.F sont créés par le Parti communiste français en 1942 et placés sous la direction du « Front national » ; ils regroupent des organisations para-militaires et sont partisans de l’action immédiate.

Jean Donald entraîne et prépare militairement des groupes de combats constitués par ces organisations. Il fournit de nombreux documents et d’importantes statistiques « qu’il savait être destinés à la Résistance » au responsable départemental clandestin NAP Emile Marchand. Le NAP, noyautage des administrations publique,s est créé par deux hommes de l’organisation de résistance « Combat », pour infiltrer les administrations de l’Etat français. Il se développe particulièrement en 1943 et 1944.

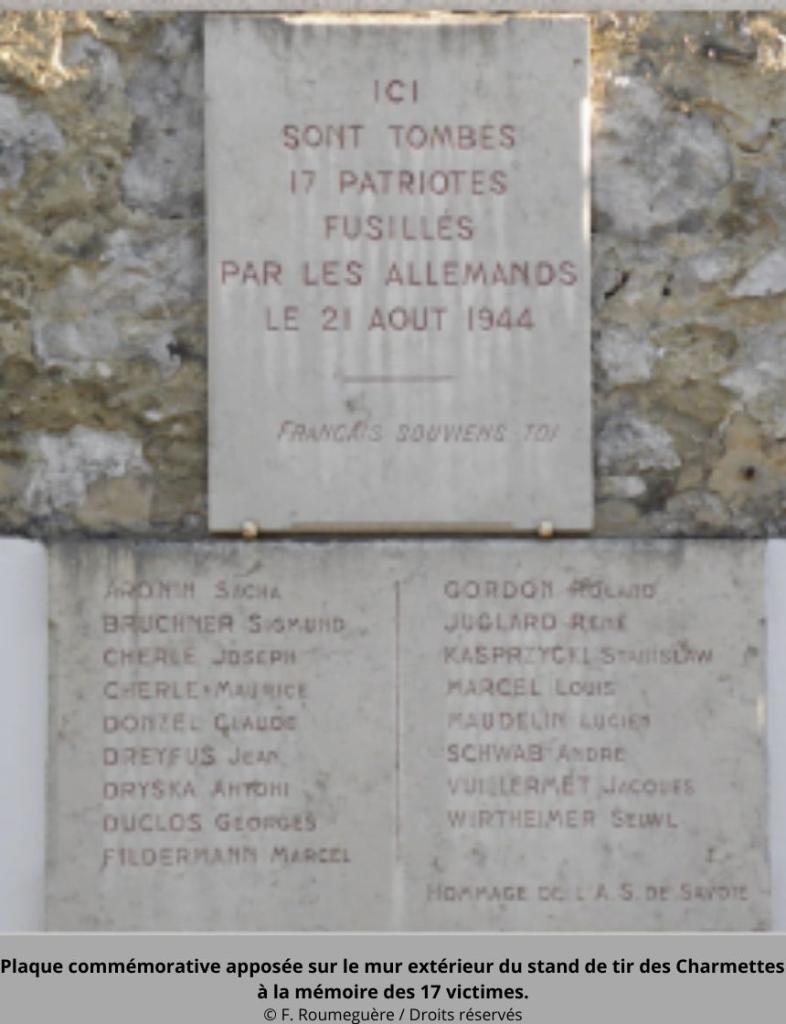

En 1944, il travaille au District principal au ravitaillement, à Chambéry sous le pseudonyme de Louis Delorme. Il rejoint le maquis de Savoie. Il est arrêté au mois de juillet 1944 par la Gestapo, pour appartenance à la Résistance et emprisonné à la caserne Curiale de Chambéry occupée par l’armée allemande. En août 1944, les alliés progressent, le débarquement en Provence est imminent. A la caserne, tous sont informés, les prisonniers comme les Allemands. Et ces derniers sont agités, ils préparent leur départ. Le 21 août, ils embarquent 18 prisonniers (12 juifs, un agent de l’Armée secrète, et 6 résistants) dans un camion bâché en direction de Challes-les-Eaux, avant d’opérer un demi-tour en direction des Charmettes, où se trouve un stand de tir, qu’ils avaient réquisitionné pour leurs entraînements. Leur désignation semble avoir été faite, au moins pour les non Juifs, par tirage au sort.

A 7 heures du matin, les balles fusent ; tous sont fusillés… sauf un, Charles Wirtheimer, médecin juif belge, sauvé par le corps de son père mort, qui témoignera de ce massacre. Puis les bourreaux repartent, ils avaient oublié les pelles pour enterrer les corps.

Le lendemain les cadavres, légèrement recouverts de sable, sont retrouvés par le commissaire de police de Chambéry. Le docteur Buisson, médecin légiste, procédera à l’autopsie des corps, photographiés avant leur mise en bière. Le corps de Jean Donald a été identifié par son chef de service François Cambet.

Jean Donald rêvait de revenir à Paris, chez lui, au Palais, exercer sa profession. Il est mort pour la France, victime de la barbarie nazie. Sa dernière demeure sera Chambéry, tombe 36, ligne 36.

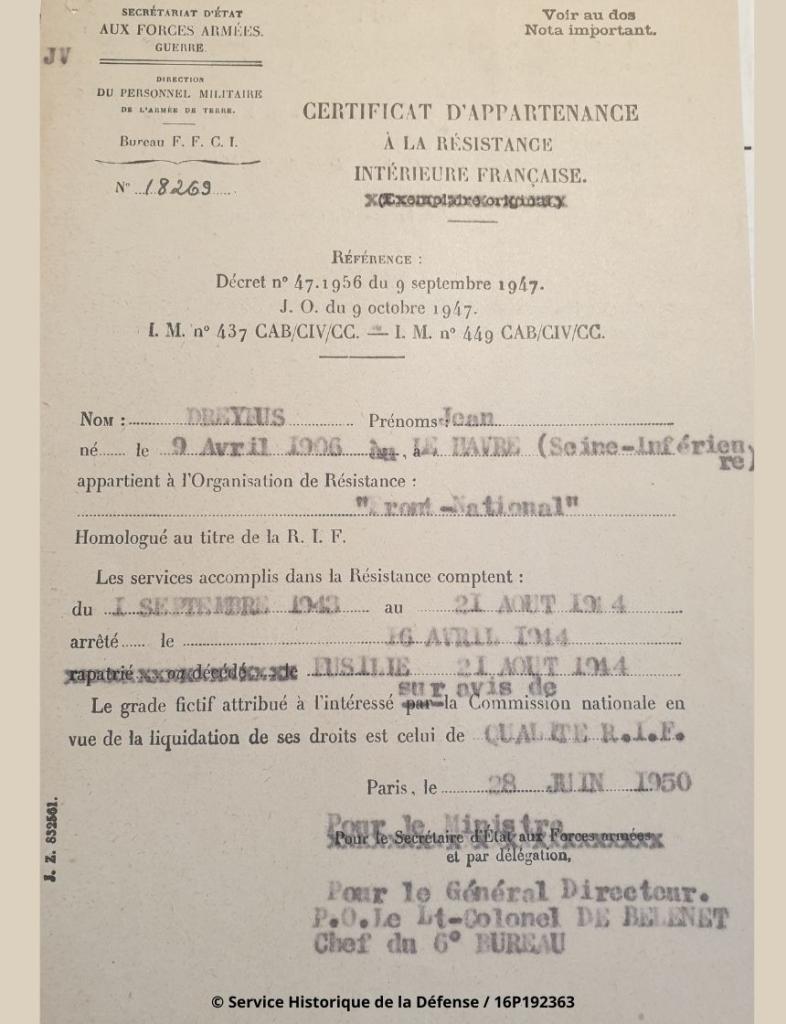

Il sera officiellement reconnu résistant, homologué R.I.F Résistance intérieure française et reconnu F.F.I. Ses états de services furent homologués au titre du Front national et des F.T.P.

En 1950, la médaille de bronze de la reconnaissance française à titre posthume, pour faits de Résistance, lui est attribuée.

Depuis l’après-guerre, une plaque commémorative orne le mur extérieur du stand de tir des Charmettes, à la mémoire des 17 patriotes fusillés par les Allemands.

Paulette poursuit alors sa route sans Jean Donald : « Monsieur le Bâtonnier, j’ai été rayée du tableau de l’Ordre des avocats pour motif racial. J’ai l’honneur de solliciter ma réinscription », 23 décembre 1944. Elle reviendra à Paris et exercera comme avocate jusque son décès en 1991.

Cindy Geraci.

Croix de guerre (ruban vert et noir) avec étoile d’argent (J.O. du 10 juillet 1941).

Médaille de la reconnaissance française à titre posthume, 1950.

Dossier administratif de Jean Donald Dreyfus.

Dossier administratif de Paulette Germaine Henriette Wolff-Dreyfus.

Archives Historiques de la Défense :

- Vincennes GR 16 P 192363.

- Caen : AC 21 P 172795

Dictionnaire biographique Le Maitron :

Dreyfus Jean Donald, notice de Jean-Pierre Ravery, Michel Aguettaz

Stand de tir des Charmettes, notice de Michel Aguettaz

Havrais en résistance : annuaire

Un été 1944 / Chambéry fusillés la veille de la Libération, article de Jacques Leleu, Le Dauphiné, 25 juillet 2014.

Généanet :

Arbre généalogique de Paulette Germaine Henriette Wolff par Raphael Eliaki

Arbre généalogique de Paulette Germaine Henriette Wolff par Jean Paul Bourlac

Musée de la Résistance en ligne :

"Le Noyautage des Administrations publiques (NAP)". D'après Laurent Douzou, in Dictionnaire historique de la Résistance, sous la direction de François Marcot, Robert Laffont, 2006 et le fonds du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, 72 AJ, déposé aux Archives Nationales