À l'occasion des 80 ans de la victoire du 8 mai 1945, le barreau de Paris a consacré le mardi 13 mai 2025 à une grande journée mémorielle, qui a commencé par une cérémonie solennelle du souvenir au Palais de Justice, où avocats, magistrats, greffiers, autorités civiles et militaires, et représentants du monde combattant se sont recueillis pour honorer les morts pour la France de la grande famille judiciaire.

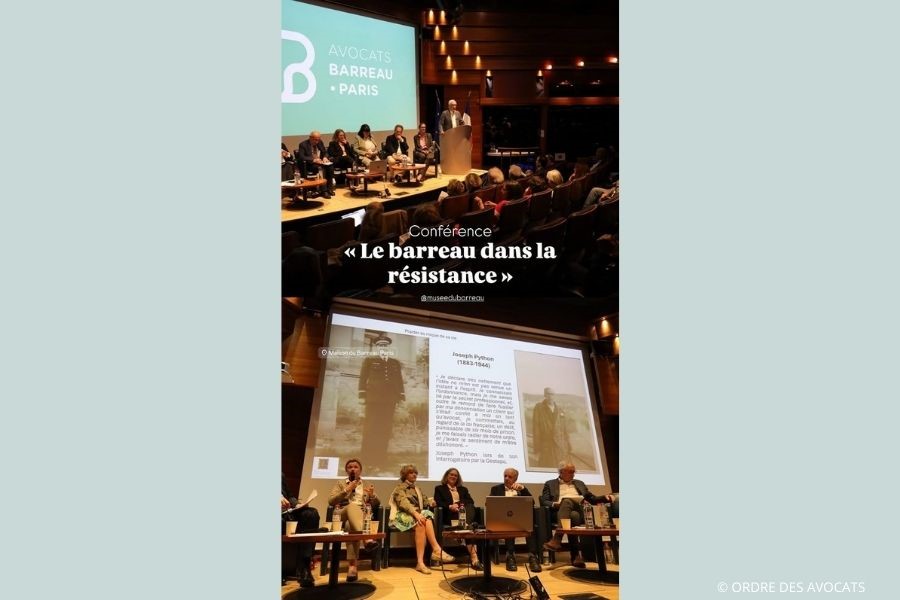

La journée fut également marquée par l'inauguration, à la Maison du Barreau, de l'exposition itinérante du musée du Barreau « Les avocats dans la Résistance », créée avec le soutien du Musée de l'Ordre de la Libération. Ensuite, l’auditorium de la Maison du Barreau a accueilli deux tables rondes dédiées aux avocats parisiens résistants. Ces rencontres ont permis de mettre en lumière l'engagement exemplaire de nombreux membres de notre profession durant cette période sombre.

Les pionniers de 1940-1942 : quand s'éveillaient les consciences

« Nous devons regarder l'histoire en face », rappelait le bâtonnier Pierre Hoffman en ouverture de ces tables rondes mémorielles, reprenant les mots de sa prédécesseuse Julie Couturier qui avait initié ce grand chantier historique. La première table ronde, modérée par l'historienne Bénédicte Vergez-Chaignon, a offert un éclairage précieux sur les premiers temps de la Résistance au sein du barreau parisien. Jean-Paul Lévy a d'abord présenté le contraste saisissant entre deux figures emblématiques : Jacques Charpentier, bâtonnier en 1938 qui s'accommoda du régime de Vichy, et Étienne Carpentier, son prédécesseur, qui refusa toute compromission et fonda dès janvier 1941 le groupe « France d'abord ». Ce dernier installa un véritable poste de commandement de la Résistance au sein du Palais même, dans lequel les membres de son réseau se reconnaissaient grâce à trois petites perles discrètement portées sur le revers de leur veste.

Marie-Alice Jourde, AMCO, a ensuite évoqué ce qui fut, selon l'historien Jean-Pierre Azéma, « le deuxième acte collectif de résistance » après les marins rejoignant Londres : le refus des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. Sur les 80 parlementaires qui s'opposèrent à cette dérive, 20 étaient avocats, dont 11 du barreau de Paris. Parmi eux, 7 s'illustrèrent par un engagement durable dans la Résistance, incarnant ce « refus lucide et précoce de l'effondrement démocratique ».

Les interventions suivantes ont mis en lumière des formes de résistance parfois méconnues. Géraldine Berger-Stenger, avocate, et Cindy Geraci, directrice du musée du Barreau, ont rappelé comment, dans les Stalag et les Offlag où se retrouvèrent près de 20% du barreau parisien après l'armistice franco-allemand de 1940, ces avocats captifs développèrent une résistance intellectuelle et culturelle remarquable. Michèle Brault, AMCO, a ensuite rendu hommage aux avocats juifs résistants, ces « fous de la République » qui, loin d'être des victimes passives, furent des acteurs déterminés de la lutte contre l'oppression.

Pour clore cette première session, Jean-Paul Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et vice-président de l'Association française pour l'histoire de la Justice (AFHJ), a évoqué ces magistrats qui, malgré les contraintes institutionnelles, choisirent la voie de l'honneur à travers des actes discrets mais décisifs, nuançant ainsi l'image d'une magistrature unanimement soumise à Vichy.

1943-1945 : l'intensification de l'engagement jusqu'à la Libération

La seconde table ronde, modérée par l'historien Denis Peschanski, s'est concentrée sur la période 1943-1945, marquée par une résistance plus structurée et plus offensive face à l'occupant.

Aline Hamel-Martinet, avocate, et Cindy Geraci ont ouvert cette session en rendant hommage aux « oubliées de l'Histoire » : ces femmes avocates qui, malgré leur nombre restreint au barreau à cette époque, ont joué un rôle crucial dans la Résistance à travers des activités de renseignement, la fabrication de faux papiers ou l'hébergement de clandestins.

L'intervention suivante de Michèle Brault a mis en lumière le courage extraordinaire des avocats ayant accepté de plaider devant les juridictions d'exception. Dans un contexte où défendre un résistant pouvait être considéré comme un acte de complicité, ces avocats ont risqué leur liberté et parfois leur vie pour maintenir un semblant de justice dans un système perverti.

Basile Ader, conservateur du musée du Barreau, a ensuite présenté ces résistants qui, par leur engagement pendant l'Occupation, ont forgé une légitimité morale qui les conduira plus tard aux plus hautes fonctions du barreau. Cette génération d'avocats résistants a profondément influencé l'évolution de la profession dans l'après-guerre, imprégnant le barreau des valeurs de dignité et d'indépendance pour lesquelles ils s'étaient battus.

Pour clore cette table ronde, Emmanuel Escard de Romanovsky, AMCO, président de l’association des combattants du Palais, a évoqué les avocats ayant choisi la lutte armée et rejoint les Forces Françaises Libres à Londres ou les Forces Françaises de l'Intérieur. Parmi eux, plusieurs furent honorés de la distinction de Compagnon de la Libération, témoignant de leur contribution exceptionnelle à la libération de la France.

La journée s'est achevée par une synthèse des deux historiens modérateurs Bénédicte Vergez-Chaignon et Denis Peschanski.

Ces tables rondes, fruit d'un travail historique rigoureux mené par le musée du Barreau et le collectif d’avocats rassemblés autour du projet « Mémoire 39-45 » ont ainsi permis de restituer un pan essentiel de notre histoire collective. Elles nous rappellent que si certains ont failli durant cette période sombre, nombreux sont ceux qui ont incarné les valeurs de justice et de liberté auxquelles notre profession reste profondément attachée. Comme l'a souligné le bâtonnier Pierre Hoffman, « si certains ont été oubliés, c'est à nous qu'il revient d'en préserver la mémoire ». Un devoir de mémoire qui, selon les mots de Basile Ader, « doit être porteur de paix pour le présent et d'espoir pour l'avenir ».

« Le procès de Manouchian », un hommage théâtral pour clore cette journée mémorielle

Cette journée d'hommage s'est prolongée en soirée par une représentation théâtrale du « Procès de Manouchian, dit de l'Affiche Rouge », œuvre écrite par Basile Ader. Cette pièce, présentée à l’auditorium de la Maison du Barreau, a reconstitué la parodie de justice infligée aux résistants des FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans - main-d'œuvre immigrée), les unités de la résistance intérieure française communiste, par l'occupant nazi. Les comédiens ont redonné vie aux 23 condamnés à mort, et permis au public de découvrir comment ces résistants étrangers ont transformé leur procès en un acte de résistance et en une déclaration d'amour à la France. Cette représentation théâtrale s’est ainsi inscrite dans le prolongement concret des témoignages historiques évoqués durant les tables rondes, et dans le devoir de mémoire que poursuit le barreau de Paris depuis plusieurs années déjà sur cette époque sombre et contrastée.

Retour en image sur cette journée...

Service Communication - Maxime Rouilly-Bailly-mai 2025.