Dans un premier temps, je voudrais remercier nos bâtonniers d’avoir répondu à la demande formulée, ici même, il y a deux ans par le Groupe 14.

En effet, il y a deux ans, je souhaitais, sans méconnaître l’existence dans les rangs du Barreau de Paris, de collaborateurs de grande envergure notamment Laval mais aussi malheureusement Vallat ou encore Cathala, que l’on mette en lumière les quelques 340 avocats du barreau de Paris qui à des degrés divers, ont participé à l’œuvre de Résistance.

Pour la plupart d’entre eux, vous ne connaissez même pas leur nom, a fortiori, leurs parcours.

En ce qui me concerne, je dois évoquer la mémoire des avocats élus soit de la République soit par leurs confrères.

- Les élus de la République

La IIIe République a compté parmi ces élus qu’ils soient députés ou sénateurs, nombre de nos confrères et pas seulement du barreau de Paris. N’était-ce pas, en son commencement, la République des avocats ?

Les élus de la République étaient nombreux, au barreau de Paris, au déclenchement de la guerre de 40 et durant l’occupation, pour un certain nombre d’entre eux également, la Résistance, qui ne portait pas encore ce nom, a commencé dès juin 40.

De Gaulle disait qu’après le départ des marins de l’île de Sein, le deuxième acte de résistance était d’avoir, le 10 juillet 1940, refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain.

- Sur le 10 juillet 40 à Vichy

Il nous semble aujourd’hui étonnant que l’ensemble des parlementaires n’ait pas voté contre les pleins pouvoirs à Pétain, c’est ignorer l’ambiance qui règne à Vichy en juillet 1940.

C’est surtout ignorer le traumatisme de la débâcle en 6 semaines de l’armée présumée être la plus forte du monde, c’est oublier que plus de 1 500 000 hommes sont fait prisonniers, qu’1/4 de la population était sur les routes de l’exode ou de l’exode à rebours, c’est oublier que les Allemands étaient à Moulins et que l’on disait que les groupes de Doriot étaient à Clermont-Ferrand.

Mais surtout c’est ignorer la terreur que faisait régner Laval, sous les ombrages du Parc des Sources de Vichy, promettant aux récalcitrants la prison le soir même.

Pourtant il y eut 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs et parmi eux une vingtaine d’avocats dont 11 du barreau de Paris : Pierre de Chambrun, Auguste Champetier de Ribes, Pierre Chaumié, André Isoré, Albert Le Bail, Louis Nogueres, Jean Odin, Joseph Paul Boncour, Marcel Plaisant, Paul Ramadier, René Renoult et Philippe Serre.

Faire le panégyrique de chacun d’entre eux en 15 minutes est impossible mais ce qui frappe c’est leur diversité, tous avocats mais pas tous du même bord.

On retiendra le parcours de ceux dont le refus s’est prolongé dans la Résistance.

- Pierre de Chambrun, Sénateur de la Lozère, l’oncle par alliance de la fille de Laval, descendant de Lafayette, dreyfusard, Républicain Modéré, catholique qui à 71 ans, avec son fils, Gilbert de Chambrun, soutiendra et animera les maquis de Lozère. De nationalité américaine, il aurait pu s’exiler, il ne l’a pas fait.

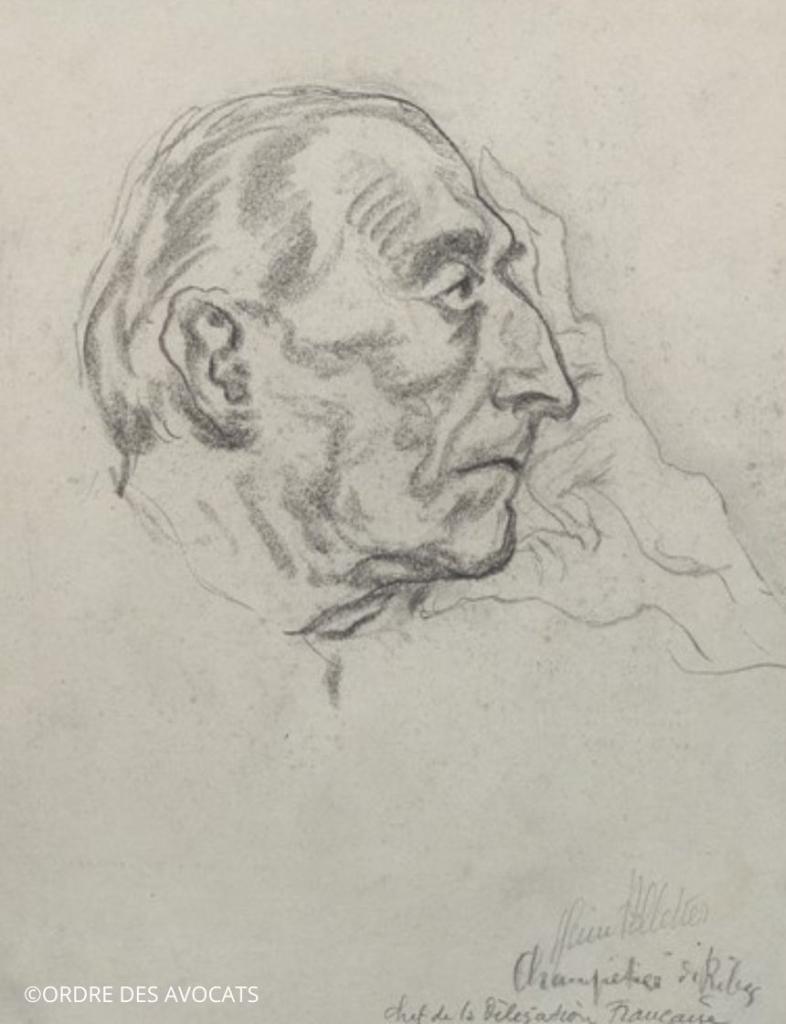

- Augustin Champetier de Ribes, sénateur des Basses Pyrénées, est issu du catholicisme social, il est un élu du Parti Démocrate Populaire. Ce premier chef de parti à reconnaître le général De Gaulle dirigera le groupe départemental de Combat dans sa région. Arrêté et interné, parce qu’il a eu le courage d’assister et de plaider pour Paul Reynaud lors du procès de Riom, il terminera sa carrière comme Procureur au procès de Nuremberg.

- Pierre Chaumié, sénateur de Haute-Garonne, modéré de Centre-Gauche, entrera en résistance en 1941 et deviendra, jusqu’en 1944, Préfet des Mouvements Unis de la résistance (MUR) pour le Lot-et-Garonne.

- Louis Noguères, député des Pyrénées Orientales, SFIO, avocat de la CGT, comme en son temps Laval, a apporté très tôt sa contribution aux journaux clandestins Le Populaire, Libération et Vaincre. A l’automne 43, il prend le maquis en Aveyron. Après la libération il sera Président de la Haute Cour des procès de l’épuration des fonctionnaires et des ministres.

- Marcel Plaisant, sénateur du Cher, issu de la Gauche Démocratique. En 1943, il participe à la création du Groupe Parlementaire de la Résistance. Arrêté en juin 44 par la Gestapo, durement torturé, il ne devra son salut qu’à l’arrivée des alliés.

- Paul Ramadier, député de l’Aveyron, Union Socialiste Républicaine, dans la résistance, ce Monsieur à la mise sévère portera le nom de « Violette ». Il entrera en résistance au côté d’ Henri Nogueres et de Gilbert de Chambrun. Mais il est également remarquable parce qu’il est le seul avocat du barreau de Paris à avoir été reconnu Juste parmi les Nations pour avoir hébergé et caché chez lui de 1942 à 1944, le professeur de droit Henri Lévy Brulh, sa femme, sa fille, sa belle-mère et en plus le député Salomon Grumbach.

- Philippe Serre, auvergnat, mais député de Meurthe-et-Moselle, Indépendant de Gauche, aussi fervent catholique que fervent démocrate, anti munichois, ce proche de De Gaulle dès avant-guerre avec lequel il partage les théories sur la modernisation de l’armée de métiers, s’engage très rapidement dans le mouvement Résistance tout en continuant à assumer pleinement ses fonctions d’avocat puisqu’il sera un visiteur assidu, en prison, de Jean Zay. La légende dit qu’au soir du 10 juillet, il aurait crié : « Vive la République quand même ! » S’il ne l’a pas dit, on est sûr qu’il l’a pensé.

On peut se poser la question de savoir ce qui différencient ces 11 avocats des parlementaires avocats qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Car il faut savoir que parmi les avocats qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, certains, quelques mois plus tard entreront en résistance comme le député René Delzangles qui terminera la guerre avec la Médaille de la Résistance. De même avoir voté les pleins pouvoirs ne servira pas de protection, il en est pour preuve le sénateur Pierre Masse dont nous savons tous qu’il a été assassiné à Auschwitz avec son frère.

Quel est donc le point commun ? Le courage sans nul doute mais probablement pas encore la Résistance comme nous la concevons mais certainement une compréhension de ce moment, une faculté d’analyse mais surtout l’intuition que ce vote était probablement la fin de la démocratie. Ainsi, ces 11 avocats venus de milieux sociaux et politiques différents se rejoignent dans un refus d’un régime dont René Cassin dira qu’il était un régime monarchique, césarien, autoritaire et antidémocratique.

- Sur le Massilia, le 21 juin 1940

Est-ce parce que l’aventure s’est mal terminée que De Gaulle n’a pas pris en considération la démarche d’un certain nombre de parlementaires qui, souhaitant continuer à se battre et refusant l’idée même d’armistice ont embarqué sur le Massilia afin de poursuivre le combat à partir des colonies africaines.

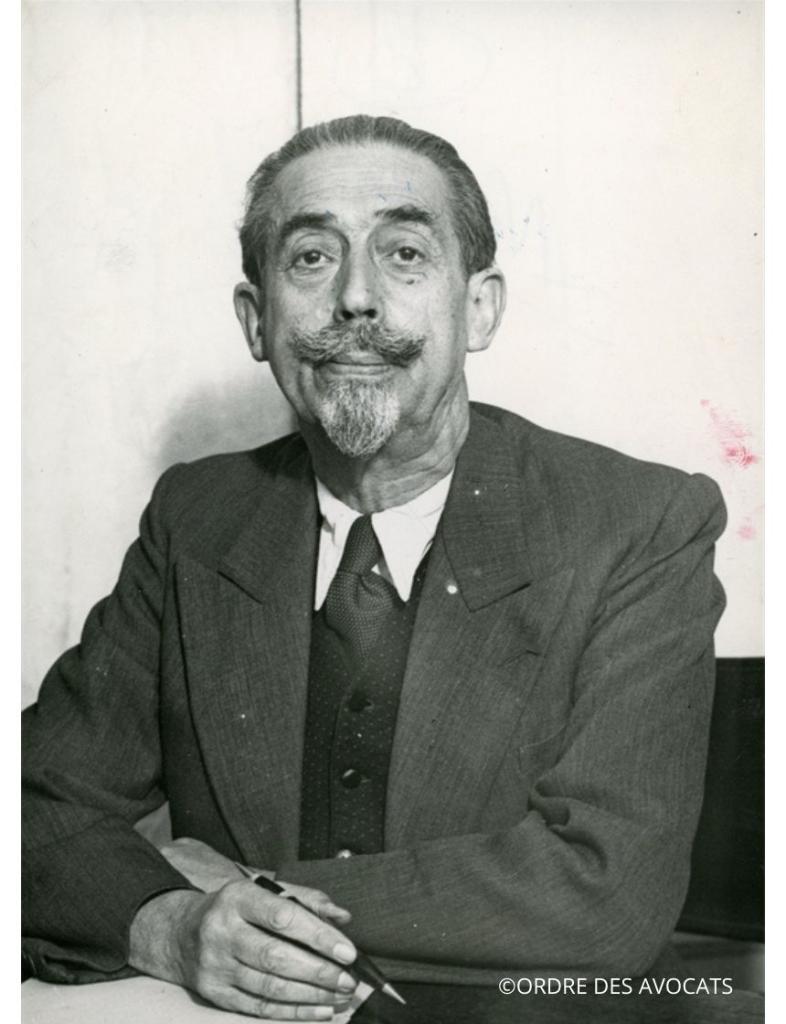

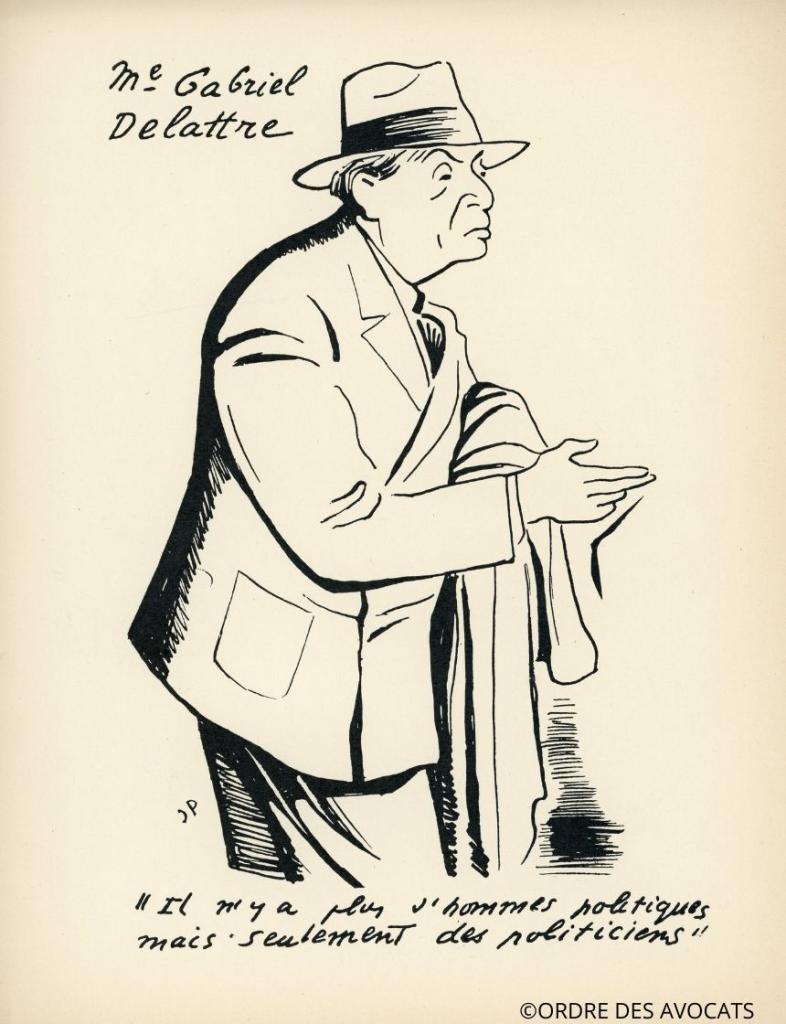

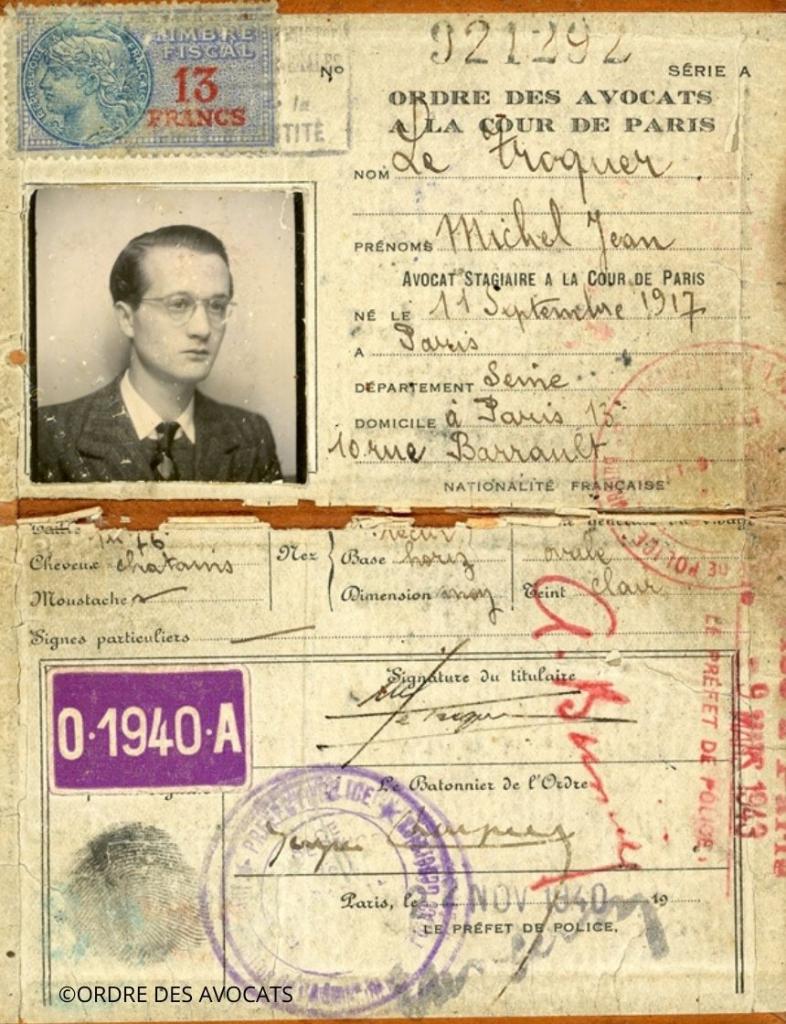

Sur ce bateau, 6 avocats du barreau de Paris, César Campinchi, Gabriel Delattre, Joseph Denais, Robert Lazurick, André Le Troquer et Michel Tony-Revillon.

Si la personnalité du député Robert Lazurick est intéressante dans la mesure où, cet ancien secrétaire de Laval, prédira à ce dernier, en juin 40, une fin déshonorante. Le plus emblématique est sans conteste André Le Troquer député socialiste de Paris, le 11 novembre 1940, tout seul il ira déposer une gerbe au pied de la statue de Clémenceau. Puis en 1941, il participera à la reconstitution clandestine du parti socialiste. Il mènera sa résistance également dans son exercice professionnel puisqu’il sera l’un des défenseurs de Léon Blum au procès de Riom. Après avoir délivré une plaidoirie aussi percutante que remarquable, il sera placé sous surveillance. En 1943, il gagnera Alger et son gouvernement provisoire. Il descendra les Champs-Élysées, le 25 août 1944, aux côtés de De Gaulle.

Quel est le point commun de tous ces hommes, sans conteste également le refus mais surtout la volonté immédiate et irrépressible de poursuivre le combat.

Ces confrères, à l’instar de ceux qui allaient rejoindre De Gaulle à Londres, avaient la prémonition mais également la conviction que la guerre non seulement n’était pas finie mais que, la France, notamment grâce à son empire pouvait prendre sa revanche.

Ce refus est donc fondé, certes sur un amour de la patrie, mais aussi sur la même analyse politique que celle que fera De Gaulle notamment dans ses discours des 18 et 22 juin 1940.

- À Londres, le 22 juin 1940

Il faut savoir que le premier parlementaire français qui a rejoint De Gaulle à Londres est un de nos confrères Pierre Olivier Lapie, député de Meurthe et Moselle, dont le nom aujourd’hui, au sein de notre barreau, a sombré dans l’oubli.

Ayant participé à l’expédition norvégienne de Narvik en tant que volontaire dans la Légion Etrangère, lorsqu’il est rapatrié à Londres, Pierre Olivier Lapie décidera, le 22 juin 1940, d’y rester et de rejoindre le général De Gaulle.

Le parcours de ce confrère oublié est pourtant extrêmement intéressant puisque dans un premier temps, aux côtés de René Cassin, en juillet et août 1940, il mettra au service de la France Libre ses compétences juridiques en droit international pour négocier un traité avec les Anglais aux termes duquel, le 7 août 1940, ces derniers mettront au point le financement de la France Libre mais surtout ce traité contribuera à la construction de la légitimité internationale de la France Libre et fondera la construction d’une légitimité politique de la Résistance.

À la fin de l’année 1940, il rejoindra le Tchad où il sera nommé par De Gaulle, Gouverneur Civil sous les ordres de Félix Éboué. Puis, en 1942, à nouveau engagé volontaire, il prendra part aux campagnes de Libye et de Tunisie au sein de la 13e demi-brigade de la Légion Etrangère. En janvier 1943, il est envoyé en mission à Londres pour essayer d’aplanir le conflit entre le maréchal Montgomery et le général de Larminat. En octobre 1943, De Gaulle le désignera pour siéger au sein de l’Assemblée Consultative à Alger.

On dira de lui qu’il fut tour à tour juriste, soldat, diplomate, mais surtout on aurait dû dire de lui qu’il avait refusé l’occupation et ce faisant laisser derrière lui tout ce qu’il avait bâti en 15 ans, son cabinet, son parti et sa famille.

La résistance des avocats du barreau de Paris s’est aussi inscrite parmi ces élus.

- Les élus des avocats

En mai 1940, le conseil de l’ordre est composé de 23 membres, grossièrement on peut indiquer que parmi eux nous aurons 5 soutiens avérés de Vichy dont Xavier Vallat, Étienne Cathala et le bâtonnier Payen.

Le Conseil comptera ce que l’on pourrait appeler malheureusement 6 indifférents et 12 résistants soit la moitié du Conseil. Avant que d’évoquer le plus emblématique, il est important de rappeler que, durant l’Occupation, le Palais n’était pas un sanctuaire.

Dès leur arrivée à Paris, les Allemands sont entrés dans le palais et sont allés à l’Ordre pour se faire communiquer un ou deux dossiers mais fort heureusement au moment de l’exode, il avait été décidé de déménager les archives de l’Ordre et plus particulièrement les dossiers personnels des avocats.

Ce n’était pas un sanctuaire parce que les Allemands étaient présents physiquement dans le Palais jusqu’en août 1944, demandant des renseignements sur les avocats, surveillant les audiences, écoutant les plaidoiries.

Probablement conscients que ce lieu de rencontre des avocats pouvait être aussi un lieu d’opposition, ils avaient imaginé et même mis en œuvre des dispositions légales visant à remplacer d’office, par une personne de leur choix, un Bâtonnier que l’on jugerait défaillant.

C’est donc dans cette ambiance que va se rassembler, autour de figures emblématiques, des groupes d’avocats qui vont peu à peu entrer en résistance.

Mais, en 1941, il est une résistance qui va naître au sein du Palais notamment Communiste à travers le Mouvement du Front National des Juristes le FNJ. Bien que Joé Nordmann en soit une figure étincelante, à la tête de ce mouvement il y avait un membre du conseil de l’Ordre Pierre de Chauveron.

Proche de la soixantaine, ce fils, petit-fils et arrière-petit-fils d’avocats est issu de la vieille aristocratie limousine. S’il fut tour à tour le collaborateur de Raymond Poincaré puis d’Alexandre Millerand, il fut aussi le secrétaire ou plutôt d’ailleurs la plume de Maurice Barrès donc à la droite affirmée et nationaliste de l’échiquier politique de la IIIe République.

Ce faisant il est un exemple type de ce que l’historien Simon Epstein appelle le Paradoxe Français à savoir que l’on trouve des représentants de l’extrême droite voire antisémite dans la résistance et des représentants de la gauche, dreyfusards, dans la collaboration.

Politiquement, socialement, tout sépare Joé Nordmann, représentant du PCF, de Pierre de Chauveron, pour autant ils s’allieront pour faire vivre ce réseau qui se livrera un véritable travail de recrutement au sein du Palais voire dans d’autres professions judiciaires comme les avoués et greffiers.

De même, de concert, Pierre de Chauveron et Joé Nordmann animeront la coordination des actions des avocats et des magistrats, mais également la coordination des actions au soutien des avocats emprisonnés.

Ils présideront à la création d’un journal clandestin propre aux avocats à savoir le Palais Libre qui publiera des articles contre les lois rétroactives, les tribunaux organes du pouvoir etc.

Mais en plus, Pierre de Chauveron sera extrêmement vigilant sur la préservation de l’indépendance de l’Ordre.

Si le refus de prêter serment au Maréchal Pétain en est un exemple, il est des actions peut-être plus importantes comme le refus de communiquer les dossiers personnels des avocats dans lesquels figuraient des informations hautement importantes comme les adresses des avocats juifs.

Mais comme tous les membres du conseil de l’Ordre ne souhaitaient pas œuvrer sous l’œil de certains représentants du PCF, le FNJ s’est fondu dans un autre mouvement à savoir le Comité National Judiciaire.

C’est plutôt ce comité que d’autres membres du conseil de l’ordre ont rejoint comme Maurice Demolliens qui était le secrétaire du Conseil.

Secrétaire de la conférence avec Pierre Cot, plus jeune élu du Conseil, il entrera en résistance dès 1941 dans le réseau la France d’Abord au côté du bâtonnier Carpentier.

Puis, il fera également parti du Comité National Judiciaire

Quel est le point commun de ces élus de l’Ordre c’est d’abord le refus de toute ingérence des Allemands et de Vichy dans l’organisation ordinale puis c’est le refus de l’allemand dans le Palais, c’est le refus des lois iniques et des tribunaux d’exception.

En fait, ce qui relie les avocats parlementaires ou les élus du Conseil de l’Ordre, d’où qu’ils viennent et quelle que soient leur opinion, lorsqu’ils sont rentrés en Résistance c’est certainement parce qu’ils avaient du courage, c’est certainement également par amour de la Patrie mais il me semble que c’est surtout parce qu’ils ont refusé.

Rien ne résume mieux le point commun de tous ces hommes que la phrase prononcée par le Général Leclerc, en arrivant à Paris, en août 1944 :

« la France de De Gaulle qui a refusé de cesser le combat retrouve la France de l’intérieur qui a refusé de courber le front »

Il est donc important que notre Barreau garde le souvenir de ceux d’entre nous qui ont eu le courage de ne pas courber le front.

Marie-Alice Jourde, AMCO.

13 mai 2025.

Dossiers administratifs.