1 845 000 prisonniers de guerre français ont été capturés par les armées allemandes après l’armistice de 1940. Plus de 150 avocats parisiens (plus de 23% du barreau – sur 2500, environ un quart du barreau) furent prisonniers en 1940.

Ils étaient retenus dans des camps installés principalement en France dans la zone occupée et en Pologne, appelés « Fronstalags », avant d’être envoyés en train dans les camps en Allemagne (Oflags ou Stalags – sous-officiers / simples soldats). Les prisonniers étaient affectés à des tâches de travail dans les charbonnages, l’agriculture, les forêts et le bâtiment, voire dans les usines d’armement.

Officiers et sous-officiers ne sont pas soumis au travail dans les oflags d’après la convention de Genève de 1929. Sont concernés beaucoup d’intellectuels, de politiques et d’universitaires. Leurs conditions n’étaient pas meilleures, Ils vivaient dans un univers clos, sans sortie. Ennui et oisiveté étaient monnaie courante. D’où le développement des activités de toutes sortes.

Côté gouvernement de Vichy, le ministre en charge des prisonniers de guerre est Georges Scapini. Ancien combattant et mutilé de la 1ere guerre mondiale, Georges Scapini exerce comme avocat au barreau de Paris de 1921 à 1936. Nous avons, d’après de nombreuses mentions dans les dossiers, que les familles des avocats prisonniers et des membres du Conseil de l’Ordre l’ont sollicité pour demander la libération de leurs confrères.

De son côté, durant la période le conseil de l’Ordre se préoccupe des avocats prisonniers de guerre :

- il entreprend dès août 1940 des démarches auprès de la Kommandatur par l'intermédiaire du procureur général afin d'obtenir leur libération, multiplie les contacts avec Georges Scapini ou avec d’autres confrères ayant des responsabilités (tel Léon Bérard pour Odette Engelmann emprisonnée en Italie).

- il s’occupe également de la possibilité d’envoi de colis dès septembre 1940, mesures qui se concrétisent le 1er octobre 1940 : les avocats prisonniers vont recevoir chaque mois chacun deux paquets de 5 kgs. Ces paquets seront envoyés de Lyon par une association : « les amitiés africaines ». Ils organisent aussi à cet effet des souscriptions, acceptent des dons d’avocats…

- lors des lois scélérates, il maintient les confrères au tableau, ainsi que les épouses de prisonniers (3 avocates, Mme Boudouelle, Mme Zolman Guillard, Mme Bernheim).

En 1945 sera également créée une caisse de solidarité en faveur des déportés et prisonniers de guerre.

Un prisonnier pouvait être libéré, et ce pour de multiples motifs.

- Maladie : article 68 de la convention de Genève. Les belligérants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans égard au grade ni au nombre, après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés. 28 avocats bénéficieront de cette mesure (dont René Bondoux). Félix Aulois (avocat et député) est le premier prisonnier de guerre libéré. En septembre 1939, il demanda à servir dans une unité de combat, et c'est à la tête d'une compagnie du 49° bataillon de chars lourds qu'en mai 1940, lors de la bataille des Ardennes, il fut grièvement blessé par un obus allemand. Fait prisonnier il fut amputé du bras droit dans des conditions atroces par des chirurgiens allemands. Rapatrié comme combattant des deux guerres et grand blessé. Résistant, il fut arrêté par les occupants et déporté à Neuengamme d'où il fut délivré en 1945. Georges Lagrille est prisonnier au stalag IIIB (Allemagne, frontière polonaise) durant 3 ans ; réfractaire à tout travail pour l’ennemi, il entame plusieurs grèves de la faim. Il n’était pas encore avocat et entreprend des études de droit lors de son retour à Paris.

- Ancien combattant de la première guerre mondiale. Cette libération avait été subordonnée à une sollicitation adressée par Georges Scapini, Ambassadeur de France, Chef des Services Diplomatiques des Prisonniers de Guerre, aux autorités allemandes. 13 avocats sont concernés. Par exemple, Pierre Gilles, avocat depuis 1926, mobilisé en 1939 affecté au centre mobilisateur de Fontainebleau et versé dans la justice militaire comme capitaine défenseur. Il est prisonnier à l’Oflag XVIII A (Moravie Autrichienne). Sa femme entreprend en 1941 des démarches auprès du bâtonnier et de Scapini. Georges Cantenot, ancien combattant de 1914-1918 où il fut blessé et décoré est père de 4 enfants quand il est mobilisé en qualité de juge d’instruction au tribunal militaire de la 7e région. Prisonnier en 1940, il est libéré en 1941 et revient au Palais. En septembre 1944 il sera mobilisé comme substitut au premier tribunal militaire permanent de Paris jusqu’en mai 1945.

- Relève : dispositif mis en place en 1942 par Vichy pour répondre aux besoins de main d’œuvres exigés par les Allemands en échange de la libération de prisonniers de guerre français. 50000 prisonniers libérés contre 150 000 ouvriers spécialisés soit trois ouvriers volontaires contre un prisonnier de guerre. Un avocat Jean Branchu, malade, relève de ce dispositif. Il revient en France en 1943 et reprend sa profession. Il était au Stalag XVIII A (Wolfsberg, Autriche).

- Père de 4 enfants. 3 avocats ont été recensés dont Henri Rambaud, Pierre Véron.

- Personnel administratif : Henry Tinland, prisonnier à l’Oflag IV D est libéré comme administratif des Ponts et chaussées.

- Libération des internés suisses : le 18 novembre 1940, l’ambassadeur Scapini, ministre vichyssois des prisonniers, négocie avec Berlin le retour des troupes françaises internées en Suisse. Jean Paul Palewski, Paul Deutsch et Jean René Beroard retrouvent la liberté.

- Libération des alsaciens, dès l’armistice de 1940. Theo Koeppe revient au barreau.

- Suppression des camps : Maurice Gesta et Jean Dupuy (Stalag 124 à Troyes) sont libérés. Maurice Gesta, inscrit au tableau en 1934, collaborateur d’Antoine Hajje, est un sous-officier lors de la déclaration de guerre. Prisonnier, il est interné en France, dans le bâtiment A6 au camp d’Auvours, près du Mans. Il est libéré en 1941.

En novembre 1944, 112 confrères sont encore en captivité et 3 avocats prisonniers se sont vus attribués la mention « Mort pour la France » et figurent sur le Monument aux morts du Palais de Justice : René Couvrat-Desvergnes, Pierre Jarrigeon et Michel Lebaigue.

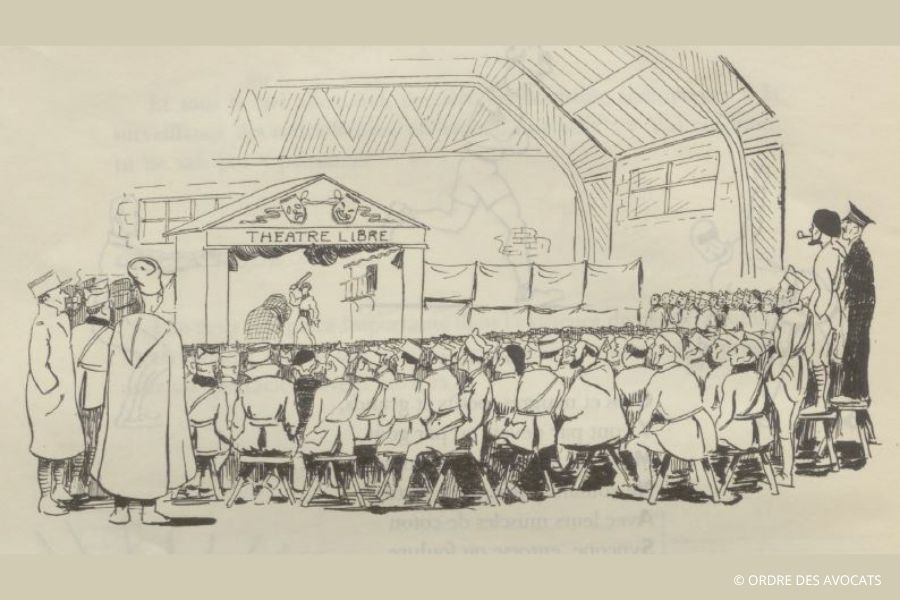

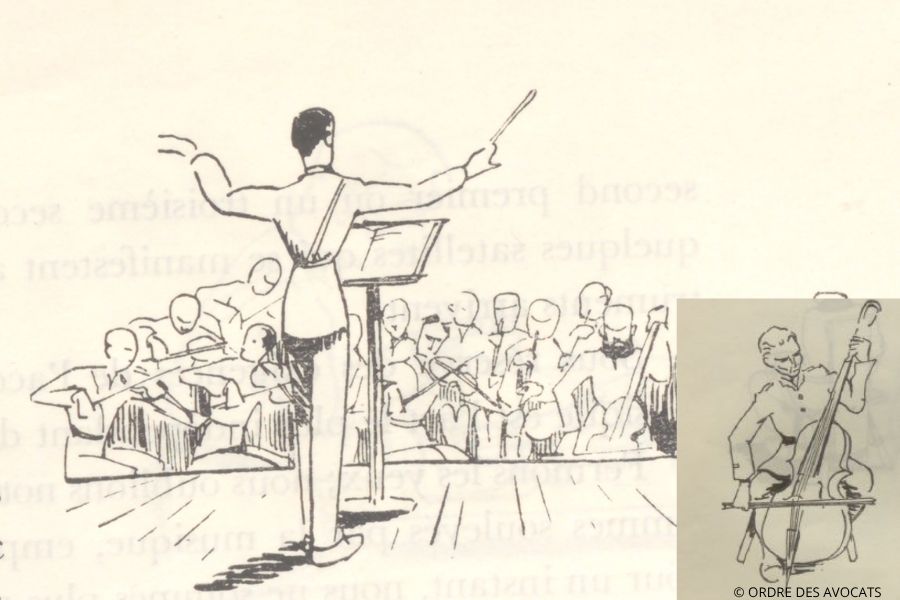

Si les conditions de vie dans les camps de prisonniers étaient difficiles, elles étaient régies par la convention de Genève de 1929. De fait, les prisonniers avaient des droits, certes restreints mais ils en avaient : ils pouvaient se laver, faire du sport, étudier, prier, lire, notamment la presse (autorisé par les autorités allemandes en 1941) et recevoir des colis et des nouvelles de leurs familles. Plusieurs ont créé des orchestres, des troupes de théâtre, des programmes de conférences, des universités de droit, des cours de dessins, poursuivi leur métier en défendant leurs camarades et organisé en interne des réseaux de résistance. Parmi les avocats libérés, un avocat qui témoigne de ce qu’il a vécu durant sa captivité à travers la publication d’un ouvrage de dessins.

Louis Morel-Fatio (1904-1988) est inscrit au tableau en 1932, secrétaire de la conférence. Il est en 1939 mobilisé comme lieutenant dans l’aéronautique. Il est fait prisonnier en 1940 à l’Oflag VI A à Soest. Libéré, il écrit et publie un ouvrage illustré sur la vie d’un prisonnier, publié en 1943.

Il illustre parfaitement la vie d’un camp et les activités mises en place pour occuper l’esprit.

Les pièces de théâtre, comme les conférences, ainsi que toutes les formes d’activités culturelles, sportives ou religieuses permettaient certes de lutter contre l’ennui et l’oisiveté mais aussi de contrer le climat propagandiste et d’émettre des protestations à demi-mot, sous couvert d’humour et de dérision.

Quelques exemples de lutte et de résistance d’avocats parisiens dans les Oflags et les Stalags.

Conférences, théâtre.

René Couvrat-Desvergnes (1912-1943).

Il est mobilisé le 28 août 1939, fait prisonnier le 26 juin 1940 à la garnison de Strasbourg.

Avec d’autres prisonniers, il constitue une chorale, puis un orchestre et une troupe théâtrale. Il établit également un cycle de conférences instructives, dont il donne la première sur Les Tragédies de Racine.

Il est transféré au Stalag XII B, en Poméranie, près du village d’Hammerstein, affecté à un commando chargé de terrassement sur l’ancienne ligne Siegfried. Il est ensuite orienté vers le Stalag XII A.

Malgré le travail exténuant de la journée, il organise un foyer spirituel pour pallier l’absence totale de vie religieuse, il ressuscite un orchestre, une troupe de théâtre et un programme de conférences.

Il apprend l’allemand, ce qui lui permet de défendre les intérêts de ses camarades.

Il tente de s’évader le 14 juin 1943 mais se fait repérer et tuer par les Allemands.

Gaston Guillard et Henri Rambaud sont prisonniers à l’Oflag XVII A. Ils composent tous les deux une comédie Béatrice ou la folle épreuve (1942) couronné à leur retour par l’Académie française.

Sport.

René Bondoux, escrimeur, champion olympique, futur bâtonnier, mobilisé en 1939 comme officier de cavalerie. Il se bat jusqu’à Dunkerque en 1940 et est fait prisonnier et envoyé à l’Oflag IV-D en Silésie.

Il créé dans son Oflag de Silésie une salle d’armes. Les Allemands lui ont fait confiance et son parcours de champion olympique n’y était pas pour rien.

Pour les masques, il bricole des passoires avec des ceintures.

Et pour les gants ce sont des gants de tankistes allemands sauvés de la déchetterie.

Il réussit à se faire envoyer une demi-douzaine d’épées, fleurets et sabres.

Il enseigne l’escrime à ses camarades.

Il est libéré le 14 octobre 1941, après 15 mois de détention, pour raisons médicales.

Actes de résistance / Evasion.

« La liberté à tout prix ». 13 avocats parisiens ont été recensés en l’état actuel des recherches comme s’étant évadés des camps de prisonniers. La majorité a ensuite rejoint la Résistance.

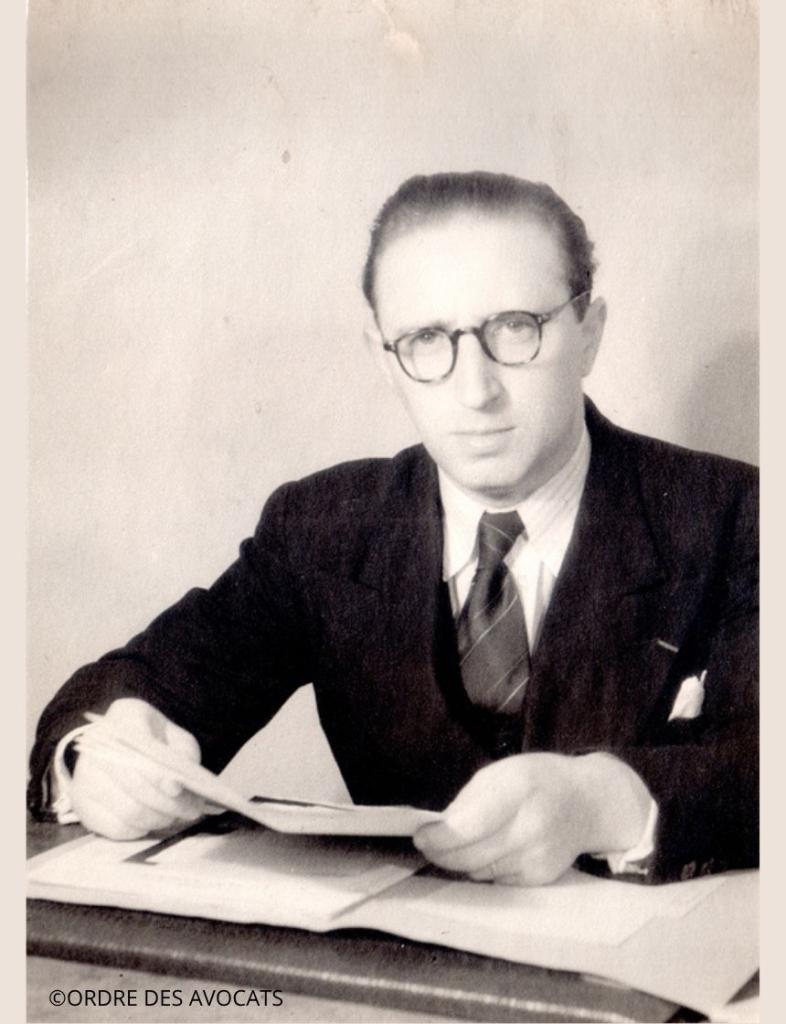

Roger Degrâces (1912- 1986).

Mobilisé en 1939, il s'est retrouvé au camp de Barcarès (P.O.) pour encadrer les Volontaires Etrangers et donc affecté Légion Etrangère ; il s'est battu en juin 40 sur la Somme avec son 22° RMVE. Prisonnier de guerre, il est envoyé à la frontière austro-hongroise.

Il manifeste sa résistance en sabotant ses travaux, réussit à s’évader en 1941 en fabriquant des faux-papiers. Il s’inscrit alors au barreau en novembre.

Il poursuit ses activités de résistant et de faussaire et accomplit nombreuses missions de liaison entre Paris et la zone sud pour accompagner de nombreux agents, et des résistants traqués par le Gestapo ; il assiste également le chef régional sur les terrains de parachutages près de Troyes et s’illustre le 7 juillet 1944 lors de l’attaque du PC de la rue du Cirque en pénétrant dans l’immeuble investi par la milice et en sauvant les archives radio du chef d’opération.

Roland Sabatier prête serment en 1936 ; lieutenant d'infanterie, il est en mai 40 chargé de la défense d'un point d'appui et capturé par les Allemands qui lui laisse son révolver ; il est le seul officier français armé qui cheminera dans cette longue colonne qui s'étire vers les camps de prisonniers ; il s'évade en fabriquant avec 4 camarades des uniformes allemands dans de vieilles capotes teintes.

En 1941, il revient en France en traversant l’Allemagne, la Hollande, la Belgique, et la zone occupée en France. La qualité d'évadé lui interdira de reprendre sa profession. Il réintègre le barreau après la Libération.

Henry Marc, stagiaire au cabinet Pitard, meilleur ami de Michel Rolnikas est mobilisé le 27 août 1939 à Strasbourg. Il est fait prisonnier par une colonne blindée allemande le 27 mai 1940. Après trois tentatives d’évasion de différents camps, il réussit le 15 janvier à revenir en France. Il rejoindra les Forces françaises de l’Intérieur, en intégrant le réseau Quand même.

Avocat pour ses camarades et résistant.

Avocat un jour, avocat toujours. Les avocats prisonniers utilisent leur profession pour défendre leurs camarades et se défendre eux-mêmes.

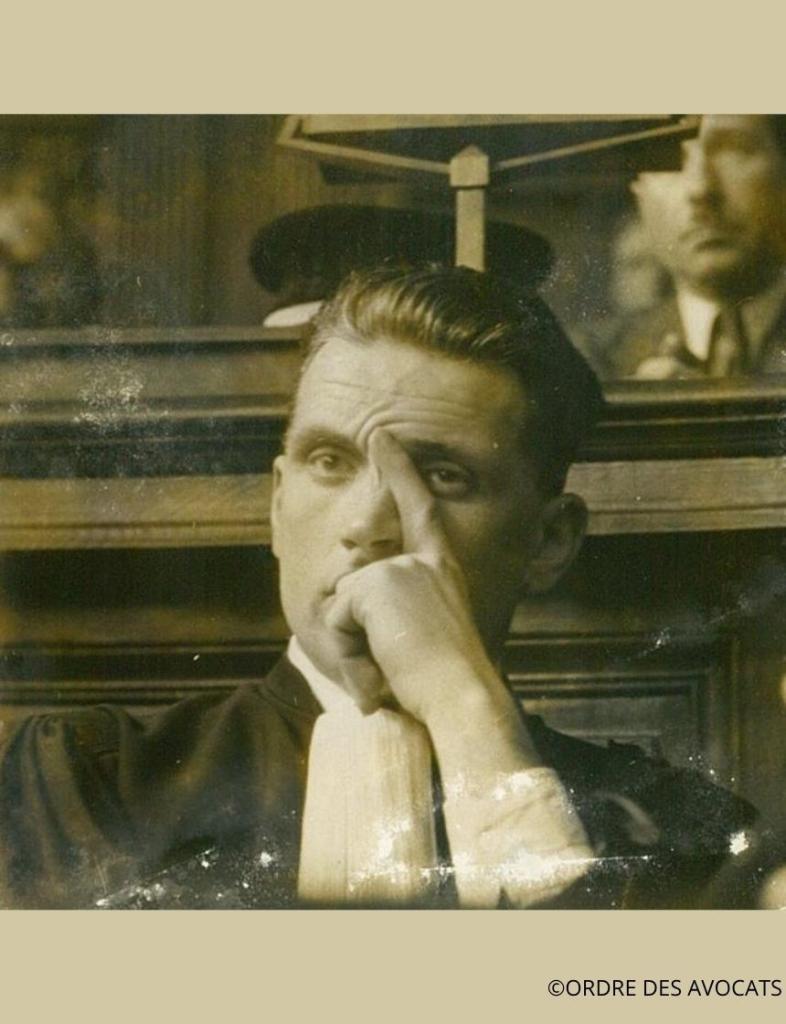

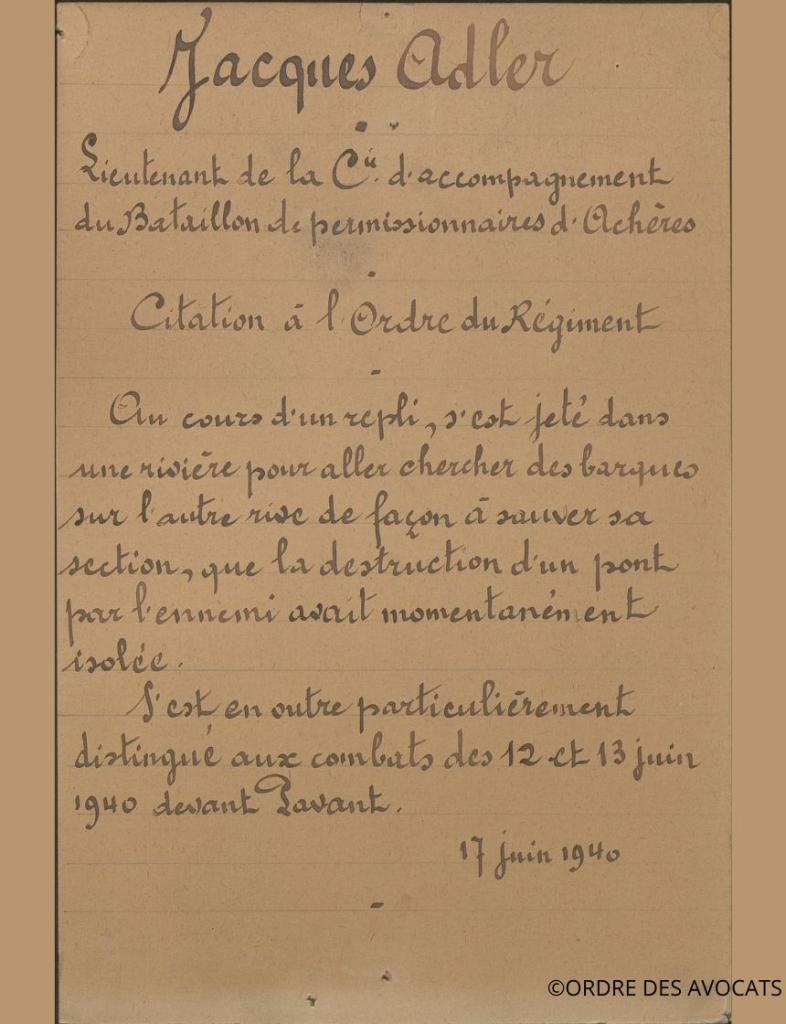

Jacques Adler : capitaine de réserve dans l’infanterie coloniale, il est fait prisonnier de guerre le 17 juin 1940 à Gondreville (Loiret) et transféré en Allemagne à l’Oflag VIII F, puis à l’Oflag 10 (Hohensalzo Montwy).

Dès sa constitution en 1942, il appartient au groupe clandestin de résistance « Liberté » constitué à l’Oflag VIII F, et continue à l’Oflag X.

Trouvé porteur, à la suite d’une fouille corporelle imprévue, d’un tract de propagande exhortant ses camarades de captivité à une action collective de résistance et d’évasion organisée dans le cadre du groupement de résistance, il est arrêté le 23 mai 1944 dans l’Oflag 10, transféré à la prison militaire de Hohensalzo puis à la forteresse de Fort-Zinna à Torgau, en prévention devant la cour suprême militaire allemande devant laquelle sa condamnation à mort est demandée par le procureur général du Reich. Il se défend : « je me suis efforcé d’utiliser mes connaissances juridiques d’avocat et j’ai pu ainsi organiser clandestinement à l’intérieur de cette prison un système de liaison qui a permis aux camarades français et alliés qui devaient comparaître devant ce véritable tribunal de terreur de ne pas se trouver sans défense et même dans certains cas d’échapper à l’exécution capitale ».

Il y rencontre son confrère Jacques Chapon, alors chargé du service juridique des camps à Berlin, qui met tout en œuvre pour lui éviter le pire. Il est libéré par les Alliés le 25 avril 1945.

Juriste

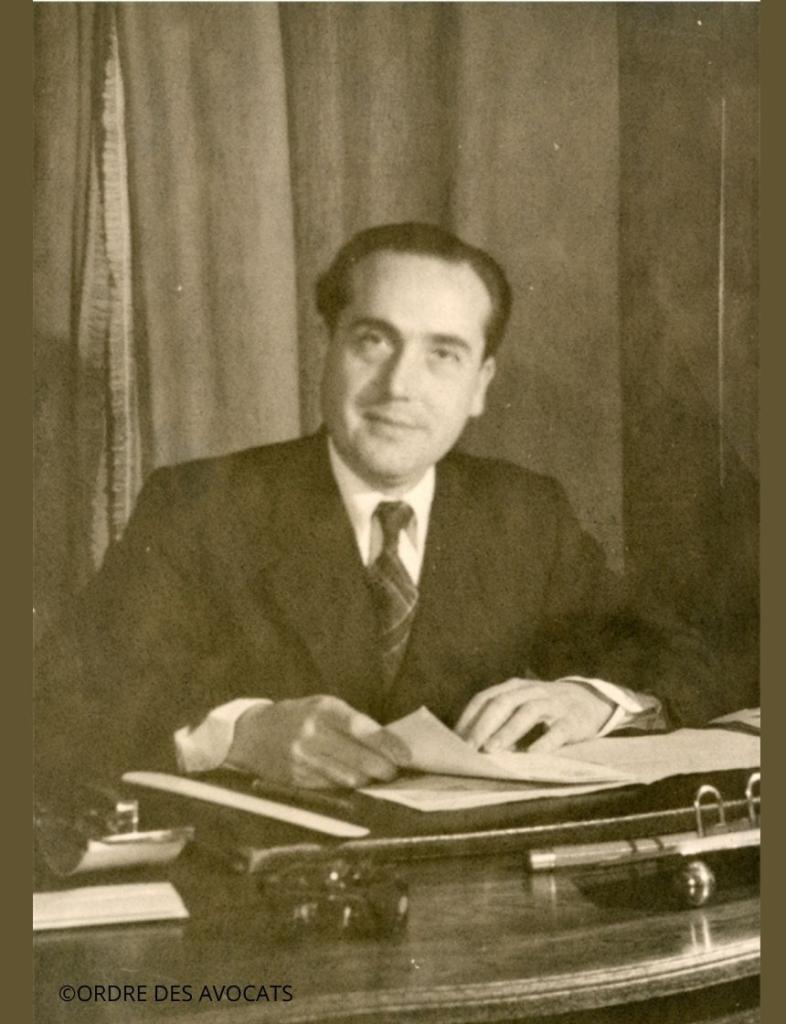

Jacques Chapon, avocat au barreau de Paris depuis 1929, capitaine commandant de la 3e compagnie du 46eme régiment d’infanterie, prisonnier le 11 juin 1940 sur l’Aisne après un épuisement des munitions et trois jours de violents combats, est dirigé sur Oflag II D à Gross Borne en Poméranie (bloc III baraque 17) où il s’occupe d’abord des activités de loisirs, chorale, orchestre, troupe de théâtre, ainsi que d’un journal « Ecrits sur le sable ».

Le colonel français le propose comme officier conseil pour la région militaire II. Il s’occupe notamment de la surveillance des trains de la relève.

Juin 1943, il est chargé par Georges Scapini d’organiser le service juridique des prisonniers. Il y avait nécessité car 700 prisonniers de guerre en comparution chaque mois en Allemagne (80% pour relations avec les femmes allemandes, 10% pour voies de fait, 5% pour vols, 3% pour braconnage). Si la convention de Genève permettait de désigner un avocat allemand dans chaque région militaire, le service fonctionnait trop lentement. Jacques Chapon met en œuvre l’autonomie du service juridique à Berlin, concernant les prisonniers de guerre français, notamment en s’appuyant sur des hommes de confiance et des avocats conseils -allemands puis à partir de 1943 français- dans chacun des camps de prisonniers.

Il reste à ce poste jusqu’à la fin de la guerre, ce qui lui valut une arrestation pour collaboration, 15 jours à Fresnes avant de retrouver sa liberté.

Le statut des prisonniers est différent de celui des déportés, n'empêchant pas des formes de résistance pour rester en vie, physiquement et moralement.

Les prisonniers sont d’abord une résistance morale, il fallait lutter pour certains contre l’ennui et l’oisiveté dans des conditions de vie particulièrement difficiles.

Une résistance physique aussi, à travers un travail difficile, des tentatives d’évasion parfois spectaculaires…

Ces deux formes de résistances, avec toujours dans leur esprit, la liberté à tout prix.

Certains sont restés dans les camps durant 5 ans ; en 1945, un million de soldats français rentrent en France, dont 112 avocats parisiens. Leur retour a été difficile dans un pays différent de celui qu’ils avaient quittés en 1940, dans un pays qui célèbre les héros de la Résistance, et qui les associe à la débâcle.

Les avocats prisonniers ont repris, discrètement, à leur retour, le chemin du palais.

Cindy Geraci - Géraldine Berger-Stenger.

13 mai 2025

Dossiers administratifs des avocats cités.

Procès-verbaux du Conseil de l'Ordre.

Louis Morel-Fatio, Captivité, Paris, Imprimerie J. Dumoulin, 1943.

Baux Georges, Devaux Louis, Poigny Jean, Mémoire complémentaire sur quelques aspects des activités du Service diplomatique des prisonniers de guerre, S.D.P.G.-D.F.B. mission Scapini, 1940-1945, janvier 1984.

Chiffoleau Floriane, Captivité des prisonniers de guerre français pendant la seconde Guerre mondiale. Le cas des aspirants du stalag IA (940-1945), Histoire. 2017. dumas-01711060.

Gayme Evelyne, les oflags centre intellectuels, Revue Inflexions, 2015/2, n°29.

Gayme Evelyne, La politique de la relève et l'image des prisonniers de guerre, Revue Inflexions, 2012/3, n°21.

Gomet Florianne, Sports et pratiques corporelles chez les déportés prisonniers de guerre et requis français en Allemagne durant la Seconde guerre mondiale (1940-1945), Thèse de doctorat en sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université Claude Bernard - Lyon I, Université de Stuttgart, 2012.