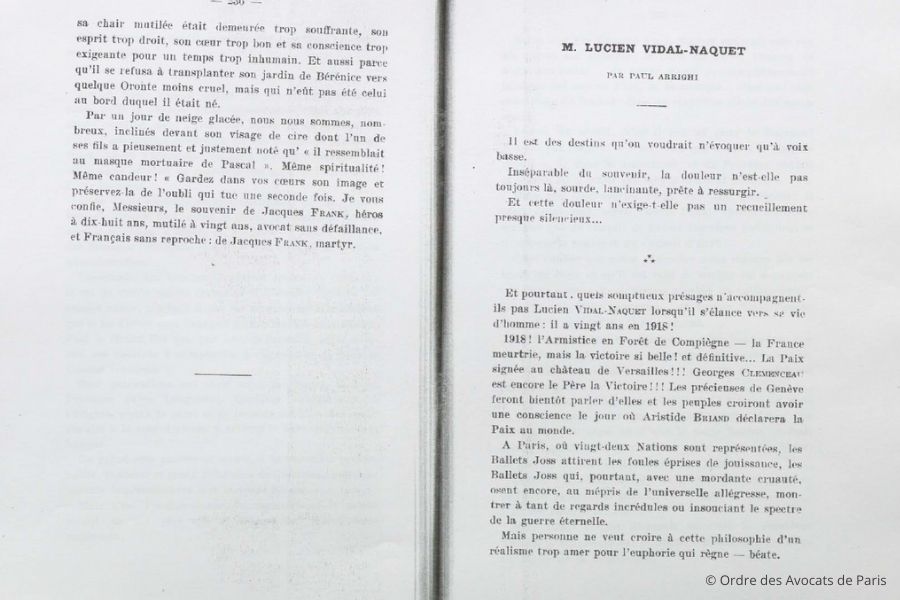

Les fées entouraient le berceau de Lucien, Jules, Daniel Vidal-Naquet lorsqu’il est né le 27 février 1899 dans l’appartement bourgeois de ses parents 59, rue Saint-Lazare, dans le neuvième arrondissement de Paris. Il a déjà une sœur, Isabelle, née l’année précédente. Un frère, Georges, viendra compléter la fratrie en 1900.

Leur père, Edmond, a une trentaine d’années. Il a débuté sa carrière d’avocat à la cour de Paris en 1892 et est inscrit au tableau depuis octobre 1897. C’est un homme très cultivé, qui porte la dissertation française aux nues et qui est amateur de théâtre. Mais sa vraie passion est la musique. Il aime Saint-Saëns et voue un culte à Wagner. Les enfants Vidal-Naquet naissent en pleine Affaire Dreyfus. Edmond est un ardent dreyfusard, signataire de la troisième liste de l’Aurore, l’appel des intellectuels de janvier 1898.

La mère de Lucien, Mina Weissmann, est née à Odessa. Elle est la fille d’un riche industriel du verre installé à la fin des années 1880 à Bruxelles afin de fuir les pogroms russes. Mina parle français, italien, anglais et allemand. Dans son enfance, le russe est destiné aux domestiques et le yiddish considéré comme un jargon.

Jules Vidal-Naquet, le grand-père paternel de Lucien, était un banquier qu’il n’a pas connu. Originaire de Lorraine, il est revenu en 1870 à Paris remplir son devoir de garde national.

Parmi tous les personnages qui constituent la famille de Lucien, l’homme formidable est Emmanuel, le frère d’Edmond et l’oncle de Lucien. Économiste, historien de la finance, banquier, journaliste, directeur du quotidien financier « la Cote de la bourse et de la banque », dite Cote Vidal, il a été l’un des premiers membres du comité central de la Ligue des Droits de l’homme et un dreyfusard passionné et engagé.

La famille est juive mais elle ne pratique pas. Edmond avait menacé de sortir de son cercueil si un rabbin était présent à ses obsèques. Emmanuel revendique la tradition, l’histoire des juifs, mais pas la foi. La famille Vidal-Naquet n’a pour religion que la patrie et la culture. Elle s’inscrit dans la lignée de ces « fous de la République », juifs Français fils de l’émancipation révolutionnaire.

Lucien est élevé dans une famille patriote, fière d’être française. Son père, Edmond, évoque souvent, lors des périodes de crise internationale, « l’impôt du sang » que la famille a payé pour la France « avec le même courage que les chrétiens ».

Lucien fréquente le lycée Hoche à Versailles. Il est alors hébergé chez les parents de Raymond Aron, le futur philosophe.

Il a 15 ans, lorsque la première guerre mondiale se déclenche. Il n’est mobilisé qu’en octobre 1918 pour participer à l’occupation de la rive gauche du Rhin.

Il reprend ses études de droit en 1919 et prépare le diplôme de l’Ecole Libre des Sciences politiques. Il envisage de passer le concours du Conseil d’Etat. Il veut servir l’Etat.

Selon Maurice Alléhaut, son ami et futur bâtonnier, c’est une rencontre fortuite avec René Viviani, qui cherche un collaborateur, qui l’amène au barreau. Selon François Vidal-Naquet, le fils cadet de Lucien, c’est un échec au concours qui le fait endosser la robe, comme son père.

Après avoir renoncé à une carrière dans la magistrature, Edmond Vidal-Naquet avait bâti sa réputation d’avocat sur son expertise en matière de propriété intellectuelle et en matière de droit financier. Il plaidait pour la Société des Gens de Lettres ou pour le Syndicat des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) aussi bien que pour la défense du marché libre et les options de change. À sa mort, en 1936, le bâtonnier Étienne Carpentier louera « l’homme de devoir et de grand savoir, avocat de haute valeur morale et professionnelle ».

Lucien suivra son chemin. Il va devenir un spécialiste renommé de la propriété intellectuelle.

Une photo de lui a été glissée dans le dossier de l’Ordre. Elle le montre jeune avocat, les traits fins, le front haut, dégagé, les yeux bleus, un regard intelligent derrière les petites lunettes cerclés typiques de l’époque, l’expression bienveillante soulignée par un léger sourire. Une douceur se dégage de ce visage juvénile.

Il obtient sa licence en droit le 28 juillet 1921.

Il prête serment le 15 novembre 1921 et commence donc son stage chez René Viviani, sacré personnage qui a un parcours politique bien rempli. Surnommé « l’Algérien », car pied-noir né en Algérie, Viviani a été député de la Seine de 1893 à 1910, puis de la Creuse de 1910 à 1922, mandat qu’il occupe quand Lucien rejoint son cabinet. Il a été Secrétaire de la Conférence tout en poursuivant ses engagements politiques. Proche de Jaurès et de Millerand, co-fondateur du journal L’Humanité, il en a été le rédacteur en chef et défend les militants socialistes. En 1900, il a fait voter une loi permettant aux femmes de devenir avocates. Plusieurs fois ministres, il a été président du Conseil en 1914. On dit qu’il apprend par cœur, tous les ans, une tragédie pour se faire la voix et la mémoire.

Le 8 juin 1923, alors qu’il plaide devant la 1ère chambre de la Cour, Viviani est victime d’une attaque d’apoplexie. Lucien, qui l’assistait, le raccompagne chez lui. Viviani n’exercera plus jusqu’à sa mort en septembre 1925.

Lucien est contraint de rejoindre le cabinet de Raymond Rosenmark, ancien collaborateur de Viviani et plutôt spécialiste du droit du travail. Raymond Rosenmark est membre de la Ligue des Droits de l’Homme.

Comme tout avocat dans l’âme, et l’exercice est presque obligatoire à cette époque, Lucien participe au concours de la Conférence du Stage des avocats de Paris en 1926, sous l’égide du bâtonnier Aubépin. Il est élu, dans le cadre d’une compétition très relevée, 5ème secrétaire de la Conférence et se voit remettre le prestigieux Prix Liouville, du nom d’un ancien bâtonnier, Félix Liouville, réputé pour son art oratoire.

Lucien Vidal-Naquet est inscrit au grand Tableau le 1er février 1927.

A partir de 1928, Lucien poursuit son exercice professionnel dans le cabinet d’Alexandre Millerand, lui aussi un proche de Viviani. Millerand est alors sénateur, après avoir occupé la fonction de président de la République. Lucien reprend en partie la clientèle de propriété intellectuelle de son père et va se tailler une réputation à l’occasion de procès médiatiques, en particulier pour la Société des Gens de Lettre et la Société des Auteurs et des Compositeurs, mais aussi, exceptionnellement, devant la Cour d’assises. Il apparait également dans des dossiers financiers, dont celui de l’ancien ministre des Finances Marsal.

Il reste le collaborateur – on disait Secrétaire – d’Alexandre Millerand, mais il a lui-même un collaborateur, Alexandre Schumann.

Il noue de fortes amitiés non seulement avec ses camarades de la Conférence, mais avec Jacques Millerand, le fils de son « patron », qui devient son meilleur ami.

Lucien épouse Marguerite, Valérie Valabrègue le 17 juin 1929 à Marseille. Marguerite, surnommée Margot, est issue d’une vieille famille du Comtat Venaissin. Ses parents, Jacques et Adrienne, se sont installés à Marseille à la fin du XIXe siècle et ont créé des huileries à leur nom. Si Jacques descend des Juifs du Pape, Adrienne est issue d’une famille de bijoutiers de Colmar. Margot est sportive, joueuse de tennis classée et elle a entamé des études de biologie en un temps où les jeunes filles de la bourgeoisie n’étaient pas poussées à faire des études.

Au moment de leurs fiançailles, César Campinchi, futur ministre de la Marine, avait félicité Lucien de son choix, mais il avait souligné les « beaux joyaux » que celui-ci apportait dans la corbeille : son talent, sa culture, la sympathie générale dont il était l’objet et « mieux que tout : une élévation morale qui n’est plus guère de notre temps ».

Lucien est empreint d’une grande culture classique, latine et grecque. En revanche, il est réfractaire aux mathématiques. Dans son journal, il cite Valéry, Michelet, Péguy, Lafontaine, Beethoven, … Il croit en l’universalité des principes moraux et manifeste un attachement profond à la rigueur intellectuelle et morale.

Il s’installe 63 bis, rue de Varenne, dans un grand appartement qui va abriter son cabinet et sa famille.

Lucien et Margot ont de nombreux amis et mènent une vie mondaine. Parmi les plus proches amis avocats, outre Maurice Alléhaut et Paul Arrighi, prennent place André Boissarie et Raymond Lindon, le père de l’éditeur des Editions de Minuit.

Trois enfants sont nés : Pierre Emmanuel, le futur historien, en 1930, François Paul, futur avocat, en 1932, et Aline en 1933.

Après des années de bonheur, les vents mauvais se lèvent. Lucien est immédiatement et ardemment antimunichois. Son adhésion à la « religion républicaine » tout comme sa passion généalogique pour se prouver à lui-même le caractère séculaire de son enracinement dans le sol de France constituent le socle de son patriotisme. Un patriotisme baigné de romantisme. Il écrit dans son journal, le 11 juillet 1943 : « la France qui, si longtemps, guidait le monde et donnait un sublime exemple aux peuples ! Plus que jamais, plus intensément, plus douloureusement que jamais je m’écrie : Ô, morts de mon pays, je suis votre chevalier ».

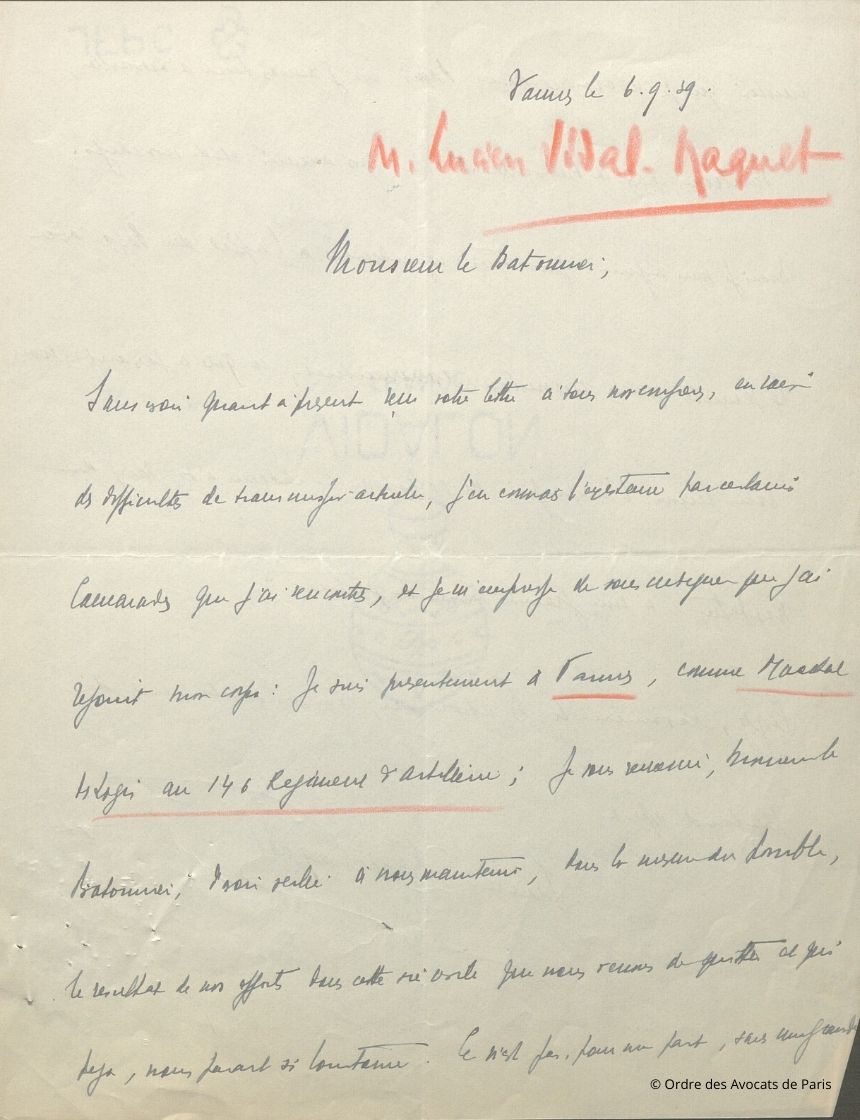

En 1939, Lucien Vidal-Naquet est mobilisé et envoyé à Vannes où il rejoint le 146ème régiment d’artillerie comme Maréchal des Logis. Il est rapidement versé, à sa demande, dans les services de la justice militaire. Affecté à Vesoul, l’armistice survient avant même qu’il ait exercé une défense.

Il a envoyé sa famille en Bretagne. Il reste à Paris, malgré l’Occupation allemande et les mesures anti-juives. Un avocat ne capitule pas.

Au questionnaire envoyé par l’Ordre en application de la loi du 10 septembre 1940, Lucien répond simplement que son père était inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris depuis le 19 octobre 1892, ce qui suppose la nationalité française.

En février 1940, un petit Yves, Edmond est né. Il ne survivra pas au voyage vers Marseille qu’entreprend Margot avec les enfants pour rejoindre sa famille. Yves Vidal-Naquet décède le 20 juin 1940.

A partir de ce moment, Lucien fait des allers-retours entre Paris et Marseille, franchissant la Ligne de démarcation au péril de sa sécurité. Il a choisi de ne pas porter l’étoile jaune.

Raymond Aron rapporte qu’il affirme : « C’est ma témérité qui me sauvera ».

Dès octobre 1940, l’avocat socialiste René-Georges Étienne le met en contact avec le « Groupe des Avocats », un noyau de résistance initié par André Weil-Curiel et Léon-Maurice Nordmann qui a rapidement constitué des liens avec le réseau de résistance du Musée de l’Homme qui vient, lui aussi, de se créer. Lucien contribue à la distribution des tracts et numéros de Résistance, la publication du réseau, dans le milieu du Palais. Par l’intermédiaire de sa belle-sœur, Hermine Lang-Verte, et du général Paul Bloch, qui gardera son nom de résistant, Dassault, nom que son frère Marcel adoptera, Lucien entrera, plus tard, au Front National.

Lucien Vidal-Naquet n’était pas un juif honteux quand bien même il avait abandonné toute pratique religieuse. Son fils Pierre se souvient d’une violente discussion entre son père et sa mère, cette dernière voulant aller voir sa sœur à Saint-Agrève sous le seul nom de Vidal. Lucien insistait pour qu’elle porte l’intégralité de leur nom, il ne voulait en aucune façon dissimuler ses origines.

Lorsque son fils le questionnait sur l’homme politique qui représentait ses idées, il nommait Paul Reynaud, un antifasciste, un partisan de la modernisation de l’armée et un tenant de l’alliance russe. Lucien ne transigeait ni sur la république ni, inversement, sur la dictature. S’il entendait des propos nuancés sur Mussolini ou Salazar, il coupait : « il n’y a pas de bon dictateur ».

Lorsque le décret du 16 juillet 1941 impose un numerus clausus aux avocats juifs dans les barreaux, Lucien estime que la moindre démarche de sa part équivaudrait à se plier aux règles des occupants, ce qu’il refuse.

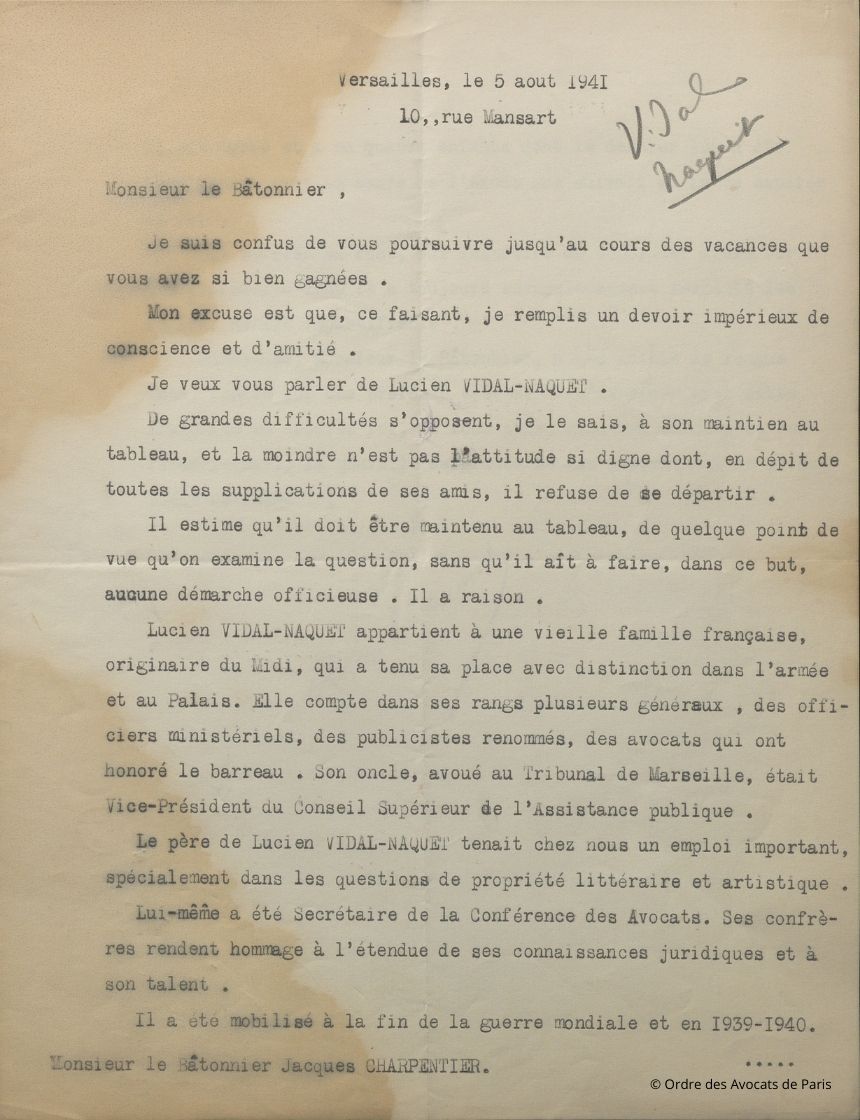

Le 5 août 1941, Alexandre Millerand écrit directement au bâtonnier Jacques Charpentier pour plaider la cause de Lucien, sans en informer ce dernier. Millerand rappelle le parcours exemplaire de cette « vieille famille française, originaire du Midi, qui a tenus sa place avec distinction dans l’armée et au Palais », précisant qu’elle « compte dans des rangs plusieurs généraux, des officiers ministériels, des publicistes renommés, des avocats qui ont honorés le barreau ». Il cite encore l’oncle de Lucien, « avoué du Tribunal de Marseille », vice-Président du Conseil supérieur de l’Assistance Publique.

Le Conseil de l’Ordre statue le 6 janvier 1942 et, « considérant » que Lucien Vidal-Naquet a « pris place à côté de son père, lui-même inscrit depuis 1892 », et qu’il a tenu au Palais « un emploi aussi honorable qu’important », qu’il a été nommé Secrétaire de la Conférence à la suite « d’un très brillant concours » et que « ces mérites justifient son maintien au barreau », il propose le maintien au Tableau.

La note qui accompagne la décision du Conseil de l’Ordre mentionne que Lucien Vidal-Naquet a obtenu l’attribution du Prix Pilavoine d’Hardiviller (ce qui est inexact, il a obtenu le Prix Liouville) et qu’il a « affirmé un remarquable talent d’avocat et des qualités d’une haute tenue morale ». L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 février 1942 confirme la décision en précisant que cette proposition a été faite « à juste titre ».

Lucien a donc l’amère consolation de savoir que l’Ordre ne l’a pas abandonné.

Le gouvernement de Vichy rejette les propositions d’un bloc et refuse tout maintien d’avocats juifs au titre de « qualités éminentes ».

Lucien Vidal-Naquet s’est toujours montré extrêmement lucide sur la politique de Vichy qui consistait à prétendre sauver les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers. Il analyse finement le discours de Laval jetant l’opprobre sur les « juifs apatrides » qui sont, pour certains, des anciens combattants qu’on a déchus de leur nationalité française, et sur les juifs qui introduisent les pratiques scandaleuses du marché noir, mettant ainsi sur un pied d’égalité tous les juifs, Français ou non, en opposition aux non juifs (voir son journal du 14 octobre 1942). Le pas est franchi, le responsable des malheurs du peuple français est désigné.

Dans une lettre du 12 mai 1942, Lucien fait ses adieux au barreau de Paris. Il écrit au Bâtonnier que « Fidèle à mon serment dans le temps même où la Loi m’en délie, je m’interdis d’apprécier la mesure excluant du Barreau un avocat qui n’a jamais éludé aucun de ses devoirs, professionnels, familiaux et nationaux, me bornant à rappeler la parole du Bâtonnier Liouville exaltant la liberté : Aime-la, c’est la vie des peuples, c’est leur sang, disait-il. Quand il ne bat plus dans leurs artères, ils meurent. »

La cessation de son activité professionnelle le laisse livré à des monologues intérieurs qui le rongent. Il ressasse. S’est-il trompé sur la France, dont il était si fier ? S’est-il trompé sur « ce pays pour qui je voulais mourir comme on veut vivre » et qui « détourne de moi ses regards et ne me reconnaît plus pour l’un de ses fils » ?

Radié du barreau, il a quitté Paris et demeure à Marseille dans la grande maison du Square Monticelli, coté avenue Frédéric-Mistral, qu’ont fait construire, au début du siècle, ses beaux-parents Valabrègue.

Il est taraudé par le dilemme de son retour à Paris ou de son séjour à Marseille, « de son départ vers d’autres cieux ». Son sens aigu du devoir lui impose de rester auprès de sa famille. Il écrit qu’il lui faut plus de courage pour rester que pour partir, mais qu’il veut continuer à remplir son obscur devoir à l’égard des siens. En outre, il met un point d’honneur à ne pas fuir la menace « au point que je n’ai jamais pu ne pas ralentir mon pas, à sentir que je suis poursuivi ».

Est-ce de l’orgueil ? Plutôt de la fierté, la dignité de celui qu’on veut rabaisser et qui refuse de plier, de reculer, quel que soit le danger.

Sa peur d’être lâche « ou de paraître lâche » le conduit, par exemple, à écrire à Léon Blum et surtout à refuser de quitter Marseille, répugnant à tout ce qui pourrait paraître une fuite.

Son journal montre également que l’espoir l’habite. Les difficultés de l’armée allemande en Russie, le malaise profond qui, selon lui, secoue la France depuis la réquisition de la main-d’œuvre, l’esquisse d’une résistance, lui font écrire, le 10 octobre 1942 que les événements vont se précipiter de manière fatale, que l’espoir est en vue.

Vers le 25 janvier 1943, la famille apprend que la maison est réquisitionnée ; le 8 février 1943, l’Organisation Todt s’installe et la famille est contrainte de se réfugier au second étage.

Curieusement, malgré la gêne, la cohabitation s’organise, les Allemands laissant l’usage du dernier étage à cette famille dont on ne sait s’ils ignorent qu’elle est juive. Les enfants vont à l’école, Lucien disparait souvent dans la journée, pour mener ses activités de résistance.

Un heureux évènement a lieu le 23 janvier 1944, la naissance de Claude.

Les amis sont nombreux à enjoindre Lucien de quitter Marseille ou, tout au moins, d’envoyer Margot et les enfants dans l’arrière-pays où est déjà réfugiée la famille de celle-ci. Personne n’a compris, et encore moins ses fils, pourquoi Lucien ne s’est jamais résolu à cette solution.

Le 15 mai 1944, la Gestapo débarque avenue Frédéric-Mistral et trouve Lucien, sa femme et le petit Claude à la maison. François arrive peu après. Sa mère arrive à confier le bébé aux voisins et enjoint à François de s’échapper.

Seuls Lucien et Margot sont arrêtés.

Les enfants sont sauvés grâce à un réseau bienveillant d’amis, de professeurs et de voisins.

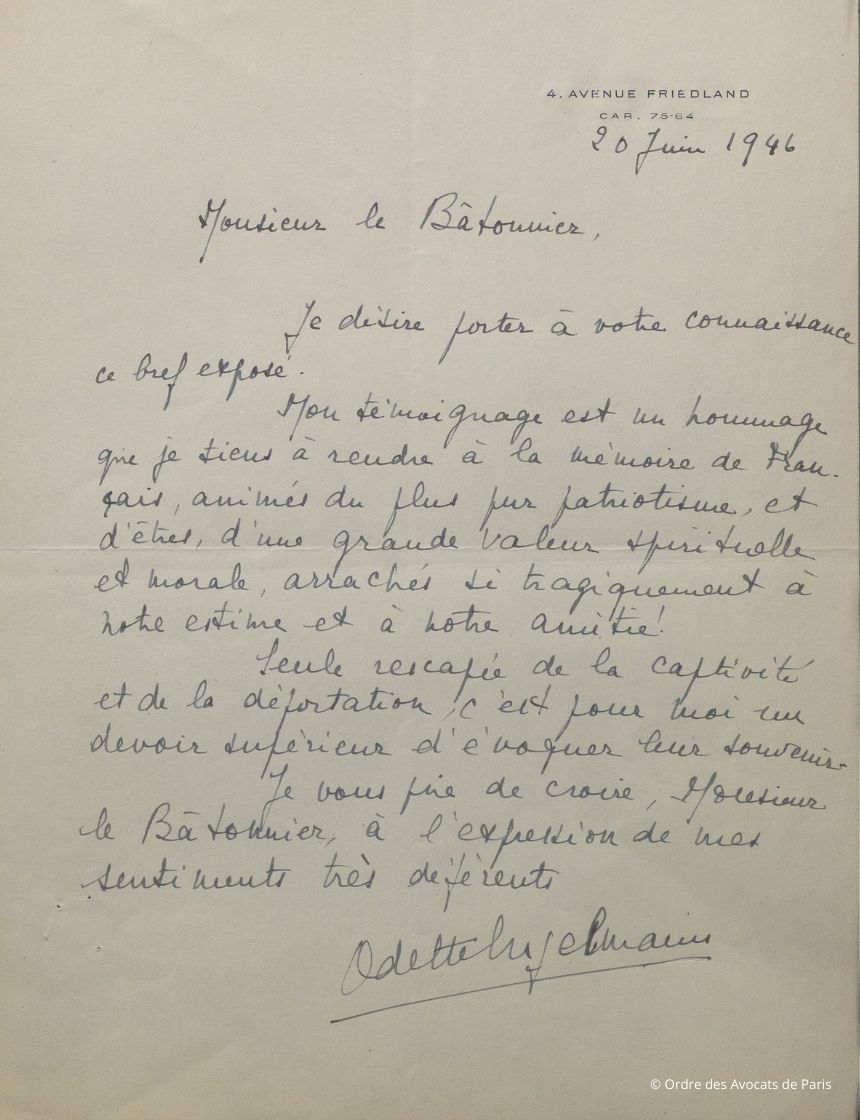

Le 20 juin 1946, une avocate, Odette Engelmannn, rescapée de la captivité et de la déportation, écrit au bâtonnier pour accomplir un devoir supérieur pour elle, rendre un hommage à la mémoire « de Français animés du plus pur patriotisme et d’êtres d’une grande valeur spirituelle et morale, arrachés si tragiquement à notre estime et à notre amitié ».

En mai 1944, elle se retrouve à la prison des grandes Baumettes, à Marseille, dans la même cellule que Margot. Celle-ci lui confie sa situation et son inquiétude. Les détails que rapporte Odette Engelmann sur les tribulations de la famille, le sort des enfants, la mort du petit Yves sont si précis qu’ils avèrent son témoignage. Margot était lucide et savait le sort qui les attendait, elle et Lucien, mais elle se réjouissait de partager cette effroyable épreuve avec son mari. S’adressant à une avocate, elle lui fit part de la dévotion que Lucien portait à sa profession, au Palais, à la France.

Le lendemain, Odette est témoin d’une scène abominable, qu’elle rapportera dans sa déposition devant le tribunal militaire de Dijon qui poursuivra les gardiens allemands comme criminels de guerre. Une punition collective s’abat sur la prison. Les pires sévices, souvent mortels, s’abattent sur les juifs :

« Un matin, ayant été enfermée dans la cellule de couture qui donne sur la grande cour, je regardais par le trou de la serrure : Lucien et de nombreux israélites de tous âges jusqu’à plus de 80 ans, étaient réunis, chevilles et poignets entravés de lourdes chaînes. On les faisait courir, s’arrêter, marcher au trot, au galop, en rond, coucher complètement par terre recouvert de chaînes, gesticuler de façon ridicule. Ils étaient battus avec un grand fouet lorsqu’ils n’obéissaient pas immédiatement ou lorsqu’ils tombaient exténués.

C’était le commencement du calvaire de Lucien, toujours très calme et l’apparence sereine.

Peu de jours après, le 17 mai, Lucien et sa femme partirent dans le wagon de déportation. »

Voilà ce que les autorités françaises de l’époque ont permis que l’on fasse à des Français, voilà ce que des hommes ont fait subir à d’autres hommes, voilà comment les Allemands, assistés de Français, prenaient plaisir à humilier des êtres humains.

Triomphe de la bêtise, de l’ignorance, de la force brute sur la culture et l’intelligence.

Arrivés à Drancy le 18 ou le 19 mai, Lucien et Margot sont envoyés le 30 mai dans le convoi n°75 vers Auschwitz.

Lucien le répétait à ses amis : « je ne veux pas être le juif errant ». Loin d’être la marque d’un « juif doux » ou d’un « doux avocat », son attitude a toujours manifesté sa fermeté de cœur et d’esprit.

Le 15 septembre 1942, exprimant dans son journal sa souffrance d’être exclu de la communauté nationale, il écrivait : « je pense très fermement aujourd’hui que, puisqu’on a distingué entre « nous » et la France, que la France, c’était « nous », et je me détourne d’elle, avec quel affreux déchirement, si, comme l’affirment les ricanements des maîtres de l’heure, c’est en eux et non en « nous » que la France s’incarne ! »

Monsieur Vidal-Naquet, mon Cher Confrère, ne vous détournez pas ! Oh que oui, vous incarniez la France et vous l’incarnez toujours.

Michèle Brault.