Alias Travers.

Jean Henri Marie Taillefer est né le 16 juillet 1881 à Gaillac dans le Tarn. Ses parents Denis et Marie Gary se sont mariés le 8 septembre 1880 dans cette même ville. Son père est le percepteur de Brens, une commune qui jouxte Gaillac.

Jean fait ses études secondaires dans sa ville natale et « monte » à Paris pour faire ses études de droit, car il se destine à la profession d’avocat. On peut supposer qu’entre temps, il effectuera son service militaire fixé depuis 1889 à 1 ou 3 ans, en fonction du tirage au sort car celui-ci perdure encore et selon le numéro tiré, la durée du service est différente.

On le retrouve à Paris en juillet 1903. En effet, le 23, il assiste à une réunion du « Sillon », mouvement laïque, chrétien et républicain, fondé sur la démocratie et la place de l’Église dans une politique sociale, et se voulant une alternative à la gauche anticléricale.

À l’issue de cette réunion rassemblant 3000 membres et sympathisants, plusieurs bagarres éclatèrent provoquées par des opposants déterminés à en découdre, opposants qualifiés de socialistes ou d’apaches par la presse. Ces affrontements furent suffisamment violents pour que plusieurs blessés soient à déplorer, dont Jean Taillefer qui fut atteint à la tête par une barre de fonte arrachée aux grilles entourant les arbres du boulevard Raspail.

Il est licencié en juin 1906, admis au barreau le 18 décembre 1906 et inscrit le 8 février 1907. Il fait son stage chez Me Marcilhacy, avocat à la Cour de cassation. Il va se spécialiser en droit civil et sera l’avocat de la Compagnie du gaz ; il enseigne également à l’École Polytechnique de notariat et de procédure où ses qualités de pédagogue seront unanimement reconnues. Plus tard, il s’intéressera au droit financier et écrira en 1930 un ouvrage intitulé « Ce qu’il faut savoir pour se défendre à la Bourse ».

En 1914, il fait la connaissance de Me Jean Gaultier au cabinet Marcilhacy et ils resteront liés après la guerre. Le témoignage de Jean Gaultier sera précieux pour évoquer plus tard son action au sein de la Résistance.

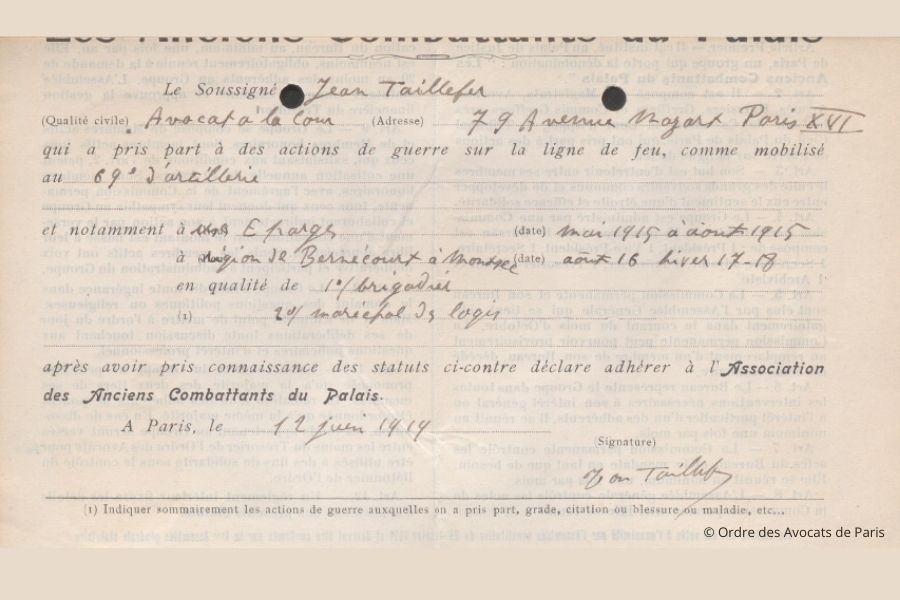

Jean Taillefer a 33 ans lorsque la guerre éclate en 1914. Il fait partie de l’armée de réserve. Il rejoint le 69e régiment d’artillerie. Il sera aux Éparges de mai à août 1915, puis dans la région de Bernécourt, à Montsec, d’août 1916 à l’hiver 1917. Il recevra une citation pour sa conduite courageuse. Brigadier puis maréchal des logis, il fut mobilisé du 1er mai 1915 au 6 mars 1919. Il adhèrera, après la guerre à l’Association des Anciens Combattants du Palais en 1919. C’est cette même année qu’il perd son père.

De retour, il collabore avec Me Morillot, avocat à la Cour de cassation qui apprécie ses connaissances juridiques, son bon sens et qui lui confie des dossiers délicats. Mais au-delà de son professionnalisme, c’est l’homme sensible et généreux qui séduit Me Morillot et une amitié profonde qui va s’installer entre eux.

Le 22 juillet 1920, à Pantin, il épouse Suzanne Caroline Pinat, bordelaise, née en 1892, fille d’un ingénieur, directeur d’une manufacture d’État. Ils auront 4 enfants : Bernard né en 1922, des jumeaux, Jacques et André, nés en 1923, et une fille Anne-Marie née en 1926. Ils résident au 79 avenue Mozart à Paris.

En septembre 1939, il se trouve en Gironde avec sa famille, dans leur maison d’Audernos, la villa Benjamine, en bord de mer. Il est officier honoraire de réserve avec le grade de lieutenant, libéré de ses obligations militaires en raison de son âge. Le 8, il informe le bâtonnier qu’il va « rentrer à Paris dès que cela sera pratiquement possible et y rester ». Il répond également au questionnaire envoyé par l’Ordre sur sa situation en ce début de conflit et se met à disposition pour suivre bénévolement des dossiers de confrères mobilisés.

À ce moment-là, ses fils étaient trop jeunes pour être mobilisés et son épouse s’installa à Audernos avec leur fille.

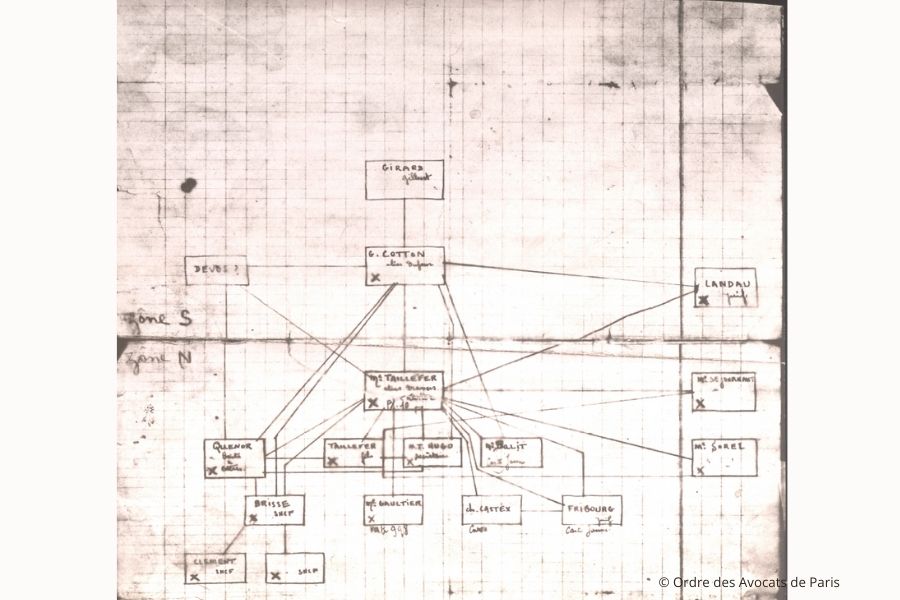

Georges Cotton (alias Champdieu), l’un de fondateurs du Mouvement « France d’Abord », basé à Lyon et spécialisé dans le renseignement, le contacte en février 1943. Il souhaite former un groupe à Paris avec pour mission d’organiser avec l’état-major P.T.T. de Paris la distribution des courriers aux mouvements de résistance, le boycottage des Annonceurs français dans la presse allemande et collaborationniste.

Jean Taillefer n’hésite pas. Il n’a pas participé à la guerre des combats, dans laquelle plusieurs de ses confrères ont laissé leur vie, comme son ami Roger Doublet décédé le 22 juin 1940 en défendant un pont à Roanne. C’est une autre guerre à laquelle il va prendre part avec enthousiasme et énergie comme en témoignera plus tard son chef Georges Cotton.

Il accepte de diriger le groupe de Paris. Il va dès lors assurer une liaison permanente avec la Zone Sud en collaboration avec le colonel Schwarzfeld adjoint au Général Delestrain, et transmettre régulièrement l’ensemble des courriers aux différents mouvements de Résistance. Son pseudonyme sera « Travers ».

Il rédige et assure la distribution des tracts mettant les notaires, avoués et commissaires-priseurs en garde contre les dangers de la loi sur les spoliations et leur éventuelle responsabilité ; il écrit une circulaire aux Maisons de commerce qui accordaient des pages de publicité à des journaux d’occupation. Avec un certain succès semble-t-il, car de nombreux commerçants cessèrent leur publicité.

C’est également par son intermédiaire que les informations quotidiennes sur la SNCF parviennent aux services concernés.

Son fils André, élève à l’École coloniale et qui vit avec lui, est son adjoint.

Son fils aîné, Bernard, a été envoyé en Allemagne au titre du STO début 43 et son autre fils Jacques, est réfractaire, caché dans les Deux-Sèvres.

En relation suivie avec un Directeur d’un Ministère, il fut prévenu par celui-ci, le 22 avril 1944, que son pseudonyme « Travers » était désormais connu de la police depuis qu’une partie des archives du mouvement avaient été saisie à Lyon.

Il contacte aussitôt son confrère et ami Jean Gaultier auquel il avait demandé de le remplacer s’il avait un empêchement pour la transmission du courrier. Il lui indique qu’il peut se fier à Me Séjournant qui l’a déjà aidé à stopper une action de parachutage dont la Gestapo avait eu vent. Il ne pouvait savoir que Jean Séjournant serait arrêté quelques jours après lui, le 27 avril. Dans les jours qui suivirent, la police débarqua au domicile de Jean Gaultier. « Police d’État, Sécurité Milice ! » Sous le nez de sa belle-mère, sa femme et ses sept enfants, il est mis en état d’arrestation et son appartement, perquisitionné. Il est accusé d’appartenir à un mouvement communiste. Il sera libéré quelques heures plus tard.

Jean Taillefer est dénoncé par une secrétaire venue de Lyon pour l’assister et arrêté par la Milice « pour actes de Résistance » à son domicile, avenue Mozart, le 23 avril 1944. Son fils André sera arrêté quatre heures après son père. Leur appartement fut dévalisé par la Milice et les Allemands. Il est tout d’abord détenu rue Le Pelletier dans les caves de la Milice. Il y est violement battu et torturé. André est également torturé, sous les yeux de son père. Il est ensuite transféré à la caserne des Tourelles puis au camp de Compiègne le 22 juin (matricule 42.181).

De son coté, Georges Cotton qui avait déjà été arrête par deux fois par la Gestapo, en novembre 1942 et en mai 1943, le fut une nouvelle fois le 25 avril 1944 avec son épouse Marcelle et leur fils âgé de neuf ans. Il parvint à s’échapper avec sa famille le 15 mai et il reprit ses activités dans la Résistance.

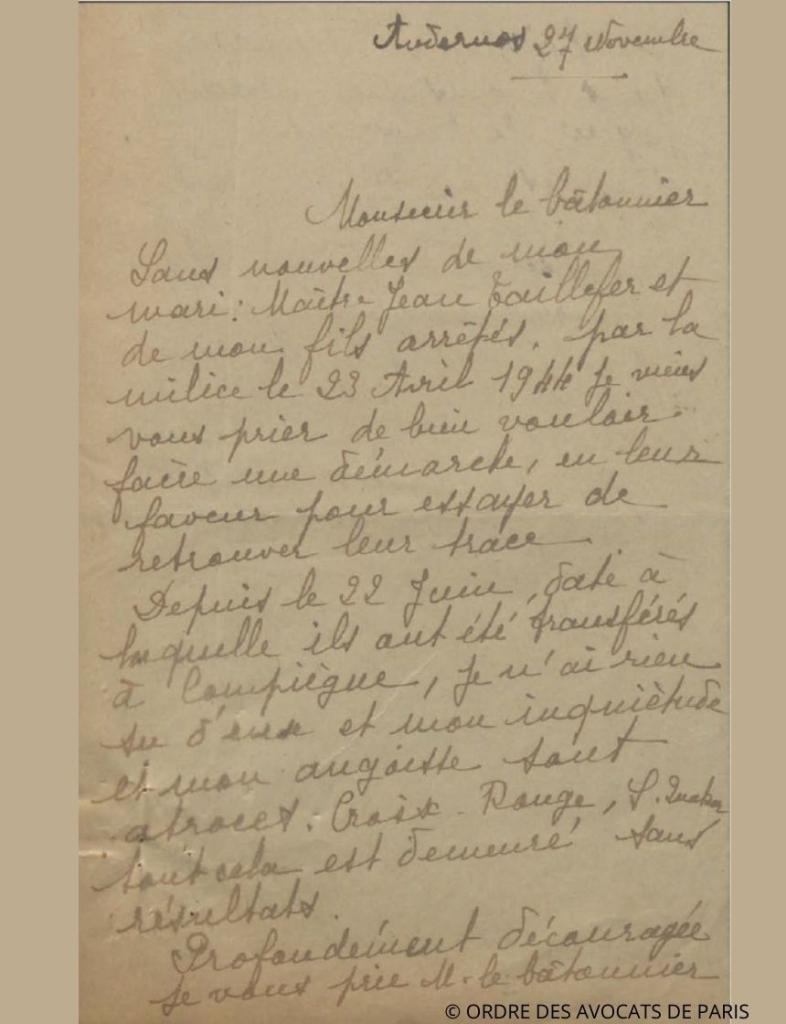

Le 28 avril, Jean Taillefer a pu écrire au bâtonnier. Il l’informe de son arrestation et lui demande de bien vouloir confier ses dossiers en suspens à des confrères. Puis plus rien. Son épouse, son bâtonnier, ses amis cherchent en vain le père et le fils pendant des mois. Fin décembre, le bâtonnier confirme à Mme Taillefer son impuissance à obtenir des informations : « … Je n’ai jamais obtenu des nouvelles de ceux qui se trouvent dans des situations analogues à celle de M. Taillefer et de son fils. Un grand nombre de mes confrères ont été déportés et nous sommes sans nouvelles d’eux ».

On apprendra bien plus tard qu’il a été déporté le 2 juillet 1944 vers Dachau avec son fils. Tous deux sont morts étouffés dans un wagon où ils étaient entassés avec une centaine d’autres déportés.

Michel Tapia, rescapé de Dachau, a témoigné des circonstances de leur mort. Il avait rencontré Me Taillefer plusieurs fois dans la librairie de la rue Mozart où il travaillait et où Jean Taillefer fixait des rendez-vous à d’autres résistants. Arrêté le 22 avril, il se retrouva enfermé tout d’abord avec André, puis avec son père aux Tourelles. Ils sont ensemble tous les trois à Compiègne et le dimanche 2 juillet, avec plus de 2000 autres détenus, ils vont prendre le train n°7909, composé de 22 wagons, à destination de Dachau. M. Tapia raconte :

« les Allemands nous ont fait monter dans un wagon à bestiaux au nombre de cent. Ils ont fermé les portes. Nous nous sommes couchés par terre, les uns serrés près des autres. J’étais entre Jean et André Taillefer. Monsieur Jean Taillefer tenait son chapeau à la main et gardait les yeux fermés.

Il a commencé à étouffer au bout d’une heure. Et bientôt son fils aussi a respiré difficilement …/… Monsieur Taillefer et son fils sont morts comme il commençait à faire nuit. Je ne puis dire lequel des deux a expiré le premier.

Le lendemain matin, le train s’est arrêté en terrain vague, nous étions encore en France. 34 de nos camarades étaient morts. L’agonie de M. Taillefer a été plus longue et plus pénible que celle de son fils, une matière visqueuse lui coulait des yeux. Les Allemands ont fait descendre par plusieurs d’entre nous les 34 cadavres qu’on a chargé dans des wagons du train, ainsi que les corps descendus des autres wagons. J’ai entendu dire qu’il y en avait 900.

4 des nôtres étaient devenus fous avant de mourir …/… »

Ce convoi portera la triste dénomination de « Train de la mort » tant le nombre de décès pendant le voyage fut élevé : 519 morts purent être identifiés, mais ce chiffre reste une estimation. Certains sont morts asphyxiés, étouffés par la chaleur suffocante qui régnait dans les wagons, l’absence d’air, l’absence d’eau ; d’autres, pris de folie se battent, s’entretuent. Le matin du 3 juillet, le train arrive en gare de Revigny, près de Bar-le-Duc. Les cadavres commencent à se décomposer et les Allemands décident de les faire transporter dans des wagons vidés préalablement des survivants. Ces derniers devront eux-mêmes accomplir cette terrible tâche. Les agonisants sont achevés d’une balle dans la tête. Arrivés à Dachau, les corps seront transportés directement au crématoire.

Jean et André Taillefer furent tous deux décorés de la médaille de la Résistance à titre posthume.

Le titre de déporté résistant lui fut attribué par décision du Ministre des Anciens Combattants le 1er mars 1965. Il remplace celui de déporté politique qui lui avait été précédemment été attribué.

Frédérique Lubeigt.

Citation guerre de 14-18.

Médaille de la Résistance Décret du 3 mars 1946 JO 13/10/1946.

Certificat d’appartenance aux FFI n° 1448 avec le grade de Lieutenant : Mouvement France d’Abord de février 1943 au 2 juillet 1944.

Certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la Résistance : décision ministérielle n°075/DIR. 18 juillet 1966.

Dossier administratif de Jean Taillefer.

Anciens combattants du palais : fiche d’adhésion.

Copie du plan du réseau de résistance de Jean Taillefer, dressé par la Milice et retrouvé après la Libération. Don Marcel Poignard, 13 janvier 1947.

Archives Historiques de la Défense :

Vincennes :

Jean Taillefer : GR 16 P 560907

Caen :

Jean Taillefer : AC 21 P 542633

Ordre de la Libération :

Dossier de mémoire de proposition pour la médaille de la résistance à titre posthume.

Archives Nationales :

France d'abord, 72AJ/51, dossier n°13. "Résumé de l'historique du mouvement de résistance France d'abord", par M. Serf

Dictionnaire biographique Le Maitron :

Fondation pour la mémoire de la déportation :

Mémorial du wagon de la déportation :

Gallica-BNF-Retronews :