Lucien Weill est né le 19 avril 1884 à Neuilly-sur-Seine. Ses parents sont domiciliés 92, avenue de Neuilly, la grande rue qui file vers Nanterre et qui coupe Neuilly en deux parties. L’avenue est encore très agréable, avec ses arbres et ses contre-allées. Elle sera renommée avenue Charles-de-Gaulle en 1971.

Toute la famille, tant paternelle que maternelle, habite avenue de Neuilly et Lucien aura l’occasion de loger dans plusieurs immeubles de cette future grande artère.

Son grand-père, Abraham Weill, est domicilié au 90, avenue de Neuilly.

Son oncle maternel, témoin sur son acte de naissance, Victor Weill, est libraire au 98, avenue de Neuilly.

La famille possède néanmoins des racines alsaciennes.

Le père de Lucien, Marc Weill, est né le 28 mai 1853 à Hagenbach, dans le Haut-Rhin. Il a 30 ans lors de la naissance de son premier enfant, Lucien. Il mourra en 1909.

Le grand-père paternel de Lucien, Abraham Weill, est lui aussi, né à Hagenbach en 1814. Il exerçait la profession de marchand, colporteur, puis se déclare rentier à la fin de sa vie. Comme beaucoup de familles juives fidèles à la France, Abraham Weill s’est installé à Dijon après la défaite de 1870 et l’annexion de l’Alsace par les Prussiens. C’est à Dijon que Marc a rencontré Eugénie et qu’ils se sont mariés en 1883. Le couple a alors choisi d’aller vivre près de Paris, à Neuilly, qui n’était alors qu’une bourgade champêtre dont les terrains ne valaient pas cher. Lucien nait un an après le mariage. Une sœur, Germaine, Adèle, viendra rejoindre le cercle familial en 1893.

Il semble qu’Abraham ait bien réussi dans son activité, car la famille possède de nombreuses parcelles de terrains dans l’Aube, sur la commune de La Motte Tilly et celle d’Avant-les-Marcilly. Marc, le père de Lucien, se déclare propriétaire sur l’acte de naissance de son fils.

En 1911, après le décès de son père, Lucien fera vendre sur licitation 31 lots de parcelles de terre situés sur ces communes.

Coté Wolff, la branche maternelle, la mère de Lucien, Marie, Eugénie Wolff, est née à Besançon (Doubs) le 20 mars 1860. Mais son père, Moyse, est né à Altkirch (Haut-Rhin) le 25 novembre 1824, confirmant les origines alsaciennes de Lucien. L’épouse de Moyse, grand-mère maternelle de Lucien, s’appelle Jeannette Wurmser. Elle est née à Mulhouse le 16 novembre 1837. Moyse est marchand de bestiaux, tout comme son propre père, Joseph, l’était. Il semble que le métier se soit transmis plusieurs générations puisque Hadoc, dit Jacques, l’arrière-grand-père de Lucien, se déclarait également marchand de bestiaux à Hagenbach.

Lucien commence sans doute sa scolarité à l’école publique de garçons située rue des Huissiers, non loin de son domicile.

Après le décès de son père, sa mère est revenue vivre chez sa propre mère, Jeannette Wolff, qui héberge également ses deux fils, Eugène et Joseph, âgés d’une cinquantaine d’années. Tout le monde est logé au 26, avenue de Neuilly.

Lucien va-t-il à Paris pour poursuivre ses études ? Aucun établissement secondaire public n’existe à Neuilly à cette époque.

Concernant sa situation militaire, Lucien est de la classe 1904, c’est-à-dire qu’il a 20 ans cette année-là. Il doit être convoqué pour accomplir ses obligations militaires. Sans doute n’a-t-il pas terminé ses études, car il n’est convoqué qu’en 1905. Il est alors ajourné pour « faiblesse ». Le même motif entraine un nouvel ajournement en 1906. Le Conseil de Révision l’exempte définitivement en 1907 pour « bronchite chronique ».

Lucien demande à être admis au serment le 30 juillet 1907. Il a déménagé, mais habite toujours sa chère avenue de Neuilly, au 31.

A-t-il fait ses premières classes dans un cabinet d’avocat entre juillet 1907 et octobre 1908 ? Des problèmes de santé l’ont-ils tenu éloigné du barreau ?

Toujours est-il qu’il ne forme sa demande d’admission au stage que le 9 octobre 1908 en exprimant le souhait d’avoir Fernand Labori comme rapporteur. Le 17 octobre 1908, le Conseil de l’Ordre vote son admission au tableau des stagiaires à la date du 9 octobre 1908, comme c’est l’usage.

Lucien devient le collaborateur, on dit alors secrétaire, de Maître Lévy-Oulmann. Il l’assiste ou le supplée dans différents dossiers à caractère pénal, dont la presse se fait le relais. Le Matin du 22 décembre 1908 relate les escroqueries d’un homme qui se faisait appeler comte de Roussillon. IL est défendu par Maitre Lévy-Oulmann et par Lucien. En 1911, C’est l’Excelsior du 14 février qui le cite défendant une artiste de théâtre qui refusait de payer le costume prêté par un couturier au motif que la publicité qu’elle lui faisait en le portant compensait le coût du costume. Le Petit Parisien du 11 avril 1912 titre sur « le voleur des théâtres », un homme qui profitait des représentations en cours pour s’introduire dans les loges et voler. La même affaire a droit à d’autres articles : « Le faux vicomte de Traçay est arrêté chez le juge ». Les escrocs aiment les particules …

Lucien plaide également des dossiers de civil : droit d’habitation, responsabilité civile, troubles de voisinage, …

Il a l’honneur du Matin du 29 août 1913 pour être l’avocat de Monsieur Schomel-Roy, qui n’a pas moins de 106 ans et a combattu pour l’Empereur. Lucien devient l’avocat de « l’homme qui a vu Napoléon 1er ».

Lors de la séance du conseil du 9 octobre 1913, Lucien est admis au tableau avec effet au 9 octobre 1908. Il installe son cabinet au domicile familial, qui est aussi celui de sa grand-mère.

1914 est, pour Lucien, l’année d’un gros dossier, celui de la Société française d’entreprises électriques fondée en 1906, société qui, mise en appétit par ses premiers résultats, a créé plusieurs filiales. Hélas, les espérances sont rapidement déçues et la société est mise en liquidation en mars 1912. De nombreuses plaintes d’actionnaires sont déposées par Lucien et son confrère Charles Thiébault. Les dirigeants sont poursuivis pour infraction à la loi sur les sociétés et distribution de dividendes fictifs.

La Grande Guerre arrive rapidement. Le 30 décembre 1914, le Conseil de Révision de la Seine confirme l’exemption de Lucien. Il est inapte pour le service des armes.

Toutefois, Lucien veut servir. Il veut être utile et parvient à se faire engager, le 30 novembre 1916, par le Bureau central de recrutement de la Seine pour l’emploi d’infirmier à la 22ème section d’infirmiers affecté à l’hôpital du Panthéon. Le jour même, il est sur les lieux. L’hôpital du Panthéon a été créé en 1914 par Emile Chautemps, sénateur et médecin et il est installé dans les anciens locaux de l’école Sainte-Geneviève, au 18, rue Lhomond, dans le 5ème arrondissement, près du Val-de-Grâce, dont il dépend. La Commission spéciale de Réforme de la Seine confirme Lucien à ce poste le 17 mars 1917. Ce dernier sera libéré de ses obligations militaires le 12 mars 1919.

Lucien est donc à Paris. Le 18 juillet 1918, il épouse, à la mairie du 7ème arrondissement de Paris, Germaine Sara Lévy, qui n’a que 23 ans. Lui a déjà 34 ans. Le père de la mariée, Isaac Lévy, est chef de service dans une compagnie d’assurances, et la mère de Germaine, Valentine Bloch, est sans profession. L’un des témoins de Lucien est le bâtonnier Julien Busson-Billault, l’autre est son oncle, Joseph Wolff, qui est capitaine et domicilié, lui aussi, au 31 de l’avenue de Neuilly.

Le mariage dure peu. Malheureusement, Germaine s’éteint le 9 septembre 1919. Lucien est veuf.

Il se remarie le 6 avril 1922 avec Déborah Nathalie Marthe Corbeau. Marthe, comme on l’appelle, est également originaire d’Alsace. Son père, Michel Corbeau, est né à Haguenau. Il exerçait la profession de négociant en charbon. La mère de Marthe s’appelle Anna Maier. Ses parents se sont mariés à Lausanne, en Suisse. Toute la famille Corbeau s’est installée à la fin du 19ème siècle – sans doute après la défaite de 1870 – à Neuilly, y compris le grand-père Marx Corbeau, qui a exercé différentes professions, dont boucher, et la grand-mère Corbeau, née Henriette Hirsch, qui a été domestique.

Le 14 mai 1924, Lucien a la joie d’avoir un fils, Alain Charles Marx Weill.

Dans les années 20, on peut suivre son activité à travers les comptes-rendus judiciaires d’articles de presse. Les affaires qu’il traite sont très variées, tout avocat étant plutôt généraliste à cette époque : un acheteur de fonds de commerce qui menace ses vendeurs et va déclarer à la police qu’ils ont enterré un homme dans la cave, une artiste du Moulin-Rouge qui veut se faire payer ses appointements, un garde-meubles qui ne veut indemniser les personnes qui lui avaient confié leurs objets, lesquels ont brûlé, un bailleur qui veut faire payer sa locataire pour avoir loger gratuitement un ami au motif que la sous-location est interdite, une domestique qui volait son employeur, …

Concomitamment, Lucien manifeste ses convictions en participant aux activités du Foyer rationaliste, une association qui se définit comme un cercle d’études laïques, groupement d’action sociale et de libre critique, dont l’objet est l’instruction, la propagande rationaliste et la défense de l’enseignement laïc. Le programme du Foyer rationaliste porte sur « les questions les plus urgentes (habitations à bon marché, établissement de mobiliers économiques, création de bibliothèques circulantes, éditions de brochures, … ».

Le 2 mars 1924, la conférence de Me Lucien Weill sur « Les droits de la femme » est annoncée par Le Rappel. Lucien doit annuler, étant souffrant.

En 1930, il sollicite un poste de suppléant de Juge de Paix auprès des services de la Chancellerie. Le Parquet questionne le bâtonnier dans une lettre du 1er octobre 1930 sur le mérite de cette candidature. Lucien réitèrera la même demande le 27 janvier 1940, puisque trop vieux pour être mobilisé. On ne sait quelle réponse fût faite.

Lucien poursuit son activité de généraliste. A travers un dossier retentissant, il s’intéresse aux fraudes sur l’essence vendue alors sous plusieurs appellations « essence tourisme » pour les automobiles, « essence poids lourds » ou « tourisme garantie pure », entraînant une confusion auprès des acheteurs. Lucien, qui défend un garagiste de l’avenue de Neuilly, plaide qu’il ne peut s’agir d’une fraude puisque la composition chimique de l’essence vendue en France diffère selon sa provenance et les « coupages » effectués. Le Tribunal ne l’écoute pas et condamne le garagiste. En 1937 débute un procès très médiatisé d’exercice illégal de la médecine qui vaut à Lucien les honneurs de la presse. Il défend, avec son confrère Henry Torrès, le docteur Vidal qui pratique la sympathicothérapie au moyen de touches nasales. Le docteur Vidal a organisé des tournées dans toute la France, mais il est apparu qu’il faisait réaliser les « soins » par de jeunes médecins dont certains ne possédaient pas encore le diplôme. De nombreux syndicats de médecins ayant déposé plainte contre le prétendu charlatan, l’affaire fait grand bruit et emplit les colonnes des journaux.

Les lettres que Lucien adresse au bâtonnier révèlent une activité pénale tout aussi importante que son activité civile. La plupart consiste en des demandes d’autorisation de se rendre à l’administration pénitentiaire pour obtenir des permis de visite de ses clients.

Le 25 juin 1936, le Parquet général écrit au bâtonnier pour lui demander son avis sur les mérites de Lucien pour obtenir la Croix de chevalier de la Légion d’honneur. L’annotation sur la lettre semble correspondre à un accord. La demande est, cependant, renouvelée, deux ans plus tard, dans une lettre du 19 mai 1938 au bâtonnier. La réponse du bâtonnier, datée du 31 mai 1938, précise que « rien ne fait obstacle au point de vue professionnel » à la remise de cette décoration, et que Maître Weill « exerce honorablement ». Encore une fois, la démarche n’aboutit pas. Lucien ne se voit pas décerner la Légion d’honneur.

On ne sait comment Lucien Weill a perçu la montée du nazisme, le pacte germano-soviétique. Comment il a vécu, lui, juif, dans l’atmosphère délétère et antisémite des années qui précèdent le deuxième conflit mondial. On peut supposer que le milieu dans lequel il évolue et le statut d’avocat ont amorti les chocs.

La guerre est déclarée. La drôle de guerre de 1939 qui va se terminer par le désastre de l’Exode et la reddition de Pétain, dite Armistice.

L’Ordre des avocats de Paris adresse à tous ses membres un questionnaire pour connaitre leur situation militaire et familiale ainsi que le lieu de leur résidence privée. On imagine les informations mises involontairement à disposition des autorités d’occupation ou du Commissariat aux Affaires juives …

Le 24 septembre 1939, Lucien écrit au bâtonnier pour lui indiquer qu’il réside à Meung-sur-Loire depuis le début du mois d’août et qu’il a reçu le questionnaire de l’Ordre. Il ajoute qu’il s’est inquiété auprès du lycée de son fils Alain, qui a 15 ans, de savoir si celui-ci « pourra poursuivre normalement ses études ». Il conclut : « De toutes façons, en ce qui me concerne, je désirerais orienter ma vie professionnelle ouvrant cette triste période, en me conformant à vos directives et à vos conseils » et il rappelle au bâtonnier Jacques Charpentier qu’ils ont prêté serment à la même date, ce qui créé un lien.

Quant au questionnaire envoyé par l’Ordre pour connaitre la situation des avocats, Lucien l’a renvoyé après avoir barré la partie relative à la situation militaire. En revanche, à la question de savoir s’il accepterait de suivre bénévolement les affaires d’un confrère mobilisé, il a répondu oui.

Le 11 septembre 1940 est promulguée la loi qui restreint l’accès au barreau aux personnes de nationalité française « à titre originaire, comme étant né d’un père français » ou aux anciens combattants. Sur proposition du bâtonnier Charpentier, l’Ordre met immédiatement en œuvre cette législation en envoyant un questionnaire à tous les avocats pour leur demander de justifier de leur nationalité.

Lucien répond sans tarder. Dès le 26 septembre 1940, il établit sa naissance française, de parents l’un et l’autre français. Il joint son livret militaire et évoque le contenu de celui de son père. Il signale encore l’origine française de ses grands-parents paternels et maternels. Sa filiation française est indéniable. C’est en ce sens, de façon laconique, que conclut le rapporteur.

Lucien, dont le cabinet est maintenant 23, rue d’Orléans, toujours à Neuilly, continue son activité. Comment vit-il la promulgation du décret de décembre 1940 qui impose l’obligation de se déclarer juif au commissariat et de porter l’étoile jaune ? Il est vrai que l’Ordre n’en a jamais fait une affaire et que personne ne la porte sur la robe d’avocat au Palais.

Le 16 juillet 1941 est promulgué le décret qui règlemente l’accès des juifs à la profession d’avocat. Il institue un numerus clausus de 2%, comprenant les anciens combattants, et autorise le Conseil de l’Ordre à proposer des dérogations.

Lucien, français et ancien combattant, ne doit pas se sentir menacé dans son exercice professionnel. Pourtant, les autorités d’occupation ont décidé d’arrêter les avocats juifs parisiens, ces suppôts bien connus de la République. Le régime se méfie des avocats.

La rafle des avocats parisiens est organisée le 21 août 1941. Lucien est arrêté, au petit matin, à son domicile qui est aussi son cabinet. Le concierge de l’immeuble 23, rue d’Orléans témoignera qu’il a été « arrêté par les autorités occupantes ».

Comme ses confrères arrêtés le même jour, il est transféré à Drancy. Se trouvent avec lui Pierre Masse, Jacques Frank, Elie Kowner, Theodor Valensi, Gaston Weill, Robert Bilis, Edmond Bloch, Maurice Weill-Raynal, Marcel Uhry, Gaston Crémieux, …

Ils sont 49 avocats parisiens juifs qui ont été arrêtés à leur domicile à l’aube par des « autorités d’occupation » … secondées souvent par la police française de Vichy qui est aux ordres.

Lucien va rester à Drancy jusqu’au 4 septembre 1942. Presqu’une année.

La Chambre des Huissiers informe le bâtonnier, par des lettres des 8 mai 1941 et 9 décembre 1941 qu’un de ses membres est chargé d’engager des poursuites contre Lucien pour loyers impayés rue d’Orléans. C’est le signe que l’activité professionnelle de Lucien ne lui permettait plus d’assumer ses charges.

Pendant son internement et ensuite, son cabinet est géré par Maître Alec Mellor, un catholique féru de franc-maçonnerie, probablement désigné par l’Ordre.

Le décret du 16 juillet 1941 a restreint l’accès à la profession d’avocat pour les juifs et a institué un numerus clausus, comprenant les anciens combattants. Le Conseil de l’Ordre doit proposer une liste des avocats juifs dont le maintien au barreau est souhaitable. Le nom de Lucien Weill n’apparait pas dans la liste.

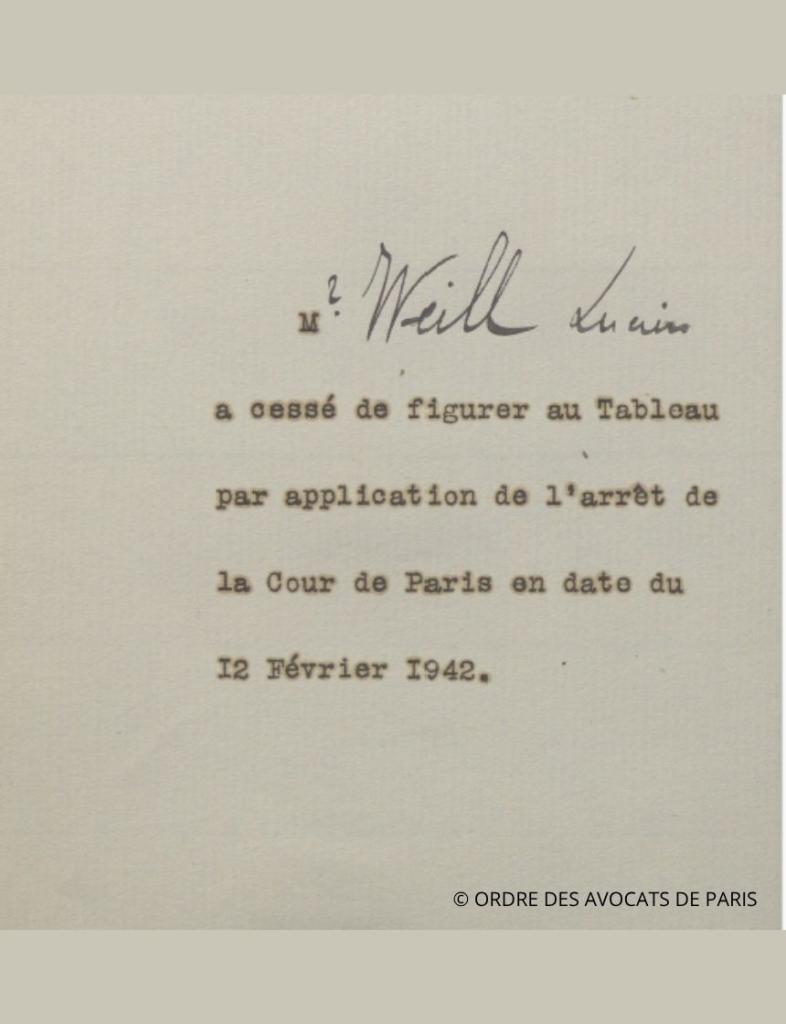

Il est omis du tableau par décision de la Cour d’appel de Paris du 12 février 1942.

Aussitôt informé, alors qu’il est « interné administrativement », Lucien présente une requête au Commissaire général aux Questions juives pour demander l’application à son profit de l’article 8 de la loi du 2 juin 1941. La loi du 2 juin 1941, dite « second statut des Juifs », remplace la loi du 3 octobre 1940, premier statut des Juifs, et définit l’appartenance à la « race juive » par rapport à la religion des grands-parents. L’article 8 prévoit les 2 cas dans lesquels les juifs peuvent être relevés des interdictions prévues par la loi : avoir rendu des services exceptionnels à l’Etat français ou avoir une famille établie en France depuis au moins cinq générations et qui a rendu à l’Etat français des services exceptionnels.

Dans une lettre du 2 mars 1942 adressée au bâtonnier, le Parquet général demande un avis motivé au Conseil de l’Ordre. Une fiche dans le dossier ordinal de Lucien mentionne l’avis favorable qui a été donné dès le 13 mars 1942.

Une réponse a-t-elle été apportée à la requête ? Il est plus que probable qu’un refus a été opposé. Lucien reste à Drancy. Il est transféré à Pithiviers le 4 septembre 1942. Il y demeure jusqu’au 23 septembre, date à laquelle il est envoyé à Beaune-la-Rolande, puis à Drancy. Ces transferts s’expliquent par l’exigence des Allemands de remplir chaque train avec 1000 personnes. Les vieillards, les femmes et les enfants, même français, complètent …

Lucien embarque dans le convoi n°36 du 23 septembre 1942. Sait-il que son confrère Maurice Weill-Raynal est dans le même convoi ? Lucien est âgé de « seulement » 58 ans. Trop vieux pour avoir une quelconque utilité au camp. Il est déclaré décédé le 28 septembre 1942, 5 jours après son départ de Drancy, comme c’est la règle dans l’ignorance des faits réels.

Sa femme, Marthe, et son fils Alain vont rester sans nouvelle après cette déportation.

Alain va s’engager dans la Résistance alors qu’il est très jeune. Il a 18 ans. Ses faits d’armes lui vaudront de se voir décerné la Croix de la Résistance et la Croix de guerre 1939-1945. Les deux décorations en disent long sur l’importance de son engagement et son courage.

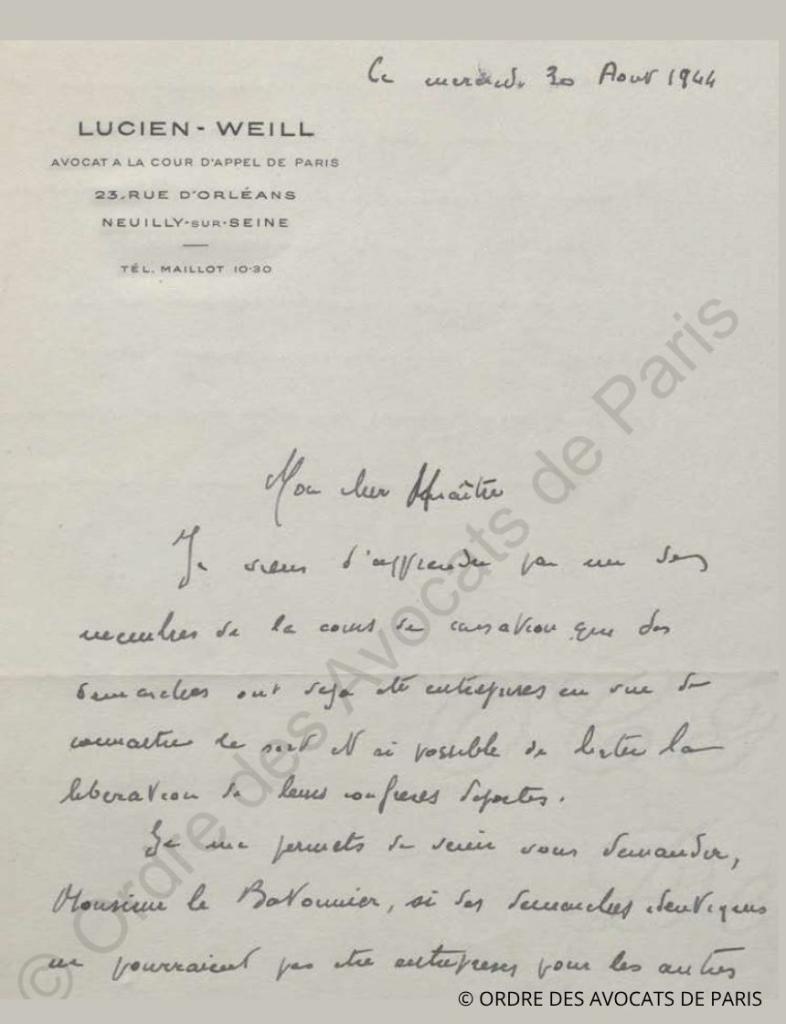

Après la Libération de Paris, Alain Weill écrit au bâtonnier, le 30 août 1944, sur papier en tête du cabinet de son père :

« Je viens d’apprendre par un des membres de la Cour de cassation que des démarches ont déjà été entreprises en vue de connaitre le sort et si possible de hâter la libération de leurs confrères déportés.

Je me permets de venir vous demander, Monsieur le Bâtonnier, si des démarches identiques ne pourraient pas être entreprises pour les autres membres du barreau.

Il m’a été également dit ce matin qu’il s’agissait d’échanges d’otages.

Excusez-moi, Monsieur le Bâtonnier, d’avoir encore recours à vous, mais ma mère et moi voulons tenter l’impossible en vue d’avoir des nouvelles de papa et d’abréger si possible ses souffrances. »

Le 7 septembre 1944, le bâtonnier répond longuement :

« Je me serais certainement déjà occupé du sort de votre père si j'avais trouvé un moyen de lui venir en aide ou tout au moins d'obtenir des éclaircissements sur sa situation. Mais actuellement aucune des démarches de ce genre, entreprises par nous, n'a obtenu le moindre résultat. Il faut donc, si cruelle que soit l'attente, que Madame Lucien Weill s'arme encore de patience. L’heure de la délivrance ne saurait tarder et je suis persuadé que d'ici à quelques semaines nous pourrons enfin rentrer en relation avec ceux de nos confrères qui ont été déportés. »

Marthe va entreprendre de multiples démarches, dont celle d’obtenir la mention « Mort pour la France » pour son mari. C’est seulement en 1950 que l’acte de décès de Lucien sera établi.

Après la guerre, Alain a choisi de changer son nom de famille en Lumat. Il a eu deux fils. L’un d’eux cherchait encore, il y a quelques années, les traces de son grand-père et de sa famille paternelle.

Lucien Weill n’est pas oublié. Son nom a vocation à rester gravé très longtemps sur le monument aux morts du Palais.

Michèle Brault

Titre de déporté politique, 11 septembre 1952.

Dossier administratif de Lucien Weill.

Archives Historiques de la Défense :

Vincennes :

Lucien Weill : 16 P 601962

Caen :

Lucien Weill : 21 P 549 837

Gallica-BNF-Retronews :

L’Echo nogentais, 19 mars 1911

La Gazette de France, 12 avril 1912

La bataille Syndicaliste, 11 juin 1914

Échos de l'exportation : bulletin mensuel de la Maison Schreiber et Aranson, 29 mai 1914

L'Indépendant du XVe et d'Issy-les-Moulineaux, 25 avril 1914

Le XIXe siècle, 22 décembre 1920

Le Républicain du Gard, 2 juillet 1921

La dépêche algérienne, 23 février 1931

Le Républicain, 7 janvier 1939