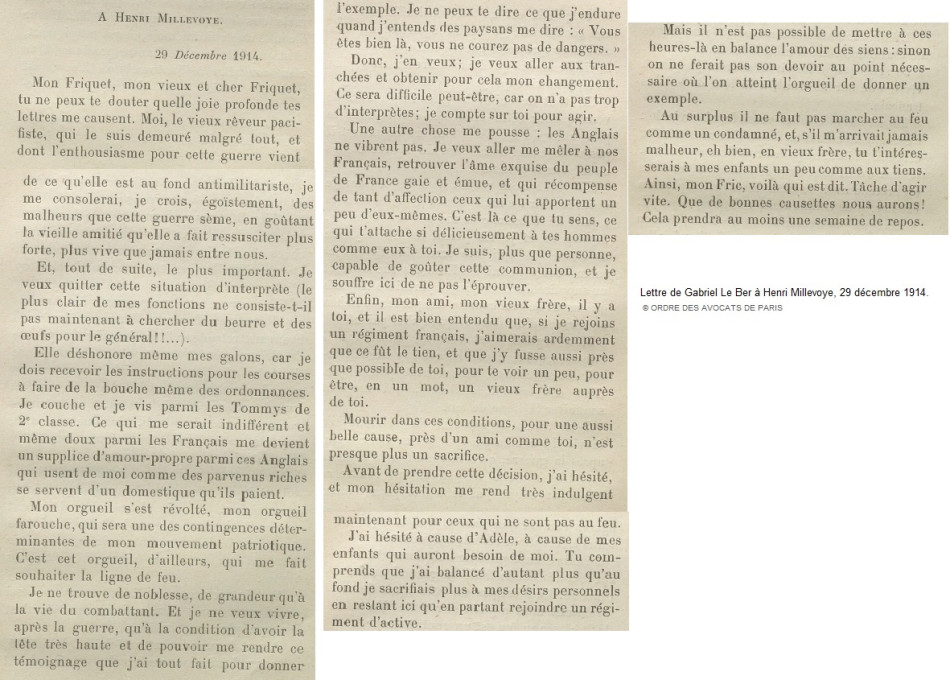

Lettre de Gabriel Le Ber à Henri Millevoye- 21 décembre 1914

Gabriel le Ber écrit en décembre 1914 à son confrère Henri Millevoye. Tous deux sont mobilisés et sur le front.

Cette lettre se trouve dans Lettres de guerre de Gabriel Le Ber (1914-1916), conservé au Musée du Barreau de Paris.

WEILL Paul (1893-1965)

Paul Marx Weill est né le 28 mars 1893 à Paris, au domicile de ses parents Anselme et Sophie Henriette Adeler, au 10 rue St Lazare Paris 9e. Son père était docteur en médecine, sa mère sans profession. Il est le 4e et dernier enfant de la fratrie.

Il est admis au stage le 25 octobre 1913 puis le suspend rapidement pour une durée de trois ans afin d’effectuer son service militaire. La première Guerre mondiale éclate entre temps et Paul Weill est naturellement mobilisé.

D’abord réformé lors de son service militaire pour orchite chronique (infection des testicules), il rejoint le 74e Régiment d’infanterie le 15 août 1914. Il est détaché le 19 août comme interprète à la Mission militaire française près l’armée britannique.

Il prête serment au barreau de Paris le 25 novembre 1914.

En octobre 1915, il est placé en subsistance au 19e escadron du train, ce qui signifie qu’il est provisoirement rattaché à cette unité pour s’occuper de la nourriture et du solde. Le 19e escadron du train était chargé assurer en campagne la mobilisation des formations destinées, et plus particulièrement la mobilisation d’un grand nombre d’éléments destinés au service automobile.

Il est blessé le 4 février 1917 à Flaucourt dans la Somme d’une plaie superficielle de la main droite par éclats d’obus. Après avoir été nommé brigadier le 16 avril 1917, il est désigné pour accompagner un convoi automobile à Marseille le 17 décembre.

En 1918, il est de nouveau blessé le 23 octobre 1918 à Homeries dans le Nord : sa paume et les doigts de sa main gauche ont été touchés par des éclats d’obus, ce qui lui vaut une citation à l’Ordre de la division n° 21606 « D » du 12 août 1919 : « le 23 octobre 1918 est entré dans Homeries (Nord) avec les avants gardes de son bataillon pour porter secours à la population civile qui s’y trouvait. Le village étant soumis à un bombardement des plus violents l’interprète Weill a néanmoins continué sa mission avec sang-froid et un mépris du danger le plus absolu. A été blessé deux fois au cours de la campagne ». Cette 2e blessure a été portée d’après le texte de la citation et les déclarations de l’intéressé, selon les mentions de sa fiche matricule. Elle précise aussi qu’il n’a jamais été évacué pour ses blessures.

Il est ensuite en subsistance au 128 R.I. le 5 avril 1919 et démobilisé le 31 août 1919.

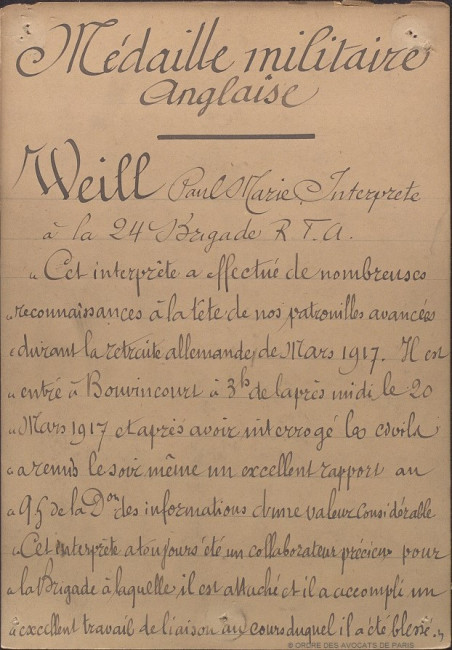

Paul Weill sera décoré de la Croix de guerre étoile d’argent, de la médaille de la Victoire, de la médaille commémorative française de la Grande Guerre, de la military medal le 21 avril 1917 (médaille militaire britannique) et de la médaille militaire par arrêté ministériel du 17 octobre 1921.

Après avoir été actif à l’armée durant six ans, dont cinq de guerre, il reprend le chemin du Palais et de son cabinet, non sans difficultés, et se forge une excellente réputation comme en témoigne le journaliste du Carnet de la Semaine du 20 juillet 1930 : « Paul Weill qui assume au Palais la réputation de « l’homme qui a le plus d’esprit du barreau ».

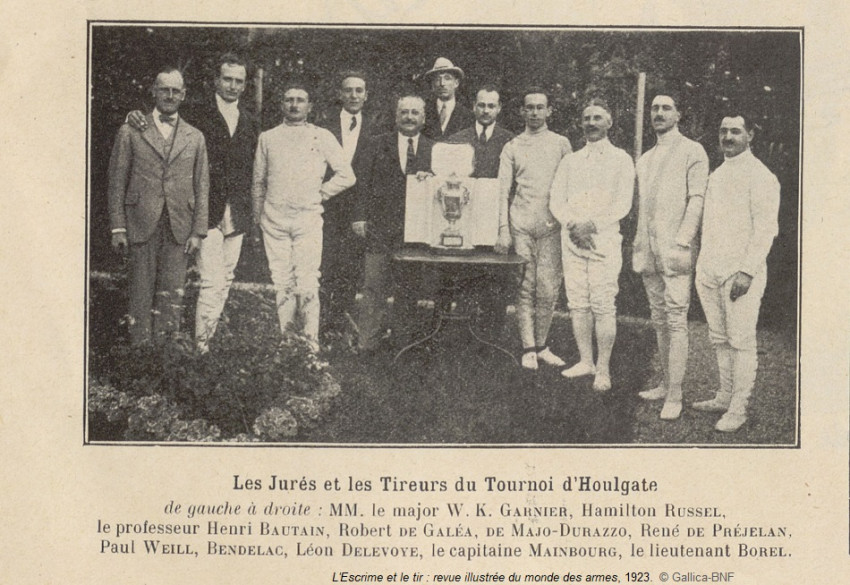

Paul Weill est également un grand sportif, notamment un brillant escrimeur. Il remporte notamment le championnat des avocats à la Cour de Paris en 1914 et en 1926, ainsi que plusieurs titres dans de nombreux tournois internationaux. Membre de la société « L’Epée », dont il deviendra Secrétaire général puis Président (1919-1930), il est sacré Champion de France en 1921. En 1924, il participe à l’inauguration par le Bâtonnier Henri Robert de la première salle d’armes du barreau de Paris. Il s’implique également dans la fédération nationale d’escrime et devient leur avocat et conseiller juridique.

Il s’illustre également en 1926 avec son confrère Georges Daumas en mettant en scène la revue du Palais ; la revue du Palais, organisé par le Club du Palais (dont Paul Weill sera président), est un spectacle écrit, joué et composé par des avocats et qui se déroule chaque fin d’année judiciaire (en juin). Le journaliste de l’Ere nouvelle ne tarit d’ailleurs pas d’éloge sur les deux avocats : « Oh ! l’aimable revue qu’ils ont écrite ! Georges Daumas et Paul Weill sont deux avocats excellents, qui ont malgré cela, beaucoup d’esprit ! Leur revue est ruisselante de verve joyeuse, d’agréable enjouement, de fantaisie gentille, à laquelle ne manque pas la grâce. Une libre ironie, assez dure parfois en sa franche gaité, l’anime tout entière ».

Dans les années 1930, Paul Weill se constitue une clientèle nationale et internationale, notamment d’artistes et de gens du spectacle : Paul et sa femme Suzanne Blum font plusieurs voyages aux Etats-Unis, que ce soit avec leurs confrères pour des congrès, ou avec leurs clients acteurs américains. Il représente à plusieurs reprises le barreau de Paris au Congrès des avocats de Toronto (Canada) et de Chicago. Il est également l’avocat du Ministère des Affaires étrangères, de l’intérieur et de l’information à partir de 1935.

En 1933, il est honoré du titre de chevalier de la Légion d’honneur.

Le 2 octobre 1934, il épouse sa consœur Suzanne Blum, qu’il a rencontré à Cannes, à la terrasse du Miramar.

Au 2e jour de la mobilisation Paul Weill part comme officier défenseur dans la Justice militaire des Armées, laissant sa femme à Paris. Il est démobilisé à la fin du mois de juillet 1940 et rejoint les Forces françaises libres. Ayant quitté Paris, il transite par Bordeaux pour rejoindre sa femme aux Etats-Unis en novembre 1940. Ils s’installent d’abord chez des amis avant d’obtenir une chambre dans un hôtel new-yorkais de la 40e rue, pour un modeste loyer. Dans un premier temps, Paul et sa femme Suzanne ne travaillent pas ; lui fait la cuisine, elle entretient le foyer. L’exercice de leur métier d’avocat s’est avéré en effet quelque peu difficile : les règles américaines imposaient qu’aucun avocat français, sauf admis à exercer la profession aux Etats-Unis et jouissant donc de la nationalité américaine, n’était même autorisé à donner des conseils de droit français à des français.

Dès son arrivée aux Etats Unis, Paul Weill adhère à l’association gaulliste France Forever, fondée en juillet 1940. Ce comité a créé une filiale à New-York dès septembre 1940 sous la direction de Mme M. Dougherty. 56 chapitres furent créés dans tous les Etats-Unis afin de diffuser les informations du Comité national français, par tous les moyens : presse, radio, brochures, conférences, meetings. Le comité exécutif comprenait de nombreuses personnalités dont des avocats tels que Mildred Bixby, Paul Weill, Henry Torres. L’administration de France Forever était assurée par Pierre-André Weill, ancien combattant de la campagne de France, et qui, engagé volontaire dans les rangs de la France Libre, avait été à plusieurs reprises refusé au service actif. Paul, parfaitement bilingue, participa activement en faisant des conférences et en rédigeant des centaines d’articles. Il écrit en français dans le journal Pour la Victoire, ou en anglais pour le New York Post sous des pseudonymes divers, tandis que le Herald Tribune et le Times accueillent ses « lettres d’un lecteur ». Il devient également vice-président exécutif de la France libre aux Etats-Unis.

En 1942, alors qu’il a déjà quitté Paris pour Bordeaux, il est dans la liste des 48 avocats juifs qui pourront continuer à plaider au Palais, au titre de combattant de la dernière guerre. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 2 janvier 1942, maintient par priorité 48 avocats juifs du barreau de Paris au titre des exceptions prévues par l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 en faveur des anciens combattants et des victimes de guerre.

Il signe en 1943 pour la France libre, le projet de « déclaration des Droits de l’Homme pour le Monde », préparé par le gouvernement américain ; mais il tente depuis plusieurs mois de reprendre le chemin militaire, ce qui s’avère difficile vu son état et son âge (il approche des 50 ans). Grâce au colonel de Chevigné (1909-2004), il réendosse l’uniforme et part pour l’Algérie. « Du coup, à 50 ans il s’en crut à nouveau 20 » raconte sa femme Suzanne Blum dans ses mémoires. Il devient combattant volontaire de la France libre. Il arrive à Alger à la fin du mois de juin 1944 et est reçu par l’Alliance française d’Alger qui organise un dîner en son honneur et en celui de M. de Rochemont, président de France Forever. Entre mai et juin 1944, ses compétences de journaliste et d’écrivain lui permettront d’assurer le poste de directeur de la section « presse » du gouvernement provisoire. En effet, le Comité français de libération Nationale (CFLN) crée le 3 juin 1944 à Alger le gouvernement provisoire de la République Française, qui s’installera à Paris après sa libération et gouvernera la France jusqu’à l’adoption d’une nouvelle constitution. Il quitte Alger en juin 1944 comme commandant, et se distingue en août en prenant part à la Libération de la Provence.

En novembre 1944, Paul Weill est revenu à Paris. La guerre prend fin et il reprend son activité d’avocat :

- Pour les entreprises, telles que la SNCF dont il est le défenseur depuis 1937, et avant puisqu’il était avocat de la Compagnie nationale des chemins de fer de 1930 à 1937 ;

- Pour l’Etat, puisqu’il devient l’avocat du Ministère de l’Information ; également, en 1950, il sera nommé avec son confrère et beau-frère André Blumel, rapporteur du comité consultatif du contentieux du Ministère de l’Intérieur (Journal officiel du 3 juillet 1950).

Il travaille également dans les milieux artistiques et cinématographiques : il devient l’avocat du Centre national de la cinématographie française fin 1945, et participe en 1949 comme membre du jury du festival de Cannes, sous la présidence de l’historien Georges Huisman et aux côtés de Jules Romains. Il défend de nombreuses sociétés de production cinématographiques, plusieurs artistes et personnalités politiques.

Il sera décoré de la croix de guerre 1939-1945, 30 ans après avoir reçu celle de 1914-1918, des titres d’officier de la Légion d’honneur, de commandeur de l’étoile noire du Bénin et de commandeur du Ouissam Alaouite (haute distinction marocaine). La cravate de commandeur de la Légion d’honneur lui sera remis par Paul Boncour en 1957.

Il décède le 19 juillet 1965, après 51 ans de carrière.

Sources et bibliographie

Dossier ODA.

Suzanne Blum, Vivre sans la patrie 1940/1945, éditions Plon, Paris, 1975.

Fiche matricule Weill, Paul Marx , Matricule 946 D4R1 1766, Archives de Paris.

France Forever par Richard de Rochemont, Fondation de la France libre.

Dossier de la Légion d’honneur, base Léonore

Généanet : Paul Weill

Articles de Paul Weill pour France Amérique :

France Amérique, 18 juillet 1943

France Amérique 17 octobre 1943.

France Amérique, 2 juillet 1944. Réception par l’Alliance française.

Gallica / Retronews

Biographie

Le carnet de la semaine, 20 juillet 1930

Le Petit Courrier, 10 mars 1933 : Légion d’honneur.

Conseillers pour tournage de films : Paris Soir, 28 septembre 1933

Bulletin de la LICA, 1er octobre 1957 : remise de la cravate de commandeur de la Légion d’honneur.

Affaires judiciaires

Affaire Hailé-Sélassié contre l’Etat Italien : Me Paul Weill avocat de Hailé-Sélassié :

Action française, 2 février 1939

Miss Paris 1939, Excelsior, 10 mai 1939 ; La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 10 mai 1939

Procès Madeleine Sologne : Paul Weill défend la Société de production contre Madeleine Sologne Combat 15 février 1948

Procès de Georges Scapini : Paul Weill son défenseur avec Me Roger Lamouche, La Dépêche tunisienne, 14 novembre 1949

Procès du comédien André Luguet / Elvire Popesco directrice du théâtre de Paris : Paul Weill et Etienne Caen avocats de Luguet : La Bourgogne républicaine, 18 octobre 1958

Affaire du sultan Sidi Mohammed Ben Youssef : La Croix 1er novembre 1955

Interview :

L’Intransigeant, 4 novembre 1935 : enquête sur les décrets lois du cinéma.

Paris Presse l’Intransigeant, 22 avril 1950 : article de Suzanne Granier-Raymond sur la maltraitance des enfants.

Escrimeur :

L’Ami du peuple, 3 février 1933

Voyages aux Etats-Unis

Cindy Geraci.

Page 30 sur 39