FRANK Jacques (1896-1942)

Jacques Frank est né le 18 mai 1896 à Neuilly-sur-Seine. Son père, Sigismond Jules, à 38 ans à sa naissance et exerce la profession de journaliste. Sa mère, Alice Thérèse Cahn, est sans profession. Elle a 34 ans, Jacques est son 4ème enfant. La famille demeure 90, boulevard Bineau, puis déménagera, toujours à Neuilly, 6, avenue du Château.

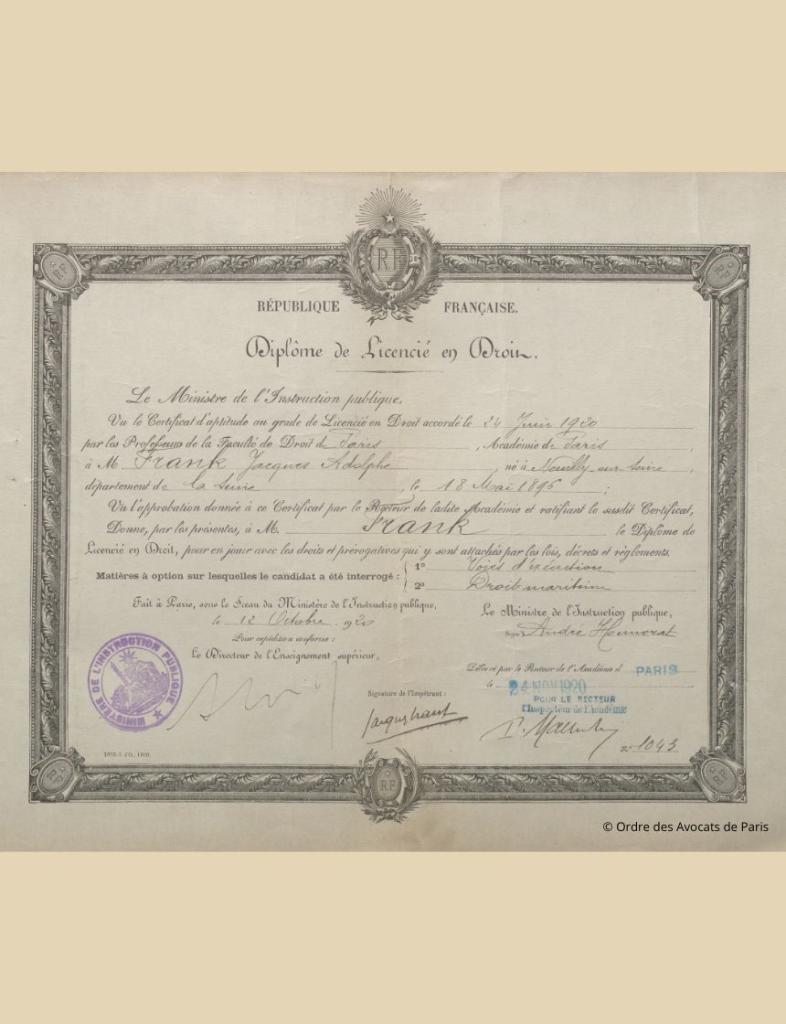

Jacques fait sa scolarité au lycée Carnot, à Paris. Dès l’obtention de son baccalauréat, en 1913, il entre comme petit Clerc chez Maître Cortot, avoué, tout en entamant ses études de droit. Son frère, Lucien, y est déjà principal.

Arrive l’été 1914 et la déclaration de guerre. Jacques, étudiant en droit, est encore trop jeune pour être appelé. Il le sera en avril 1915.

Il est incorporé le 7 avril 1915, comme soldat de deuxième classe, dans le 48e régiment d’infanterie, qui a son casernement à Guingamp et est principalement composé de Bretons. Il rejoint Joinville-le-Pont le 11 avril 1915 et est envoyé sur le front, « aux armées », le 29 novembre 1915.

Son régiment a déjà été engagé dans la bataille de la Meuse, puis dans la première Bataille de la Marne. Jacques le rejoint lorsqu’il est installé dans la plaine de la Champagne, près de Souain. Le régiment participe à la stabilisation du front et occupe un secteur vers la ferme des Wacques jusqu’au bois Sabot. À partir du 21 décembre 1915, le régiment est engagé dans la première Bataille de Champagne.

À partir de la fin du mois de juin 1916, le régiment est transporté par camion dans la région de Verdun où il est rapidement engagé dans la première Bataille de Verdun, vers le bois d’Haudromont et la côte de Froideterre, puis il se bat vers Thiaumont. La fin de l’année 1916 voit le régiment occuper un secteur vers Tahure et La Courtine. Le 23 décembre 1916, Jacques Frank est nommé caporal.

À partir du 1er mars 1917, il suit les cours des élèves officiers aspirants de Saint-Cyr. Très rapidement, il va monter en grade, révélant sa valeur. Il est nommé au grade de sergent le 20 juin 1917, puis aspirant le 20 juillet de la même année au 248ème Régiment d’infanterie qu’il rejoint à nouveau le 5 août 1917.

Le 14 septembre 1917, alors que son régiment occupe un secteur vers le Mont Cornillet et qu’il participe à une action, il est blessé par l’éclatement d’une charge de cheddite, un explosif à base de chlorate utilisé par l’armée française.

Fin septembre, le régiment se replie sur Bar-sur-Aube pour un repos mérité. Mais dès la mi-octobre, transporté dans la région de Verdun, il va participer à des engagements violents les 25 et 29 octobre et les six et neuf novembre dans ce qui est la deuxième Bataille offensive de Verdun.

Jacques n’est pas malheureux. Il est amoureux.

Il écrit régulièrement à celle qui va devenir sa femme et qu’il a rencontré, lorsqu’ils étaient enfants, à l’école communale de Neuilly. Suzanne. Ce même mois de septembre 1917, avant sa blessure, il espère « un petit coup de Trafalgar » qui lui permettra d’obtenir une permission exceptionnelle pour aller la voir. Au plus fort de la guerre, il constate : « pour l’instant, je vois tout en rose. »

Cet amour le porte. En juillet 1918, s’adressant toujours à celle qu’il appelle « mon amour adoré », il écrit : « comme toujours, je suis passée au travers des balles et des obus sans une égratignure. »

Les citations qu’il recueille montrent que ce n’est pas faute de courage et d’audace qu’il est – relativement – épargné. Son chef de bataillon le qualifie de « spécialiste des liaisons périlleuses et aventurées » et mentionne qu’il « dépasse toujours sa mission avec une audace inouïe ».

En août 1918, il se distingue à plusieurs reprises dans la troisième Bataille de Picardie, ce qui lui vaudra encore une citation.

Le 14 septembre 1918, son régiment, dans le but d’organiser un secteur vers Hinacourt et l’ouest de Vendeuil, combat près de Grivillers, de Popincourt et en particulier, près du Canal Crozat, la première section du canal de Saint-Quentin.

Jacques est volontaire pour une mission de renseignement. À la tête d’un groupe d’autres volontaires, il doit se porter au niveau des lignes ennemies pour repérer leur organisation afin de faciliter un assaut ultérieur. Jacques, dont la bravoure exceptionnelle est louée par ses supérieurs, s’élance malgré des tirs de barrage importants des batteries ennemies. Il avance, déterminé, quoi qu’il en coûte, à rapporter le renseignement. Il passe même les lignes ennemies. Mais un obus empêche son retour.

Ce sont ses compagnons qui le ramènent, moribond.

Grièvement blessé, Jacques a terminé sa guerre. Il est évacué sur l’hôpital de Rouen. Son corps est couvert de plaies. Les éclats d’obus se sont nichés dans ses hanches et dans la région du pubis. Le nerf sciatique droit est coupé. Il a un éclat d’obus dans le poumon.

Il est résigné et satisfait. Il a fait son devoir. Mourir pour la France…

Opéré cinq fois par un chirurgien parisien, Jacques Frank survit. Des années de soins et de convalescence l’attendent. Il ne pourra prêter serment d’avocat qu’en avril 1924.

Il est parti à la guerre jeune étudiant en droit enthousiaste et patriote, il a servi dans l’armée en soldat héroïque, il en revient extrêmement diminué avec, comme l’écrit son ami Maurice Alléhaut, les incommodités physiques d’un vieillard.

La suite de son parcours durant la 2e Guerre mondiale : Jacques Frank.

Michèle Brault

Citations

Cité à l’ordre n°536 du 248ème Régiment d’Infanterie le 21 août 1918 :

« Jeune officier très brave d'un entrain remarquable, qui a pris part à de nombreux coups de main. Le 21 juillet 1918, à la tête d’un groupe participant à une opération, à pénétrer dans les lignes ennemies, nettoyer la ligne qui lui était assignée, a ramené un prisonnier et du matériel. »

Cité à l’ordre n°16 687 du 22 avril 1919 :

« Officier d’un allant et d’une bravoure remarquables. Le 4 août 1918, a exécuté en plein jour avec un groupe de volontaires un coup de main particulièrement audacieux sur un point occupé par l’ennemi est situé à plus de 1500 m de nos lignes, s’en est emparé et s’y est maintenu malgré une forte réaction de l’artillerie lourde ennemie. »

Nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur le 22 avril 1919 :

« Jeune officier d’une bravoure exceptionnelle. Après s’être de nouveau distingué dans les affaires des 16 et 17 août 1918, est parti le 7 septembre 1918 pour effectuer à la tête d’un groupe de volontaires une liaison importante qui, au cours de l’exécution, s’était (illisible), n’a pas hésité à dépasser les limites de sa mission pour aller chercher au plus fort des barrages ennemis le renseignement qui devait permettre à son régiment de s’engager ultérieurement dans les meilleures conditions. Les revenus criblés de blessures. 1 blessure (illisible). Deux citations. La citation ci-dessus comporte la Croix de guerre avec palmes. »

Décorations

Chevalier de la Légion d’honneur

Croix de guerre avec palmes

Etoile de bronze

Etoile d’argent

Sources ODA

Discours de Maurice Alléhaut, AG de la Conférence du stage, 1954.

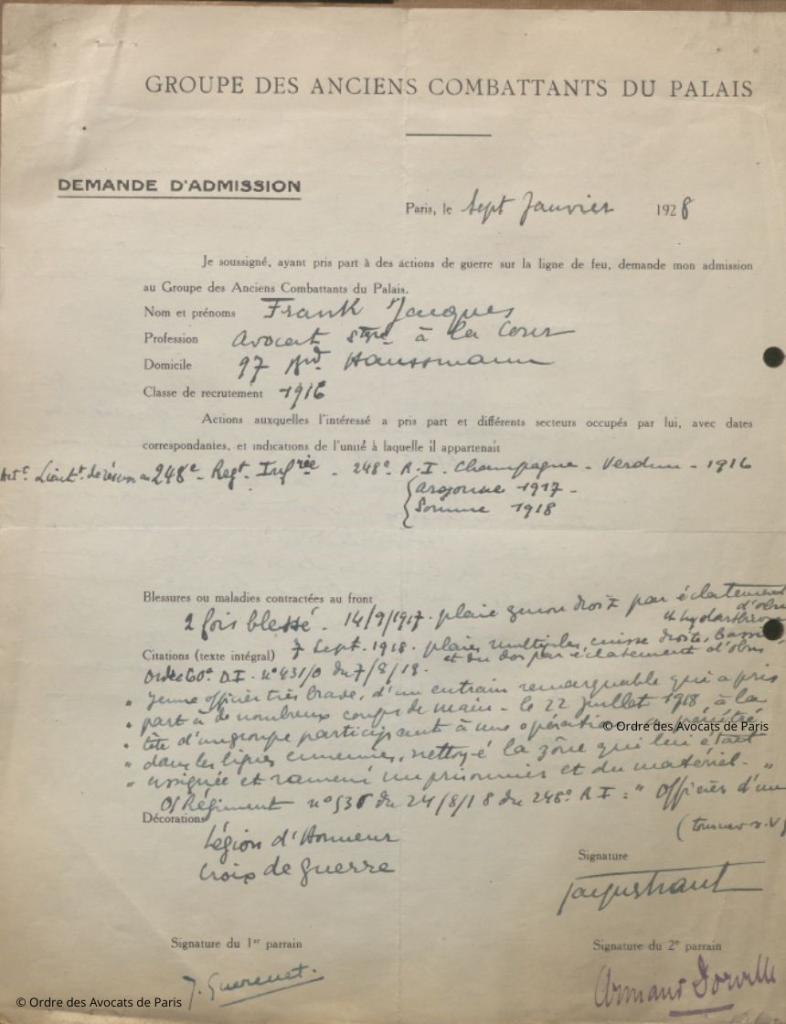

Archives des Anciens Combattants du Palais.

Autres Sources

Archives départementales des hauts de Seine, acte de naissance, E_NUM_NEU_N1896 - 1896 1896

Archives de Paris, D4R1 1918, matricule 5607.

BAUME Gabriel Athanase Antoine Marie (1863-1936)

Gabriel Baume est né à Quimper le 24 mars 1863, fils cadet de Irénée Célestin Baume (1828-1890) et de de Adélaide Marie Antoinette Follet. Son père, médecin, fut directeur de l’asile Saint Athanase de Quimper, succédant en 1857, à son fondateur Athanase Follet.

Gabriel fait toute sa scolarité à Quimper et poursuit des études de droit à Rennes. Il obtient sa licence de en 1884 puis prête serment au Barreau de Rennes le 3 février 1885 et effectue son stage jusqu’en 1889. Parallèlement à son métier d’avocat, il exerce ses talents journalistiques comme rédacteur auprès du journal L’Eclaireur de Rennes (1884-1889) dirigé par son frère Anathase Louis Antoine Marie Baume (1856-1921).

En 1894, il prend le chemin de la vie parisienne, sollicitant son inscription au Barreau : « la demande d’extraction a eu pour motif son départ pour Paris […] mais en vertu d’une tolérance consacrée par certaines traditions locales, nous n’avons pas considéré ce fait comme incompatible avec la profession » écrit en 1894 le bâtonnier du Barreau de Rennes à son confrère parisien membre du Conseil de l’Ordre, chargé d’étudier la demande d’inscription de Gabriel au Barreau de Paris. Il lui précise également que Gabriel Baume fréquentait très peu le Palais lors de ces années au Barreau de Rennes. Gabriel Baume intègre le Barreau de Paris le 27 octobre 1894.

Plus journaliste qu’avocat (même à Paris, il fréquentait peu le Palais), Gabriel écrit de nombreux articles sur divers sujets, suscitant parfois des polémiques… auxquelles il répondait par des duels à l’épée ! En février 1892, le journal La Nation relate un duel au pistolet aux environs de Paris entre Gabriel Baume, rédacteur de l’Autorité et M. Rateaud rédacteur au Petit National, au cours duquel quatre balles ont été échangées sans résultat. Le motif de l’altercation n’est pas précisé. Et lorsqu’il n’était pas acteur du duel, il en était témoin !

Le duel est une pratique datant du XVème siècle, dont le but n’était pas de tuer l’adversaire mais de laver la réputation de l’offensé. Interdit pendant la Révolution française, il devient cependant une pratique commune de la noblesse et de la bourgeoisie, réglementée et codifiée. Au XIXème siècle, le duel devient l’apanage des parlementaires et des journalistes, en quête de légitimité. Le combat se déroule devant des témoins veillant au respect des règles et des conventions particulières fixées au préalable (fixation notamment du nombre de coups à l’arme blanche ou à feu). L’un des duels les plus connus du XIXème siècle est celui opposant Clémenceau à Déroulède.

En novembre 1894, une polémique naît à la suite des commentaires de Gabriel Baume dans le journal L’Autorité sur l’attitude des députés qui ont refusé de voter les crédits pour envoyer une délégation aux funérailles du Tsar (Alexandre III). Offensé par une réponse de son confrère journaliste Gérault-Richard (1860-1911), dans la Petite République, Gabriel lui envoie via ses témoins une réparation par les armes, qui aura lieu à l’Ile de la Grande Jatte, le 19 novembre 1894 : épée de combat avec gants de ville à volonté. La durée des reprises est fixée à trois minutes, le « combat ne devant cesser que lorsque l’un des combattants sera mis dans un état d’infériorité constatée par les médecins » (La Libre Parole, 20 novembre 1894).

A la 2e reprise, Gabriel Baume est atteint à la partie inférieure du thorax, au-dessous du foie, sur la région de la vésicule biliaire d’une blessure de plus d’un centimètre de profondeur, mettant fin au combat.

Grand amateur de cette pratique, il réitère ce mode de règlement de compte en 1895 : Gabriel Baume publie un article dans l’Autorité sur une altercation au Sénat entre M. Isaac, député, sénateur de Guadeloupe et un officier d’infanterie de marine. M. Isaac s’est senti offensé. Après de longs pourparlers n’ayant pas abouti à la conciliation cherchée, une rencontre au pistolet de tir rayé est convenue au plateau de Chatillon : deux balles sont échangées à la distance de 25 pas et au commandement, sans résultat. Les deux procès-verbaux de cette rencontre ont été publiés par le journal La Politique coloniale du 8 juin 1895.

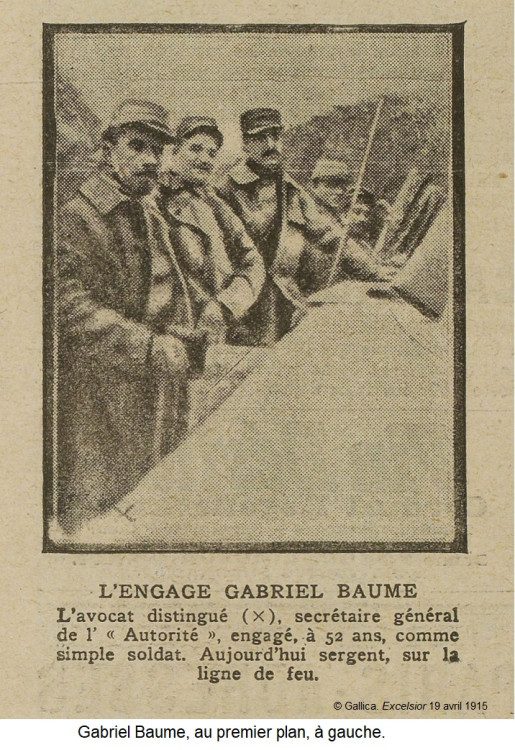

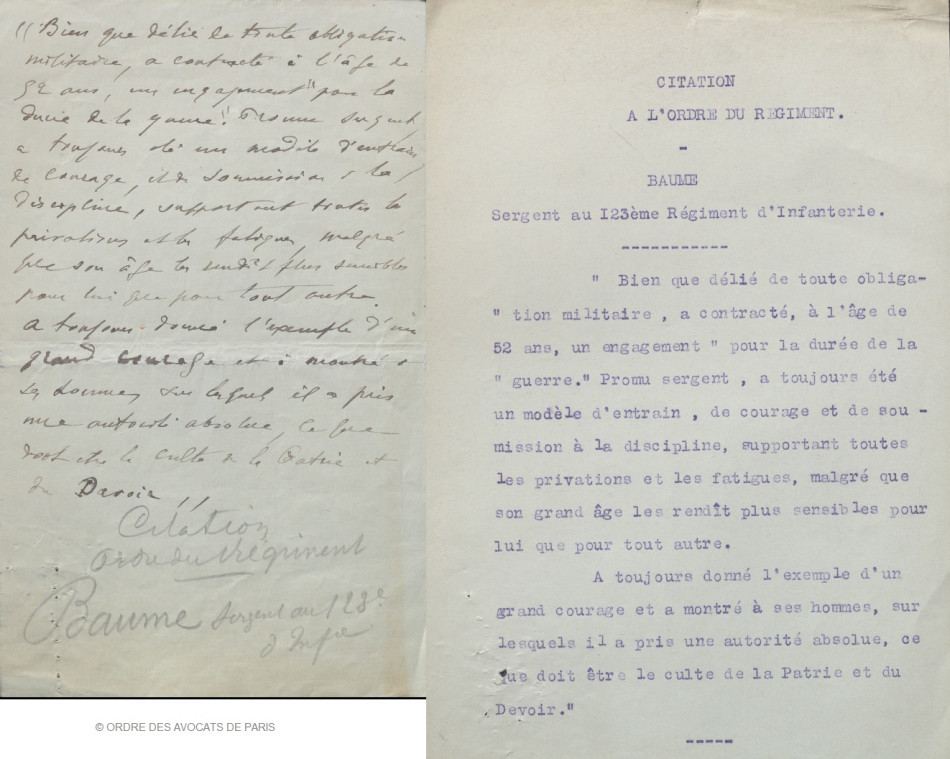

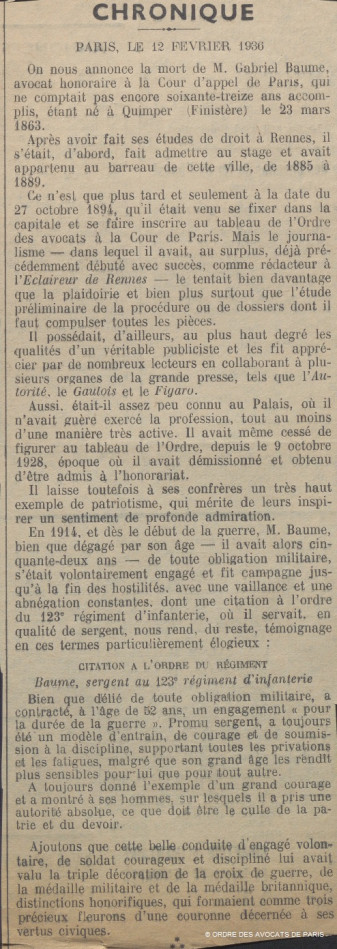

En 1914, Gabriel Baume n’est pas mobilisable en raison de son âge : il a 52 ans ! Il s’engage quand même comme volontaire pour la durée de la guerre et part au front. Nous n’avons pu retrouver son registre matricule mais pouvons toutefois, à l’aide des documents de son dossier d’avocat et de la presse, évoquer quelque peu son parcours. Il a combattu au 123e régiment d’infanterie, 4e Compagnie, engagé comme simple soldat, et gagnant les galons de caporal puis de sergent. En avril 1915, le Gaulois donne des nouvelles de Gabriel Baume, secrétaire général de l’Autorité, « de santé robuste, fervent de l’escrime et de la bicyclette » mobilisé au front « où il se porte à merveille ». Au mois de mai 1916, il est cité à l’Ordre du régiment :

Cette citation, mentionnée dans de nombreux journaux, lui vaut la reconnaissance de plusieurs de ses confrères journalistes, tel celui du Midi Socialiste le 10 juin 1916 : « Ohé ! Barrès, ohé les pantouflards de Paris et … d’ailleurs, les héros de l’écritoire, imitez un peu cet exemple et nous parlerons après de votre patriotisme ! »

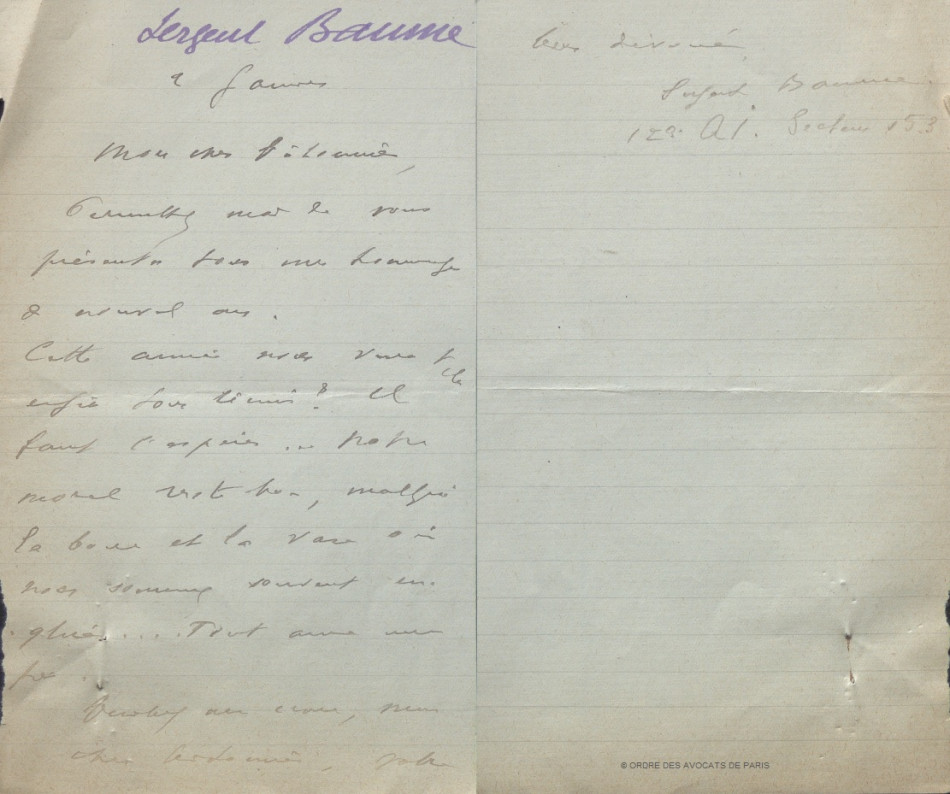

Il confirme d’ailleurs sa bonne santé au front (probablement à Verdun) en présentant ses vœux au bâtonnier le 2 janvier 1916 : « cette année nous verra-t-telle enfin tous réunis ? il faut l’espérer…. Notre moral reste bon malgré la boue et la vase où nous sommes souvent englués… ».

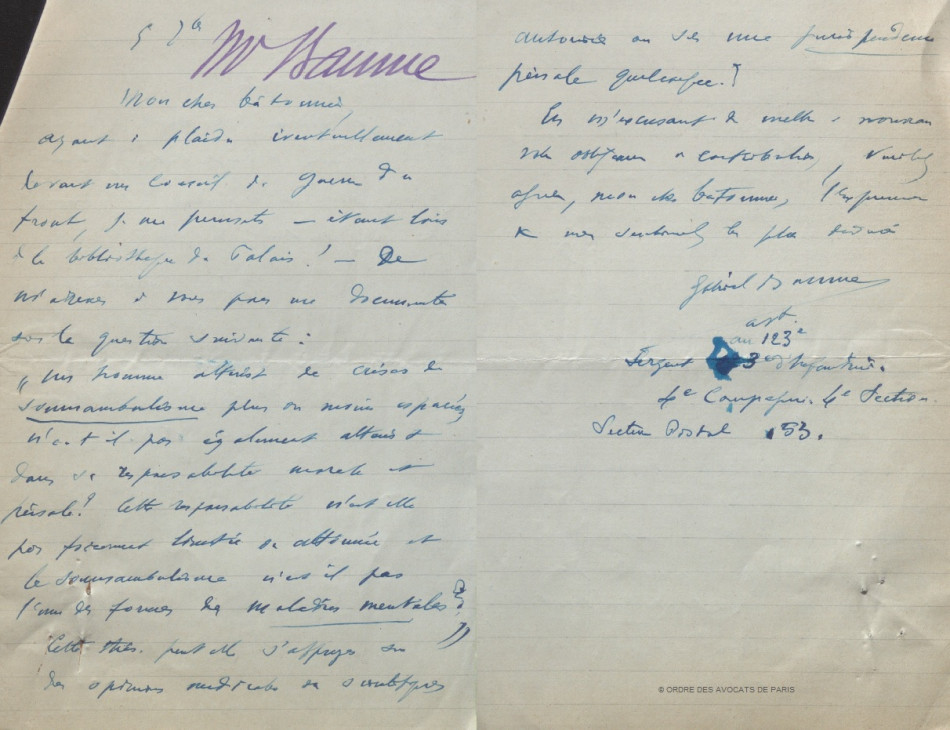

Avocat avant d’être sergent, Gabriel Baume exerce ses talents oratoires en siégeant « intentionnellement » près du conseil de guerre de la 35e division d’infanterie durant un an. Il écrit d’ailleurs au bâtonnier, « étant loin de la bibliothèque du Palais », pour lui soumettre une question de droit sur un soldat atteint de somnambulisme : est-ce une forme de maladie mentale ? et cet homme est-il atteint dans sa responsabilité morale et pénale ? Il demande au bâtonnier de lui envoyer d’éventuelles jurisprudences. Nous ne savons pas si réponse lui aura été faite…. Le 31 août 1918, il publiera dans le Gaulois un article sur comment la justice était rendue au front, s’appuyant sur cette expérience.

Gabriel Baume intègre ensuite le 326e régiment d’infanterie territoriale où il demande au Bâtonnier d’appuyer sa demande de nomination au poste de sous-lieutenant commissaire rapporteur près les conseils de guerre.

Il sera décoré de la médaille militaire, de la croix de guerre et de la médaille britannique.

Démobilisé, il reprend ses activités judiciaires et surtout journalistiques : il collabore au journal Le Gaulois jusqu’en 1929 comme secrétaire de rédaction, puis au Figaro (fusion avec le Gaulois) jusqu’en 1934.

En 1928, Gabriel Baume obtient l’honorariat puis démissionne du barreau parisien pour se consacrer à ses travaux littéraires.

Il meurt en février 1936, à l’âge de 71 ans, renversé sur un passage clouté par un camion. Il est inhumé au cimetière des Batignolles aux côtés de son frère.

« Il laisse à ses confrères un très haut exemple de patriotisme, qui mérite un sentiment de profonde admiration » écrira un journaliste lors de son décès.

Cindy Geraci.

Sources :

Gabriel Baume, dossier ODA.

Presse en ligne sur Gallica et Retronews :

Duel en 1892 :

L’Intransigeant, 12 février 1892

Duel à l’épée 1894 :

La Libre Parole, 20 novembre 1894

Duel en 1895

Le Peuple français, 7 juin 1895

La Politique coloniale, 8 juin 1895

Guerre 1914-1918 :

Sur la loi service militaire 3 ans : Le Matin, 1er juin 1914

Décorations

Journal des débats politiques et littéraires, 21 avril 1915

Décès :

Le Petit Parisien, 9 février 1936

Page 32 sur 39