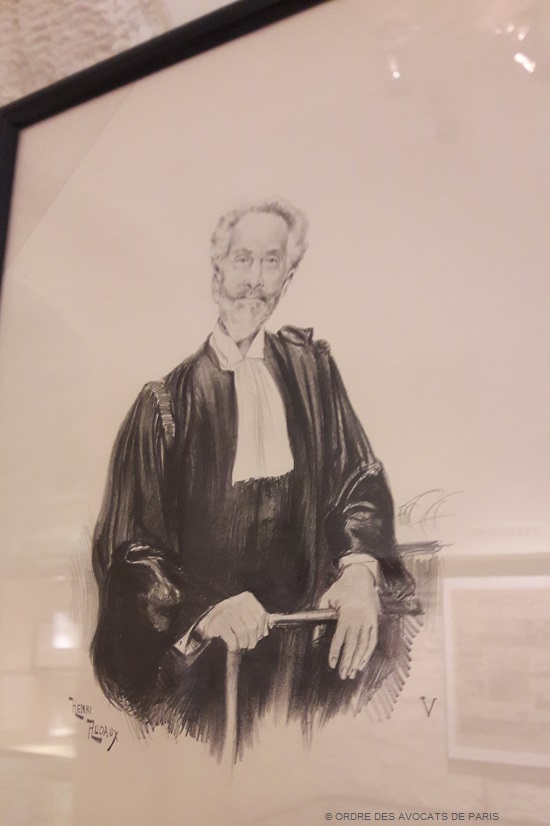

Edouard Clunet (1845-1922), avocat de Mata-Hari

Né en 1845 à Grenoble, Edouard Clunet prête serment au barreau de Paris en 1866.

Il est mobilisé comme sergent d’infanterie durant la guerre de 1870-1871, où il obtient la médaille militaire le 30 décembre 1870 pour faits de guerre et belle conduite pendant le bombardement du plateau d’Avron près de Paris les 27 et 28 décembre 1870.

Maria Vérone - la Militante

Née en 1874 à Paris, Maria Vérone entame une carrière d’institutrice avant de devenir avocate au barreau de Paris en 1907. Mariée, mère de deux enfants, et avocate, elle contribue dès le début du conflit à aider les femmes abandonnées par leurs maris mobilisés. Elle raconte au Figaro du 1er juillet 1915 qu’elle partait en vacances le 25 juillet 1914 et qu’elle est revenue à Paris aussitôt le décret de mobilisation paru : « des femmes étaient sans abri, sans secours, sans pain. Je m’employais de toutes mes forces à fonder des cantines gratuites, des ateliers de chômage […]. A mon tour j’étais mobilisée, engagée volontaire et j’avais grade : cantinière. Un soldat ne déserte pas son poste ; la cantinière pas davantage ».

Page 28 sur 39