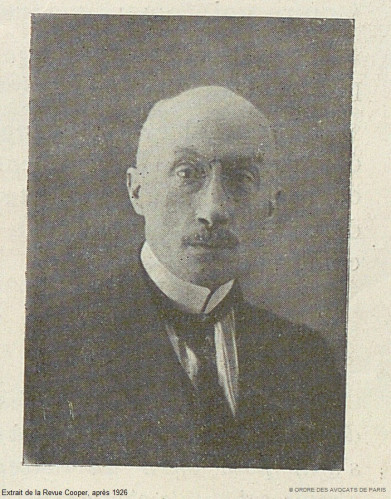

AIMOND Georges Louis (1878-1923)

Né à Paris le 28 octobre 1878, il est le fils du sénateur et président du Conseil général de Seine-et-Oise. Il étudie au lycée de Versailles, avant de s’orienter vers des études de droit à Faculté de Droit de Paris, tout en collaborant aux travaux politiques de son père. Il suit également des cours à l’Ecole de Sciences politiques de Paris.

Il effectue son service militaire en 1899 à la 24e section des commis et ouvriers militaires d’administration de Versailles : leur fonction était la gestion de l’intendance.

Docteur en droit, il entre au Barreau de Paris le 8 janvier 1902. Il se spécialise dans les Brevets d’invention marques de fabriques et devient l’avocat d’importantes entreprises industrielles et financières (Chaussures Fayard, Mestre et Blagé, Banque de la Seine…).

En 1900, il est président de la société nationale de sauvetage.

Il se marie le 16 octobre avec Melle Fernande Delmas fille de l’ingénieur, auteur du palais du Commerce à l’exposition universelle. Deux enfants (fils) naîtront de cette union, dont l’aîné est sous-lieutenant de génie à Epinal.

Officier de réserve en 1911, il a pris une part active à la constitution du service automobile : il était officier des convois automobiles, employé à l’encadrement de ces convois et a accompli une période d’instruction convois automobiles de poids lourds jusqu’en juillet 1912. Il passe ensuite dans l’armée territoriale, au 19e escadron du train – service auto.

Suite au décret de mobilisation, il arrive au 19e train le 2 août 1914 comme adjoint du commandement du dépôt du Service auto. En 1914, le 19e gère 190 unités hippomobiles ou automobiles soit près de 20 000 hommes, 15 000 chevaux, 4 000 voitures, tout en organisant le ravitaillement des troupes. Ses personnels isolés, détachements ou unités constituées participent à toutes les batailles.

D’abord affecté à l’état-major où il procède aux différentes organisations du service récemment créé, il demande rapidement à partir au front. Lieutenant, puis capitaine, il fait partie de la réserve numéro I (groupement n°2) dont les fanions portent la Croix de guerre et qui a pris, sous le feu de l’ennemi, une part si glorieuse aux transports de combattants.

Capitaine orienteur du groupement n°2 spécialement chargé des embarquements et débarquements des divisions, il est cité et décoré de la croix de guerre :

« Le capitaine Aimond (Georges, Louis), officier orienteur du groupement automobile n°2 T.M.192 (19e escadron du train des Equipages militaires).

« Officier d’un sang-froid remarquable qui a toujours donné dans les circonstances les plus difficiles, l’exemple d’un mépris absolu du danger.

« S’est distingué particulièrement dans la nuit du 3 au 4 avril et le 5 avril 1918 en effectuant personnellement, sous un violent bombardement, les reconnaissances nécessaires à la sécurité d’un débarquement de troupes, exécuté sur la ligne même du combat, au moment de l’avance ennemie. Le 27 mai 1918 a rempli une mission analogue sous le feu de l’artillerie et des mitrailleuses, permettant grâce aux bonnes dispositions prises l’exécution intégrale des ordres reçus, avec le minium de perte ». Georges Louis Aimond a longtemps gardé cette citation pour lui, la Chambre des députés ainsi que ses confrères ne l’ont appris que par hasard.

Il est évacué à Lagny sur l’hôpital de Montereau le 7 juillet 1918 et mis en congé illimité de démobilisation.

Il est député de Seine-et-Oise de 1919 à 1923, inscrit au groupe de la Gauche républicaine démocratique. Il entre en politique en 1919 sous les couleurs de l'Alliance démocratique.

Parlementaire discret mais actif, il siège à la Commission du commerce et de l'industrie et à la Commission des douanes et est à l'origine de plusieurs lois de 1921, notamment celles instituant le 11 novembre comme jour férié, prévoyant l'annulation d'un mariage en cas d'aberration mentale de l'un des conjoints ou en faveur des abonnements du travail pour les usagers des chemins de fer.

Il décède subitement en 1923.

Cindy Geraci.

BELLIER Maurice (1879-1938)

Né à Melun en 1879, d'un père huissier, Maurice Bellier devient docteur en droit à 21 ans avant de faire son apprentissage chez un avoué de Melun. Il s'inscrit au Barreau de Paris en 1910 et devient le collaborateur de Me Maurice Quentin (1870-1955), président du Conseil général de la Seine.

Il exerce particulièrement dans les Audiences civiles.

Son frère de Maxime Bellier était également avocat stagiaire à Paris mais est décédé prématurément en 1936.

Il est mobilisé dès le 6 août 1914 suite à l'appel à la mobilisation, d'abord au 231e RI puis au 246e RI de ligne. Il participe aux campagnes de l’Aisne et de l'Artois. Il obtient les grades successifs de sergent et de lieutenant avant de devenir adjudant en 1915. Pour son baptème du feu, son lieutenant du 246e se rappelle que sa toute première semaine Maurice Bellier "pataugea dans la boue profonde et collante qui plus que les balles faisaient rager les soldats. Je vois encore Bellier avec le bas de sa capote gluant de boue et lui battant les mollets". Le lendemain il avait compris : "il avait simplement coupé le bas gênant de sa capote et lancé une nouvelle mode pratique pour habiter les tranchées" (Lettre du lieutenant du 246e R.I. lors du décès de Maurice Bellier, 1938).

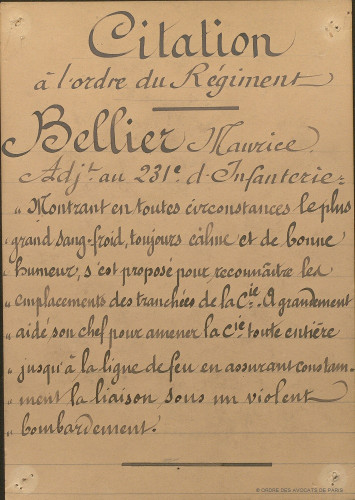

Il reste 9 mois en Artois sur le plateau de Lorette-Souchez-Mont Saint Eloi, cote 132, où il s'illustre en faisant preuve de sang froid lorsqu'il aide son supérieur à amener toute sa compagnie jusque la ligne de feu tout en assurant constamment la liaison sous de violents bombardements, ce qui lui vaut une citation à l'Ordre du régiment.

Après 8 mois de mobilisation, il entretient une correspondance avec son bâtonnier Henri Robert et lui écrit qu'il a rencontré plusieurs de ses confrères lors son périple, notamment Missoffe et Michel Pelletier. Il explique que les relations avec l'ennemi sont parfois suprenantes : "mais chose étrange, les boches nous renseignent parfois quand ils ont reçu en quelques endroits que nous appellons "une bûche" ils se mettent à bombarder sans rime ni raison une partie de notre secteur. Beaucoup de bruit pour pas grand chose ! Ca sent la rage du lutteur qui mord la poussière" (Lettre au bâtonnier, 9 mars 1915).

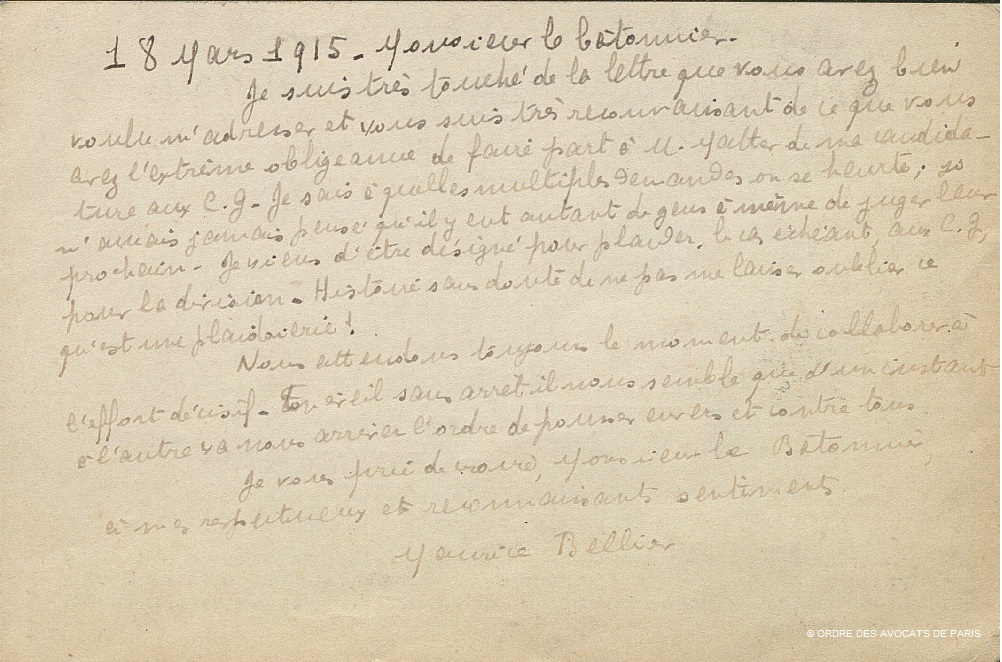

Il sollicite également un poste de sous-lieutenant des conseils de guerre aux armées et explique que son métier d'avocat lui apporte une grande considération de la part de ses supérieurs. Il obtiendra ce statut d'avocat commis d'office aux conseils de guerre en mars 1915 où il vient d'être désigné par sa division pour plaider le cas échéant : «histoire sans doute ne ne pas oublier ce qu'est une plaidoirie » écrit-il ! Il défendit à leurs demandes, trois lieutenants de son Régiment contre lesquels un Supérieur avait transmis une plainte en Conseil de guerre. Le motif était grave, ce qui leur valut de passer 40 jours en cellule avant le procès. Maurice Bellier plaida remarquablement et leur obtint l'acquittement ! Cette affaire lui a permis de terminer la guerre comme officier de renseignements. Ses camarades le considéraient comme un excellent juriste, juste et bon « comprenant et excusant certaines faiblesses passagères » (Lettre au bâtonnier, 18 mars 1915).

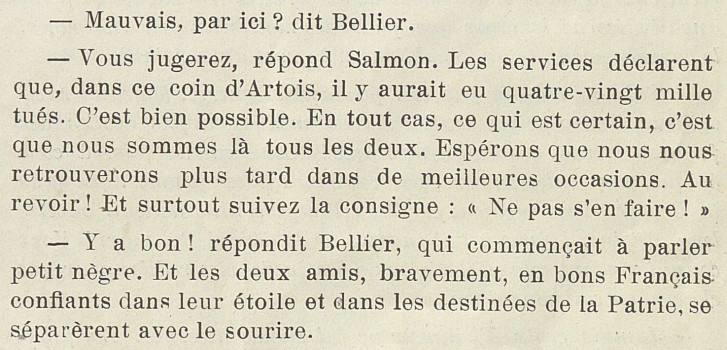

En mai 1915, il participe aux attaques d’Ablain Saint Nazaire dans le Pas-de-Calais. Il y rencontre son ami pharmacien Albert Salmon (inventeur de la pastille Salmon), futur directeur de l'entreprise Cooper et beau-frère de son collaborateur Me Quentin. Le projet de ces hommes était de se regrouper au sein d’une coopérative afin de rendre disponible à la population les produits de santé du quotidien dans une pharmacie proche de chez elle. Ils éditent un bulletin auquel Maurice Bellier a collaboré. Une entrevue brève, relatée dans la revue Cooper de 1926 :

Le 17 juillet 1915, il envoie une carte militaire au bâtonnier Henri Robert pour le remercier de l'avoir cité au Tableau : il précise qu'il était dans la même compagnie que son confrère Pierre Carcanagues (MPLF en janvier 1915), dont il ne savait pas, jusque récemment, ce qu'il était devenu. Il poursuit la guerre avec le 231E RI dans le secteur du Soissonnais, du bois de Beaumarais, Craonne, Corheny jusqu'à sa dissolution. Il rejoindra ensuite au 246e. La guerre se fait longue et ses camarades et lui attendent le moment où ils devront collaborer à l'effort décisif.

La fin de 1915 lui fut éprouvante : il s'estime chanceux d'avoir été épargné durant les derniers combats. Lors d'un combat, il a, avec ses camarades, retiré de la zone dangereuse leur capitaine grièvement blessé malgré les feux de barrages ennemis ; ils ont assuré son transport au poste de secours et repris aussitôt leur place dans la tranchée, ce qui lui vaut une autre citation.

Du secteur de Craonne, il se retrouve à combattre à Verdun puis sur le chemin des Dames où il restera 15 mois de 1916 à 1917. Il obtient le grade de sous-lieutenant sur le front de Verdun avec deux citations puis celui de lieutenant en 1917 en Champagne, où son régiment, le 246e, est décimé par les gaz. Dans la nuit du 11 au 12 novembre, relate le J.M.O (26N 727 /3), le VI/246 relève en première ligne sur ses emplacements le V/246. Il est composé de la 21e Compagnie du Capitaine Lurienne qui prend position à droite ; de la 21E Cie du lieutenant Jouannot à gauche et de la 23E Cie sous les ordres du lieutenant Bellier en réserve. Le 13 novembre entre 20h et 22h30 de violents bombardements ont lieu sur le plateau des Casemates et les pentes nord du plateau : des obus explosifs toxiques – gaz vésicant – obus à voix jaunes- sont lancés par l'ennemi. Le régiment est fortement éprouvé par ces obus spéciaux ; cela a nécessité l'évacuation de 500 hommes intoxiqués – atteints principalement aux yeux et aux poumons- parmi lesquels Maurice Bellier. Au cours de ce bombardement, la protection individuelle s'est effectuée normalement au moyen des masques des marques M2 et des Tissot mais le faible éclatement des obus spéciaux, couvert par l'éclatements des obus explosifs a du être perçu trop tard par les hommes qui n'ont fait usage du masque qu'après avoir respiré une certaine quantité de gaz. Maurice Bellier rejoint l'arrière pour environ six mois avant de repartir au front. Il termine la guerre en combattant à Montdidier lors de la contre-offensive de Mangin.

Il est démobilisé le 22 février 1919. Titulaire de la croix de guerre avec étoile de bronze puis 2e étoile de bronze, la Légion d'honneur lui est remise par le Ministre de la Guerre en 1925.

Après la guerre, les anciens du 246e RI ont fondé une amicale des anciens et lui ont confié la présidence : "Très dévoué, les services qu'il a rendus après guerre aux anciens combattants du 246e RI ne se comptent plus" (Lettre du lieutenant du 246e R.I. lors du décès de Maurice Bellier, 1938).

Il s'éteint en 1938 à l'âge de 59 ans, victime d'une crise cardiaque.

"Adieu Bellier" écrit son ancien lieutenant du 246 R.I.

Cindy Geraci.

Page 39 sur 39