Le métier d’avocat est un métier nécessitant de nombreux déplacements professionnels : l’avocat se rend au Palais, à son cabinet, en prison, dans les juridictions, chez ses clients, à Paris ou en province. Dès le début de la guerre, la mobilisation, puis les réquisitions des véhicules de transports entraînent des difficultés évidentes pour la profession.

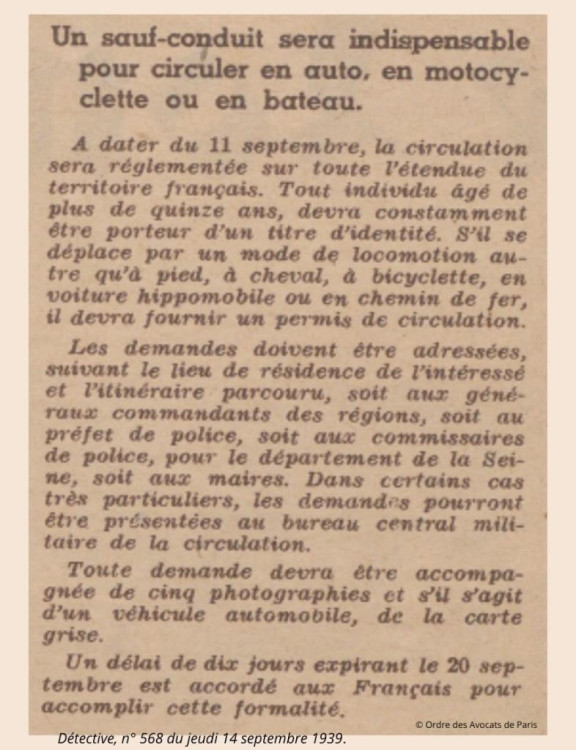

A partir du 11 septembre 1939, la circulation est réglementée dans tout le territoire : tout individu âgé de plus 15 ans devra être porteur d’un titre d’identité, et selon son mode de locomotion (pied, cheval, bicyclette, voiture hippomobile ou chemin de fer) il devra fournir un permis de circulation.

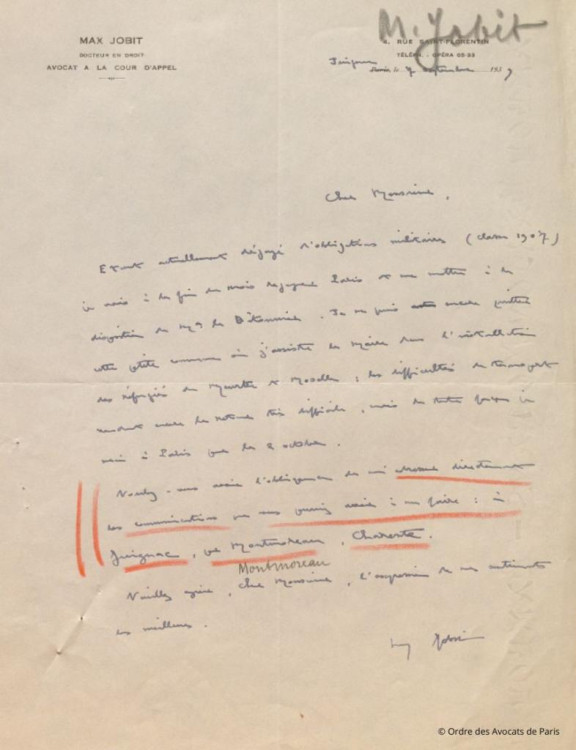

Les déplacements à Paris se déroulent plutôt normalement, contrairement à la province. En effet, Max Jobit, alors membre du Conseil de l’Ordre, est à Juvigny le 7 septembre 1939 où il aide le maire dans l’accueil des réfugiés de Meurthe-et-Moselle. Il explique au bâtonnier qu’il va rentrer à Paris mais que les « difficultés de transports rendent mon retour très difficile ».

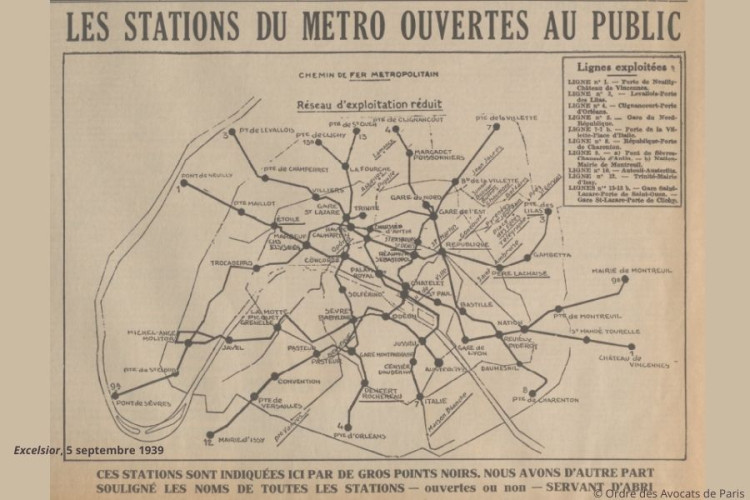

Le chaos s’accélère début 1940 : en cinq semaines, l’armée française de désintègre, entraînant la panique parmi la population. L’état des transports est déjà fortement impacté : 460 km de voies ferroviaires sont déjà fermés au trafic de voyageurs, atteignant les 1000 km entre juin et juillet 1940. A Paris, un nouveau plan de transports entre en vigueur le 1er janvier 1940 fermant des stations de métro et de lignes d’autobus par mesure d’économies facilitant ainsi les réquisitions.

Maurice Garçon, de retour à Paris après le week-end de Pentecôte (mai 1940) écrit dans son Journal du 16 mai qu’il n’y a plus d’autobus. Ils ont effectivement été réquisitionnés pour transporter les troupes sur les lignes de front (notamment dans les régions de Sedan et Laon). Ce même mois, Vincent de Moro Giafferri interpelle à ce sujet le bâtonnier Jacques Charpentier dans les couloirs du Palais en lui demandant ce qu’il fait pour que les avocats obtiennent les autorisations pour se déplacer. Le bâtonnier lui répond qu’il peut en obtenir pour une date précise et un lieu précis.

Dès la mi-mai, beaucoup de parisiens quittent la capitale : « on se préoccupe de trouver des voitures. Elles deviennent rares. On circule avec difficultés sur les routes […] » témoignera Maurice Garçon pour la journée du 18 mai.

Le 3 juin, Paris connaît les premiers bombardements, la panique s’empare des populations : le ministère de l’Air, la porte de Versailles, les usines Citroën à Javel…. 10 millions de personnes s’enfuient sur les routes, et entre le 3 et le 14 juin, les trois quarts des parisiens décident de quitter la capitale au plus vite. Les avocats, comme beaucoup, décident de rejoindre leurs familles ou leurs maisons de campagne en province. Jacque Charpentier raconte lors de son départ de Paris pour Blois, qu’il assiste à une file de véhicules « de toutes espèces, automobiles de livraison ou de tourisme, poids lourds et jusqu’à d’antiques fiacres à chevaux ». Maurice Garçon rapporte le 10 juin que le long des trottoirs parisiens les gens sont affalés avec leurs bagages. Certains tentent de gagner les gares à pied, en vain, car en raison de l’affluence, celles-ci sont fermées. Sur le pont Saint Michel, « c’est une succession ininterrompue de misérables qui fuient » avec tous les moyens de transports possibles : voitures, camions et même charrette à bœufs : « c’est un chaos incroyable et stupéfiant ». Emile Dulong, père de Jean Jacques Dulong, avocat au barreau de Paris, dans son journal, qu’ils doivent, le 10 juin, quitter Paris pour le Morvan. Ils voyagent en train, en passant par Sens « nous avons vu une partie de la gare ravagée par les bombardements et des wagons en flammes ».

En chemin, les habitants des villes traversées par le flux des réfugiés ne peuvent faire face au nombre. Arrivé à destination, Emile Dulong voit « de nombreux convois de réfugiés » et des soldats français battant en retraite. « Les premiers nous racontent qu’ils viennent des Ardennes, à pied, et qu’ils n’ont plus de vivres et presque pas de munitions ». Devant la menace, la famille tente de s’éloigner vers le Sud : « L’auto de Marcel chargée à bloc, douze personnes, matelas, colis » prend la route. Mais ils doivent rebrousser chemin en raison de routes fermées.

L’Armistice signée le 22 juin 1940 à Rhétondes coupe la France en deux zones. La ligne de démarcation prend effet le 25 juin 1940. La zone occupée par les Allemands est dirigée par le Gouverneur militaire de Paris, la zone libre est placée sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Les populations parties veulent revenir dans la capitale : « il fallait, disait-on, attendre le rétablissement des voitures et des trains. Le courant électrique fut rétabli » témoigne Emile Dulong. Le retour commence, « les voitures de réfugiés commencent à repasser : des bicyclistes aux porte-bagages démesurément garnis devant et derrière, des charrettes paysannes où s’entassent femmes et gosses parmi leurs hardes fripées, des autos de toutes sortes capotées de matelas et de couvertures multicolores, garnies de valises, de boîtes et de paquets sur les coffres d’arrière, sur les marchepieds, jusque sur le capot avec des bicyclettes dont les roues folles gauchissent sur tous les plans malgré d’inextricables réseaux de ficelles qui les fixent dans des équilibres instables en des places invraisemblables ».

Les allemands mettent en place toute une série de mesures de restriction de circulation des personnes et des marchandises, ainsi que le trafic postal. Les autorités allemandes ouvrent et ferment à leur guise la ligne de démarcation, assurant ainsi leur mainmise sur l’économie. Une carte d’identité et un « Ausweis » (laissez-passer) sont désormais obligatoires pour se déplacer d’une zone à l’autre. Olivier Jallu, alors membre du Conseil, est missionné en août 1940 pour un voyage à Blois, Vichy et Dijon. Le bâtonnier demande par courrier à « Den chef der Militare » à Paris d’autoriser ce déplacement, précisant que Me Jallu utilisera « la voiture automobile Samson 13 HP n°5270 » et qu’il voyagera en compagnie de son épouse « s’il y a lieu ». Maxime Jobit, autre membre du Conseil de l’Ordre écrit quant à lui au bâtonnier au sujet de son retour envisagé à Paris ; refugié dans sa maison de famille à Juvignac (Charente), en zone occupée, il rejoindra Paris « quand les trains de voyageurs circuleront normalement », excepté si sa présence à Paris s’avère prioritaire, auquel cas, « voudriez-vous avoir la bonté de me faire adresser par le secrétariat une convocation qui me faciliterait l’obtention d’un laisser-passer et d’une place dans les trains poste ? ».

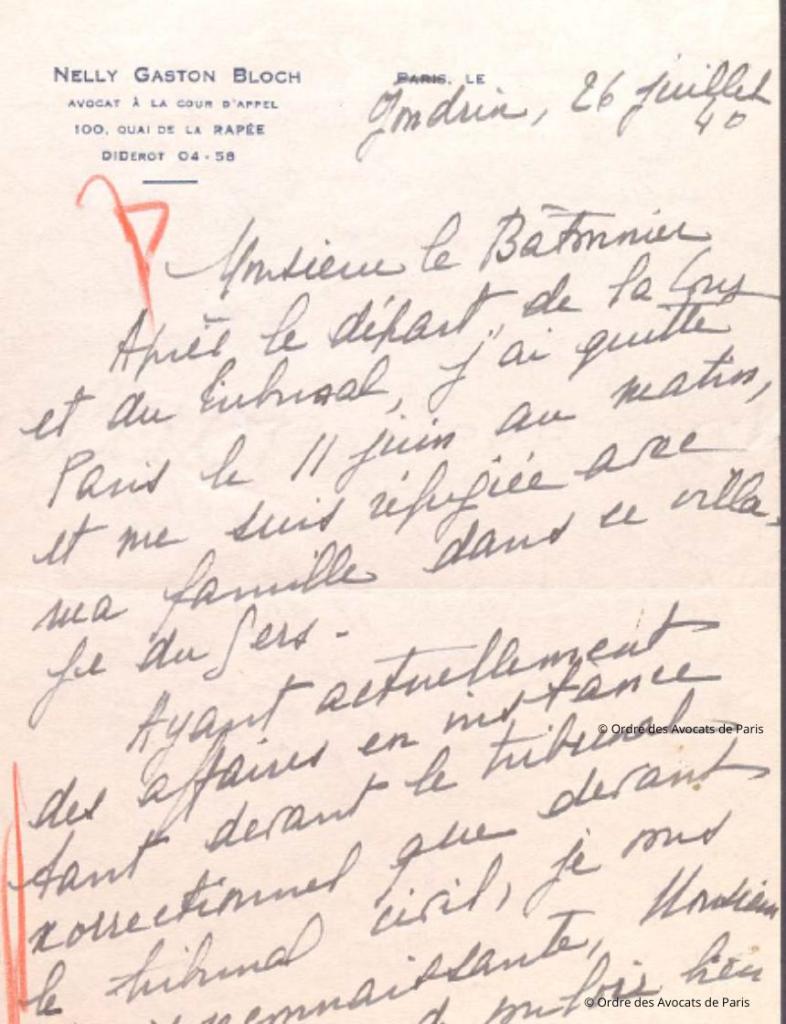

Dès la signature de l’Armistice, les avocats parisiens écrivent au bâtonnier pour demander les autorisations de rentrer à Paris. Nelly Gaston Bloch, avocate parisienne, a quitté Paris après le départ de la Cour et du tribunal le 11 juin au matin, pour se réfugier avec sa famille dans le Gers. Le 26 juillet 1940, elle sollicite son bâtonnier : « Ayant actuellement des affaires en instance tant devant le tribunal correctionnel que devant le tribunal civil, je vous serais reconnaissante, Monsieur le Bâtonnier, de vouloir bien faciliter mon retour à Paris ». Elle veut rentrer en voiture et explique que « seuls les automobilistes munis d’une autorisation délivrée par la Kommandatur de la région dans laquelle ils se rendent peuvent entrer en zone occupée ». Elle ajoute qu’elle veut rentrer avec sa famille, mari et enfants, et qu’il est « indispensable que le retour des miens soit autorisé en même temps que mon retour propre ».

Le Conseil, conscient de ses difficultés, et désirant que leurs confrères actuellement en province rentrent à Paris, prend plusieurs mesures : ainsi le 30 juillet 1940, « il est adressé à chaque confrère qui décide de revenir de la zone non occupée un certificat d’occupation. Toutefois pour les moins de 45 ans aucune assurance n’a été obtenu en ce qui concerne leur personne s’ils viennent dans la zone occupée ». Le bâtonnier effectue également toutes les démarches à la Préfecture de Police pour que les avocats bénéficient du même régime que les services publics, mais il n’a pu jusqu’ici faire admettre « que le barreau soit considéré au point de vue de la circulation dans Paris, comme un service public ». Néanmoins, les difficultés persistent.

Le bâtonnier Charpentier lorsqu’il décide de rentrer à Paris, se retrouve bloquer 3 jours à Limoges, faute d’essence. Il arrive à se ravitailler et reprend la route, mais devant la ligne de démarcation, celle-ci était fermée. « Pour combien de temps ? impossible de savoir, impossible aussi de correspondre avec Paris ». Il reviendra à Paris dans la seconde quinzaine de juillet 1940. Maurice Garçon, réfugié dans sa maison de Ligugé, doit également regagner la capitale le 24 juillet : il a obtenu le permis de circuler de la Kommandatur. Il utilisera sa voiture car les trains ont été supprimés : « il me reste une ultime réserve d’essence. Elle va servir ». Arrivé le 26 juillet, il constate que la circulation est fluide, les voitures sont très rares, Paris est déserte.

Les conditions de déplacements inter-zones sont les mêmes pour tous les mobilisés : Christian Boissonnas, par exemple, mobilisé en 1939, tente en juillet 1940 de rallier Londres, en passant par Concarneau qu’il rejoint à pied et à bicyclette. Les réponses aux questionnaires soumis aux avocats pour l’application de la loi du 10 septembre 1940 confirment cet état de fait : nombreux sont les avocats qui écrivent que ne pouvant accéder à leur logement principal dans la capitale, ils ne peuvent fournir les pièces justificatives à leurs situations. Et à partir de septembre 1940, les mesures restrictives mises en place concernant les juifs se durcissent ; une ordonnance allemande datée du 27 septembre 1940 interdit aux réfugiés juifs de rentrer en zone occupée. Ainsi, Claude Gompel, avocat au Barreau de Paris, refugié à Villeneuve-les-Avignon, écrit au bâtonnier le 25 octobre 1940 : « je me trouve actuellement dans l’impossibilité de regagner Paris, l’accès de la zone occupée ayant été refusé à toute personne de « race juive ». Jean Dalem, réfugié à Riom écrit également au bâtonnier le 13 novembre 1940, qu’il est né à Paris, d’un père avocat parisien et français, précise que son acte de naissance doit se trouver dans le dossier de l’Ordre mais qu’il se « tient à l’entière disposition de l’Ordre pour lui fournir les autres pièces, bien que mon actuelle résidence en zone libre puisse me créer quelques difficultés à les prouver ». Léo Matarasso évoque les mêmes problématiques de transports et de communication : il ne peut correspondre avec le bâtonnier et écrit alors au Garde des Sceaux pour lui demander quelles sont les conditions d’obtention du statut de combattant de 1939-1940.

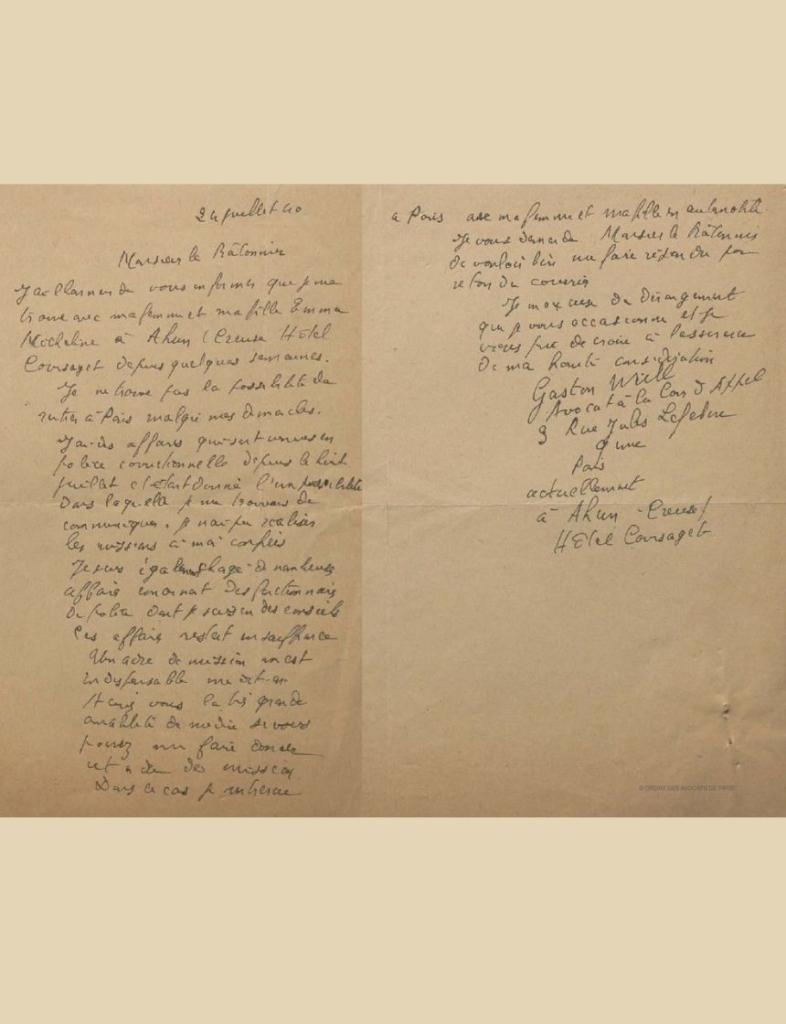

Certains confrères israélites arrivent toutefois à regagner la capitale : Gaston Weill, réfugié avec sa femme et sa fille dans un hôtel du département de la Creuse, veut revenir lui aussi dans la capitale : « je ne trouve pas la possibilité de revenir à Paris malgré mes démarches » écrit-il au bâtonnier le 24 juillet 1940, « auriez-vous la grande amabilité de me dire si vous pouvez me faire donner cet ordre de mission ». Le bâtonnier a effectué le nécessaire quelques jours plus tard, lui obtenant un certificat de grâce lui permettant par la suite la délivrance d’un sauf-conduit par les autorités préfectorales (visa garantissant à celui-ci la sécurité et la liberté de mouvement à l'intérieur et à travers les frontières).

Aux confrères qui écrivent au sujet de cette règlementation de la circulation entre la zone libre et la zone occupée, le Conseil et le Bâtonnier répondent que son interruption actuelle à l’automne 1940 ne serait que temporaire et due à des « raisons techniques ».

A partir du 1er septembre 1941, la circulation des voitures de tourisme, celles dites commerciales, des motos, des vélomoteurs, des bicyclettes et tricycles à moteur fonctionnant à l'essence, est interdite de jour comme de nuit sauf autorisation spéciale, délivrée par la préfecture régionale, pour les voitures de police, les ambulances et celles des métiers de la santé. A Paris, le réseau métropolitain, affecté par les fermetures, devient la seule offre de transports avec la bicyclette. Au front, dans la Résistance ou encore dans la vie quotidienne, le vélo devient alors le moyen de transports des populations.

La bicyclette n’a pas toujours eu bonne presse au Barreau. En 1894, le bâtonnier Bresson s’indignait de ce véhicule, argumentant que la robe n’était pas appropriée pour cela, et allant même jusqu’à admonester les jeunes stagiaires sur cette pratique. Lors de la première guerre mondiale, l’utilisation de ce mode de transports entre dans les usages, à l’exemple du bâtonnier Henri Robert qui se rendait au Palais sur son vélo. En effet, peu avant le début du conflit, le 31 mai 1939, le Temps consacre un article élogieux au vélo, « ce moyen de transport économique que réclame la dureté des temps ». Le journaliste Jean Ernest Charles se rappelle du bâtonnier Henri Robert, « cycliste mémorable » se rendant chaque jour de son domicile de la place Pereire au Palais de Justice.

Dans les années 1930-1940, les avocats prennent donc leur vélo pour se rendre aux audiences au Palais de l’Ile de la Cité, ce qui n’est pas non plus sans inconvénient, les bicyclettes pouvant faire l’objet de de vol et, durant l’Occupation, de réquisition par les autorités allemandes. Le bâtonnier Charpentier lors de sa séance du Conseil du 3 septembre 1940 indique, qu’en vue d’éviter aux avocats la confiscation de leur bicyclette, il fera établir un certificat, qui sera remis à tout confrère qui en fera la demande, pour préciser que sa bicyclette est un instrument indispensable à l’exercice de sa profession. D’ailleurs, dès le 18 septembre 1940, Maurice Garçon s’équipe d’une bicyclette qu’il va chercher à la gare d’Austerlitz. Robert Simoneau, avocat mobilisé, en position dans le secteur de Prouvy, utilise son vélo lors d’une opération sur le front, pour retourner chercher des documents qu’il avait oubliés dans une ferme. Egalement, Jean Oestreicher, avocat stagiaire, adjoint au maire du 17e arrondissement en 1944, se déplace régulièrement à bicyclette : le 20 août, son dossier mentionne qu’« il a quitté la mairie à bicyclette et depuis nul de ne l’a revu ».

Une rapide étude de la presse entre 1940 et 1945 indique que les affaires de vols vont bon train ; les tribunaux regorgent d’affaires de cette nature. Quant aux avocats, quand ils ne défendent pas ces coupables de délits, ils se dotent de vélos qu’ils équipent, conformément aux lois en vigueur, de plaque d’immatriculation : le journal satirique Gringoire mentionne dans son édition du 10 avril 1942 que le journaliste a vu dans le quartier des Halles, près d’une soupe populaire, un vélo portant l’inscription « avocat propriétaire de ce vélo, j’ai défendu assez de voleurs devant la justice pour que cette machine ne me soit pas enlevée ». Et un avocat propriétaire de vélo peut lui-même se retrouver victime, ce qui arriva à Me Marcel Veroone, avocat lillois qui porte plainte en août 1943 pour le vol de sa bicyclette, le préjudice étant estimé à 2000 francs.

Durant tout le conflit, se déplacer reste une difficulté. En 1942, plusieurs avocats évoquent des difficultés de transport pour rentrer manger à leur domicile. En 1943, les colonnes d’avocats inscrits se réunissent, et traitent notamment de ce sujet : « les difficultés de transports s’aggravent chaque jour », rendant difficile les déplacements dans les justices de paix de banlieue, seulement accessibles par un seul bus, dont les horaires ne sont pas compatibles avec les horaires des audiences. Elles émettent donc le vœu auprès du bâtonnier que compte tenu de la nature de service public apporté par les avocats, qu’il semble que le moyen le plus efficace serait de faire attribuer aux avocats comme pour les médecins une carte de priorité. Le vœu est rejeté au motif que le service public accompli ne le paraît pas dans des conditions d’urgence.

L’ouverture de la ligne de démarcation le 1er mars 1943, supprimant les laisser-passer entre les deux zones, facilite légèrement les déplacements, sauf pour certaines catégories de personnes ; Jean Donald Dreyfus, avocat juif, maintenu au tableau au titre des anciens combattants, est réfugié à Saint Etienne depuis le début des hostilités. Dans une lettre adressée au bâtonnier le 5 juin 1943, il évoque son impossibilité de déplacement et donc d’exercice de son métier pour des raisons raciales : « et lors de l’ouverture de la ligne de démarquation [sic], le 1er mars 1943, il a été expressément stipulé que le passage demeurait interdit à cette catégorie sociale, dont je fais partie ».

Les difficultés de transports perdureront bien après le conflit. Ainsi le bâtonnier écrit en 1946 au Préfet, au sujet de son confrère ancien membre du Conseil de l’Ordre, Léon Philippart, pour lui obtenir une autorisation temporaire de circuler pour conduire sa fille souffrante à Néris.

Cindy Geraci.

Délibérations du conseil de l’Ordre, 1939-1945.

Dossiers administratifs de Maxime Jobit ; Olivier Jallu ; Claude Gompel ; Nelly Gaston-Bloch ; Jean Oestreicher ; Léon Philippart.

Service historique de la Défense – Caen

Robert Simoneau : 21P154 314

Chemins de mémoire :

Musée des transports :

Les transports urbains en 1939-1940

Gallica :

L’Action française, 9 mai 1944

Bibliographie

Journal de Maurice Garçon, 1939-1945, Belles Lettres, Fayard, 2015.

Au service de la Liberté, Jacques Charpentier, Fayard, 1949.

Emile Dulong, journal d’un honnête homme 1939/1940, Editions d’Albret, 2010.