La défaite de « la première armée du monde » en juin 1940, a plongé la France dans la stupeur. Elle s’attendait à un remake de 14/18, et c’est l’effondrement en quelques semaines, avec les Anglais s’étant carapatés sur leur île depuis Dunkerque, nous laissant seuls.Les Français ne recherchent pas alors la responsabilité de ce désastre auprès des politiques qui ont pourtant laissé faire Hitler, en 1936, en ne réagissant pas au moment du réarmement de la Rhénanie, en restant aveugles, deux après, à Munich, devant ses projets de conquête manifestes. Ils ne demandent pas plus des comptes au Commandement militaire qui n’a pas vu l’évolution évidente vers la guerre de mouvement, en sous-estimant la place des chars et de l’aviation, en ne s’en remettant qu’à « l’infranchissable » Ligne Maginot. Chauffés à blanc depuis les conséquences de la crise économique de 1929, par un discours raciste, ils se retournent, comme les y invite le nouveau régime, vers tous les « ennemis de la France ». On leur explique que cette défaite est le résultat d’un vaste complot anti-France, constitué des étrangers, des juifs, des francs-maçons et des communistes, tous ensemble responsables de la défaite. Une grande partie des français vont pouvoir exprimer leur xénophobie latente, sous le couvert de la légitimité de la nomination de la stature, incontestable à l’époque, du Maréchal Pétain à qui le parlement confie « les pleins pouvoirs ». Beaucoup d’avocats siègent alors encore à l’Assemblée nationale, et parmi ceux-ci une grande majorité votent contre, dont 12 membres du Barreau de Paris.

La France s’engage dans une politique active de collaboration avec l’occupant. Le pouvoir est alors dans la main d’une clique de personnes qui ne sont pas démocrates, dont beaucoup entendent alors prendre une revanche sur la République qu’ils abhorrent. Vichy met en place un état policier, aux ordres de l’occupant. A partir de juillet, les lois se multiplient. Le gouvernement abroge les décrets-lois Marchandeau de 1939 qui réprimaient l’incitation à la haine raciale. Il revient sur les naturalisations obtenues depuis loi de 1927. Il dissout les loges maçonniques. Il interdit de fonction publique toute personne qui ne peut pas prouver que son père est français. Surtout, on instaure un (premier) statut des juifs, le 3 octobre 1940, qui les prive d’accès à un grand nombre de professions dont celle d’avocat. Une deuxième loi, du 2 juin 1941, les oblige à se faire recenser, prévoit l’aryanisation de leurs biens et crée le Commissariat Général aux questions juives (dont on confie la direction à Xavier Valat, avocat au barreau de Paris et par ailleurs membres du conseil de l’Ordre !)

A partir de 1942, les rafles sont organisées grâce précisément à ce recensement qui en assure l’efficacité. Les historiens sont aujourd’hui très précis sur cette volonté qu’avait Vichy de devancer si ce n’est anticiper ce que serait la volonté de l’occupant, montrant ainsi que la collaboration convenue en 1940 ne serait pas un vain mot, et pour tenter d’obtenir certaines faveurs comme la libération des prisonniers.

Les magistrats jurèrent fidélité au maréchal (sauf un) et le poids du légalisme assura leur obéissance.

La troisième République s’était construite, (en particulier depuis la réhabilitation de Dreyfus par la Cour de cassation en 1906) sur la proclamation de l’Etat de droit. Celui-ci repose sur une triple autonomie : celle de la prééminence du droit, celle de l’autorité et l’indépendance de la justice et celle de l’indépendance des professions judiciaires. Ce triple verrou va exploser avec la mise en place du régime Vichy. Mais cette explosion va se faire sans remous, à la faveur d’une légalité apparente, et surtout de la peur qui anime alors tout un chacun. En votant les pleins pouvoirs à Pétain, les parlementaires vont faire du régime de Vichy, non seulement celui qui fait disparaitre le parlement, c’est dire le lieu où se fait la loi, mais celui qui se donne pour loi.

C’est un tour de passe-passe majeur. Le parlement est aboli, mais la loi demeure.

Or, la France est légaliste. C‘est une commodité pour les consciences. La loi, quel que soit sa dureté, reste la loi. Et elle va ôter toute culpabilité, en tous cas tout esprit de résistance, devant les mesures, pourtant contraires à tous les principes démocratiques, qu’elle va autoriser.

Et il en va de la conscience des avocats, comme de celle des autres citoyens. Vichy va non seulement subvertir la loi, mais il va supprimer l’indépendance de la justice et de ses serviteurs.

Maurice Garçon écrit dans son journal, en cette fin d’année 40, qu’il ne croise personne au Palais qui n’ait pas peur, peur de ce qu’il va lui arriver, peur pour ses fins de mois. Car jusqu’à la fin 1942 et le débarquement des Américains en Afrique du Nord, il n’y a encore peu d’espoir de voir les choses changer. Certes De Gaulle est parti les premiers jours, faire son appel à la résistance. Mais il a été peu écouté et encore moins entendu. Personne n’est dupe sur la brutalité et les desseins racistes de l’occupant nazi. Mais comment s’y opposer sans risquer le pire. Et Vichy donna, dans les premières années, quelques gages d’autonomie, qui laissait espérer une forme de régime de demi-mesure. Cette torpeur et l’acceptation à la politique de collaboration va, cela étant, muer jusqu’en 1944.

Tous pétainistes en 1940, les Français vont évoluer au cours de ces quatre années. La légitimité politique et morale va changer petit à petit de camp dans l’opinion publique. Nombreux sont ceux qui vont passer de la collaboration active, à l’attentisme, puis à une certaine dose de désobéissance civile, individuelle d’abord, puis collective, pour rejoindre, à la fin de 1943 et en 1944, la vraie résistance.

Cela peut apparaitre tardif, voire opportuniste. Cela restait incontestablement courageux quand même... Le Barreau n’a pas échappé à cette évolution, et ses autorités ordinales non plus.

L’attitude du barreau de Paris pendant l’Occupation ne se comprend qu’avec cette évolution des mentalités des Français entre 40 et 44. Il faut également distinguer les avocats dans leur ensemble, dont certains furent des résistants de la première heure et d’autres des collaborateurs actifs, de l’attitude du Conseil de l’ordre des avocats. Celui-ci va d’abord déménager fin mai 40, à la cloche de bois, dans l’intention de rejoindre Bordeaux, pour finalement s’arrêter à Blois, et revenir discrètement à Paris fin septembre. Il va surtout laisser s’exprimer, une xénophobie « ordinaire », pour reprendre l’adjectif de Robert Badinter, lorsqu’il faudra mettre en œuvre l’épuration raciale des premières lois de Vichy. C’est une xénophobie de caste, éprouvée surtout depuis que la loi de naturalisation de 1927 a vu arriver au barreau, toute une série de confrères qui n’étaient pas du sérail.

En 1940, les temps sont incertains pour les avocats, l’économie a chuté, le citoyen est plus préoccupé par son rationnement qu’à faire plaider, les fins de mois sont plus hasardeuses. La mise en œuvre des lois d’exclusions est une occasion de se retrouver entre soi et d’écarter la concurrence.

C’est en effet en 40, 41 et 42 que le barreau participe à ce travail d’élimination des confrères d’origine étrangère, puis des juifs parce que juifs. À partir de 43 et 44, le barreau entre, en même temps que le reste de la population française, dans une forme de résistance, en tout cas d’opposition aux mesures imposées par le régime pétainiste et l’occupant. Au point que le bâtonnier Charpentier, menacé d’être arrêté par la Gestapo, au sortir de l’été 43, prend le maquis et est remplacé, à défaut d’élection, par son prédécesseur, le bâtonnier Carpentier dont l’action mérite d’être connue.

La question de la xénophobie au barreau est assez centrale dans ce que l’on découvre sur l’époque. Le barreau de Paris était, à la fin des années 30, nettement hostile à l’entrée dans la profession des Français d’origine étrangère. En 1934, ils avaient déjà obtenu le vote d’une loi du 19 juillet 1934 imposant un délai de 10 ans aux naturalisés avant qu’ils ne puissent s’inscrire au Barreau. Le barreau comptait alors 2 100 personnes et un peu plus de 400 juifs présumés tels, c’est à dire selon les critères de Vichy, ceux qui avaient trois grands-parents juifs quand bien se seraient-ils convertis ensuite à d’autres religions. C’est la raison pour laquelle lorsque Vichy entendit restreindre l’accès à un certain nombre de fonctions et professions aux personnes qui n'étaient pas « français de souche », Charpentier fut très bien accueilli par le nouveau régime. C’est à ce titre qu’il proposa lui-même d’exclure du barreau les avocats qui n’étaient pas nés de parents français à l’exception de ceux qui avaient servi en temps de guerre dans une unité combattante ou ceux qui se sont particulièrement distingués dans l’exercice de leur profession.

Lorsque le décret du 16 juillet 1941 fut promulgué, Charpentier tenta, selon ce qu’il en dit dans ses mémoires, d’imposer que l’ensemble des avocats juifs anciens combattants et ceux qui avaient « conquis l’estime » du barreau, soient maintenus même si leur nombre dépassait le numerus clausus de 2% fixé par le texte.

Il y avait donc, comme le note Badinter, « les bons avocats juifs et les autres ». Et ce faisant, l’Ordre apporta une caution à la politique d’exclusion de Vichy. A partir de 1942, l’Ordre n’exprima pas plus de protestation non plus lors des arrestations de confrères, leur enfermement à Drancy ou leur déportation qui étaient pourtant connues de l’autorité ordinale. Le dépouillement des procès-verbaux des différents conseils est, à cet égard, sans pitié…

Examiner l’ensemble des délibérations du Conseil de l’Ordre, qui a continué de siéger d’août 1940 jusqu’à août 1944, (soit pendant exactement 4 ans) sous le Régime de Vichy, est à la fois très instructif, mais aussi très insuffisant pour savoir exactement comment les décisions, ou l’absence de décision, ont été prises. En effet, il n’y avait pas à l’époque, comme ça existe aujourd’hui, un résumé des débats. Il n’y a même pas, pour chacune des délibérations, le décompte des voix pour ou contre. De sorte qu’on ne sait pas si certaines ont été prises à l’unanimité de ses 22 membres, ou à une infime majorité. Le Conseil adoptait des résolutions qui étaient ensuite retranscrites par le secrétaire du conseil. Celui-ci étant d’ailleurs, depuis 1938, Xavier Vallat (qui, comme on le sait, occupera les fonctions de Commissaire aux questions juives à partir de 1942, ce qui l’amènera à démissionner de ses fonctions à l’Ordre). Il s’agit donc d’une restitution fidèle, mais évidemment très incomplète de ce qu’ont dû être les débats au Conseil pendant toute cette période d’Occupation.

Cette évocation mérite de revenir sur quelques-unes des délibérations de l’Ordre durant la période.

J’ai relevé les suivantes :

Lors du premier conseil, celui du 8 août 1940 : le bâtonnier et le Conseil « se mobilisent » pour que les avocats prisonniers soient vite libérés, en tout cas bien traités. Ils affirmèrent aussi exiger du nouveau au pouvoir que les avocats puissent exercer normalement leur profession avec tous les attributs traditionnels de la défense.

Le 13 aout 1940, il est décidé que « le bâtonnier écrive aux autorités allemandes pour que les appartements des avocats à Paris ne soient pas l’objet de réquisitions ».

Le 20 aout 1940, le Conseil décide qu’une cérémonie aux morts aura lieu le 1er octobre dans la grande salle de la Bibliothèque du Palais pour célébrer la mémoire des avocats « morts pour la France ». Ce qui est à l’évidence une affirmation d’indépendance, presqu’une provocation.

Le 3 septembre 1940, le Conseil réceptionne les archives et objets d’art de l’Ordre des avocats qui avaient été emportés à Blois au moment de l’exode. Le Conseil décide également d’établir un certificat qui sera remis à tout confrère qui en ferait la demande pour préciser que « sa bicyclette est devenue un instrument indispensable de l’exercice de la profession ».

A partir du 17 septembre 1940, l’Ordre met en place, en faisant parvenir à tous les membres du barreau, une demande écrite visant à ce qu’il justifie, en application de la loi du 12 septembre 1940, que leur père avait la nationalité française lorsqu’ils sont nés, et ce, afin d’être admis à rester inscrits au barreau. La nature rétroactive de cette mesure qui allait nécessairement aboutir à exclure des avocats déjà inscrits ne soulève aucune réserve ni objection. Il est amusant de constater que la première constatation sur le PV du Conseil suivant, est celle des justifications apportées par Bâtonnier Charpentier lui-même de ses origines bien françaises.

Lors du Conseil du 8 octobre 1940, le Bâtonnier ayant exposé que le Gouvernement préparait un texte destiné à établir un contrôle des admissions au Stage et au Tableau, le Conseil exprime, dans une longue délibération, « son émotion et son opposition à tout ce qui pourrait porter atteinte à la nécessaire indépendance des avocats ».

Lors de la séance du 29 octobre 1940 le Conseil de l’Ordre définit ce qu’est « un combattant » au sens du décret de septembre « avoir appartenu à une unité qui a été à l’épreuve du feu pendant au moins 3 mois, que ce soit lors de la 1ère ou de la 2ème guerre ».

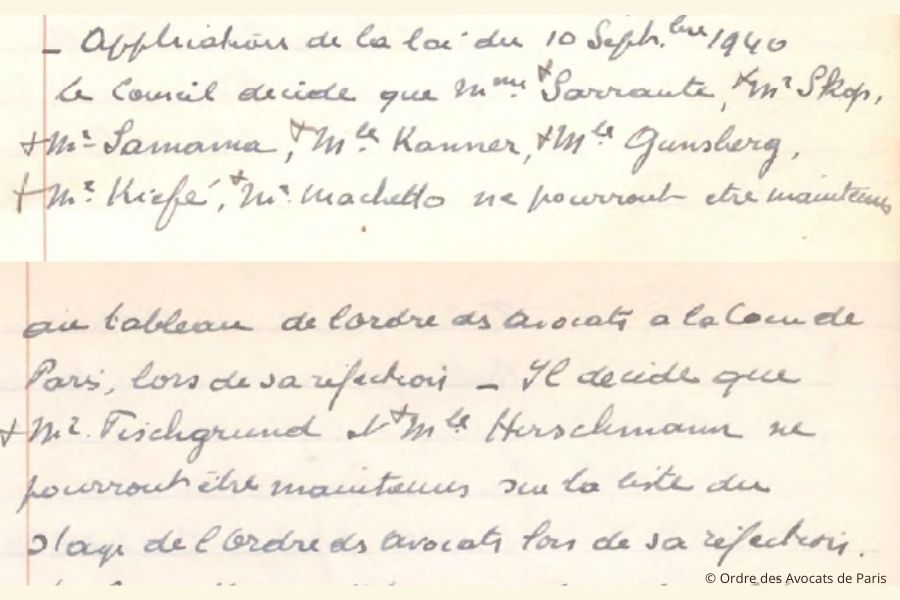

Dans les PV suivants, le Conseil constata pour chacun des confrères les certificats dument établis, en dressant la liste de ceux qui furent admis à rester, et ordonne le « non-maintien au tableau » de listes toujours plus longues de confrères aux noms aux consonnances effectivement étrangères.

On apprend par exemple que l’admission au stage le 26 novembre 1940 de Francis Mollet-Vieville ; le 3 décembre l’admission au tableau de Moro-Giafferri, et le même jour, la mise en congé de Pierre Vidal Naquet, le 10 décembre 1940, la non-admission de Louis Edmond Pettiti car son père était italien. (Heureusement pour l’histoire de notre ordre, il a pu nous rejoindre quand même en 45…)

Il n’y eut donc aucune protestation, mais rien non plus ne vient témoigner de ce qu’on se serait inquiétés de ceux, pour être prisonniers ou ayant fuis en zone libre, qui n’avaient pu être touchés par le courrier de l’ordre demandant à chacun cette justification, dont l’absence avait pour conséquence de se voir exclure du Barreau. De fait, ils ont été 239 à avoir été exclus faute d’avoir répondu, et 30 furent réintégrés ensuite pour avoir apporté les bonnes justifications. 10 d’entre eux bénéficièrent de la dérogation prévue par la loi en faveur des anciens combattants, et 25 furent maintenus au tableau par décision individuelle du garde des sceaux à la demande du conseil de l’ordre en considération de leurs mérites professionnels (dont Jacques Isorni…dont le père était italien…).

A la première séance de janvier 1941, Pierre de Chauveron, membre du Conseil, émet le souhait que les messages, allocutions et appels du Maréchal Pétain soient affichés à l’intérieur des principaux locaux de l’Ordre. Ce que le Conseil refusa, rappelant que « les locaux de l’Ordre doivent être exclusivement réservés aux seules communications officielles des institutions ordinales ».

Les séances suivantes furent presqu’exclusivement consacrées à l’admission ou l’exclusion des confrères selon qu’ils apportent les justifications de la nationalité de leur père lors de leur naissance.

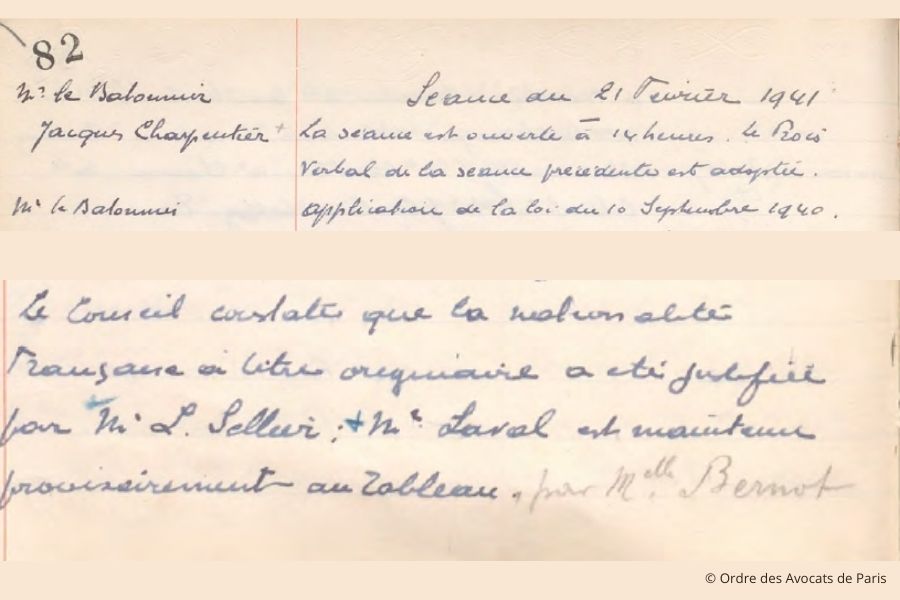

La séance du 21 février 1941 fut une séance très riche. Il est décidé de maintenir « provisoirement » Pierre Laval au Tableau. On est surpris que la question se soit posée… Sans doute n’avait-il pas jugé utile de prendre le temps de justifier de sa nationalité de son père. Il a ensuite été débattu de savoir s’il fallait afficher le portrait du Maréchal Pétain dans la salle d’accueil de l’Ordre comme la Chancellerie le demandait. Le Conseil a arrêté que ce portrait serait affiché à la bibliothèque. Toujours à cette même séance, le débat porte aussi sur la formule du Serment que le Garde des Sceaux voulait changer. L’ordre réaffirme alors que « toute modification qui viendrait à transformer le serment purement professionnel que prête aujourd’hui les avocats en un serment politique serait contraire aux principes de la profession » Il sera finalement changé, mais sans qu’il n’impose de jurer fidélité au Maréchal...

Vient après, la mise en œuvre du décret du 16 juillet 1941, le texte visant cette fois-ci expressément les juifs, quel que soit le degré de leurs origines françaises et impose un numerus clausus, imposant un quota de 2% d’avocats juifs.

Les PV des séances du Conseil de l’Ordre successifs ne comportent pas plus de protestations ou d’oppositions, même si le bâtonnier Charpentier écrit dans ses mémoires « J’avais fait savoir aux pouvoirs publics que le barreau ne consentirait jamais à appliquer le décret. Aussi le gouvernement confia-t-il le soin de l’exécuter à la cour d’appel ». Les résolutions du Conseil témoignent d’une application purement administrative de la mise en œuvre de ce nouveau texte. C’est ailleurs qu’il faut chercher comment le Bâtonnier a tenté de négocier auprès de la Chancellerie des dispenses plus importantes. Dans sa correspondance et dans ses mémoires.

Le 6 octobre 1941, le conseil accepte de liquider les droits à la retraite de certains avocats qui avaient été ainsi exclus. Maitre Schmoll demande ainsi à l’Ordre de liquider ses droits à la retraite, en précisant que si cette période d’exclusion prenait fin, il puisse automatiquement être admis à revenir, alors même qu’il a alors 69 ans…

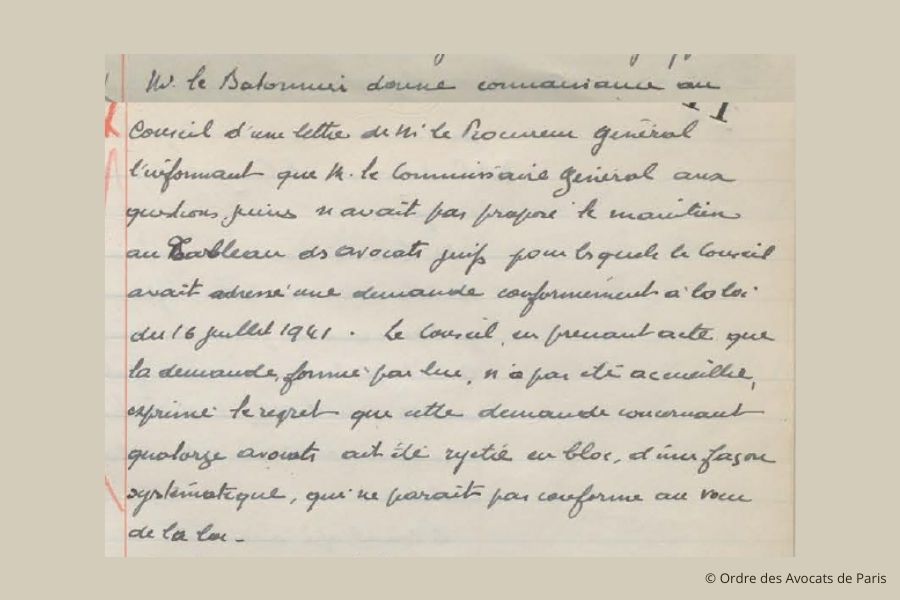

Dans sa séance du 27 octobre 1942, le bâtonnier donne connaissance au Conseil d’une lettre du Procureur général l’informant que le Commissaire général aux questions juives avait rejeté en bloc le maintien au Tableau des 14 avocats juifs pour lequel le Conseil avait adressé une demande conformément au décret du 16 juillet 1941. Le Conseil exprime alors « ses regrets » et dit que « que ce rejet systématique n’est pas conforme avec la loi ».

Le 15 décembre 1942, au moment du procès de Riom, dans lequel le bâtonnier Charpentier défend Paul Reynaud, le Conseil élève « une protestation énergique contre les violations répétées aux droits de la défense »

A partir de 1943, on y voit poindre une véritable résistance aux injonctions du pouvoir, comme lorsque le nouveau ministre de la Justice, Maurice Gabolde, amnistie Jean Claude Legrand, avocat célèbre avant-guerre qui avait été radié en 1938, et tente d’imposer son retour au tableau, car c’était un fervent collaborateur.

Dans sa séance du 3 mai 1943, le conseil rend un arrêté soigneusement rédigé pour s’opposer à sa réinscription. Le garde des sceaux ne désarme pas, il fait adopter une loi, le 11 juin, conférant au Garde des Sceaux « jusqu’à la fin des hostilités » le droit de pourvoir aux vacances survenues dans un Conseil des avocats, en désignant par arrêté le nouveau Bâtonnier et les nouveaux MCO. Le Conseil de l’Ordre adopte, le 22 juin 1943, une très longue délibération dans laquelle il dit que « ces dispositions sont sans précédent dans l’histoire de l’ordre des avocats » et considéra « qu’aucun avocat conscient de sa dignité et de ses devoirs professionnels ne saurait accepter les fonctions de membres du conseil de l’’ordre, et encore moins celle de bâtonnier, à la faveur d’une pareille désignation ; qu’aucun de ses confrères n’accepterait de se soumettre à son autorité. »

On notera, pour finir, qu’à partir de juin 1943 le nom de Joseph Python toujours membre du Conseil en titre (dont on sait qu’il a créé l’UJA en 1922), ne figure plus parmi les présents. Il n’y a aucune explication sur cette absence, ni même de protestation. Savait-on alors que Joseph Python avait été emprisonné et torturé car il n’avait pas voulu livrer ses clients par respect du secret professionnel ? Dans le PV du 12 octobre 1943, on lit seulement que le bâtonnier annonce sa mise en liberté, et dans celui du 1er février 1944, qu’il fait part de son décès, sans aucun commentaire…

On découvre donc que le bâtonnier et l’Ordre pouvaient être courageux lorsqu’il s’est agi de protéger les prérogatives habituelles de l’avocat : la liberté des droits de la défense, la défense du secret professionnel et l’indépendance de l’organisation de l’ordre et du tableau, en opposant tant au régime de Vichy qu’à l’Occupant des réclamations et positions de principe qui vaudront d’ailleurs au Bâtonnier Charpentier de prendre le maquis à la fin 1943 pour échapper à une arrestation qu’avait décidé la Gestapo. On ne peut, en conclusion, que déplorer à notre tour, que ces prises de position courageuses de la part de l’Ordre et de son bâtonnier aient été inexistantes lorsque fut mise en œuvre l’exclusion du barreau des Français de fraiche date puis celle des juifs. L’Ordre qui a réussi à faire reculer sur certaines mesures aurait pu constituer un bastion de la résistance au nouveau régime, et entrer dans l’Histoire (celle avec un grand H). Acteur de l’épuration, il a abandonné sans résister celles et ceux qui était pourtant venus chercher refuge en France après les pogroms vécus en Europe de l’Est, habités par l’idée que la Patrie qui avait réhabilité Dreyfus saurait les protéger…

Basile Ader, Conservateur du Musée, Vice-Bâtonnier du Barreau de Paris.