Fuyant une Pologne antisémite, mon père était arrivé à Paris le 13 juillet 1926, il n’avait pas encore vingt ans, en route pour l’Uruguay où un cousin l’attendait. Ce soir‑là, « tout Paris dansait, j’ai décidé d’y rester », devait‑il me raconter plus tard quand je l’interrogeais sur les raisons de ce choix. « Et puis la France, c’était le pays des droits de l’homme, de Victor Hugo, Zola et Anatole France. » Ouvrier tailleur, il avait dormi pendant un an sur une table de coupe au milieu de bouts de tissus. Deux ans plus tard, il avait fait venir ma mère, couturière, elle n’a pas vingt ans elle non plus et ils vont se marier à la mairie du XIIIe arrondissement de Paris en mars 1930. Dès cette époque, ils se mettent à leur compte en créant un atelier de confection puis vont se spécialiser dans les fournitures pour tailleurs et fourreurs (le frère de mon père, son aîné de deux ans, était fourreur). Ils vont attendre plusieurs années avant de me concevoir, le temps de gagner confortablement leur vie. C’est alors qu’ils commencent à passer leurs dimanches à Brunoy.

Cette petite localité de huit mille habitants de ce qui s’appelait encore la Seine‑et‑Oise, célèbre en région parisienne pour sa Pyramide (en fait un obélisque) plantée au beau milieu de la route nationale 6, en bordure de la forêt de Sénart, était un lieu assez festif. Il y avait là un parc d’attractions pour grands et petits, Chez Gervaise, avec ses vélos atypiques et autres objets roulants originaux créés par le fondateur, Louis Gervaise, et Le Moulin de la Galette, avec son restaurant et son bal musette, qui attiraient les Parisiens le dimanche. À cinq cents mètres de la Pyramide, la table de l’hôtel‑restaurant Portalis était réputée et mes parents y avaient leurs habitudes.

Les propriétaires, Albert et Rachel Lauverjon, nés en 1888, tenaient depuis 1925 l’établissement, situé tout en haut de la côte des Bosserons. Ils s’étaient mariés en 1916 alors que Rachel travaillait au Bon Marché et Albert au Crédit lyonnais – il avait été gravement blessé dès le 22 août 1914 près de Longwy durant la terrible bataille des Ardennes.

Ces belles personnes m’ont sauvé la vie et celle de ma famille. Grâce à eux, les souvenirs que j’ai conser‑ vés de mes « années Brunoy » ne sont pas dramatiques mais, de façon assez inattendue, plutôt joyeux. Je peux dire que j’ai eu une petite enfance heureuse durant ces années noires.

Dès que les « événements » ont pris mauvaise tour‑ nure après les lois anti‑juives de 1940, ils ont dit à mes parents qu’ils avaient pris en vive amitié (mon père comme ma mère étaient d’un physique avenant et d’un abord particulièrement sympathique) : « Si vous deviez fuir et vous cacher, confiez‑nous le petit Coco. S’il devait vous arriver quelque chose, nous l’élèverons comme s’il était à nous. » Dois‑je souligner l’héroïsme de leur attitude ? Les Lauverjon sont des gens de la trempe de ceux que l’on appellera plus tard des « Justes parmi les Nations » : c’est au péril de leur propre vie qu’ils cachent un petit enfant juif. Ils sont de droite sur le plan politique, assez proches des idées du colonel de La Rocque, mais patriotes avant tout. Je me suis retrouvé dans certaines images du célèbre film de Claude Berri, Le Vieil Homme et l’Enfant. À cette différence près que, chez les Lauverjon, chacun connaissait ma véritable identité !

Germaine ne restera que quelques semaines, le temps que je m’acclimate au lieu et à ses occupants. Car on m’a prévenu : mes parents ont dû partir pour un long voyage. Très vite, Germaine ira rejoindre son fiancé, en zone libre sans doute. La zone libre, c’est aussi là que s’est enfuie une jeune femme qu’une opportune rumeur fait passer aux yeux du voisinage pour ma mère. Il y avait à Brunoy – m’expliquera‑t‑on plus tard – une « coureuse », une jolie fille au sang chaud qui avait fauté avec le fils aîné de la maison. On racontait pour écarter les soupçons sur mon identité qu’elle m’avait déposé dans un couffin, tel Moïse, sur les marches de l’hôtel au moment de filer avec un autre galant. Avec un mot du genre « Ceci est à vous, je vous le rends ». On imagine qu’avec cette jolie fable, j’ai pu faire l’objet sinon de toutes les commisérations de la part des voisins de l’hôtel, tout au moins d’une certaine compas‑ sion, pendant les trois années que j’ai passées chez les Lauverjon. Quoique conscient de ma situation – enfant caché, interdiction de parler de mes parents – je suis un enfant très gai. Avec le recul, je mesure ce que cela peut avoir d’incongru et je songe souvent au joli livre de Pascal Jardin, La Guerre à neuf ans, sauf que pour moi ce fut La Guerre à trois ans !

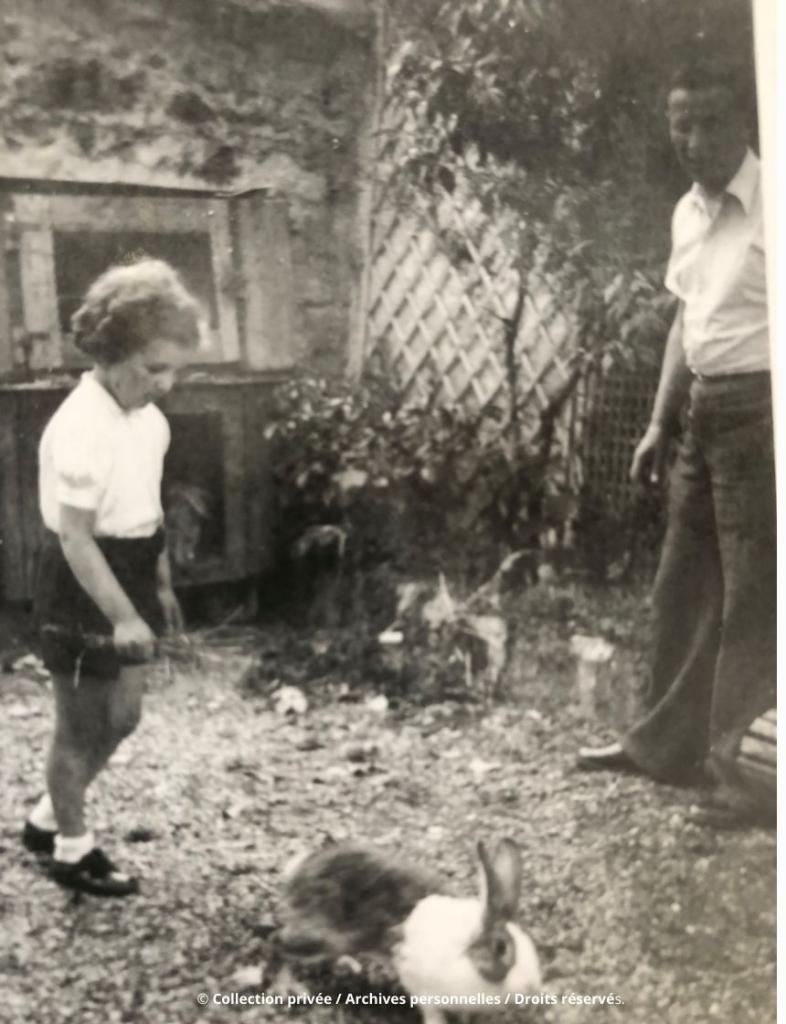

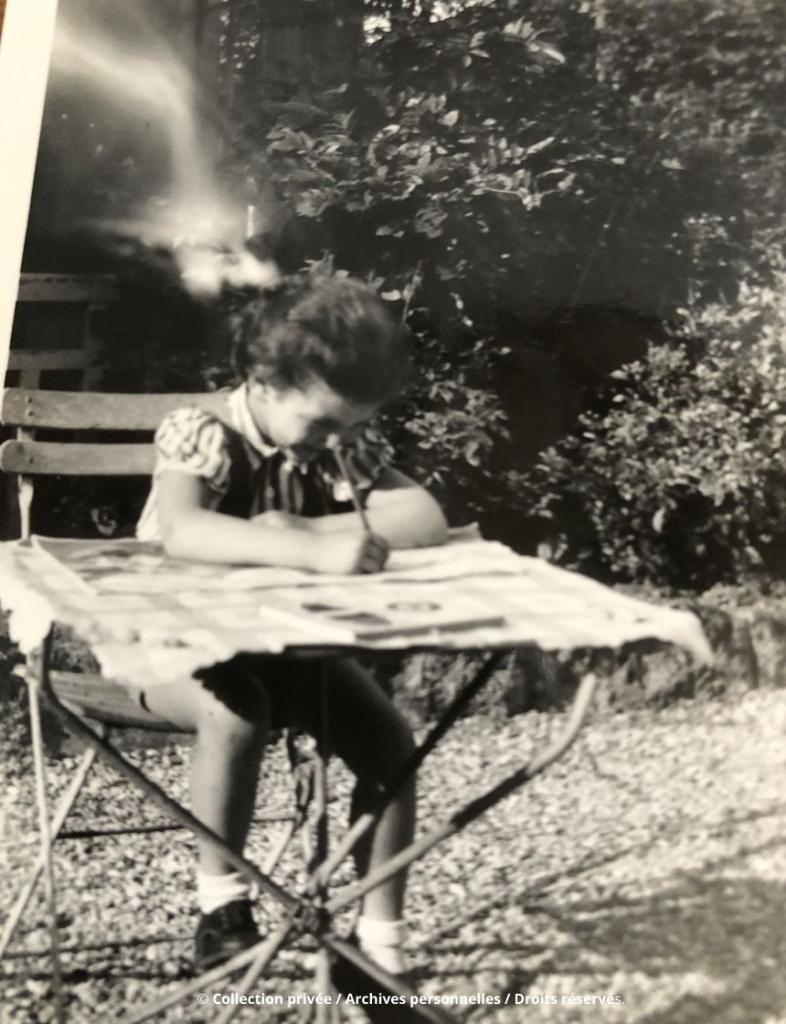

À Portalis, j’ai ma propre chambre, deux chiens, un berger allemand, Boni, trop tôt disparu, et Whisky, un loulou anglais. Il y a un jardin où je ferai bientôt mon apprentissage d’aide‑jardinier. Au milieu du jardin, un immense tas de bois à l’intérieur duquel j’aménage une cache pour tirer avec un morceau de bois, devenu mitrailleuse, sur les avions ennemis qui nous survolent. Je sais les distinguer des avions alliés qui, eux, lancent des languettes de papier d’aluminium pour brouiller les radars. Au‑dessus de ce refuge, un grand noyer. À la saison des noix, je me régale en les mangeant avec le pain chaud que le boulanger apporte à l’heure du goûter. Et puis il y a le grenier, surtout le grenier : véritable caverne d’Ali Baba pour le petit enfant que je suis. J’y passe des après‑midi entiers car il est rempli de toutes sortes d’objets : des accessoires de théâtre, des instruments de musique, des albums illustrés, des vieux tableaux, des livres et des journaux. À commencer par une grande quantité de numéros de L’Illustration. Je suis persuadé que je leur dois l’éveil de ma curiosité. Je suis tombé sans le savoir dans la marmite de la culture. Je n’en suis plus jamais sorti.

Ce grenier, c’était le domaine d’Albert Lauverjon, un personnage haut en couleur. Forte personnalité, souvent autoritaire, il s’était pris d’une grande affection pour moi, au point que je l’appelais « Papa, chéri, mignon ». Je crois lui devoir en grande partie mon attirance pour l’univers du livre, de la peinture et de la musique. Chansonnier, chanteur, auteur de pièces de théâtre, metteur en scène, décorateur et excellent artiste peintre, Albert avait tous les talents. Tous les talents mais il n’en avait choisi aucun en particulier. Est‑ce pour cela que je n’ai trouvé ma voie que sur le tard ? J’ai eu bien du mal, après le baccalauréat, à choisir un métier qui me convienne. Sans en être conscient, je ne voulais pas être un « homme unidimensionnel ». Plus tard, je lirai chez Paulhan, ce grand écrivain à qui je dois tant, qu’enfant, lorsqu’on lui demandait s’il préférait, le jeudi, aller au cinéma ou au théâtre, il se mettait à pleurer. Il répondait : « J’aurais voulu les deux. » Ayant balancé entre mon métier d’avocat et celui d’éditeur – on a pu me le reprocher – j’ai le sentiment, pour reprendre une formule paulhanienne, d’avoir été choisi par eux.

Albert Lauverjon avait conservé intacte sa haine de l’armée allemande : on disait « les Boches » chez les Lauverjon et, le plus souvent, « ces sales Boches ». Albert était le concepteur, l’animateur et la vedette de la Revue de fin d’année qu’il organisait dans la salle de spectacle communale où, tour à tour, il se faisait maître de cérémonie, chansonnier et chanteur. Très tôt, j’apprends les chansons à succès de l’époque et, un peu plus tard, encore haut comme trois pommes, juché sur une table, je chante : « Ramona », « Ah ! le petit vin blanc », « Mon amant de Saint‑Jean », « Couchés dans le foin avec le soleil pour témoin » et surtout « Douce France ». Et encore « La Madelon » ! Ces œuvres que l’on entend à la radio ou grâce aux disques 78 tours d’Albert n’ont aucun secret pour moi et je me lance même dans des imitations de Maurice Chevalier avec « Viens Poupoule » ou « Ma petite Tonkinoise » et Charles Trenet. C’est ainsi que je vais bientôt me retrouver sur la scène du petit théâtre municipal pour la Revue de fin d’année organisée et mise en scène par Albert.

Ma bienfaitrice, c’est sa femme, Rachel, que j’appelle « Mamounie » (en mouillant la dernière syllabe). Elle avait un cœur « gros comme ça » et la haute main sur les fourneaux pendant qu’Albert, au zinc, régalait les clients de sa faconde. Originaire du Mans, Rachel était une cuisinière exceptionnelle. Grâce à elle, nous n’eûmes pas trop à souffrir de la faim, même si nos des‑ serts furent souvent réduits à leur plus simple expres‑ sion. Ainsi des lamelles de pain que l’on trempait dans du vin sucré, pour moi coupé à l’eau. Cela s’appelait « faire trempette » ! Rachel m’a toujours témoigné une affection aussi grande que si la fable que l’on racon‑ tait avait été vraie. Dans ses dernières lettres à la fin des années soixante‑dix, elle m’appelait encore « Mon cher petit Coco » ! Je les ai toujours considérés, elle et Albert, comme des grands‑parents adoptifs. Des vrais, je n’ai connu que la mère de mon père. Les autres ont disparu sans laisser de traces.

Il y a deux autres personnages considérables dans mon petit monde. Gilbert et Pierre, les deux fils Lauverjon, âgés respectivement de vingt et dix‑huit ans. Ils me traitent comme un petit frère tombé du ciel. Parfois, je les suis dans leurs escapades nocturnes, Pierre en particulier, qui joue très bien de la guitare. Il accompagne souvent son meilleur ami, Ravel, lorsque ce dernier, tel un Roméo, va pousser la romance sous la fenêtre de sa belle. Je reçois sans doute avec ces deux gaillards mes premières leçons de galanterie. Gilbert, un extraverti, toujours en verve, est la sympathie même. Il fera une fructueuse carrière au Maroc d’abord, puis en Algérie, dans la lunetterie, avant de revenir en France après 1962. Pierre le cadet, plus introverti, était très artiste. Excellent dessinateur, don qu’il avait hérité de son père, il fera une brillante carrière à Nice en y créant un atelier qui fabrique drapeaux, fanions et insignes. Bien sûr, les propos de table avec leurs parents et les convives sont vifs et libres. Une partie de mon esprit critique y a certainement trouvé sa source !

Je retrouve dans le film de ces « années Brunoy » d’autres images plus ludiques encore. Certaines sont bucoliques, la forêt de Sénart est toute proche. J’y fais avec l’un ou l’autre des membres de la famille Lauverjon de fréquentes promenades. Albert part souvent y installer son chevalet. Je le suis en trottinant car je porte fièrement la boîte des tubes de peinture. C’est là qu’il trouve l’inspiration pour peindre de très jolis sous‑bois. Je ne me suis jamais séparé de l’un d’eux qui a toujours trôné dans ma chambre de jeune homme, boulevard Richard‑Lenoir. Aujourd’hui, il cohabite avec les objets africains ou océaniens que j’ai appris tardivement à connaître et à aimer.

Parfois, le soir, je garde la maison avec Ginette, la fiancée de Gilbert. Je dis « garder la maison » avec cette jolie rousse d’à peine vingt ans parce que le reste de la famille est au grenier pour écouter Radio Londres. De temps en temps, je les rejoins : j’ai gardé dans ma mémoire l’indicatif musical de l’émission de la France libre : « Les Français parlent aux Français ».

Au chapitre distractions, comment ne pas mentionner les 78 tours de jazz de Gilbert et Pierrot ? Les étiquettes, les noms des musiciens, les titres des morceaux m’ont immédiatement fasciné, surtout ceux du « style jungle » de Duke Ellington avec des titres comme « Caravan », « The Mooche » ou « Mood Indigo ». D’autant que c’est la musique de cette Amérique‑là qui se bat contre les Boches pour nous libérer.

Cet amour précoce pour le jazz a été fortement encouragé à la Libération. Lorsque les chars des troupes américaines défilent près de la Pyramide sur la Nationale 6, en août 1944, je suis juché sur les épaules d’un adulte – Gilbert ou mon père – pour que je puisse apercevoir les grands gaillards « blacks » sortis des tourelles de leurs tanks. Ils jettent à la foule qui les acclame ces petits paquets enveloppés de Celluloïd que l’on appelle des « rations ». Ils contiennent un sachet de sucre en poudre, un bonbon, du chocolat, bref un peu de tout ce dont nous avions été longtemps privés.

Et moi, agitant un petit drapeau américain, je lance en m’époumonant les noms d’Armstrong, Ellington, Benny Goodman ou Tommy Dorsey et Artie Shaw (prononcé « artichaut » bien sûr), croyant parler anglais. Cela me vaut quantité de ces rations de la part des GI s’apprêtant à pénétrer dans la forêt de Sénart pour liquider les dernières poches de résistance des troupes allemandes. Certains sans doute y trouveront la mort. D’autres en ramèneront des prisonniers vite cantonnés derrière de minces barbelés dans les terrains proches de la place de la Pyramide. Je vois encore les faces furieuses des habitants de Brunoy venus lancer des imprécations à ceux qui, peu auparavant, arpentaient les lieux avec arrogance et qui, à présent, jettent sur la foule grondante des regards apeurés. Combien, parmi ces imprécateurs, leur souriaient quelques jours plus tôt ? Le film de Marcel Ophüls, Le Chagrin et la Pitié, a bien montré cela. Ce n’était pas un joli spectacle mais c’était la fin du cauchemar.

J’ai conservé un très vif souvenir des deux occasions où je me suis retrouvé nez à nez avec les troupes allemandes d’occupation.

La première fois, un groupe d’une trentaine de soldats réquisitionne quelques chambres pour ses officiers et plante une tente dans le jardin pour le reste de la troupe. M’ayant pris en sympathie, ils croient bon de m’offrir la moitié d’une de ces grandes et épaisses plaques de chocolat Menier devenues aussi rares que hors de prix et dont j’avais oublié le goût. Après leur départ, je me précipite dans la villa située de l’autre côté de la rue où mes parents ont trouvé refuge après que mon père a été libéré de Drancy. Je brandis fièrement mon trophée et m’apprête à en savourer les délices. Mais je dois rapidement déchanter : « Et si ce choco‑ lat était empoisonné ? » La précieuse demi‑tablette est déposée dans l’écuelle du chien de la maison, ce dernier s’en pourlèche les babines et s’en porte fort bien. Il m’a fallu un moment pour m’en consoler.

L’épisode suivant me procure un autre genre d’émotion. Ma mère, cantonnée la plupart du temps dans le grenier de Mme Viel, la locataire de la villa située en face de l’hôtel Portalis qui a recueilli mes parents, tenait à se rendre utile à l’hôtel, ce qui lui donnait l’occasion de me voir et de m’embrasser. Un jour où elle est en train de nettoyer le zinc du comptoir du café où trônent les bouteilles de Cinzano, Dubonnet et St Raphaël‑Quinquina, dont les étiquettes me fascinent elles aussi, cinq ou six soldats allemands font leur apparition. Ils lui commandent à boire. Ma mère, inconsciente ou trop consciente du danger, se croit tenue d’engager la conversation avec eux. Mais elle le fait dans une langue de Goethe qui fleure bon le yiddish de son village natal.

Les Allemands apprécient son charme, son minois et son ramage et commencent à plaisanter avec elle ! Alertée, Rachel Lauverjon intervient avec une belle présence d’esprit : elle rappelle à ma mère que sa place est à la cuisine et pas au comptoir à « servir ces messieurs » ! J’assiste à cette scène sans broncher, bien conscient que ce n’est pas le moment de m’accrocher à ses jupes en l’appelant « Maman » !

Le temps passé n’a jamais effacé ces souvenirs. Tout au contraire, le grand âge venu, j’y pense bien plus fréquemment et je réalise mieux aujourd’hui, en voyant les nombreux documentaires audiovisuels sur tel ou tel épisode de la Seconde Guerre mondiale, à quel horrible sort j’ai échappé. Qu’il s’agisse des images atroces des camps de concentration ou de récits tels que celui du grand poète yiddish Abraham Sutzkever sur le ghetto de Wilno, je ne manque jamais de me dire que j’aurais pu me retrouver là. À propos des camps, j’aime rappeler les mots d’Eisenhower aux journalistes présents lors de leur libération : « Filmez, photographiez, écrivez, d’ici trente ans il se trouvera des bâtards pour dire que tout ceci n’a jamais existé ! » Brave Ike, quelle prémonition !

Jean-Claude Zylberstein.