Même lorsque la mémoire commence à s’effriter, l’âge venant, il est certains souvenirs que l’on n’oubliera jamais. Celui qui suit, apparemment le tout premier, date de l’époque où je venais d’avoir quatre ans, lorsque la France était occupée, et je peux reconstituer ce coup de chance sans lequel je pourrais n’être plus rien qu’une poignée de cendres depuis longtemps intégrée à la terre de Haute-Silésie.

En 1939, mes parents, récemment mariés et tous deux médecins, habitaient Paris, dans le quartier des Halles, et leur vie s’organisait parfaitement. C’est à cette époque, que je suis né, le 4 septembre, et cette date correspond au début de ce qui a été un énorme malheur pour le monde entier ; compte tenu des persécutions qui visaient les Juifs, toute notre famille est partie se réfugier à Pau, dans les Pyrénées, puisque c’était ce que m’on appelait la « zone libre ».

Je suis d’une famille juive. Papa était né en Roumanie, de parents juifs, et il était venu à Paris pour y suivre les études de médecine, ce qu’il n’aurait pu faire dans son pays de naissance, précisément parce qu’il était juif. Maman était née à Paris de parents également juifs et venus de Roumanie, et cette origine commune explique sans doute la rencontre de mes parents, leur mariage, puis ma naissance puis celle de Brigitte et de Bruno.

Ce souvenir date du jour où l’on est venu pour arrêter Papa (même devenu adulte, j’ai toujours continué à appeler mon père “Papa”, et je ne vais pas cesser maintenant, alors qu’il a fermé les yeux pour toujours). Je sais bien que je ne fais que revoir des images et réentendre des phrases qui, sur le moment, ne pouvaient avoir le sens qu’elles ont pris aujourd’hui, maintenant que l’on m’a tout expliqué. Mais l’angoisse était bien là, confuse mais sûre, en tout cas rendue très perceptible par le contexte, même si je ne parviens pas à me souvenir si l’événement date de la fin de l’année 1943 ou du début de l’année 1944.

Lorsque la guerre éclate, Papa vient enfin d’être naturalisé, et il pense qu’il doit montrer qu’il est bien français: il s’engage dans l’Armée en tant que jeune médecin, et il sera démobilisé quelques mois plus tard, après la défaite, en ayant eu le temps de se voir remettre la Croix de Guerre (ou la Médaille Militaire); toujours dans le même esprit, afin de montrer qu’il est digne la nationalité française dont on vient de le dépouiller, il entre dans un réseau de Résistance.

Nous n’avons jamais su qui l’a dénoncé, mais il a eu plus de chance que mes cousins Raymond et Jacques, respectivement âgés de 15 ans et demi et 17 ans, arrêtés comme résistants puis déportés à Mathausen où ils sont décédés.

Ce matin-là, vers sept heures, Papa s’apprête à aller chercher du ravitaillement, à une trentaine de kilomètres, distance qu’il devra parcourir à vélo. Afin de ne pas nous réveiller - je parle de ma petite soeur et de moi-même, car Maman est évidemment déjà levée, et elle l’aide dans ses préparatifs - il est sorti sur le balcon pour chausser ses grosses galoches à semelles de bois.

Dans la cour de l’immeuble, deux étages plus bas, il voit arriver un groupe composé d’un civil, de deux gardiens de la paix et de deux soldats allemands; le civil est un milicien ou un collaborateur, puisque c’est lui qui, sans le moindre accent et évidemment aussi bête que méchant, hèle Papa et lui demande “Fraitag, c’est où?”.

Papa a le réflexe de faire un geste vague en désignant l’autre aile de l’immeuble, à l’opposé ; il leur fait ainsi perdre quelques minutes qu’il met à profit pour embrasser Maman et se sauver par le balcon qui relie un immeuble voisin au nôtre.

Et, à peine quelques minutes plus tard, ma soeur et moi sommes réveillés lorsque le petit appartement est investi par les deux soldats allemands accompagnés du milicien français dont la tenue caricaturale pourrait faire rire, mais seulement plus de cinquante ans après; un seul policier les accompagne, le deuxième étant resté en bas, devant la porte, évidemment à toutes fins utiles...

Je tiens à préciser que je ne raconte pas ici ce que l’on m’aurait raconté entre temps. J’insiste sur le fait qu’il s’agit apparemment là de mon tout premier souvenir. Je peux même préciser que, réveillés depuis quelques instants, ma petite sœur et moi-même étions chacun assis sur ce que l’on appelle un « vase de nuit » ou un « pot de chambre ». Je me souviens parfaitement que, dans cette position, les deux soldats allemands semblaient être deux géants.

Maman fait mine de ne pas comprendre et demande ce que l’on peut bien vouloir à son mari, qu’elle affirme n’avoir pas vu depuis au moins une semaine. La réponse du “collabo” est encore digne de la caricature: “D’abord, vous n’êtes même pas française”. Je ne saurai jamais comment Maman a pu avoir le courage de sa propre réponse, et elle-même ne se l’est jamais expliqué. En tout cas, elle jette au visage du traître : “Nous sommes sûrement plus français que vous!”.

Avec le temps, par optimisme et foi en l’humanité, je me demande si le milicien n’a pas été impressionné par le courage de Maman.

En effet, un miracle a eu lieu puisqu’il a simplement dit qu’il reviendrait nous chercher le soir-même si Papa ne s’était pas rendu et constitué prisonnier au commissariat.

Je me force à croire que ce milicien-là a peut-être voulu, ce jour-là, sauver une femme et ses deux enfants puisque, bien entendu, s’ils sont vraiment revenus dans la soirée, Maman nous avait déjà emmenés chez Oncle André et Tante Simone, qui nous ont cachés tous les trois en attendant que nous retrouvions Papa sain et sauf. Si mon hypothèse est la bonne, j’espère qu’il a pu en sauver d’autres...

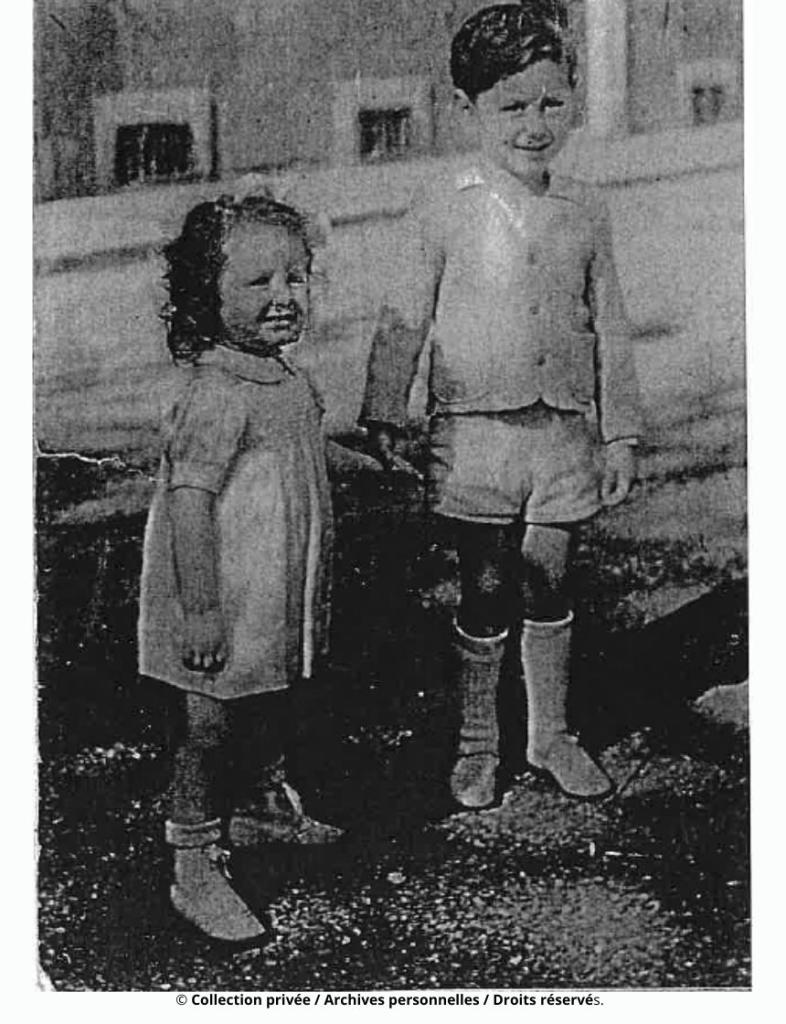

Quelques jours plus tard, ma petite soeur Brigitte et moi-même avons été cachés près de trois mois Nous étions accompagnés de Ninique, une jeune fille que nos parents avaient engagée pour que nous ayons une nounou avec nous.

Sur cette période, ma mémoire est défaillante. Nous étions dans le village de Lée, pas loin de Pau, et j’y suis retourné il y a deux ans, avec ma compagne, afin d’essayer de retrouver quelques souvenirs.

Je me souviens seulement qu’il nous arrivait de faire des promenades dans une charrette tirée par un âne, et je me souviens aussi que l’on me laissait parfois tenir les rênes, pourvu que l’âne ne dépasse pas une vitesse raisonnable. Je me souviens encore que nous étions allés plusieurs fois à la messe, évidemment pour ne pas éveiller les soupçons sur le fait que nous étions de bons français. Je n’ai pas retrouvé la ferme où nous étions hébergés, et, même à la mairie du village, personne n’a pu retrouver trace de notre passage, à peine quatre-vingts ans plus tôt…

Alain Fraitag.

Ancien secrétaire de la Conférence.

Membre fondateur du Rassemblement des Avocats Juifs de France (RAJF).