Jeanne Chauvin a ouvert la voie à la féminisation de la profession, la première guerre mondiale a non seulement accéléré leur ascension mais aussi leur engagement politique pour leurs droits et leurs libertés.

A la fin des années 30, face à une société française encore très patriarcale, face aux périls venus d’Europe de l’Est, à leurs consœurs [et confrères] menacées parce que juive ou féministe, et au régime de Vichy qui veut replacer la femme en mère, épouse, ménagère, les avocates poursuivent naturellement leurs combats, et entrent en résistance.

L’année 1939 compte 228 avocates inscrites au tableau parisien, avec une augmentation des inscriptions à la mi année. En 1943, elles sont 270 dont 99 stagiaires.

En l’état actuel des recherches (encore en cours), il a été dénombré une trentaine d’avocates résistantes, dont deux sont mortes pour la France. Ce chiffre reste exhaustif car les femmes résistantes ne se considéraient pas comme résistantes et n’ont que peu réclamé de distinction pour leurs actions. Par exemple, Geneviève Cournet, avocate depuis 1932, transforme son appartement en centre de refuge pour les combattants clandestins et pour les israélites persécutés. Son dossier ne comporte aucune mention de ces faits, il n’existe aucune demande de reconnaissance faite auprès des autorités après la Libération. L’information a été trouvée sur un hommage rendu à son décès par le bâtonnier.

Nous allons tenter, à travers quelques courts portraits d’avocates choisis, de présenter plusieurs formes de résistance.

Première forme de résistance : l’engagement humanitaire

L’engagement d’Odette Simon-Bidaux, 74ème femme inscrite au barreau en 1920, en est un exemple.

Si Odette Simon-Bidaux est plus connue pour son militantisme en faveur du vote des femmes, cette avocate a un parcours de résistante qui commence par son assistance aux blessés.

Forte de son expérience d’aide-infirmière durant la 1ère guerre, elle devient infirmière-anesthésiste en 1940 à Chaumont dans la Haute-Marne.

Dans ce même département, elle contribue à la création d'un comité de Croix rouge,

de plusieurs foyers du soldat, d’un service de recherche de prisonniers, et encore, d’un service de secours aux nombreux réfugiés, qui arrivaient en masse, démunis de tout, de Belgique, d’Alsace-Lorraine et aussi de la partie Est de la Haute-Marne, cette partie destinée au peuplement allemand.

La proximité d’Odette Simon Bidaux avec la Haute-Marne n’est pas un hasard. Jusqu’en février 1940, elle a eu le privilège « autorisé » de remplir la fonction de chef de cabinet du préfet en remplacement du chef de cabinet mobilisé. Le préfet d’alors était Fernand Bidaux, son mari.

En 1941, née de père étranger, elle est exclue du barreau. La même année comme de nombreux préfets, son mari est révoqué par Vichy.

Son mari était-il résistant ? Était-il résistant aux côtés de son épouse ? Nous pouvons le supposer !

En tout état de cause, l’engagement d’Odette Simon-Bidaux est remarquable.

A l’instar de l’engagement de cette avocate, celui d’une autre avocate Marcelle Kraemer-Bach.

Cette avocate féministe était infirmière au poste de secours sanitaire à la mairie du 16e arrondissement et obtient en 1940 le diplôme de 3e degré au titre de détectrice conductrice. Elle sollicite et obtient des autorités de constituer une équipe sanitaire mobile, utilisant sa voiture personnelle, pour se rendre sur les lieux aux secours des blessés pendant le bombardement de Paris du 3 juin. Le 11 juin 1940, le bâtonnier lui donne l’ordre de quitter Paris. Elle quitte Paris le 12 juin en conduisant une voiture de la Croix rouge.

A Lyon, où elle s’occupe des prisonniers et des convois de grands blessés. Radiée du barreau, engagée aux Amitiés africaines afin de conduire des camions pour apporter des colis aux prisonniers dans leurs camps. Elle rejoint ensuite le mouvement Combat, s’occupe à Paris d’un poste de radio clandestin et de presse clandestine. Puis elle intègre le réseau Gallia Kasanga sous le pseudonyme de Jeanne de Kergaradec. Convoqué par le bâtonnier, celui-ci demande aux chefs du réseau Gallia Kasanga de la faire quitter Paris d’urgence ayant appris qu’elle allait être arrêtée incessamment. Elle repart en zone libre pour rejoindre Combat. Elle apprendra plus tard que deux jours après son départ, les trois jeunes avec qui elle travaillait, furent arrêtés et condamnés à mort (l’un fusillé, les deux autres internées à Berlin).

Elle et son mari aussi avocat s’exileront en Suisse ; elle donnera fournira des faux papiers, donnera des cours de droit aux étudiants réfugiés, des leçons de français aux enfants de déportés… En 1944, elle revient à Annecy au Service de Santé des F.F.I : elle est chargée de rechercher et de classer les photos de cadavres suppliciés et de les faire parvenir aux Américains.

Autre 1er engagement, comme en 1914, remplacer les confrères : elles viennent au secours des cabinets et des confrères prisonniers, partis, déportés, traqués…

Il y a celles qui surveillent les cabinets non occupés, dont leurs confrères sont partis pour divers motifs : ainsi Marguerite Maingon-Rochas prend la bicyclette de sa 1ere communion pour effectuer des surveillances. L’avantage d’être une femme permet de circuler parfois plus librement que les hommes, et la méfiance à leur égard n’est pas souvent prônée.

« La guerre peut-être ; l’Occupation non ! » clamait Elise Veron-Buron, avocate et épouse de Paul Véron, avocat, et mère de 4 enfants. Elle assume d’abord la charge de 12 cabinets de confrères prisonniers, déportés, traqués (tels Jubineau, Levillion et Maho), en plus de celui de son mari, prisonnier de guerre (libéré en 1941 comme père de 4 enfants), qu’elle a protégé des autorités. Elle cache ensuite alternativement avec d’autres confrères (Mauguen, Poudenx, Isbecque) un jeune parachutiste français bordelais qui tombera en Normandie les armes à la main (et qui a initié Pierre Véron au plastic !).

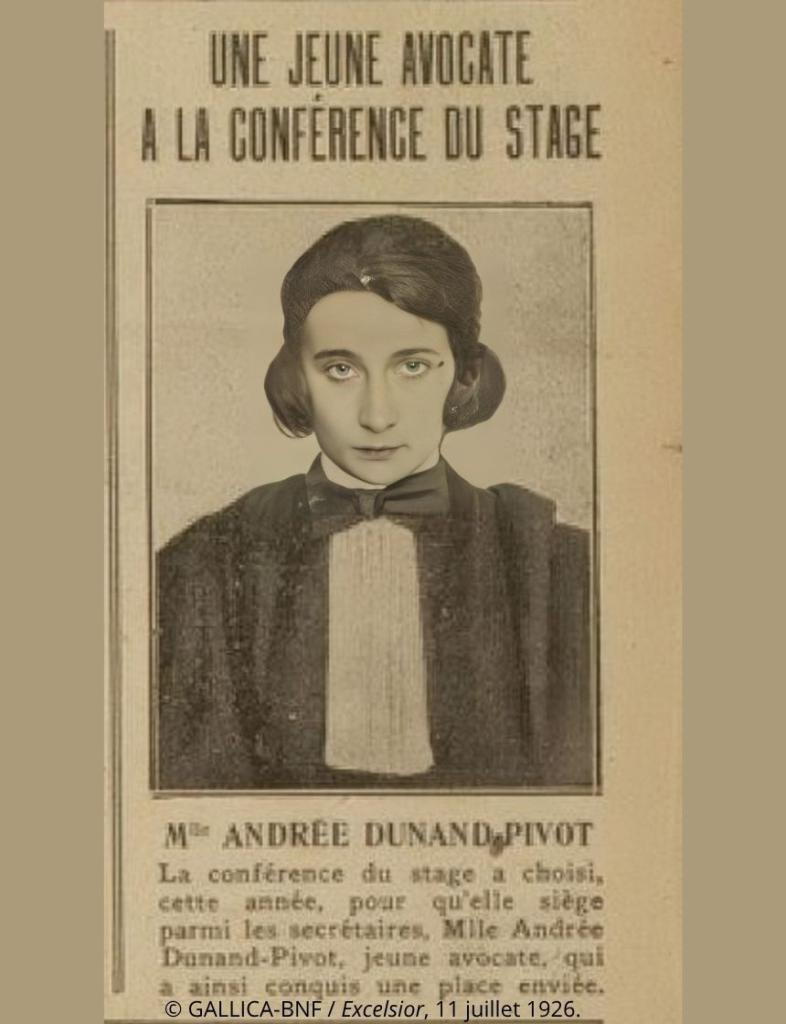

La suppléance des confrères pour la gestion de leurs dossiers n’est pas sans risque, ce qu’ont vécu Andrée Dunant-Pivot et Liane Lehmann, collaboratrices de Suzanne Blum et Paul Weill, partis en exil.

Elles assistent au déménagement du cabinet par les autorités occupantes le 17 février 1941. Joseph Nolleau (avocat et membre du Conseil de l’Ordre) est désigné par le bâtonnier pour se rendre sur place et veiller que les dossiers des confrères soient respectés. Le mobilier et les dossiers n’ont pas été enlevés. Les autorités n’enlèvent que les livres anciens qui ont retenu leur attention. Les deux collaboratrices s’opposent à ce déménagement et à la prise des dossiers : Liane Lehman a été pour ce fait condamnée à 6 mois de prison qu’elle a fait à Fresnes. Andrée sera décorée de la médaille de la reconnaissance française (12 avril 1947). Pour la petite histoire l’Ordre des Avocats a écrit à la Kommandatur pour tenter de récupérer les livres, majoritairement de vieux ouvrages de droit. Sans succès.

Relayer les avocats partis, c’est aussi s’illustrer dans la défense des prisonniers politiques, une autre forme de résistance.

Evoquons le parcours de Germaine Sénéchal qui continue à exercer durant la guerre.

Au début de la guerre, comme un certain nombre de ses consœurs dont son amie, Odette Moreau, elle plaide devant la Cour spéciale et le tribunal d’État. Elle y défend de nombreux prisonniers politiques, communistes, juifs, anarchistes (entre 150 à 200).

Son engagement ne se cantonne pas à la seule défense dans les prétoires. Membre du Front national des juristes (FNJ), mouvement de résistance créé sous l’impulsion de l’avocat communiste Joe Nordmann, elle assure les communications avec des femmes détenues à Fresnes par l’intermédiaire de détenus de droit commun. Elle diffuse le journal Résistance.

Plus tard, elle intègre le réseau Shelburn (branche du MI9 du service secret britannique), et le réseau Bourgogne. Elle héberge alors à plusieurs reprises des parachutistes américains et des personnes recherchées par la Gestapo (dont Colette HIRSCH dit Christine, juive évadée de la prison allemande de Lyon - groupe Combat).

Parallèlement, elle exerce comme agent de liaison entre divers résistants et son mari, Philippe du Granrut qui aboutit à la constitution d’un groupe FFI dans la Meuse en Argonne.

Elle a encore à son actif la fabrication de fausses cartes d’identité.

A partir de mars 1944, malade et alitée, son activité se restreint. Recherchée par la Gestapo, elle doit quitter son domicile dans les 1ers jours de juillet.

Une autre figure marquante, celle d’Odette Cahen-Bloch qui oppose une résistance intellectuelle, une autre forme de résistance.

Inscrite au barreau en 1922 (à 29 ans), elle exerce en droit de la famille et du travail. Combattante infatigable en faveur du droit des femmes et des défavorisés, elle n’a cessé ses publications et ses conférences.

Ardente militante communiste, membre de la Ligue du désarmement pour les femmes et de la Ligue des droits de l’Homme (et pour cet engagement LH en 1937).

En 1940, elle poursuit son ardent militantisme mais dans la clandestinité.

Radiée du barreau en 1942 (arrêt de la CA du 12 février 42), parce que juive, elle demeure à Paris avec son mari, René Bloch qui lui est maintenu au tableau comme ancien combattant dans le quota des 2% de juifs autorisés.

La question de son arrestation et de celle de son mari en août 1943, reste en suspens : juifs ou communistes ? probablement les 2 cumulés !

Odette Cahen-Bloch est désignée comme « agitatrice communiste » par l’autorité occupante.

Déportée à Auschwitz avec son mari, ils y meurent tous les 2, en septembre 1943.

Les engagements des avocates dès le début de la guerre, qu’ils soient concrets ou intellectuels se transforment très souvent dans un engagement actif : la résistance individuelle ou dans les réseaux.

Le parcours de Simone Huard débute en 1942.

Grâce à son confrère Etienne Nouveau, elle rejoint le réseau Vengeance. Elle participe avec lui à la création d’un nouveau maquis dans la Manche (à Torigny sur Vire). Elle assure la liaison avec Paris. Ce sont ses premières missions.

Au printemps 1943, elle intègre le réseau Cohors-Asturies et rallie les F.F.C (Forces Françaises Combattantes). Elle devient agent de liaison sous le pseudonyme de « Patricia » et mène des actions de renseignement et fabrique des faux papiers. Au printemps 1944, elle se sait traquée par la Gestapo. Arrêtée le 15 juin 1944, elle est déportée à Ravensbrück, Torgau puis Königsberg d’où elle ne reviendra pas.

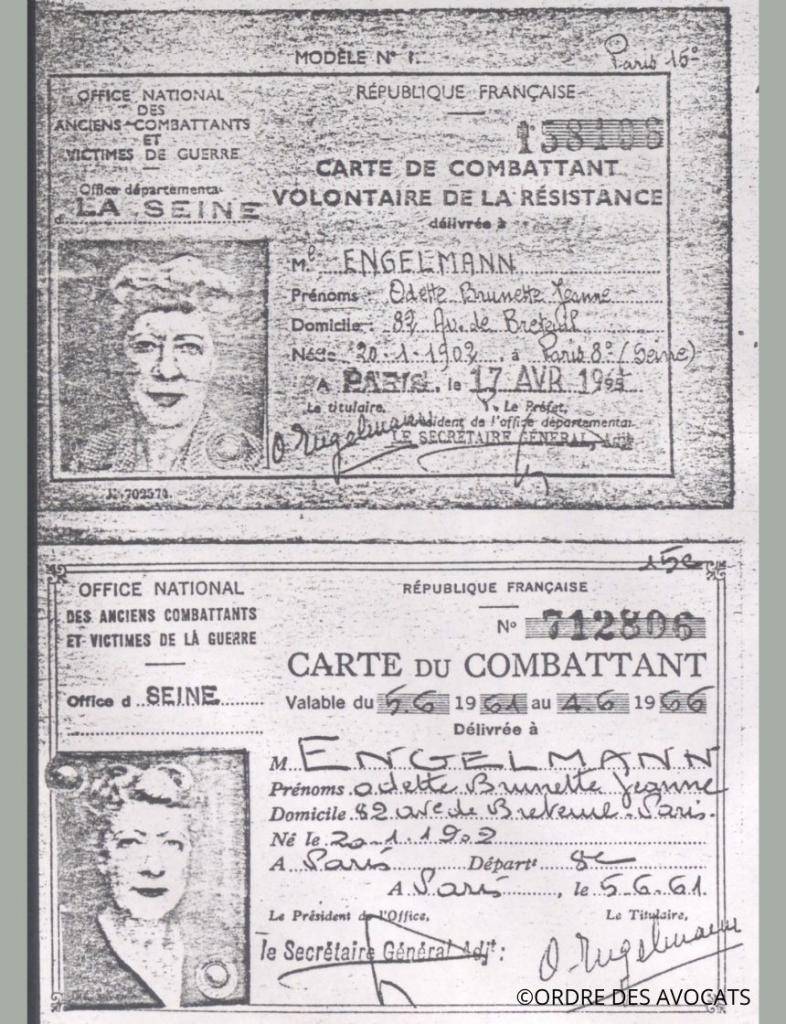

Un autre incroyable parcours, celui d’Odette Engelmann.

Dès 1940, elle quitte Paris pour s’installer en zone libre à Nice où elle commence ses activités de résistante, elle distribue des tracts et consignes.

Durant l’année 1941, elle effectue différentes missions de renseignements pour le Colonel Jullitte (Compagnon de la libération).

A partir de juin 1942, elle rejoint le réseau Alliance sous l’autorité du Colonel Bernis où elle s’occupe du déchiffrage et de la transmission des messages. Dans le cadre de ce réseau, elle fait partie de l’équipe chargée de faire embarquer des officiers et agents compromis, dans des sous-marins, en direction de l’Afrique du Nord.

Arrêtée en janvier 1943, elle est emprisonnée d’abord à Nice, puis en Italie (San Remo) et subit des interrogatoires et mauvais traitements.

Par miracle, elle est libérée en fin juin 1944 ! Le dossier concernant les charges contre elle n’avait pas été transmis à la prison de Belfort où elle avait été transférée.

Rentrée à Paris, à l’automne 1944, elle réintègre le Barreau dont elle avait été exclue en février 1942 parce que juive.

Mais elle ne revient au Palais qu’en août 1945, après avoir rendu service aux prisonniers, rapatriés déportés revenus d’Allemagne comme capitaine membre du service Information.

Les résistantes déportées poursuivent leur combat dans les camps / Résistante déportée :

« Toutes nous n’avons qu’un but : la Résistance » raconte Catherine Ammar (1904-1995) dans ses mémoires.

Épouse de Raymond Ammar, elle le suit au procès de Riom où il est missionné dans la défense de Georges Mandel.

Arrêtée avec son mari le 11 novembre 1942, libérée, elle rejoint le réseau AJAX à comme secrétaire et gardienne d’archives au Comité général d’Études (CGE) sous les ordres de François de Menthon, sous le pseudonyme de Catherine Le Meur.

Arrêtée et déportée, après plusieurs camps, elle est assignée au KW4, usines Siemens près de Berlin, usine de guerre, affectée aux machines. Elle effectue un essai sur une 3e machine, qui lui permet de rester assise pendant les 10 minutes que met le fil à se dérouler, parfois les 10 minutes peuvent se prolonger… Elle a du papier et un crayon et donc elle écrit : « Reine du sabotage, je peux écrire le chiffre qui me plait, les résultats sont pratiquement incontrôlables ».

Autre parcours, même combat.

Renée Mirande-Thomas (1908-1979) est avocate depuis 1930.

Elle assure la défense de Gabriel Péri et d’Emile Duthilleul, et dans la préparation de la défense des députés communistes.

Membre première du FNJ, elle assurait quotidiennement le courrier clandestin avec la Santé et la Petite Roquette.

Elle est arrêtée par les Allemands le 9 mars 1943 pour son activité dans la résistance, et déportée à Ravensbrück et Mauthausen.

A Ravensbrück, elle travaille aux ateliers de fourrures pendant 9 mois, à raison de 12 heures par jour. Dans une atmosphère de terreur, « nous arrivions à faire un magnifique sabotage, parce que nous étions plus intelligentes qu’eux, et que, sans perdre un jour, sans perdre une heure, nous poursuivions, quand même notre idéal. Nous arrivions, ainsi, à gaspiller mille peaux de lapins sur 1500 ».

Catherine et Renée reviendront de la déportation en 1945 et livreront par la suite sous forme orale et écrite leurs témoignages.

Peu de femmes ont participé à la lutte armée, le barreau en compte au moins une : Raymonde Noireaut-Blanc (1908-1968).

Lors de la mobilisation, elle assure le suivi des dossiers de son mari ainsi que ceux d’autres confrères : Léo Goldenberg, Roland Fargue et Raymond Abécassis.

Elle plaide de nombreuses affaires au palais durant la guerre et notamment au procès des ex-députés communistes qui se déroule, à huit clos, du 20 mars au 3 avril 1940 devant le 3e tribunal militaire permanent de Paris.

Elle entre en résistance avec son mari Emmanuel Blanc, et mène des actions clandestines, tout en poursuivant son activité d’avocate, et notamment sauvetage d’israélites traqués par la Gestapo,

Elle participe aux côtés de son mari, chef des FFI du Palais, aux combats de la Libération : du 19 au 25 août 1944, Raymonde est la seule femme parmi les hommes, « sans aucune peur des représailles éventuelles, sans aucune faiblesse », qui défendent le palais de Justice de Paris. Armée d’une mitraillette, elle surveille les mouvements des Allemands d’une des fenêtres du Palais.

Pourquoi les oubliées ? Simplement parce que l’histoire est écrite par des hommes et le barreau de Paris n’y échappe pas !

Les Françaises résistantes représentent selon les mouvements et les réseaux, 10 à 20% des effectifs, et leur participation aux groupes de combat reste exceptionnelle.

Le barreau de Paris s’inscrit dans ces chiffres : le pourcentage des femmes avocates résistantes par rapport aux hommes se situe entre 13 et 15% (14% des hommes).

Combattantes de l’ombre, ce ne sont donc pas des exceptions.

Il est temps que notre Barreau puisse se souvenir de ces avocates qui ont montré tant de courage.

Cindy Geraci-Aline Hamel-Martinet

13 mai 2025

Dossiers administratifs des avocats cités.

Jean Paul Lefebvre-Filleau, Odile de Vasselot, Femmes de la Résistance 1940-1945, éditions du Rocher, 2020.

Les Résistantes, podcast France culture par Philippe Collin. À travers les destins croisés de cinq résistantes, Philippe Collin retrace, en 10 épisodes, le rôle crucial longtemps oublié des femmes dans la lutte intérieure et extérieure face au nazisme entre 1940 et 1944.