Les magistrats résistants ont été peu nombreux. Et, comme tous les Français, ils n’étaient qu’une poignée dès 1940. La référence la plus significative, le titre de Compagnon de la Libération, sur 1.059 titulaires, a été attribué à trois magistrats : René Parodi (à titre posthume) décédé le 15 avril 1942 dans le quartier allemand de la prison de Fresnes, Maurice Rolland, président de l’Association des magistrats résistants et futur président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et Marcel Sammarcelli, juge de paix AOF, en poste au Tchad en 1940, qui fit toute la guerre au sein de la 2e DB du général Leclerc, exerça de hautes fonctions en Indochine après-guerre puis fût élu député gaulliste de Corse en 1958, avant de rejoindre la Cour de cassation quelques années avant sa retraite.

Compte tenu de la place institutionnelle de la justice au sein de l’appareil d’Etat, cette résistance a eu des formes spécifiques. Alain Bancaud et Liora Israël s’accordent pour distinguer les faits de résistance, selon que les magistrats ont agi en dehors ou bien au sein de l’institution judiciaire. A Paris, comme dans toute la zone occupée, encore plus dans le domaine de la justice pénale, la pression de Vichy et des autorités d’Occupation était constante. Les Allemands, qui avaient leurs bureaux dans le palais de justice, surveillaient et intervenaient dans les dossiers, s’appropriant et rejugeant des affaires, donnant des instructions comminatoires et menaçant des magistrats. Ainsi René Parodi, substitut à Versailles en 1940, était-il fonctionnellement impliqué dans la liaison entre le parquet et la Kommandantur, ce qui ne l’empêchait pas de mener ses activités de résistance.

René Parodi, Maurice Rolland ou Robert Vassart, pour n’évoquer que les plus emblématiques des magistrats résistants au sein de la cour d’appel de Paris ont, dès 1940, diffusé des tracts, effectué des activités de renseignement, avant de s’engager progressivement dans la résistance armée au sein de Libération-Nord et d’initier les réseaux de la résistance judiciaire. Maurice Come, substitut général à Paris, a caché à son domicile des agents parachutés de Londres. Arrêté en juillet 1944, torturé par la Gestapo, il s’échappe du train qui le conduit en déportation, tandis que son épouse mourra à Ravensbrück.

Il faut, en tout cas, sortir des schémas simplistes qui réduisent, par exemple, la résistance dans la magistrature au seul acte de Paul Didier qui refusa de prêter le serment de fidélité au maréchal Pétain. Par-delà son courage individuel, il ne participa ensuite à aucune action collective après avoir été assigné à résidence dans l’Aude. Le refus public de Paul Didier a été un acte courageux, mais solitaire.

À l’autre extrémité, les magistrats collaborateurs ont également été une minorité. Au milieu, se situe l’immense majorité des magistrats, conservateurs, attachés à l’ordre, certains plus répressifs que d’autres, mais par tradition légalistes, hiérarchisés et généralement attentistes et prudents, qui sont restés, tout au long de la guerre, dans une zone grise, en essayant d’éviter de s’exposer. L’évolution de la magistrature par rapport à la personne du maréchal Pétain et au régime de Vichy a été identique à celle des autres Français, au fur et à mesure de l’évolution des difficultés de l’Occupation et de l’avance des Alliés.

Aucune action collective de magistrats n’a été honorée à la Libération. En revanche, effaçant la rafle du Vel d’Hiv et tous les actes de collaboration sous Vichy, la police parisienne a été citée à l’Ordre de la Nation portant attribution de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre, pour s’être soulevée contre l’occupant et avoir lancé l’insurrection le 19 août 1944. Trois réseaux de résistance, Police et Patrie, Honneur de la Police et le Front national de la Police, avaient réagi à l’ordre de la Gestapo de désarmer et d’interner les policiers parisiens, et s’étaient emparés de la préfecture de police. 167 policiers parisiens sont morts dans les combats pour la libération de Paris.

Quelques magistrats engagés progressivement dans la résistance active

En province, la participation active de magistrats aux actions des réseaux de résistance a également été assez faible, surtout les premières années de l’Occupation. Et les quelques magistrats qui se sont engagés très tôt dans la résistance active ont été, dès la Libération, nommés localement à des postes de responsabilité. Ainsi, Marc Granié, procureur à Muret, qui a dirigé un maquis et manié les explosifs, est nommé commissaire adjoint de la République à Toulouse. Eugène Laborde, substitut à Bordeaux, qui a participé à des actions de renseignement et de sabotage, reçoit la médaille de la France libre des mains de Charles De Gaulle. Charles Dubost, substitut à Toulon, est nommé provisoirement avocat général à Aix et commissaire du Gouvernement près la Cour de justice de Marseille. Delphin Debenest, substitut à Poitiers, arrêté en juillet 1944 et déporté à Buchenwald, rejoint Dubost dans l’équipe française d’accusation lors du procès des dignitaires nazis à Nuremberg.

Tout comme René Parodi à Paris, plusieurs magistrats résistants ont été victimes des Allemands. Trois ont été fusillés en 1944 : Albert Stamm, procureur à Louviers, Henri Rassemusse, juge à Saint-Flour, et Robert Vecchierini, substitut à Valenciennes. Jean Thérond, procureur à Valence, qui a fait sortir du tribunal des résistants arrêtés par la Milice, est décédé en juillet 1944 dans le train qui le conduisait à Dachau.

Il est impossible d’établir une liste exhaustive des magistrats résistants. On serait tenté de s’appuyer sur un élément objectif, imparfait sans doute, à savoir l’attribution, après-guerre, des décorations pour faits de résistance, qui sont multiples : l’Ordre de la Libération, les médailles de la Résistance, des combattants volontaires de la Résistance, des Forces françaises libres, des déportés de la Résistance, la médaille militaire 1939-1945, la médaille des Combattants volontaires, la Légion d’honneur... Au total, une soixantaine de magistrats, sur 2.300 en exercice durant l’Occupation, peuvent s’enorgueillir d’avoir été décorés au titre de la Résistance.

Mais la reconnaissance du statut de résistant ne fut pas toujours une évidence. Ainsi, au palais, l’acte public de désobéissance posé par Paul Didier en refusant de prêter serment, renvoyait en miroir une image de soumission de l’ensemble de la profession, et certains de ses collègues lui en ont tenu rigueur. La médaille de la Résistance ne lui a pas été accordée sur proposition de la Chancellerie, mais sur celle du Conseil national de la Résistance, en 1947, et encore, après avoir été refusée une première fois.

Sur les 63.000 décorés de la médaille de la Résistance, on compte 55 magistrats de métropole. On peut relever, en contrepoint, que neuf magistrats ont été décorés de la Francisque par Vichy….

Parmi les magistrats qui se sont engagés dans la Résistance avant 1944, nombreux seront ceux qui occuperont immédiatement des postes de responsabilité au niveau national à la Libération. Robert Vassart, procureur à Troyes, est nommé procureur de la Seine ; Paul Amor, procureur à Laon, devient directeur de l’Administration pénitentiaire. Max Gibert, militant SFIO, ami de Robert Vassart, l’un des premiers à s’être engagé dans la Résistance est nommé directeur des Affaires civiles. De jeunes magistrats engagés dans la résistance armée, parmi lesquels Fernand Davenas, Jean Cosson, Robert Bouchery, Jacques-Bernard Herzog, notamment, connaîtront de riches destins professionnels pour tenter de réformer après-guerre une justice sous tutelle politique, aux faibles moyens et au fonctionnement archaïque.

Maurice Rolland, président de l’Amicale des magistrats résistants, s’est essayé, en vain, à établir une liste officielle de résistants au sein de ses adhérents. Mais, même parmi la soixantaine de noms indiscutables, certaines situations étaient complexes. Les communistes, qui se méfient des magistrats et qui avaient eu à souffrir de la répression des juridictions pénales de Vichy depuis 1939, contestent même l’attitude des principales figures de l’Association. Jöé Nordmann et Marcel Willard ont ainsi reproché à Rolland lui-même d’avoir requis contre les communistes, notamment dans l’affaire Trezbucki, qui, après avoir fait appel, a été condamné à mort par la section spéciale de la cour d’appel de Paris le 27 août 1941. Ils ont reproché à Ménégaux, devenu directeur du Personnel à la Chancellerie, d’avoir instruit l’affaire de la rue de Buci. De semblables reproches sont formulés à l’encontre de Zambeaux, qui avait requis devant la section spéciale, même si ce n’était que des peines modérées. Et De Menthon ne nomme Zambeaux directeur de son cabinet qu’après un avis favorable du procureur général André Mornet, que l’on peut quant à lui classer dans la catégorie des vichysto-résistants, qui fut, dès 1940, candidat au procès de Riom et, durant toute l’Occupation, vice-président de la commission de révision des naturalisations.

Outre Paul Didier, qui posa un acte fondateur, un magistrat fait l’unanimité, René Parodi, symbole emblématique du résistant, victime de la Gestapo. Maurice Rolland, le chef de la résistance judiciaire, et Robert Vassart, le « procureur-maquisard », constituent des figures tout aussi incontestables que l’on peut rapidement évoquer.

Un homme à part : Paul Didier

Paul Didier est le seul magistrat à avoir refusé de prêter serment. Ce refus public, au milieu de ses pairs, lors de l’audience solennelle du 2 septembre 1941, constitue un acte d’une grande force symbolique, tant l’insoumission et la révolte sont antinomiques avec la fonction institutionnelle du juge. C’est aussi un acte courageux, qu’il faut resituer dans le climat de peur de la période, quelques jours après la condamnation à mort de trois communistes par la section spéciale de la cour d’appel le 27 août. Paul Didier, farouche républicain avait été exclu en juillet 1940 de son poste de chef du bureau des naturalisations à la Direction des affaires civiles, et avait été rétrogradé simple juge au tribunal de la Seine. Il est arrêté le lendemain de son refus, puis interné au camp de Chateaubriant, dans le bâtiment B avec les communistes dont Jean-Pierre Timbaud et Guy Mocquet, otages qu’il va voir partir à la mort le 22 octobre 1941 en chantant la Marseillaise.

Ce 2 septembre 1941, Maurice Rolland et René Parodi, dans la même première chambre du tribunal de la Seine, ont prêté serment alors que Paul Didier, qui n’avait prévenu personne, refusait publiquement. Avec Max Gibert et Albert Monguilan, ils avaient choisi de prêter ce serment qui ne les engageait pas pour ne pas être découverts dans leurs activités de résistance.

René Parodi, « le martyr de la résistance judiciaire »

Le 15 avril 1942, à 6h20, René Parodi est découvert mort dans la cellule 113 du quartier allemand de la prison de Fresnes. Il avait été arrêté le 6 février précédent à son domicile par la Gestapo. Mort sous la torture, il n’a pas parlé et aucun membre de son réseau n’a été arrêté. Dès l’été 1940, René Parodi se déclare gaulliste et dit non au fatalisme de la défaite. En octobre 1940, substitut à Versailles, il regroupe quelques amis avec lesquels il distribue des tracts et le journal Résistance, après avoir mis ses enfants à l’abri en zone libre. Un de ses collègues de Versailles raconte comment, alors qu’il assurait la liaison entre le parquet et la Kommandantur, il s’est retrouvé dans l’antichambre de l’officier allemand avec un dossier dans lequel il s’est rendu compte au dernier moment que figurait un tract oublié par René Parodi.

Nommé à Paris en juin 1941, il retrouve son ami Maurice Rolland dans la section du parquet qui requiert devant la 13e chambre correctionnelle. Ils animent ensemble la Résistance au sein du Palais, en lien avec l’avocat communiste Joë Nordmann. René Parodi regroupe des amis patriotes avec lequel il se livre à des activités de propagande, éditant le journal Résistance. Avec Christian Pineau, ils avaient constitué, dès octobre 1940, le Comité d’études économiques et syndicales qui donna naissance en 1941 au mouvement Libération-nord, dont il a été membre du comité directeur dès sa création. Au sein du mouvement, il s’engage dans l’action directe, participe à des opérations telles que le coulage de péniches pour embouteiller le canal de l’Yonne et ainsi empêcher le transport de sous-marins allemands en méditerranée, à des destructions à l’explosif en région parisienne, ou encore à l’organisation de la manifestation patriotique des étudiants le 11 novembre 1941. Il est aussi un agent de renseignement dont la transmission d’informations a contribué au bombardement du cuirassier Gneisenau dans la rade de Brest et de l’État-major allemand en forêt de Compiègne.

Le 17 avril 1942, au début de l’audience publique de la 13e chambre correctionnelle, Maurice Rolland se lève et salue la mémoire de son compagnon enterré le matin même au Père Lachaise. Il loue « la droiture de son caractère, l’esprit brûlant comme une flamme de celui qui avait une âme d’apôtre, qui ne connaissait la tâche de magistrat que comme une occasion de faire un peu de bien. » Après-guerre, René Parodi deviendra « le martyr » de la résistance judiciaire.

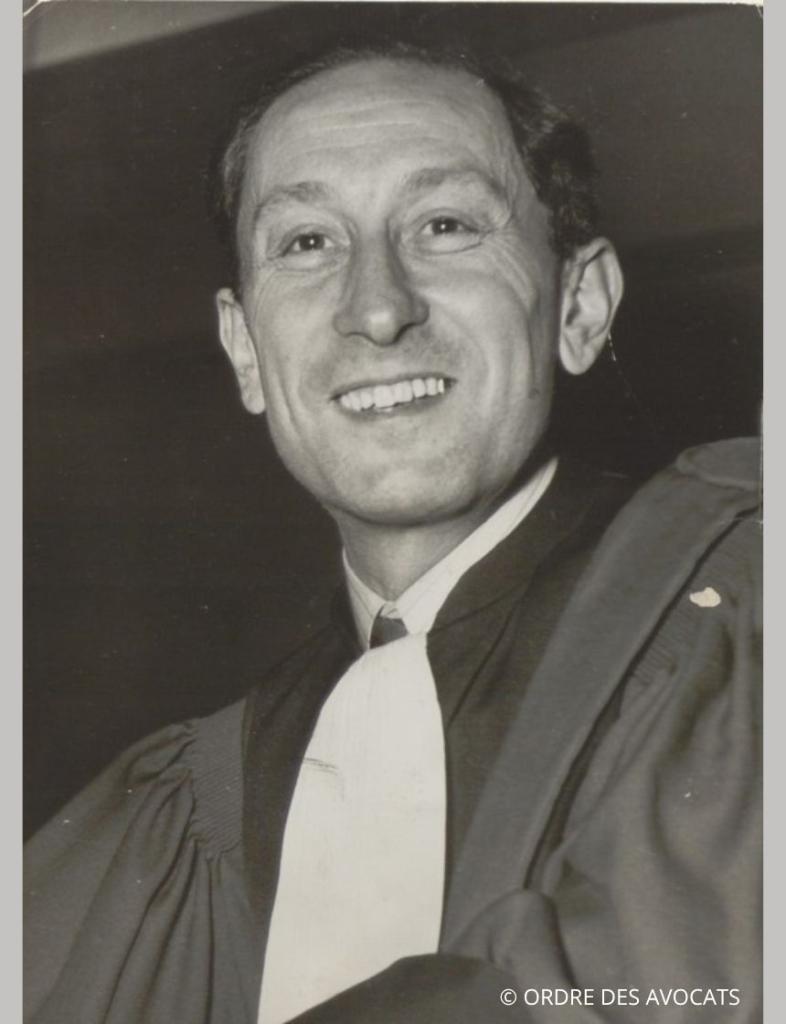

Maurice Rolland

Maurice Rolland (1904-1988), Commandeur de la Légion d’honneur, décoré de la Croix de Guerre, est l’un des trois magistrats titulaires de la Croix de la Libération attribuée par décret du 16 août 1944 signé Charles De Gaulle.

Dès 1941, Maurice Rolland rejoint la Résistance intérieure, adhère à l’OCM (Organisation civile et militaire) et participe à des missions de renseignement, à la création d’un journal clandestin, à la fabrication de faux documents, à l’hébergement d’agents britanniques, à la remise d’armes. Dans ses fonctions au parquet, il requiert des non-lieux en faveur de patriotes, négocie avec des juges d'instruction les suites données aux affaires communistes, et est en contact avec des avocats pour éviter la remise de prévenus aux autorités allemandes.

En 1943, plusieurs membres du réseau sont arrêtés et la menace de l’interpellation se rapproche. En septembre, il se fait établir un congé de maladie de complaisance et part pour le Jura peu avant qu'on ne vienne perquisitionner à son domicile. Il entre alors dans la clandestinité et essaye de gagner Alger. De nuit sur une plage près de Ramatuelle il attend pour embarquer à bord d'un sous-marin. Une patrouille de la Wehrmacht tire sur le petit groupe qui se disperse. Maurice Rolland se cache dans un buisson épineux, tandis que les Allemands à sa poursuite sondent le terrain à l'aide de leurs baïonnettes. Il a détruit ses papiers. Ses vêtements sont déchirés, il a perdu sa valise avec ses indispensables chaussures orthopédiques de rechange, alors qu’il est handicapé par un pied-bot. Après un long périple via la Provence et l’Auvergne, il remonte à Paris. Il continue son activité clandestine et ses déplacements en province pour développer son réseau. Il réussira à rejoindre Londres en mars 1944, depuis Compiègne par un avion anglais. Ses amis sont prévenus par un message de la BBC : « Olivier a gagné son procès ». Dès le lendemain, le 27 mars 1944, Maurice Rolland lance depuis Radio Londres un appel à la Résistance aux magistrats de France. Nommé inspecteur général à la Libération, il va conduire l’épuration dans la magistrature. Ce magistrat engagé qui voulait réformer la justice sera nommé conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation en 1955 avant d’en devenir le président de 1969 à 1974. Peut-être un jour la chambre criminelle de la Cour de cassation portera-t-elle enfin le nom de celui qui fût un des magistrats les plus courageux à s’opposer à l’occupant nazi et ses complices ?

Robert Vassart, « le procureur maquisard »

En 1940, le département de l’Aube et le tribunal de Troyes font partie de la cour d’appel de Paris. La notice établie par le ministère de la Justice pour l’obtention de la Croix de la Libération attribuée à Robert Vassart, procureur de la République à Troyes, « Vatel » dans la résistance, résume à grands traits son action : « Entré dès 1941 dans l’organisation « Ceux de la Libération » à Troyes, chargé de recruter et former des groupes armés, organiser des dépôts d’armes, a participé à de nombreux parachutages d’armes dans le département de l’Aube. Au point de vue judiciaire, a paralysé les procédures judiciaires concernant les détenus politiques […] remise en liberté provisoire grâce à des certificats médicaux de complaisance […] A organisé plusieurs évasions de compatriotes de la maison d’arrêt […] membre du Conseil de la Résistance de l’Aube […] sachant qu’il allait faire l’objet d’un arrêté d’internement après une inspection, a pris le maquis après être allé faire remettre en liberté les détenus politiques incarcérés […] À Paris, membre du Conseil national judiciaire, a participé à la prise de la Chancellerie le 20 août 1944, avant de prendre possession de son bureau de procureur de la Seine au palais de justice, d’où les résistants faisaient le coup de feu contre les Allemands. »

Surnommé « le procureur-maquisard » par Maurice Rolland, Robert Vassart (1900-1991) est nommé le 26 août 1944 procureur de la Seine par le Secrétaire général provisoire à la Justice nommé par le Conseil national de la Résistance, Marcel Willard, avec lequel il vivait dans la clandestinité à Paris depuis juillet, au sein du petit groupe aussi composé de Joë Nordmann et de Max Gibert.

En effet, durant les combats de la Libération de Paris, le commando qui, place Vendôme, a investi les locaux du ministère procède aux premières nominations de magistrats résistants aux postes clés de la Chancellerie et des juridictions parisiennes. L’arrêté signé par Marcel Willard a été préparé au sein du Comité national judiciaire, créé en 1943, organisme fédérateur de plusieurs mouvements de résistance judiciaire, dont la direction était assurée par un comité de sept membres : trois magistrats, Maurice Rolland, Robert Vassart, Albert Monguilan, et quatre avocats, Jacques Charpentier, bâtonnier de Paris, Joë Nordmann, avocat communiste qui dirige le Front national judiciaire, Jacques Rebeyrol (au titre de l’OCM, Organisation Civile et Militaire) et André Boissarie, qui est remplacé, après son arrestation par les allemands, par André Mornet. Ce réseau regroupe progressivement des comités dans les cours d’appel et est reconnu par le Conseil national de la Résistance. Il transmet des listes de noms et des projets de textes à Alger pour, dès la Libération, nommer une hiérarchie soutenue par la Résistance et mettre en œuvre l’épuration judiciaire.

Des avocats engagés ont intégré la magistrature à la Libération

On doit aussi souligner que trois avocats vont alors intégrer la magistrature et occuper des postes clés dans les procès de l’épuration parisienne. André Boissarie, avocat résistant, est nommé procureur général près la cour d’appel de Paris à la Libération. Il fait venir auprès de lui Raymond Lindon, avocat exclu du Barreau de Paris en vertu du numerus clausus de 2% d’avocats juifs instauré par le décret du 16 juillet 1941.

Raymond Lindon requiert en juin 1945 en tant que Commissaire du gouvernement contre les magistrats de la section spéciale de la cour d’appel de Paris qui ont condamné à mort le 27 août 1941 trois communistes sur le fondement d’une loi rétroactive. Il requiert aussi dans plusieurs autres grands procès de la Libération, notamment contre Henri Béraud, Jean Luchaire et Abel Bonnard. Réformateur de la justice et auteur prolifique, il terminera sa carrière en tant que premier avocat général à la Cour de cassation.

Alexis Zousmann, né en 1908 à Odessa, naturalisé en 1929, est quant à lui nommé juge d’instruction à la Cour de Justice de la Seine où il instruira notamment le volumineux dossier du Service des sociétés secrètes, mais aussi de ceux d’écrivains collaborateurs, dont Louis-Ferdinand Céline et Lucien Rebatet. Il n’a pu instruire le dossier de Robert Brasillach, ayant été prisonnier de guerre avec lui.

Tous ces noms de magistrats ont un point commun, celui d’être uniquement masculins, puisque les femmes n’ont pu accéder à la magistrature qu’après la loi du 11 avril 1946. Relevons tout de même le nom de l’avocate Simone Weiller, qui, en tant que veuve de guerre, avait été une des deux seules femmes juives admises à rester inscrites au Tableau du Barreau de Paris. Simone Weiller est la veuve de Léo Lagrange, ancien ministre du Front Populaire, tué dans les combats de 1940. A la Libération, cette résistante est élue députée du Nord dans l’ancienne circonscription de son mari, membre de l'Assemblée nationale constituante. Elle a voté la loi du 11 avril 1946 qui lui a permis en 1948 de devenir la première magistrate du parquet, nommée substitut au tribunal de Lille.

Jean-Paul JEAN

Président de chambre honoraire à la Cour de cassation

Vice-président de l’Association française pour l’histoire de la justice

13 mai 2025

Portrait de Raymond Lindon, 1958.

Portrait d'Alexandre Parodi, avant 1942.

Portrait de Robert Vassart, cliché Interpress, 1946.

Archives nationale

Robert Vassard. Dossier personnel 19890074/195.

Madeleine Weiller, veuve Léo Lagrange. Dossier personnel 19890147/143

490 AP. Fonds Maurice Rolland.

Archives de Paris

26 W 5. Gibert Max, Mémoire.

Archives de Sciences Politiques

Fonds Charles Dubost

Archives familiales

Pineau Christian, Hommage rendu à René Parodi le 24 juin 1964 (Archives familiales) : « Maintenant, il est un martyr, c’est à dire un héros, l’un des premiers de l’histoire sombre et exaltante de la Résistance française ».

Portrait de Paul Didier.

Portrait de Marucie Rolland.

Bibliographie

Bancaud Alain, Une exception ordinaire. La magistrature en France, 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002.

Bancaud Alain, "Histoire d'une conversion : les magistrats résistants après la Libération au service de la réaffirmation de la nouvelle raison d'État", La Résistance dans la pratique judiciaire, AFHJ, 2012/1 n°22.

Cossart P., « Rester à son poste sous Vichy. Etude des mémoires de Max Henri Gibert, haut-magistrat parisien de la première moitié du XXe siècle », Cahiers d'histoire, tome 45, n° 2000-1, p. 119-144.

Cotte B., Ghaleh-Marzban Peimane, Jean J.-P., Massé M. (dir.), Soixante-dix ans après Nuremberg, juger le crime contre l’humanité, Paris, Dalloz/Cour de cassation, 2017.

« Rendre la justice au XXe siècle selon Raymond Lindon », in Gauvard Claude (dir.), Punir et réparer en justice, du XVe au XXIe siècle, Paris, AFHJ/ La Documentation française, Histoire de la justice, 2019, n°30, avec les articles de Didier Cholet, Pascale Deumier, Aure Denizot, Pierre Boudon et Jean-Paul Jean.

Israël L., Robes noires, années sombres. Avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2005.

Jean J.-P., Robert Vassart, le procureur maquisard, Les Cahiers de la Justice ENM/Dalloz, 2025/1,

Jean J.-P., « André Mornet (1870-1955), la justice comme une guerre », in S. Humbert (dir.), Justice et paix. Le temple de la concorde, Paris, AFHJ/La Documentation française, Histoire de la justice, 2022, n° 33, p. 269-301

Jean J.-P. Paul Didier, le juge qui a dit non au maréchal Pétain, Revue historique, PUF, Vol. 703, 2022/3, p. 543-562

Jean J.-P., « René Parodi, « le martyr de la résistance judiciaire » », in Juger sous Vichy, juger Vichy, Paris, AFHJ/La Documentation française, 2019, préface de Robert Badinter, p. 189-194.

Jean J.-P., « René Parodi, « le martyr de la résistance judiciaire » », in Juger sous Vichy, juger Vichy, op. cit., p. 189-194.

Jean J.-P., « Maurice Rolland et l’inspection des services judiciaires à la Libération », in Juger sous Vichy, Juger Vichy, op. cit., p. 375-390.

Jean J.-P., Les juges devant l’histoire. Savoir dire non. De Vichy à nos jours. Avant-propos de Christophe Soulard et Julian Jackson. Presses Universitaires de Rennes, 2025 (à paraître)

Pennetier A. et Strauss F., notice René Parodi dans Le Maitron, dictionnaire biographique

conférence du 1er octobre 2020 à la Cour de cassation avec J.-P. Royer : « André Mornet, Du procès Mata-Hari au procès Pétain : un magistrat contesté »