Dans son prologue à son livre « Jean Moulin -La République des catacombes » Daniel CORDIER écrit à propos de Jean MOULIN

« Quand on prononce ces trois syllabes Jean MOULIN, un écho poignant répète les noms de tous ceux qui essayèrent pendant quatre ans par des moyens souvent dérisoires et toujours dangereux, de réveiller et de maintenir l’espoir et l’honneur d’un peuple, alors qu’en fait il n rencontraient le plus souvent que son indifférence et sa passivité »

Il ajoute :

« Si cet ouvrage porte sur la Résistance des chefs, nul ne doit oublier la résistance des militants, cette guerre des « soldats inconnus » comme la désignait CHURCHILL ».

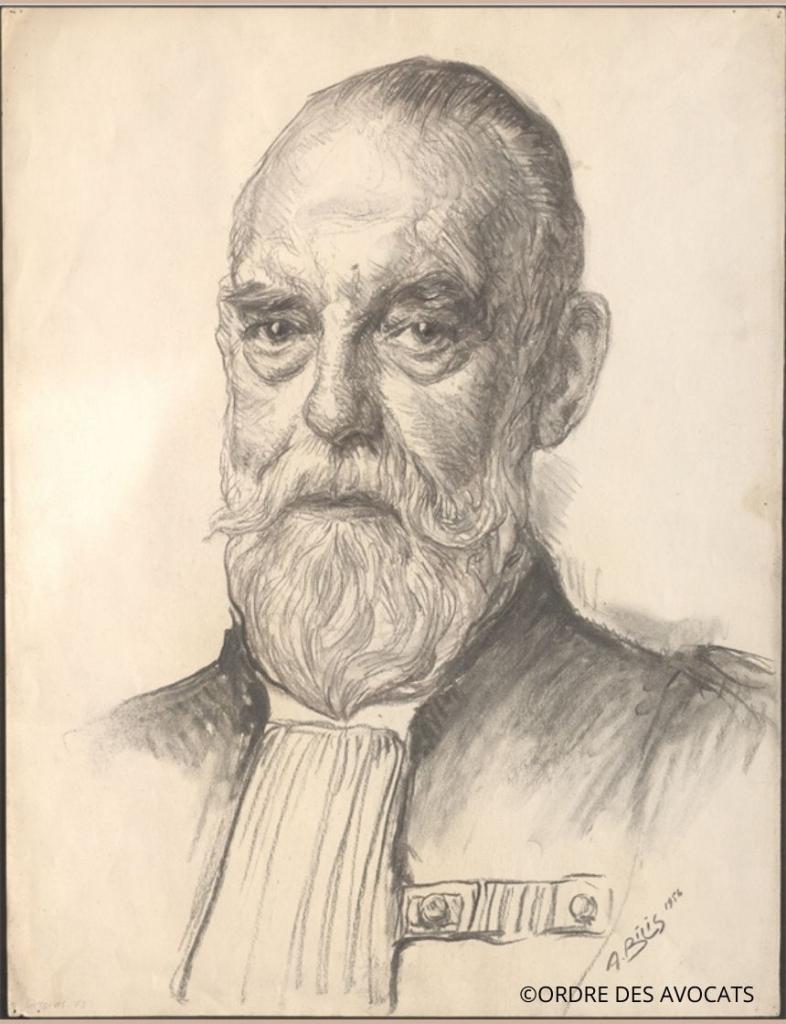

Ayant la charge d’ouvrir cette première table ronde consacrée à la période 1940-1942 par l’évocation des actions des bâtonniers CHARPENTIER et CARPENTIER, je suis aujourd’hui conduit à faire resurgir des archives une personnalité oubliée, presqu’inconnue.

L’itinéraire professionnel et politique du bâtonnier Jacques Charpentier en fait une personnalité marquante et controversée du barreau parisien du XX° siècle.

Resté plus de sept années en fonction de 1938 à 1945, ayant assuré la direction de l’Ordre pendant les années noires de l’Occupation jusqu’à la Libération, il a été d’abord présenté comme l’incarnation de la Résistance du barreau à l’occupant avant de se voir reprocher, plus tard, une « lune de miel » avec Vichy (le mot est de lui) et un antisémitisme « ordinaire » pour reprendre la formule de Robert Badinter, qui était celui de la majorité de ses confrères avant-guerre.

Son prédécesseur direct et qui devait en 1943 le remplacer, le bâtonnier Etienne CARPENTIER est resté dans l’ombre alors qu’il n’avait jamais rien concédé au régime de la Révolution Nationale, et qu’il fut pourtant un acteur majeur de la Résistance au Palais en même temps qu’un protecteur de la défense devant la Section spéciale et un bâtonnier par intérim de combat.

Ce sont des contemporains, nés en 1881, venant tous deux du même milieu, celui d’une vieille bourgeoisie parisienne, tous deux fils d’avocats, tous deux docteurs en droit.

L’un Etienne CARPENTIER a prêté serment en 1905, l’autre en 1908, tous deux seront secrétaires de la Conférence,

Etienne CARPENTIER suivra son père dans les couloirs du Palais tandis que Jacques CHARPENTIER sera le collaborateur du flamboyant Manuel FOURCADE, sénateur et Membre du Conseil de l’Ordre.

Leur parcours dans la Grande Guerre sera différent même s’ils ont été mobilisés tous les deux, Jacques CHARPENTIER attaché d’administration d’intendance ne connaitra pas l’épreuve du feu alors qu’Etienne CARPENTIER, lieutenant de réserve et chef de section au 70° régiment d’infanterie sera blessé par deux fois à la tête des ses hommes en 1915 et en 1916, cité à l’ordre de la division et fait chevalier de la Légion d’Honneur à ce titre.

Revenu à la vie civile, ils retrouvent tous deux le Palais, ce sont des privatistes.

La carrière de Jacques CHARPENTIER est celle d’un civiliste réputé, on lui doit un Traité pratique des bilans et des inventaires (Berger-Levrault). Dans les années 30, il plaide notamment pour l’acteur Pierre Fresnay contre la Comédie Française, pour la Fédération des Journaux Français contre le patron de presse et parfumeur François Coty.

Etienne CHARPENTIER pour sa part est lui aussi civiliste et commercialiste, rédacteur des Codes et Lois, auteur d’une collection des petits codes CARPENTIER qu’animait déjà son père, d’un code de l’expropriation commenté, d’ouvrages consacrés à l’Energie hydroélectrique, d’un code de l’électricité, sans oublier un Tableau des obligations en droit Romain

Il est surtout l’archétype de l’avocat ancien combattant d’entre les deux guerres , un personnage impressionnant, grand de taille , nanti d’une longue barbe noire, « intransigeant dans la vénération de la Patrie, respectueux des courages inconnus et de la patience exaltée que ,dans la boue , les gaz et la mitraille, des millions d’hommes aux casques laurés, avaient, tant qu’il devait en rester un , endurée » pour reprendre les mots du bâtonnier BRUNOIS dans son discours du souvenir prononcé au Palais le 17 novembre 1966.

Il s’est investi avec force dans la défense des droits des mutilés et pensionnés, il est en effet administrateur et conseil juridique de l’Union Nationale des Mutilés et Réformés, il en préside également la section départementale.

Il est bien sûr membre de la commission permanente du groupe des Anciens Combattants du Palais et dirige également l’association amicale des 70° et 370° RI.

Tous deux seront élus membres du conseil de l’Ordre l’un Etienne CARPENTIER en 1926, l’autre en 1928, ils y siégeront sans discontinuer jusqu’à leur élection au bâtonnat, l’un, en 1936 précédant l’autre en 1938. Toutefois ces scrutins sont différents si Etienne CARPENTIER est élu triomphalement Dauphin de l’ordre en 1935, son successeur vivra une confrontation plus clivante et s’en expliquera dans son livre Au service de la Liberté publié en 1949 cette élection ainsi qu’il suit :

« En général, les Israélites, les femmes avocats et les “externes”, qui ne viennent guère au Palais que les jours de vote, avaient apporté leurs suffrages à mon concurrent. À la dernière minute, un mot d’ordre, dont je n’ai jamais connu la raison, avait enjoint aux membres de la maçonnerie de faire bloc contre moi. Je me trouvais ainsi, sans l’avoir souhaité, l’élu du “Vieux-Palais”, conservateur et clérical, mais profondément attaché à notre orthodoxie professionnelle, ce qui m’avait valu ses préférences ».

Etienne CARPENTIER sera un bâtonnier des plus classiques, il s’adressera à ses confrères le jour de son élection en leur rappelant qu’« il n’est jamais trop parler de nos devoirs » et ajoutant à leur intention « Nous avons besoin d’être forts et notre force est fonction du respect que nous inspirons. Nous ne conserverons ce respect que si nous savons nous respecter nous-mêmes » (Gazette du Palais 18 juin 1936).

L’un et l’autre ont conscience de la montée des périls dans cette période :

- Soucieux de ne pas se laisser instrumentaliser par le III° Reich, Etienne CARPENTIER refusera en 1938 de se joindre à Maurice Garçon dans la défense de la famille du conseiller à l’ambassade d’Allemagne Vom Rath, partie-civile devant les assises de la Seine chargées de juger Herschel GRYNSZPAN le jeune juif qui avait abattu à Paris ce diplomate pour venger le sort fait à sa famille par les nazis ;

Le futur académicien ne comprendra visiblement pas les raisons de ce refus, notant fielleusement dans son journal « Les bâtonniers se défilent. Etienne CARPENTIER à cause de sa clientèle électorale d’anciens combattants ».

- Jacques Charpentier dans son discours de rentrée en 1938, se montre sans illusions sur Munich en déclarant :

« c'est que de nouvelles mystiques, en casque ou en casquette, mais toujours en bottes, ont fait leur entrée dans le monde, et que, sous leur poussée, de vieilles vérités s'écroulent, écrasant les trésors acquis, renversant les valeurs. Parmi ces antiques croyances, il en est une qui me semble particulièrement ébranlée, et comme c'est celle au service de laquelle vous vous êtes engagés, celle qui est votre raison d'être, j'ai pensé que nul souci n'était plus pressant pour votre nouveau bâtonnier que d'appeler votre attention sur les périls qui la menacent. C'est de la crise de l'idée de Justice que je veux vous entretenir aujourd'hui…

… Devant l’invasion ou devant l’émeute, il y a ici dans cette salle de jeunes hommes qui témoigneront par leur exemple, qu’il y a des idées qui valent une vie ».

Leurs réactions vis-à-vis de Vichy sont après la défaite très différentes :

Le nouveau régime ne choque pas Jacques Charpentier qui le reconnaitra dans son livre cité plus haut dans un chapitre intitulé « Lune de Miel » :

« Mes premiers rapports avec le gouvernement de Vichy ne furent pas mauvais. Je ne vois aucun inconvénient à dire tout haut cette vérité. Au moment où il fut signé, l'armistice ne m'apparut pas comme un crime. Y avait-il une solution moins mauvaise ? Je ne le croyais pas, et aujourd'hui je n'en suis pas encore certain. Impliquait-il nécessairement la collaboration ? Je persiste à croire le contraire ».

Dès août 1940, Jacques Charpentier travaille avec le Doyen Georges Ripert, Secrétaire d’Etat à l’Instruction Publique et à la Jeunesse, au renforcement des dispositions restreignant l’accès au barreau des naturalisés.

Il convient ici de rappeler que sous la pression de l’Union des Jeunes Avocats (UJA) et de l’Association Nationale des avocats (ANA) présidée par le bâtonnier Payen (futur défenseur de Pétain) la loi de1934 avait écarté du barreau les naturalisés de moins de dix ans.

Cette mesure n’apparaissait pas suffisante à ces associations qui avaient multiplié les interventions jusqu’à la déclaration de guerre en faveur d’un durcissement.

C’est donc sur la base d’un projet élaboré avec Georges Ripert que Jacques Charpentier propose d’ajouter l’exigence de justifier de la nationalité française des deux parents du futur stagiaire.

Il n’obtiendra pas une satisfaction complète puisque l’exigence de nationalité ne s’appliquera qu’au père de l’impétrant dans la loi du 10 septembre 1940.

Comme il l’écrit en 1949 :

« Dès 1940, une loi avait exclu les fils d'étrangers de la profession d'avocat. Depuis quelques années, cette mesure était vivement souhaitée par le barreau de Pans. Si un pays qui souffre d'une crise de natalité est obligé de favoriser l'immigration, certaines professions, dont la nôtre, ·exigent un minimum d'assimilation. Avant la guerre, nous avions été envahis par des naturalisés de fraîche date, presque tous d'origine orientale, dont le langage, commenté par les petits journaux, nous couvrait de ridicule, et qui apportaient, dans la conduite des litiges, les procédés de leurs bazars.

A cet égard, la politique de Vichy se rencontrait avec nos intérêts professionnels ».

Nous ne pouvons que douter de la sincérité du bâtonnier Charpentier lorsqu’il relève dans le même ouvrage que cette mesure ne devait rien à l’antisémitisme consubstantiel de la Révolution Nationale alors que l’homme chargé de la mettre en place, le Garde des Sceaux Alibert, fut l‘une des chevilles ouvrières de la mise en place du statut des juifs un mois plus tard.

Bien plus nous ne pouvons que nous interroger sur la prétendue découverte du caractère rétroactif de la loi en cause : en effet les lois des 17 juillet 1940 (pour les administrations publiques) et 16 août 1940 (pour l’exercice de la médecine) qui contenaient des dispositions similaires étaient toutes deux rétroactives et s’attaquaient aux droits acquis, cette dérogation au droit commun ne pouvait avoir échapper au juriste averti qu’était le bâtonnier Charpentier.

Il est à noter que Jacques Charpentier sera membre du comité budgétaire qui remplace sous Vichy l’ancienne commission du budget, il en démissionnera en novembre 1942.

Il commentera lui-même dans son livre de souvenirs cette nomination :

« J'étais aussi appelé à Vichy par les séances du Comité budgétaire. Le gouvernement, à l'instigation du très distingue Secrétaire général des Finances, M. Deroy, avait demandé au bâtonnier de participer, gratuitement bien entendu, aux travaux de cet organisme, appelé à remplacer l’ancienne Commission du Budget. Je ne crus pas devoir décliner cette offre ».

De même sera-t-il associé étroitement à la préparation de la loi du 26 juin 1941, répondant à certaine préoccupation de la profession s’agissant de l’organisation du stage et du monopole de la représentation et de la Plaidoirie devant les justices de paix…

Toute différente est l’attitude d’Etienne CARPENTIER qui, s’il ne s’élève pas, comme le reste du Conseil, contre les dispositions rétroactives de la loi du 10 septembre 1940, adresse au bâtonnier CHARPENTIER une longue lettre le 3 octobre suivant pour justifier de la nationalité française de son père et de sa famille depuis 1750 en relevant d’entrée que « Jamais je n’ai tant regretté de ne pas être un naturalisé de fraîche date.

D’abord parce qu’une certaine honte actuelle, prenant ces racines dans un moins lointain passé, doit être moins douloureuse ».

Ce refus manifeste de la défaite le mènera vers la Résistance.

Très vite dès janvier 1941 il crée « France d’ Abord », un groupement de résistance fondé autour d’anciens combattants des 70° et 370° R.I.(unités auxquelles il avait appartenu) , ce réseau va recruter au Palais en faisant boule de neige parmi les avocats et avoués. On y compte notamment les principaux « coadjuteurs » d’Etienne CARPENTIER dont des membres du Conseil de l’Ordre (M° DEMOLLIENS, Max JOBIT, LEVACON, Camille BERNARD) mais aussi Charles DENIS, Jean NICOLAS et SEJOURNANT.

Le recrutement se poursuivra hors du Palais y compris en banlieue

Il a pour mot d’ordre « Eldabord » et pour signe de reconnaissance une breloque faite de trois perles de bois ou de métal que les adhérents portaient discrètement au revers de leur veste

Sur la fiche rédigée après-guerre de la main d’Etienne CARPENTIER et qui a servi notamment de base au mémoire rédigé en 1947 par le Comité d’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, on trouve l’indication des liens ténus entre son groupement et trois organisations de résistance et sur la création de ces petits groupes alors isolés les uns des autres.

D’après le mémoire du CHSGM, « il fixa son centre et son poste de commandement au Palais de justice, faute de pouvoir l’établir à son domicile où les allemands avaient effectué une perquisition dès leur arrivée à PARIS » ; les cabinets d’avocats sont utilisés pour les rendez-vous entre membres des différents réseaux avec la création de dossiers de façade.

France d’abord entretient des contacts avec le réseau VALMY auquel appartient également Charles DENIS, mais encore avec le réseau du Musée de l’Homme auquel est affilié SEJOURNANT et à qui CARPENTIER transmettra des informations sur l’emplacement des réservoirs de carburant à faire bombarder.

France d’abord fusionnera avec Ceux de la Résistance, le réseau de Paul et de Pierre ARRIGHI, lorsqu’ après l’entrée en clandestinité de Jacques CHARPENTIER, Etienne CARPENTIER le remplaça à la tête de l’Ordre.

Pour sa part le bâtonnier CARPENTIER rejoint alors le réseau VALMY, donnant l’exemple du courage, allant jusqu’à se faire installer une chambre dans les locaux de l’Ordre afin qu’en cas d’arrestation on put le voir « traverser les couloirs du Palais menottes aux mains » (mémoire de proposition à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur).

Etienne CARPENTIER et Jacques CHARPENTIER se retrouvent cependant dans un même patriotisme face à l’occupant ;

Dès le début de l’Occupation le second va donner des preuves d’un incontestable patriotisme. C’est ainsi qu’il organise le 1er octobre 1940 un hommage aux avocats morts pour la France, en salle haute de la Bibliothèque, alors que ce type de réunions est interdit par l’occupant.

Plus encore il va défendre face aux autorités allemandes ses confrères communistes Boitel, Hajje, Rolnikas et Pitard, arrêtés par la police française et livrés aux Allemands, en insistant sur leurs rôles et prérogatives de défenseurs de leurs clients.

Ils seront fusillés comme otages, leurs lettres d’adieu adressées à leur bâtonnier furent lues par celui-ci devant les membres du Conseil de l’Ordre assemblés et debout.

De même tente -t-il d’intercéder auprès du procureur général le 16 janvier 1941 en faveur de Léon-Maurice Nordmann, de René-Georges Etienne et d’Albert Naud lors de leur arrestation pour leur participation au réseau du Musée de l’Homme.

Il interviendra pour sauver Léon-Maurice Nordmann auprès des Allemands alors que celui-ci vient d’être condamné à mort en janvier 1942, en vain puisqu’il sera fusillé au Mont-Valérien le 23 février suivant, après avoir adressé à son bâtonnier une poignante missive le remerciant.

Jacques Charpentier en sa qualité de chef de son Ordre n’a pas failli dans des circonstances difficiles à sa mission d’organiser la défense des résistants traduits devant les juridictions d’exception créées par Vichy (Sections spéciales, tribunal d’Etat) ou devant les tribunaux militaires allemands.

On sait qu’au mois d’aout 1941 sous la pression des autorités allemandes le Garde des Sceaux de Vichy Joseph Barthélémy décida d’instituer les sections spéciales.

Créées par la loi du 14 août 1941, publiée au Journal officiel le 23 août et modifiée le 25 août suivant, les sections spéciales ont été instituées par le Gouvernement de Vichy auprès de chaque tribunal militaire ou maritime, ou à défaut auprès d’une section de la cour d’appel, pour juger directement et sans instruction préalable les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste. Il s’agit en effet, pour les autorités d’occupation allemandes et l’État français, de lutter rapidement contre toutes formes d’actes de lutte armée de résistance, notamment communistes.

Elles jugeaient en premier et dernier ressort. Le texte était de surcroit rétroactif.

Dans son livre écrit après-guerre « Au service de la Liberté » le bâtonnier CHARPENTIER rappelle les conditions difficiles de l’organisation de la Défense devant de telles juridictions d’exception :

« J 'ouvris donc des listes de volontaires, sur lesquelles vinrent s'inscrire des avocats de tous âges et de toutes situations, même des membres du conseil de l’Ordre. Par cet empressement, le barreau manifestait sa sollicitude pour les accusés et sa réprobation contre les poursuites dont ils étaient l'objet ».

Plus tard, un décret de Vichy prétendit interdire aux accusés de cette catégorie de choisir leur défenseur. La commission d'office serait obligatoire. Je décidai de ne tenir aucun compte de cette mesure. Déjà, dans toutes ces affaires, et particulièrement dans celles qui intéressaient les communistes, j'avais pris l'habitude de commettre ceux de mes confrères qui avaient été choisis par les inculpés, toutes les fois qu'ils m'en faisaient la demande, ceci pour les couvrir à l'égard des Allemands. En présence du nouveau décret, je fis savoir à mes confrères que l'inculpé pourrait toujours choisir son avocat. Je commettrais automatiquement celui qui aurait été ainsi désigné. Je n’ai jamais manqué de le faire. Le décret est ainsi resté lettre morte »

Il oublie cependant de dire qu’il confia l’organisation concrète de cette défense à son prédécesseur. Etienne CARPENTIER, toujours Membre du Conseil, eut donc la charge d’organiser, de conseiller et de protéger les défenseurs ainsi commis, il le fit avec tout son prestige et son autorité morale , manifestant par sa présence à leur côté la solidarité et l’appui de notre institution.

La même préoccupation pour l’indépendance et la liberté de la défense va amener le bâtonnier CHARPENTIER à rentrer en conflit avec Vichy alors qu’il est en charge de la défense de Paul Raynaud devant la Cour de Riom. Il proteste directement auprès de Pétain, dénonçant le propos de juger les prétendus responsables de la défaite, Protestant contre la détention sans jugement de l’ancien Président du Conseil.

Il va d’ailleurs affronter le refus des autorités de Vichy de communiquer librement avec son client : il dépose des conclusions fortement argumentées devant la juridiction qui ne seront pas jointes au dossier. Dès novembre 1942, le bâtonnier Charpentier n’est plus autorisé à voir Paul Raynaud.

En réponse, le 10 novembre 1942, le Conseil de l’Ordre réaffirme la liberté de l’inculpé de communiquer librement avec son défenseur. Le Garde des sceaux Barthélémy lui répond le 23 novembre 1942 : « Vous m’avez écrit sur un ton que je ne me serai pas permis avec vous » (la lettre du bâtonnier Charpentier ne figure pas à son dossier mais une copie pelure de cette réponse du Garde des sceaux y figure).

Représentant l’institution ce n’est pas la première fois que Jacques Charpentier s’oppose à Vichy. Déjà au début 1941 il se trouve confronté à une demande d’affichage du portrait de Pétain dans la bibliothèque de l’Ordre ; le Conseil résiste, vote une protestation mais le portrait sera affiché. De même en est-il du projet de transformation du serment professionnel en serment politique, une délibération est votée s’y opposant en février 1941.

Plus grave encore en décembre 1941 le Préfet de la Seine fait publier une affiche protestant contre les attentats commis par la Résistance contre les forces d’occupation ; il y fait figurer parmi d’autres la signature du bâtonnier sans en avoir obtenu l’autorisation. Celui-ci s’indigne et obtient le retrait de la signature.

Mais après le remplacement de Joseph Barthélémy par le Procureur Gabolde et sous l’influence de Laval, le conflit éclate à propos de l’affaire Jean-Charles Legrand.

Celui-ci avocat radié, condamné pénalement, collaborationniste avéré, obtient d’être amnistié par Laval et Pétain, et prétend aussitôt à sa réinscription qui est refusée par le Conseil de l’Ordre le 3 mai 1943. Le 11 juin 1943 est promulguée une loi autorisant le gouvernement à remplacer les membres du Conseil de l’Ordre défaillants ou absents pendant la durée des hostilités : le propos est on ne peut plus clair...

Mobilisés par les membres du Front National des Juristes, dont le journal a publié sur trois numéros les détails de l’affaire Legrand, les membres du Barreau de Paris, dans l’assemblée générale des colonnes soutiennent leur conseil et leur bâtonnier. Jean-Charles Legrand renonce à sa demande.

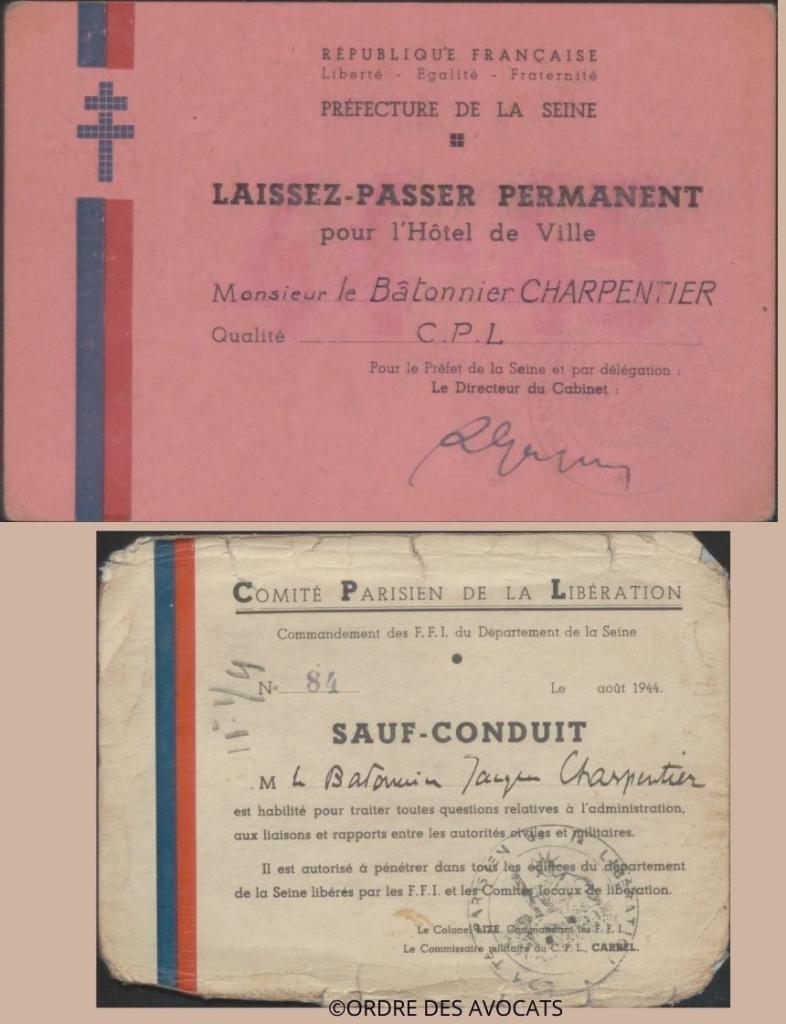

La rupture est désormais consommée. Recherché par la Gestapo, Jacques Charpentier plonge dans la clandestinité en septembre 1943, laissant au bâtonnier Etienne Carpentier le soin de diriger l’Ordre en son absence.

Etienne Carpentier eut donc la lourde tâche de poursuivre la lutte tout à la fois en tant que chef de l’ordre et en tant que résistant.

Sous sa présidence, le 2 novembre 1943, le Conseil de l’Ordre prend une première délibération concernant le régime de la détention tant en ce qui concerne les droits communs que les politiques :

« Le conseil, considérant qu’il a été maintes fois saisi de réclamations au sujet du régime auquel sont soumis les détenus.

Considérant – en ce qui concerne les détenus de droit commun – que les avocats ne peuvent rester indifférents au traitement que subissent ceux dont ils assurent la défense, ni admettre que la détention soit transformée en une véritable peine qui dans les conditions actuelles peut avoir pour leur santé et même pour leur vie les plus graves conséquences […] qu’il a été en effet porté à la connaissance du conseil que par suite du manque de nourriture, d’hygiène et de soins médicaux, ainsi que par une rigueur inutile dans la discipline, la mortalité atteignait dans les prisons un développement insolite ; que malgré les difficultés de l’heure présente que le conseil ne méconnaît pas, il apparaît que des mesures urgentes doivent être prises pour porter remède à un état de choses qui ne saurait se prolonger.

Considérant – en ce qui concerne les détenus politiques – qu’il apparaît que bien loin de jouir de privilèges que tous les régimes antérieurs leur ont constamment accordés, leur traitement serait, dans certains cas, pire que celui des détenus de droit commun ; que d’autre part il a été signalé au conseil que dans certains cas, les détenus politiques seraient mêlés aux détenus de droit commun, et que notamment dans des prisons de femmes, les détenues politiques seraient confondues avec les prostituées.

Considérant que le barreau ne saurait, sans manquer à sa mission traditionnelle, laisser altérer le caractère toujours reconnu à la détention politique. »

Le 11 novembre 1943, bravant les interdits édictés par l’occupant il rassemble les membres du Barreau devant le Monument aux Morts pour un hommage solennel.

Face aux décisions de l’occupant qui entend obliger les avocats à dénoncer le contenu de leurs entretiens avec leurs clients, le bâtonnier Etienne Carpentier fait prendre par le Conseil de l’Ordre une délibération de protestation notifiée par ses soins au Procureur général (qui lui a transmis la décision allemande) dans une lettre du 14 janvier 1944, dans laquelle il rappelle les principes d’indépendance et de respect du secret professionnel auxquels il n’entend pas déroger dans des termes fermes et dépourvus de toute ambiguïté :

« Tout en estimant qu’il ne pouvait pas laisser ignorer aux avocats une mesure qui concerne chacun d’eux et qui n’a pas été rendue publique, le conseil m’a chargé de faire part au Gouvernement, par votre intermédiaire, de l’émotion qu’il a ressentie et qui sera certainement partagée par le barreau tout entier.

Je n’ai pas besoin de rappeler qu’au regard de la loi et de la tradition française, l’obligation de respecter le secret professionnel est pour l’avocat un devoir absolu dont il ne peut jamais s’affranchir et dont personne ne peut le délier, pas même son client.

Or la mesure prise par la Militärbefehlshabers in Frankreich porte à ce principe une double atteinte très grave en considérant d’abord les avocats français comme déliés du secret professionnel devant les tribunaux allemands, en les obligeant ensuite à dénoncer à l’autorité d’occupation certains faits dont ils ont pu recevoir la confidence dans l’exercice de leurs fonctions.

Il est apparu au conseil que le gouvernement français serait en droit de représenter à l’autorité occupante que la mesure prise à l’égard des avocats était de nature à blesser profondément leur conscience professionnelle.

Sans doute les autorités d’occupation n’ont-elles pas mesuré exactement le pénible retentissement que ne sauraient manquer d’avoir les dispositions arrêtées par elles au sujet du secret professionnel des avocats, et il apparaît qu’il conviendrait qu’elles fussent éclairées sur ce point.

Le conseil a estimé qu’il ne pouvait pas laisser passer, sans en souligner la gravité, une pareille atteinte portée au secret professionnel que le barreau a toujours considéré comme la garantie nécessaire de la liberté de la défense et partant comme une condition essentielle de l’exercice de notre profession. Il a cru aussi qu’il était de son devoir de demander au Gouvernement qui a seul qualité pour une initiative de cette nature, d’intervenir auprès des autorités d’occupation en vue d’obtenir d’elles un nouvel examen des dispositions de leur note du 30 novembre 1943 en ce qui concerne le secret professionnel des avocats. »

Comme le relève Yves Ozanam dans l’article paru sous sa signature en 2019 dans la Revue d’Histoire de la Justice consacré au Barreau de Paris pendant la seconde guerre Mondiale :

« Deux semaines plus tard, le bâtonnier annonce au conseil la mort de Joseph Python 48, membre du conseil de l’Ordre. Soupçonné d’avoir des résistants parmi ses clients, Python avait été arrêté et interrogé par la Gestapo en juin 1943. Il avait opposé le secret professionnel aux questions posées. Lorsqu’il est relâché, en octobre 1943, il est dans un état désespéré. Il meurt le 27 janvier 1944. Il est permis de penser qu’au moment de rédiger leur protestation, le bâtonnier et les membres du conseil avaient présent à l’esprit le sort de leur confrère alors agonisant. La mort de Joseph Python souligne qu’une délibération de principe sur le secret professionnel, en janvier 1944, n’est pas un acte de pure forme, mais qu’il a valeur d’engagement. »

Jacques Charpentier participe activement au Front National des Juristes, organisation de résistance liée au Parti Communiste, créé sous l’impulsion de Joe Nordmann, avocat communiste, Le FNJ, qui regroupe des avocats, des magistrats de diverses sensibilités est présidé par Antoine de Chauveron, MCO proche de Charpentier. L’organisation publie le Palais libre auquel collaborera Jacques Charpentier.

En 1944 est constitué le Comité National Judiciaire, fruit de la réunion du FNJ avec les avocats et magistrats issus de l’Organisation civile et militaire (non communistes). Le CNJ est coprésidé par Charpentier et le magistrat Mornet.

Parallèlement, le bâtonnier participe activement aux travaux du Comité Général d’Etudes où il travaille au côté de François de Menthon, Pierre- Henri Teitgen et de Paul Bastid à la mise en place des nouvelles institutions de la France libérée.

Le bâtonnier Etienne Carpentier sera élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur en 1946 pour son activité dans la Résistance, les phrases qu’il avait prononcé dans son discours d’intronisation dix ans plus tôt prennent toute leur résonnance au regard de son engagement face à l’occupant :

« Nous avons besoin d’être forts et notre force est fonction du respect que nous inspirons. Nous ne conserverons ce respect que si nous savons nous respecter nous-mêmes ».

Jean-Paul LEVY, AMCO.

13 mai 2025.

Dossiers administratifs de Jacques Charpentier et Etienne Carpentier.

Badinter Robert, Un antisémitisme ordinaire, Vichy et les avocats juifs, 1940-1944, Fayard, 1997.

Jacques Charpentier, Au service de la Liberté, Fayard, 1949.

Journal de Maurice Garçon, 1939-1945, Belles Lettres, Fayard, 2015.

Liora Israël, Robes noires, années sombres : La Résistance dans les milieux judiciaires, Fayard, 2005.

Ozanam Yves, Le barreau de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945), Histoire de la justice 2019/1 (N° 29), pages 63 à 82