Emmanuel Blanc est né le 17 mars 1911 à Kichineff (Chisinau) dans une famille française émigrée en Bessarabie. En effet, son arrière-grand-père, originaire de Montpellier, est parti s’installer en Bessarabie russe. Naturalisée russe, la famille est devenue roumaine lors de de la réunion de la Moldavie au royaume de Roumanie en 1918.

Emmanuel a grandi et étudié dans sa ville natale, devenue aujourd’hui la capitale de la République de Moldavie, ville principale de Bessarabie, depuis la dislocation de l’URSS et l’indépendance de la Moldavie en 1991.

A 17 ans, il s’établit en France et poursuit ses études, couronné à Montpellier par un diplôme de l’école supérieure de commerce et d’une licence es lettres (mention philosophie) à Grenoble.

Il acquiert la nationalité française par décret du 1er décembre 1931.

Puis il prend la direction de Paris, obtient un diplôme d’étude des langues orientales et sa licence de droit, avec succès, le 7 juillet 1932, avant de commencer son doctorat et de prêter serment au barreau, le 6 décembre 1932. Il a 21 ans.

Lors de son admission au barreau, le rapporteur Henri Jevain explique qu’Emmanuel Blanc « parle français avec la plus grande pureté » et qu’il remplit les conditions de logement, comme « sous-locataire de deux pièces indépendantes qu’il a meublées », dans un appartement au 29 bis rue du Rocroy.

Du point de vue militaire, Emmanuel est en sursis d’appel. Il effectuera son service militaire d’octobre 1933 à octobre 1934, au 15e régiment d’infanterie alpine à Briançon ; il sera nommé sergent de réserve le 15 octobre 1934, puis sergent-chef au centre mobile d’infanterie de Romans. Entre son admission au stage et son service militaire, un congé lui est accordé par le barreau et il rentre en Roumanie, pour voir ses parents et sa famille qu’il n’a pas vus depuis trois années ; il devait revenir à Paris en août 1933 reprendre ses obligations d’avocat stagiaire mais il est convoqué pour le service en octobre. « Entre le début de mon service militaire et le mois d’août, il ne reste qu’un laps de temps très court et que le voyage en Roumanie est couteux » écrit-il au bâtonnier depuis Chisinau en Roumanie, il sollicite une prolongation de son congé et une suspension de stage, qui lui seront accordées.

Emmanuel revient donc à Paris, pour remplir sa formation d’avocat-stagiaire à l’automne 1934. Il fréquente régulièrement les audiences, « remplit ses obligations avec beaucoup de conscience et d’assiduité » et « recherche toutes occasions de se familiariser avec la vie du Palais et les obligations de notre profession » rapportera son confrère Maurice Paz en 1933. De 1934 au début de la guerre, Emmanuel plaide de nombreuses affaires, aux assises comme au tribunal correctionnel. Il se constitue une clientèle de syndicalistes et de grévistes, et devient un habitué de la 14e chambre correctionnelle. Parmi ses clients, le syndicat des chauffeurs de taxi, des garçons de café ou encore des salariés grévistes des usines Renault.

En 1936, à sa création, il devient l’un des avocats du Secours populaire de France, association solidaire à l’égard des prisonniers politiques, militants syndicaux ou colonialistes condamnés à la déportation et au bagne ainsi que leurs familles ; il y rencontre son confrère Georges Pitard, dont il deviendra le collaborateur entre 1936 et 1939.

En 1939, peu avant sa mobilisation, il s’installe au numéro 139 de la rue Suffren, dans une modeste installation, mais répondant aux exigences professionnelles.

Le 2 septembre 1939, Emmanuel est mobilisé comme sergent-chef d’infanterie et rejoint son le dépôt 144, GUI 2e Cie à Romans dans la Drôme. Il confie ses dossiers à celle qui, un mois plus tard, deviendra sa femme Raymonde Noireaut. Il demandera officiellement son congé pour la durée de sa mobilisation le 4 mai 1940.

En octobre 1939, Emmanuel intègre le 16e régiment de tirailleurs tunisiens (3e bataillon, mitrailleuse en qualité de chef de section), une unité combattante et régiment d’élite. Il est envoyé fin novembre en Syrie, territoire disputé entre la France et la Grande Bretagne depuis 1920. Elle passera sous contrôle de la France avec le gouvernement de Vichy en juillet 1940.

Le 4 décembre 1939, il prend place, au départ d’Oran, avec son unité constituée et armée, formant la compagnie de mitrailleuses du troisième bataillon du 16ème régiment de tirailleurs tunisiens, à bord du paquebot Bernardin de Saint Pierre, chargé de transporter des troupes. Jusqu’en février 1940, ce bateau assurera des transports en Extrême-Orient, notamment entre Saigon, Manille et Shanghai. Le 16e régiment de tirailleurs tunisiens débarque à Beyrouth le 10 décembre 1939.

Emmanuel sollicite en février 1940 une demande de retour en France pour suivre le peloton des Aspirants. Il rejoint donc le camp d’Auvours, près du Mans le 12 février. Malade, il sera opéré et soigné d’un abcès, conséquence de la piqûre anti-typhoïdique. Il bénéficiera en mai d’une permission de 18 jours qu’il passe à Paris, permission qui sera d’ailleurs prolongée à 3 reprises jusqu’au 5 juin pour raisons médicales. Alors qu’il avait comme tous ses camarades choisi le régiment auquel il désirait être affecté avant de quitter le camp -le 124e régiment d’infanterie- il ne peut se rendre au dépôt de son régiment à Mamers que le 5 juin.

Il subit dès le 14 juin les bombardements de la ville et des communes alentours, lors de l’avance des troupes allemandes vers la Bretagne et le Val de Loire. Alors que son dépôt quitte la région, Emmanuel reste sur ordre du Capitaine Dupont, pour surveiller le départ de tous les militaires. « Au moment de la retraite et de l’évacuation de Mamers, il est resté dernier officier dans cette ville qu’il n’a quittée qu’après en avoir subi tous les bombardements aériens, le 16 juin, je crois » écria Raymonde au bâtonnier. Il rejoint ses camarades à Château sur Loire, mais ceux-ci sont déjà partis. Il les suit dans 15 étapes avant de se retrouver le 18 juin dans les combats à Saumur. Il « franchit avec son ordonnance Desfontaine le pont de la route nationale à Saumur. Remonte 3 cavaliers près d’un canon de 25, qui ne savent se mettre en batterie. Il met la pièce en batterie avec son ordonnance Desfontaine ; il réquisitionne les 3 cavaliers qui aident à l’approvisionnement des munitions ; il sert lui-même la pièce, et tire sur les tanks allemands qui sont sur la rive droite, et ce après que le pont a sauté vers 3h du matin. Ayant épuisé 15 munitions, il repart avec son ordonnance vers Montreuil Belley où doit se trouver son dépôt ». Il effectue toute la retraite à bicyclette et après avoir à maintes reprises risqué d’être encerclé, il réussit à rejoindre le lieu de repli de son dépôt à Razac d’Eymet en Dordogne où il est démobilisé le 5 septembre 1940.

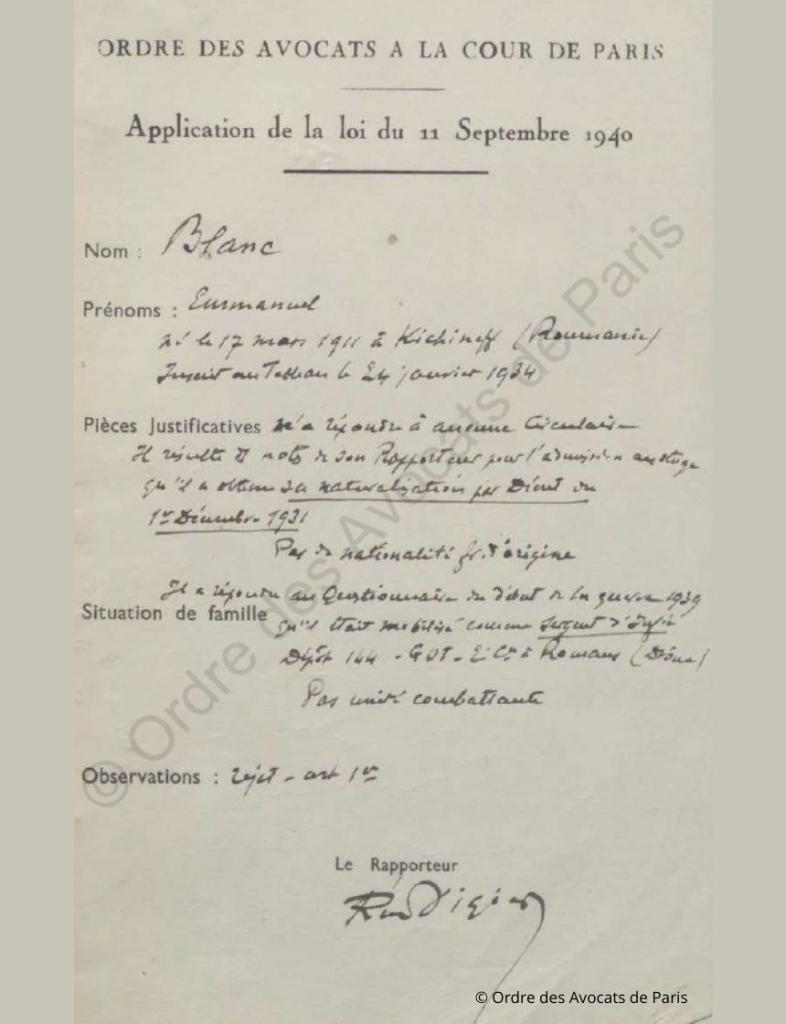

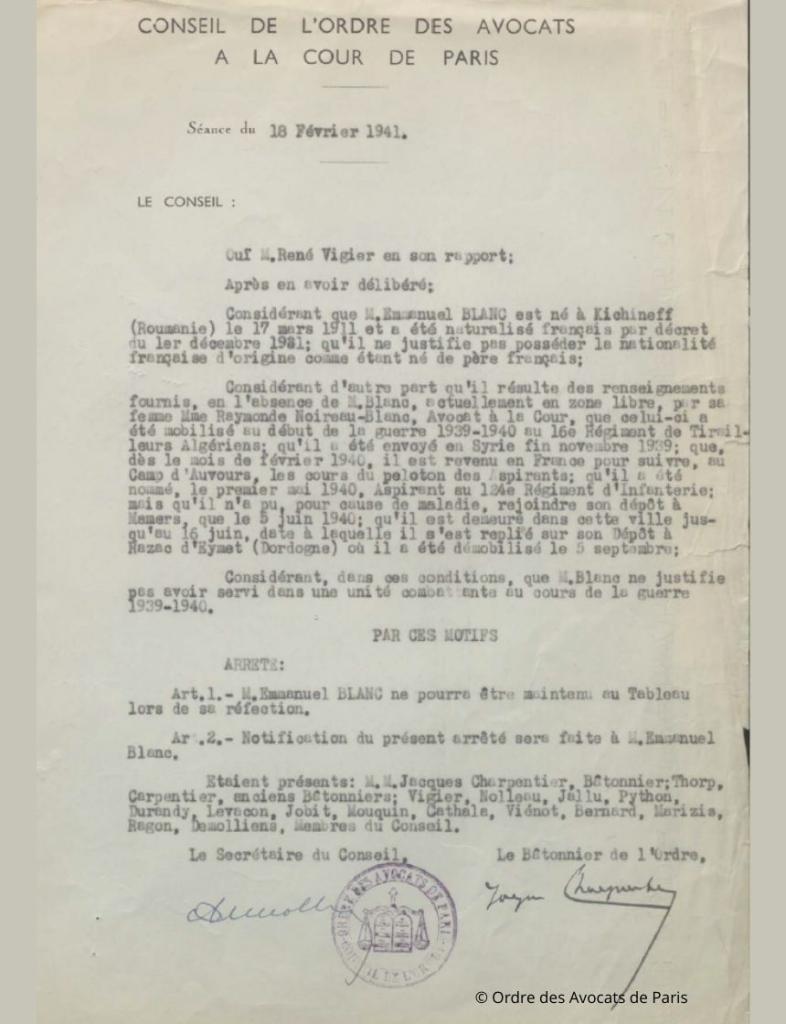

Le 10 décembre 1940, comme tous les avocats, il doit justifier de sa nationalité française en vertu de la loi du 11 septembre 1940. Le courrier est retourné à l’Ordre, non ouvert, avec la mention « en zone libre sans adresse ». L’Ordre se rapproche alors de Raymonde, son épouse, également avocate au barreau, qui explique par courrier à son confrère rapporteur René Vigier, le 18 janvier 1941 : « Comme vous me l’aviez demandé, j’ai essayé de faire prévenir mon mari, Emmanuel Blanc, de la nécessité où j’étais de vous présenter ses papiers militaires. Je n’ai malheureusement jusqu’à présent rien pu recevoir de lui qui, je vous l’ai dit je crois, se trouve encore en zone libre ». Elle a même écrit en amont à son capitaine à Mamers pour obtenir des justificatifs et indique ce qu’elle sait des services de son mari durant cette guerre, notamment que son mari a été versé au 16e régiment de tirailleurs tunisiens et envoyé en Syrie, puis qu’il a participé à l’évacuation de Mamers. Le rapporteur du Conseil, René Vigier, sans pièces justificatives, conclut à un rejet de maintenir Emmanuel blanc au tableau au motif qu’il n’a répondu à aucune circulaire, qu’il n’a obtenu sa nationalité française qu’en 1931 et n’est donc pas français d’origine, et qu’il était mobilisé comme sergent d’infanterie au dépôt 144 à Romans mais que ce n’était pas une unité combattante. Le conseil, dans sa délibération du 18 février 1941, suit l’avis de René Vigier, et arrête qu’il ne pourra être maintenu au tableau, par application de l’article premier de la loi du 10 septembre 1940.

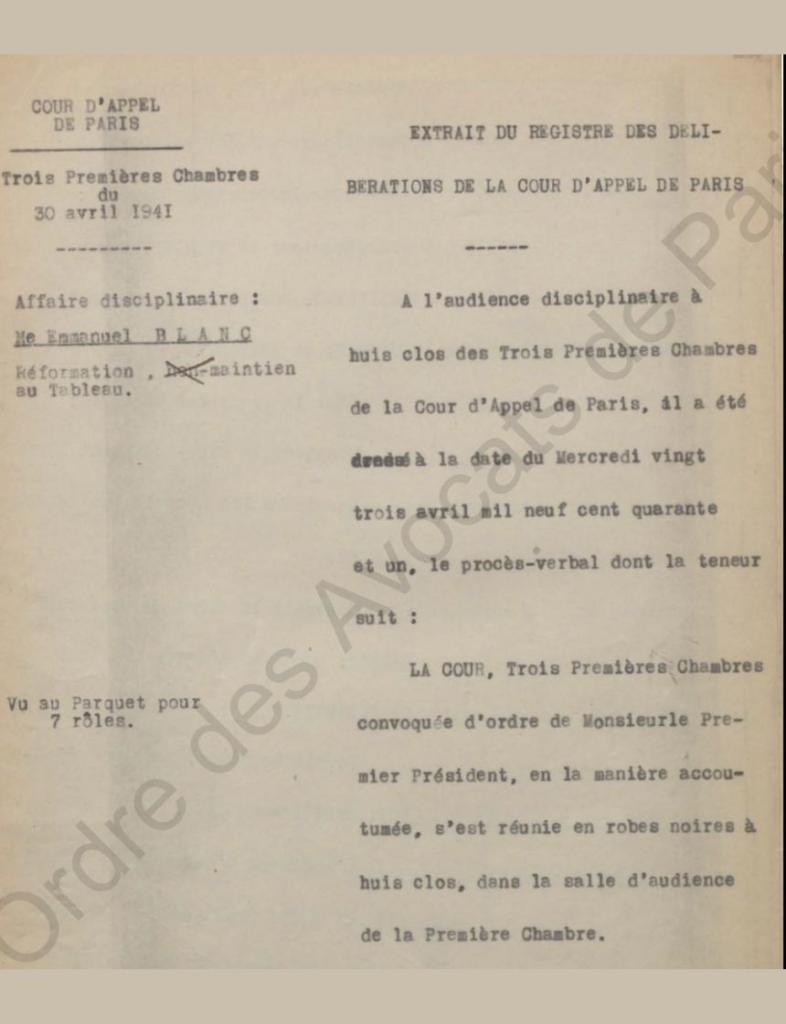

Informé de cette radiation, Emmanuel interjette appel de cette décision le 12 mars 1941. La Cour d’appel délibère à huit clos le 30 avril 1941. Emmanuel est assisté de Me Landowski son avocat.

Après avoir fourni des explications sur ses origines et son parcours militaire, Me Landowski plaide pour son client, avant le réquisitoire et les conclusions orales de l‘avocat général Cazenave. Avant le délibéré, Me Landowski et Emmanuel Blanc prennent la parole. Il est intéressant ici de développer les arguments de la Cour quant à sa décision. En effet, sur l’argument de l’Ordre concernant la nationalité, la Cour d’Appel confirme l’argument de naissance et de père étranger, mais nuance en précisant « que plusieurs membres de sa famille ont une origine française, notamment son arrière-grand-père né à Montpellier», et qu’Emmanuel est marié avec une française, dont le père et les frères ont servi en même temps dans les armées de terre et dans la marine. Sur l’argument militaire, la Cour soulève qu’à la date à laquelle le Conseil de l’Ordre a pris cet arrêté, M. Blanc était retenu par ses obligations militaires, en zone libre « de sorte qu’il n’a pu fournir toutes les explications et tous documents utiles sur sa situation ». Elle développe que la situation est différente en ce mois de mars 1941 puisque qu’Emmanuel a produit des pièces justificatives, dont son livret militaire, sur lequel figure bien son affectation à l’Armée de Syrie. La Cour résume ensuite ce parcours militaire avant de conclure : « Considérant que la Cour trouve dans les éléments de la cause, des motifs suffisants pour décider que Maître Emmanuel Blanc a servi dans une unité combattante de l’Armée française pendant la guerre de 1939 ».

Elle infirme donc « ledit arrêté, dit et juge que l’intéressé sera maintenu au Tableau de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, lors de sa réfection ».

Il sollicite donc la fin de son congé et est réintégré au tableau. Il est alors chargé par le bâtonnier Charpentier et en accord avec son patron Georges Pitard pour assister les gaullistes et les membres des groupes de résistance intérieure en tenant, dans la mesure du possible de faire transformer les inculpations politiques en inculpations de droit commun pour obtenir des libérations.

Il adhère au Front national des juristes nouvellement créé (mai 1941), dont il deviendra membre du comité directeur. Il fait de la propagande antiallemande, en diffusant des tracts, notamment « Le Palais libre » à partir de 1942. Dès son retour au Palais, la Gestapo le surveille : elle procède en septembre à des perquisitions de son domicile, durant une semaine. Elle en mènera deux autres par la suite.

En 1942, avec Raymonde, ils sauvent d’une mort certaine plusieurs israélites traqués par la Gestapo en parvenant à les mettre en lieu sûr après les avoir assistés et hébergés, et notamment toute la famille de Brover Rabinovich, commerçant-fourreur du 130 fg St Denis. Moïse Maurice Brover-Rabinovici échappe avec sa famille à la rafle du Vel-d’hiv, le 12 juillet 1942. Il trouve enfin refuge chez des amis à Vanves. Ce militant communiste, résistant au sein de la FTP-MOI, a travaillé aux côtés du groupe Manouchian. Il sera exécuté par les Allemands, parce que résistant, dans la nuit du 27 au 28 août 1944.

A la même période, avec l’aide de sa femme, ils soustraient aux Allemands l’intégralité des biens de Jean Cassou, ancien commissaire de la République, et membre du réseau du musée de l’Homme, refugié à Toulouse.

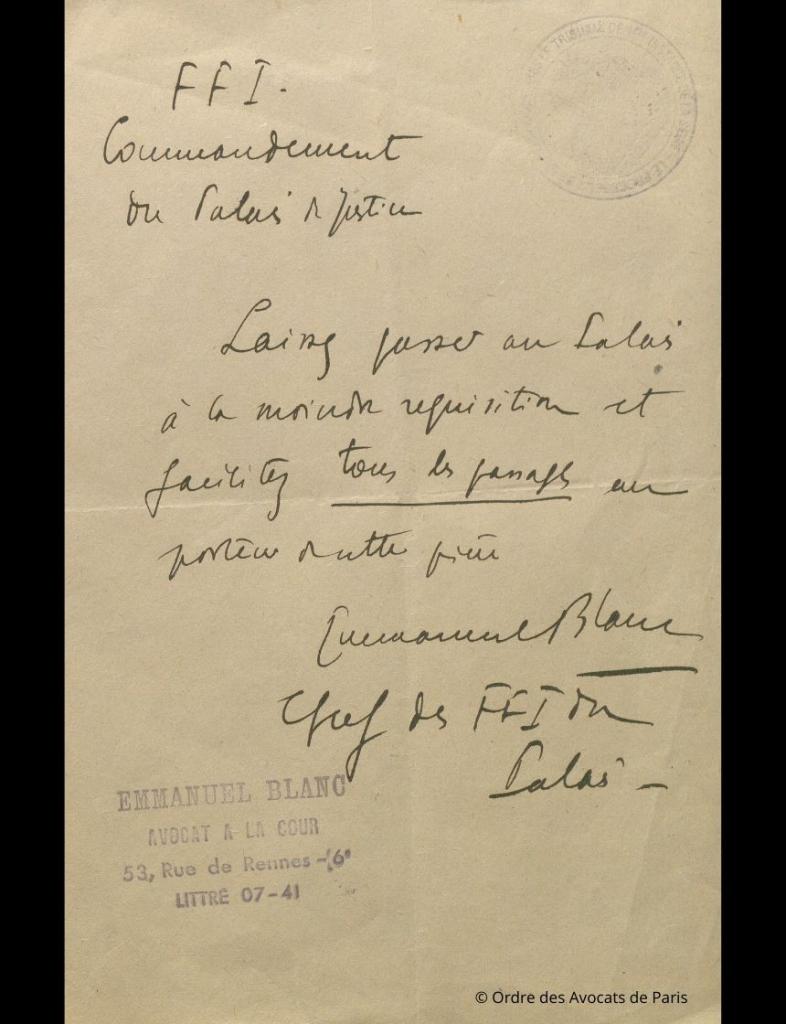

Emmanuel rejoint les F.F.I en 1944, sous le commandement du docteur H.C. Devaux, commandant des F.F.I du VIe arrondissement de Paris, du bâtonnier Charpentier et du Procureur de la république Robert Vassard. Il devient alors commandant et dirige 60 hommes, principalement des agents de police, dans le palais de Justice. La Libération approche. C’est Emmanuel Blanc qui, dans son ouvrage paru en 1946 « les six jours de feu au Palais de justice », raconte ces jours historiques.

Le 19 août 1944, dès le matin, le drapeau français flotte sur la Cité qui a donné l’exemple.

Les Allemands préparent leur départ de la capitale. Un ordre se transmet secrètement entre initiés : « Ouvrez le feu à 15 heures ». Au début de l’après-midi, douze gardiens de la paix sont affectés au commandant Blanc pour tenir la partie du palais entre le boulevard et le quai. Les postes avancés de la place Dauphine dépendront de la Police judiciaire.

« Quelques vieux confrères en robe animent les galeries. Ils sont venus pour plaider et semblent éperdus. On les invite à regagner leurs domiciles et le Code civil, ce qu’ils font avec empressement », précise-t-il.

La meilleure vue du boulevard est celle du bureau du procureur. Avec son autorisation, les hommes se postent dans cette antichambre D’autres équipes stationnement dans les cabinets d’instruction dont les fenêtres donnent sur le boulevard St Michel.

Les couloirs et les galeries se transforment en un véritable théâtre des opérations. La 15e chambre correctionnelle devient un dépôt d’armes hétéroclites (fusils, mitrailleuses, pistolets, etc.) et de munitions. Le dépôt était affecté à l’hébergement de prisonniers.

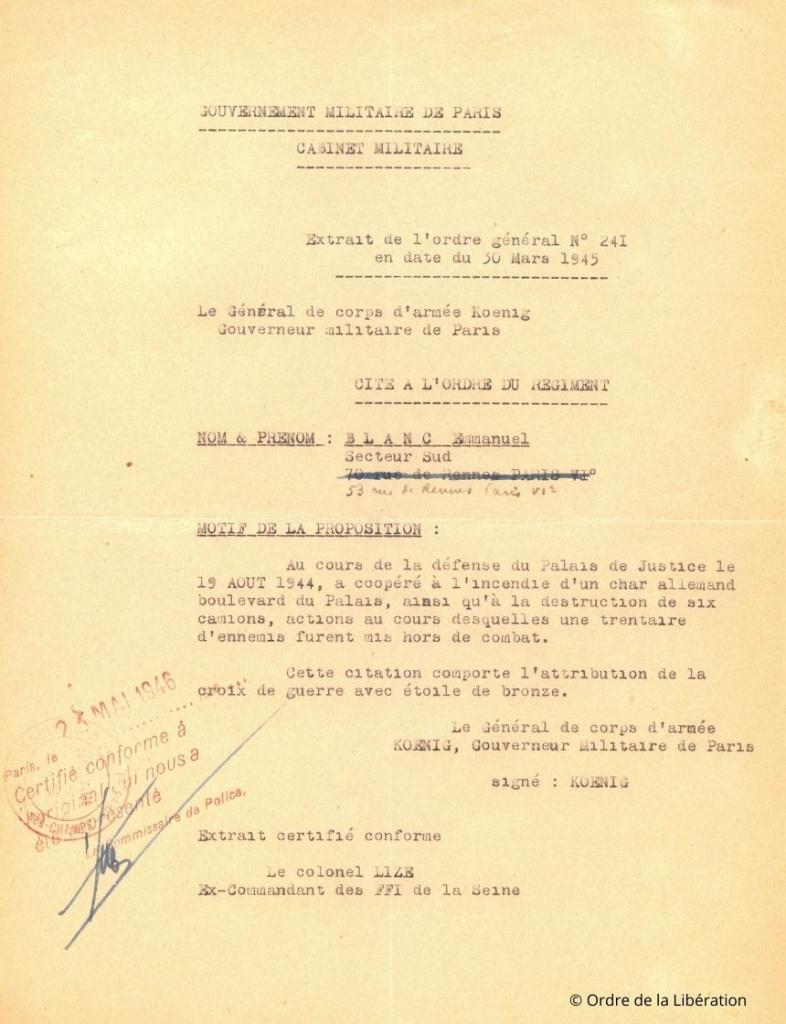

Un camion allemand s’approche, roulant moins vite que d’ordinaire. Les coups commencent ! « Tout le jour le feu a crépité ». Deux attaques ennemies ont été repoussées. Emmanuel a personnellement incendié un char allemand et participé à la mise hors de combat de 6 camions, ce qui lui vaudra une citation à l’Ordre du régiment le 30 mars 1945 et l’attribution de la croix de guerre.

Dans le milieu de l’après-midi, Emmanuel part en reconnaissance des postes avancés et arrive au parvis de Notre Dame. La cathédrale n’était pas protégée. Il n’y avait aucun poste avancé. Il fallait empêcher le départ des Allemands et se saisir de leurs armes pour continuer la lutte. Il se dirige ensuite vers la place du Châtelet où se déroulent de violentes fusillades. Le café Sarah Bernhardt sert de base de repli. Il termine son périple d’une heure et demie en passant par le Pont neuf : « que d’héroïsme dans ce palais rebelle. Des hommes, de très jeunes hommes armés d’un révolver, attendant dissimulés sous des portes cochères, leur adversaire. Celui-ci survient, muni d’un fusil ou d’une mitraillette. Alors le volontaire engage le combat. Bien des nôtres ont péri dans cette lutte illégale ». Le bilan de l’après-midi est d’une dizaine de voitures, environ 20 à 30 personnes mises hors de combats.

Le jour suivant, le dimanche 20, le procureur s’installe dans son bureau, « impavide », « dans le fracas de la fusillade ». Les combats se poursuivent, mais les armes manquent. Les combattants se servent dans les scellés du greffe correctionnel, à l’initiative d’Emmanuel. « Que Monsieur le Procureur me pardonne d’avoir pris cette initiative, elle était commandée par des évènements ». Il s’agissait des armes « fourbies par le Comité secret d’action révolutionnaire [C.S.A.R, plus connu sous le nom de la Cagoule] au service de la Patrie. C’est ce que l’on appelle en langage juridique « changement de destination ». Les F.F.I. tirent avec des mitraillettes ; les Allemands ripostent « par un feu nourri ».

Le lundi 21 août, les F.F.I. reçoivent la visite du bâtonnier Jacques Charpentier, « un bâtonnier barbu qu’une année de maquis rendait méconnaissable. Son rire joyeux s’égrenait sous les voûtes sonores », ainsi que le secrétaire provisoire à la Justice qui n’est autre que son confrère Marcel Willard, et quelques membres de son cabinet.

Ce même jour, de nombreux prisonniers civils ou militaires affluent au dépôt, leurs interrogatoires débutent. Un canon est pris à l’ennemi et « triomphalement installé quai des orfèvres, devant l’entrée du 36 ». Les dépendances de la 15e chambre correctionnelle sont utilisées comme armurerie, contenant des armes et des munitions de 6 nations différentes, du « canon capturé jusqu’au browning de dame à manche nacré ». Et la nouvelle se répand que les Américains sont aux portes de Paris. En attendant leur arrivée, l’insurrection s’amplifie. Les barricades encerclent la Cité. Des sacs de sable barrent le boulevard St Michel. Des camions renversés interdisent l’accès au Pont Neuf. Les F.F.I patrouillent place Dauphine. Les coups de feu fusent de partout, terrorisant les Allemands. Les abords du palais et de la préfecture sont inaccessibles. Toutes les issues du palais sont condamnées, sauf la porte de la Police Judiciaire ; le standard téléphonique est supprimé, toutes les communications passent par le bureau du procureur, réceptionnées par un greffier volontaire. Le ravitaillement est assuré par la Préfecture : « les services de ravitaillements fonctionnent mieux qu’ils ne le firent depuis quatre ans ! » : la « popote » est installée dans la galerie des juges d’instruction, les couverts fournis par la buvette, et plusieurs victuailles proviennent des voitures mises hors de combat ; parmi l’un des camions, il y en eut un « entièrement chargé de bouteilles de cognac Hennessy trois étoiles ». Tout est donc organisé militairement. La garde de nuit est assurée, Emmanuel Blanc effectue une ronde tous les matins à trois heures.

Tandis que les combats continuent, l’épuration commence. Chaque soir, ils arrivent au dépôt. Le tri est effectué entre ceux que quelques jours de détention remettront peut-être dans le droit chemin et ceux qui devront répondre de leurs actes devant la justice. Le personnel du dépôt était débordé. « Personne ne fut molesté », ni les fonctionnaires installés par Vichy, ni les miliciens, ni les artistes, ni les femmes tondues… . « Les FFI de service montaient la garde. Ils venaient de se battre. Demain matin, après quelques heures de sommeil, ils se battraient encore ». « Ceux qui l’ont vu n’oublieront jamais ce spectacle. Qu’on imagine le palais transformé en place de guerre, chaque porte protégée par des sacs de sable qui devaient permettre de lutter pied à pied avec la Wehrmacht au cas où elle aurait réussi à forcer les premiers barrages. De sorte que pour franchir la porte du dépôt, les détenus devaient enjamber de petites barricades ».

Les combats se poursuivent les 22 et 23 août. Le 23 août, il dirige une attaque contre les chars allemands sur le Pont au Change : un char sera détruit par les flammes.

Le 24 août à 18h, la Préfecture fait circuler l’ordre suivant : « Que tous les hommes endossent leurs tenues et se hâtent de dîner ». Ce qui semble présager de grandes nouvelles. Toute la journée, la division Leclerc avait été signalée aux abords immédiats de Paris. Le soir, un message radiophonique de la Nation française indique que les avant-gardes sont entrées dans la capitale. « La libération était donc chose faite. Aussitôt toutes les églises se sont mises à carillonner ; de l’hôtel de ville on vit s’envoler vers le ciel un feu d’artifice ; partout retentissait la Marseillaise, clamée par tous les postes de T.S.F. que chacun avait ouverts au maximum. Cependant que des fenêtres du palais le feu continuait contre les patrouilles allemandes qui osaient encore se montrer ». Une attaque ennemie dans les parages de la rue de Rivoli se déroula tard dans la soirée : « derniers soubresauts, le feu crépite toute la nuit », « vaincus, les allemands livraient encore des combats sans espoir ».

A l’aube du 25, « la première qui fut belle depuis cinquante mois, se leva sur Paris libérée ». Le dépôt vit une arrivée massive de prisonniers allemands de tous les quartiers de Paris : « on les parquait dans la cour de la Souricière ». Ils seront dirigés plus tard vers un camp. L’atmosphère est particulière : la foule est suspendue aux grilles du palais, exprimant sa colère et son désir de vengeance. Tout l’après-midi le boulevard du palais voit défiler des chars, des camions, des motos… Un banquet d’adieu est organisé pour tous les combattants du palais, tous sont présents. Durant cette insurrection, Emmanuel Blanc constate qu’il n’y a pas eu un seul blessé français.

Emmanuel Blanc quitte son poste des FFI et sollicite dès septembre son incorporation dans la Justice militaire. Il s’engage au titre du 5e bureau de l’E.M.A. (Etat major des Armées) et part en mission pour l’Allemagne où il reste jusqu’en octobre 1945.

Emmanuel reprend sa profession d’avocat après la guerre. Il plaidera de nombreuses affaires en droit social ou en droit de la santé, il sera par exemple avocat des parties civiles, lors du procès du Stalinon, premier grand scandale sanitaire en France dans les années 1950. Il s’engage aussi pour sa profession, devenant président de la section parisienne de l’association nationale des avocats (ANA) puis délégué à la caisse des barreaux français.

Il entreprend en parallèle une carrière scientifique, écrivant de nombreux articles et notes de jurisprudence dans les revues juridiques les plus connues : Dalloz, Sirey, la semaine juridique, journal des notaires, répertoire Commaille. Il deviendra en 1975 rédacteur en chef du recueil général des Lois et de la jurisprudence (depuis 1955) et de la revue bibliographique (depuis 1963), et administrateur du journal des notaires.

Fort de son expérience professionnelle, il partagera celle-ci avec des étudiants en droit, comme chargé de travaux pratiques au C.A.P.A. à la faculté de droit de Paris entre 1954 et 1961.

Il ne cesse de se former obtenant en 1993 deux certificats de spécialisation en droit des mesures d’exécution et en droit social, après 60 ans de barreau.

Il s’éteindra discrètement le 14 mars 1998.

Citation à l’Ordre du régiment, 30 mars 1945 :

« Au cours de la défense du palais de Justice le 19 août 1944, a coopéré à l’incendie d’un char allemand boulevard du palais, ainsi qu’à la destruction de six canons, actions au cours desquelles une trentaine d’ennemis furent mis hors de combat », attribuant la croix de guerre avec étoile de bronze.

Médaille de la Résistance, 3 octobre 1946.

Croix de guerre.

Chevalier LH à titre militaire depuis le 29 décembre 1948 (JO du 30 décembre 1948)

Décret en date du 29 décembre 1948 : Blanc Emmanuel Forces françaises de l’Intérieur

« Avocat à la Cour d’appel a adhéré au front national dès sa fondation en 1941. A participé à la résistance judiciaire sous toutes ses formes. Chargé de la défense de patriotes arrêtés, a tenté dans toute la mesure du possible de faire transformer les inculpations politiques en inculpations de droit commun et d’obtenir des libérations. Ayant pris le commandement des Francs-Tireurs, groupé au palais de Justice, a organisé le point d’appui sur les postes avancés et s’est particulièrement signalé lors des combats de la Libération ». Croix de guerre avec palmes.

Dossier administratif d'Emmanuel Blanc.

Dossier administratif de Raymonde Noireaut-Blanc.

Brassard des F.F.I.

Laisser-Passer F.F.I.

Photographies :

- portrait d'Emmanuel Blanc.

- clichés des combats de la Libération sur le pont Saint Michel.

Archives historiques de la Défense

SHD Vincennes : GR 16 P 62562

Ordre de la Libération

Emmanuel Blanc : mémoire de proposition pour la médaille de la Résistance, 1946.

Gallica-BNF :

Le Républicain des hautes Pyrénées, 15 août 1937 : incident de la grève des garçons de café.

La Défense, 4 juin 1937 : analyse de livre sur l’affaire Frankfurter.

L'Indépendant de Seine-et-Oise, 4 juin 1938.

Le Petit Journal, 15 juin 1938.

La Défense, organe de la Section française du secours rouge international, 9 septembre 1938.

La Défense, organe de la Section française du secours rouge international, 16 septembre 1938.

L’Informateur de Seine et Marne, 3 décembre 1938.

La Vie ouvrière, 30 mars 1939.

La Défense, organe de la Section française du secours rouge international, 21 avril 1939.

L’Aurore, 21 décembre 1944 sur les six jours du palais.

Le Franc tireur, 26 janvier 1951.

Bibliographie :

La responsabilité des parents (1953).

Principes d’enregistrement (1954).

Digeste de droit contemporain (1954).

La nouvelle procédure civile (1959).

Les institutions françaises racontées aux français (1959).