« Un charme féminin doublé de talent » écrit sa consœur Agathe Dyvrande-Thévenin dans un article de la Vie judiciaire de 1932. Découvrons cette avocate au grand cœur, femme exceptionnelle du XXème siècle, a combattu magnifiquement et héroïquement les causes les plus belles.

Née en Roumanie en 1895 dans une famille aisée de confession juive, Marcelle Kraemer Bach grandit dans une famille unie et heureuse, composée de ses parents, d’un demi-frère et d’une sœur. Après plusieurs séjours en France dans une maison de campagne, la famille s’installe en 1903 dans un grand appartement parisien, rue Henri Martin avec cinq domestiques, un chauffeur et une gouvernante. Les enfants fréquentent une bonne école, que Marcelle qualifie comme « un cours bien pensant d’études primaires, étroit d’idée ». Elle vécut une enfance heureuse bouleversée par la mort de sa mère en 1907. Marcelle avait dès son enfance une affection particulière pour les petits, les jeunes, les enfants perdus et la condition des femmes. « Dès enfant, j’étais déjà féministe ! » écrit-elle dans ses mémoires.

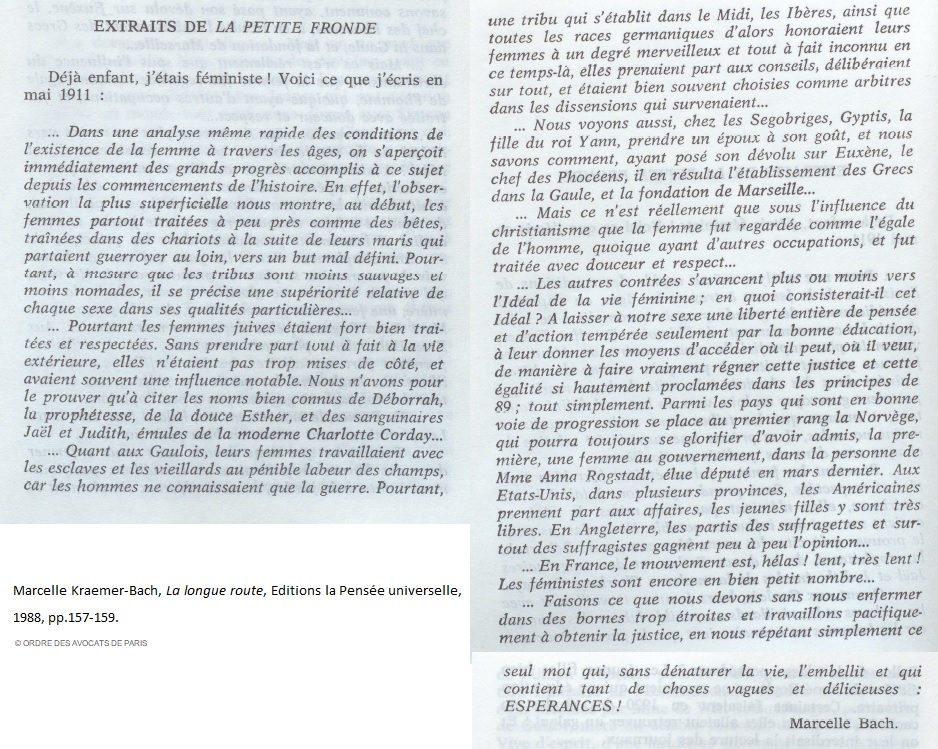

Lors de sa scolarité en 1909, plusieurs de ses amies ont fondé un journal « Fémina-Gazette » et lui ont proposé de s’associer à cette entreprise, ce qu’elle fit. Mais très vite elle juge celle-ci insuffisante, convaincue que cette publication devait être imprimée : elle s’y emploie, et ce journal change de nom pour devenir « La petite fronde » en référence à la féministe Marguerite Durand (1864-1936). Ces étudiants exposent leurs opinions et défendent leurs droits ; Marcelle, chargé de la chronique politique, en deviendra la directrice et signera plusieurs éditoriaux sur le vote des femmes et leur libération. Elle a alors 17 ans. Le journal sera sabordé en 1913 à cause des examens, et le reliquat d’argent donné à une œuvre de bienfaisance pour enfants.

Deux événements l’ont particulièrement marqué dans son adolescence, le naufrage du Titanic et les inondations de 1910. Pour venir en aide aux sinistrés des inondations, elle fonde avec ses amis la S.T.C, société tragique comique : ils jouaient des pièces classiques le jeudi et le dimanche afin de recueillir des sommes importantes.

Son engagement envers les femmes, les enfants, les malchanceux perdurera tout au long de la vie. Marcelle a 18 ans en 1914 lorsque la guerre éclate. Elle se rend en Suisse avec sa sœur où elles suivent les cours accélérés de la Croix Rouge afin de venir en aide aux blessés. Elles seront employées dans des hôpitaux de Nice et de Marseille pour soigner les blessés. Cet engagement et ces déplacements furent un fait marquant dans sa vie puisque c’était la première fois qu’elle pouvait sortir seule avec sa sœur !

Elle se marie en 1915 avec l’avocat Isaac Robert Crémieux (1889-1951), lui permettant d’obtenir la nationalité française. Ils donneront naissance à leur fils unique Jean-Pierre et divorceront quelques années plus tard.

A la fin de la guerre, forte de ses convictions, Marcelle s’engage pour le suffrage des femmes et adhère à l’Union française pour le Suffrage des Femmes, créée en 1909. Cette organisation l’envoie faire son apprentissage oratoire à Paris. Elle organise pour l’Union un service de presse qu’elle dirige ainsi que de nombreuses conférences en province sur le droit des femmes.

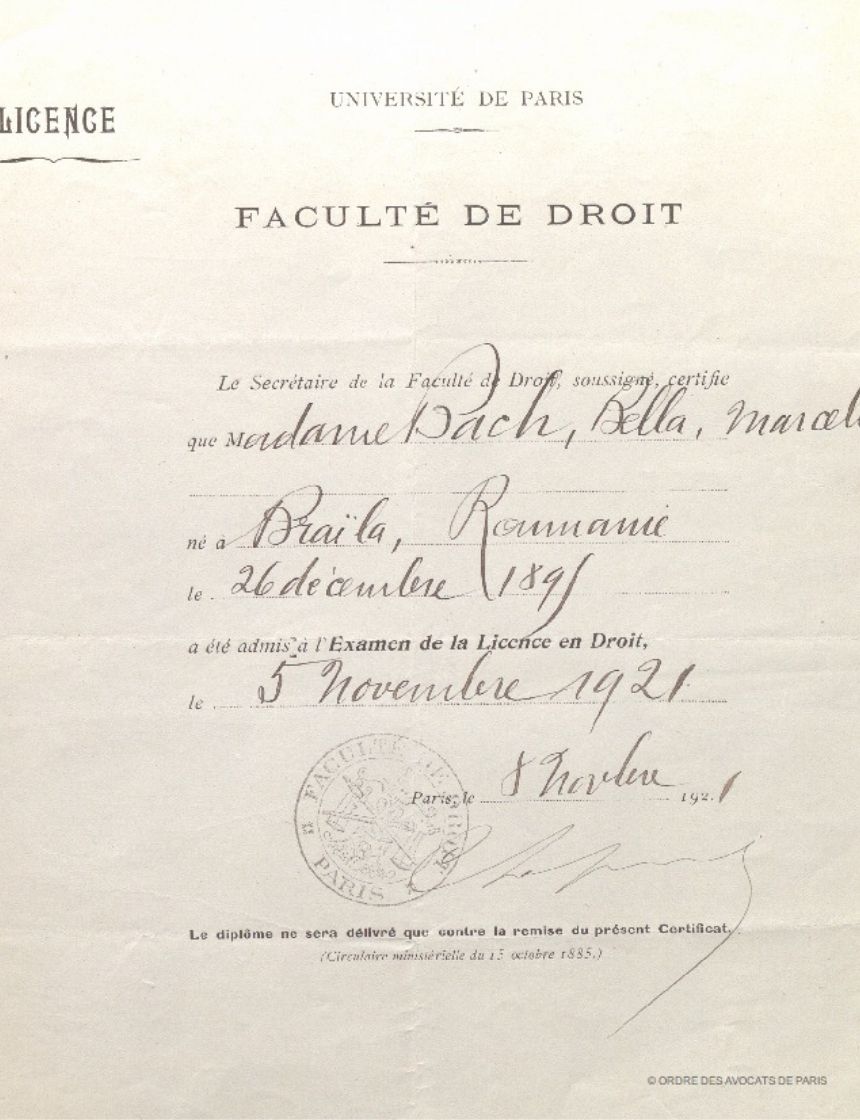

Elle étudie le droit et son expérience d’infirmière lui permet de passer ses examens en un an et demi (au lieu de 3 ans) au même titre que les démobilisés. Elle entre alors au contentieux des Assurances maritimes sans même avoir ses diplômes : elle collecte et met en fiche les décisions de jurisprudence maritimes. Au bout de quatre mois, elle remplace le sous-directeur et le directeur partis en vacances, dirigeant ainsi 150 employés… Elle obtient sa licence « assez brillamment […] elle-même s’en défend ». « Extrêmement intelligente, très assidue au travail, a la parole facile et sait inspirer la plus vive sympathie dès qu’on l’approche […] « son désir serait d’être la secrétaire d’un avocat côté » écrit N. Léon administrateur délégué de la société des compteurs de voitures au Bâtonnier le 11 juin 1921. Elle s’inscrit au barreau de Paris et en décembre devient avocate, spécialisée dans les questions de droit maritime ; avant de s’installer à son compte, elle commence sa carrière professionnelle aux côtés de Me Charles Chairy (1884-1940), éminent avocat de la Marine marchande, qui lui confie la préparation de nombreux dossiers, et devient ensuite secrétaire au Comité des Assurances maritimes de Paris.

Les conditions d’installation d’un avocat sont alors très strictes : les avocats consultent à leur domicile qui doit disposer d’un minimum de trois pièces (une chambre à coucher, un salon d’attente sans divan et le cabinet proprement dit). Un rapporteur s’assurait de ces bonnes conditions ; Me Lucien Baudelot (1869-1954), membre du Conseil de l’Ordre, fut le sien, et ayant rempli toutes ces conditions, Marcelle Kraemer-Bach intègre le barreau parisien. Ses premiers pas au Palais ne furent pas de tout repos, car à cette époque, les avocates au Barreau de Paris ne sont qu’une vingtaine : « regardées curieusement, souvent avec ironie, elles étaient guettées ; une faute, une erreur leur étaient comptées doublement à cause de leur sexe ; on se racontait les bévues » écrit-elle dans La longue route. Elle essuie, comme plusieurs de ses consœurs, de nombreuses réflexions comme cette rencontre avec son confrère Me Albert Salles qui lui dit : « Que venez-vous faire ici ? Vous n’y réussirez jamais. Si vous avez besoin de gagner votre vie, faites du commerce. Si vous êtes intellectuelle, entrez dans l’enseignement ». Mais une rencontre fortuite avec Henri Robert la complimentant sur l’une de ses plaidoiries prononcées en correctionnelle lui redonne confiance.

Elle plaidera de nombreuses affaires commerciales et civiles, s’attachant toutefois à défendre, selon ses convictions, des femmes et des enfants (abandons de famille, femmes délaissées…) : « les hommes jugeaient les femmes en appliquant des lois faites par des hommes. L’ignorance des femmes et leur faiblesse étaient grandes, entretenues par des millénaires d’asservissement. Mais aussi on ne peut nier la cupidité, l’égoïsme, l’avarice de certains individus ». Elle s’engagera d’ailleurs aux côtés du comité de l’œuvre de l’Enfance, dont elle sera conseil juridique puis secrétaire générale, s’occupant de la section protectrice des enfants dont l’objet est de rechercher et de dénoncer les infractions commises aux lois et décrets qui protègent les mineurs. Elle plaide pour la première fois à la Cour d’Assises en 1922, alors qu’elle n’est au barreau que depuis six mois : son confrère Gabriel Delattre parti en voyage lui confie son client accusé de cambriolage (avec 11 autres complices). Cette expérience est une chance pour elle, les dossiers d’assises sont en effet réservés aux avocats chevronnés ou aux Secrétaires de la Conférence de la promotion de l’année. Après une belle plaidoirie son client est acquitté au bénéfice du doute. A son retour, son confrère la félicite en lui disant : « J’ai cherché un jeune avocat convaincu de l’innocence de son client et qui aurait peut-être la chance d’ébranler l’intime conviction des jurés » lui-même pas convaincu de l’innocence de ce client (qui lui avait avoué être coupable) !

En juin 1921, alors qu’elle écoute plaider une importante affaire de droit maritime, à la demande de son patron, elle rencontre Pierre Kraemer, qu’elle avait déjà vu chez ses parents lors d’une matinée dansante quelques années plus tôt : « Sagement sans lever les yeux je prenais des notes. Lui entré par hasard me regardait » se remémore-t-elle. Pierre l’invite alors au Banquet de la conférence Berryer, il lui apparaît comme « beau, ténébreux, pâle, mélancolique » et la conquiert en lui parlant de Maeterlinck (écrivain francophone belge, prix Nobel de littérature en 1911). Le 9 novembre 1923, Marcelle épouse Pierre, avocat, musicien, ce qui ne surprend pas d’ailleurs son rapporteur, et témoin, Lucien Baudelot : « Quand on devient vieux la vue change on ne voit plus de près, on voit bien au loin. J’ai vu au loin et votre mariage qui ne me surprend pas, me fait un très vif plaisir. Quel charmant ménage d’avocats et comme vous aurez de la joie dans une profession qui, à ses charmes, joindra celui de vous réunir à toutes les heures de votre vie, physiquement et intellectuellement. Je vous souhaite à tous deux beaucoup de bonheur et de succès » lui écrira-t-il le 6 octobre 1923.

Elle poursuit également ses engagements féministes. D’abord en faveur du droit de vote des femmes. Elle fait « la femme sandwich » un écriteau sur le dos pour une campagne électorale, distribue des tracts, juchée sur un camion ; assiste et organise de nombreuses réunions publiques. Elle participe en 1920 au Premier Congrès de l’Alliance internationale pour le suffrage des femmes, en tant que membre délégué de la section française. A la fin des débats, elle écrit des comptes-rendus pour le Petit Parisien et l’Excelsior.

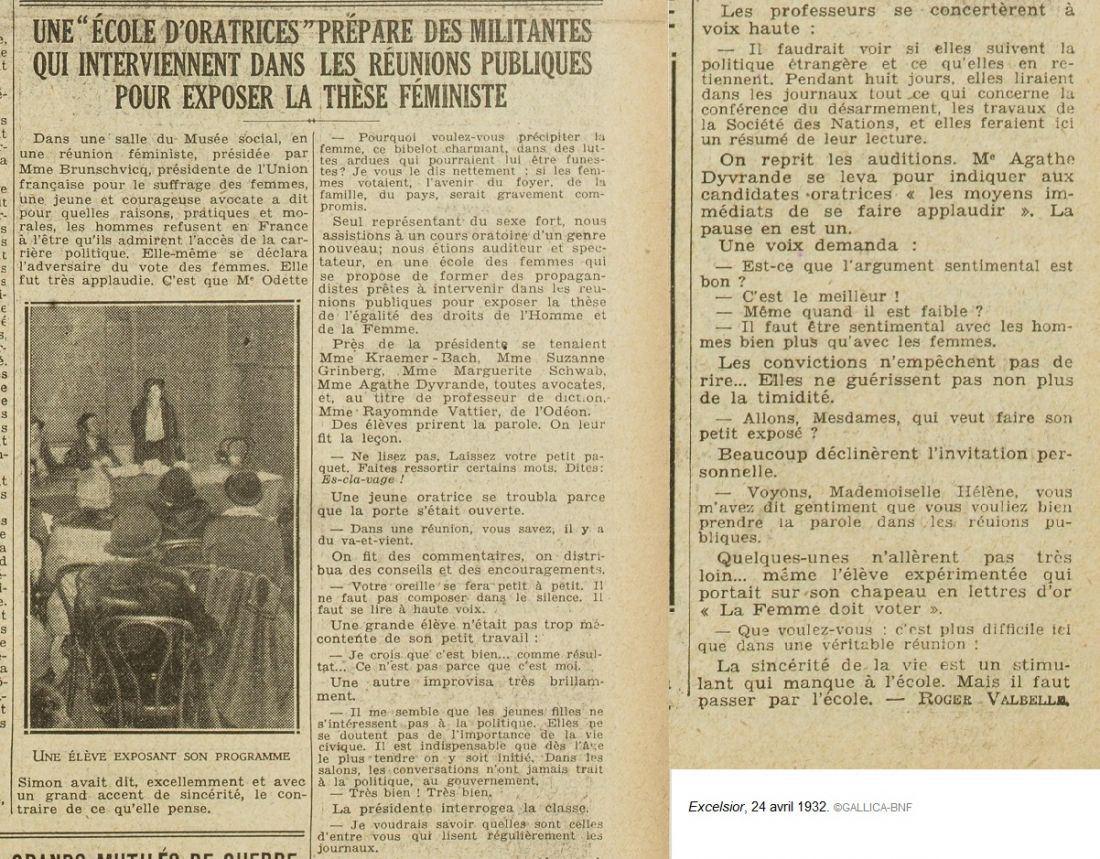

Elle crée un cours d’éducation civique au Collège des Sciences sociales pour informer les auditrices des arcanes de la Constitution ; elle continue en fondant en avril 1932 la première école d’oratrice dont elle anime les réunions hebdomadaires durant 3 ans. Cette école a pour but d’éduquer les femmes en vue de leurs prochains droits politiques et de les habituer à s’exprimer en public et à revendiquer leurs droits. Elle sera couronnée par une coupe d’éloquence féminine décernée par le Journal Paris-Midi en 1934.

Elle poursuit sa carrière politique en entrant en 1931 au cabinet Queille, ministre de la Santé, comme chargée de mission. Henri Queille (1884-1970) la charge d’une enquête sur le traitement et l’éducation des enfants arriérés et déficients mentaux. À la suite de son rapport, le ministre déposa une proposition de loi, tendant à faire de la prévention plus que de la thérapeutique ; cette loi prévoyait le placement des enfants dans des établissements spéciaux, sous la surveillance de psychiatres. En 1932, elle entre au cabinet du Président du Conseil Edouard Herriot, et devient la première femme en France attachée à la présidence du Conseil : « après quelques jours, il me déclara : « Vous entrez à mon cabinet ». J’étais éblouie de joie et de fierté ». Elle était chargée de recevoir les radicaux, de les renseigner dans toute la mesure du possible, de les aider. En 1935, elle se présente aux élections municipales dans le 17e arrondissement parisien ; elle est alors la première candidate du parti radical. Elle se désistera trois jours avant la date des élections, au profit de son mari, accusée par ses adversaires d’accaparer des voix nulles et de favoriser ainsi l’un des partis en puissance. Sur cet échec électoral, elle écrira au journaliste de l’Echo d’Alger qu’il « est urgent que les femmes puissent se mêler légalement aux luttes électorales afin que celles-ci y gagnent un peu de calme et de sérénité ».

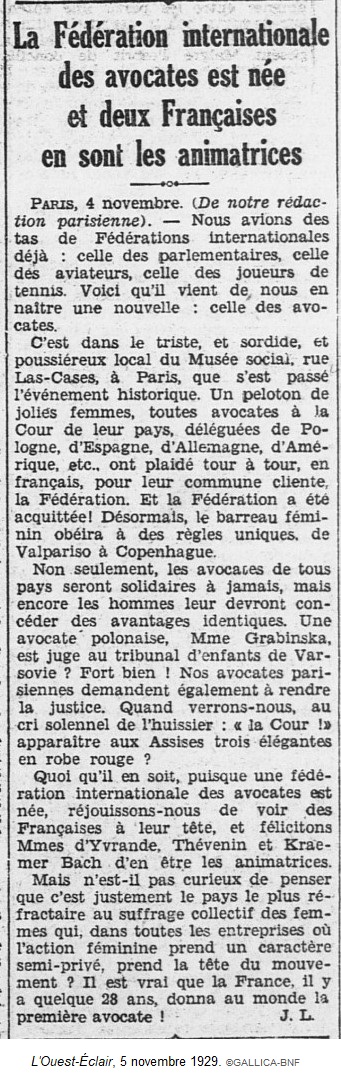

Jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre mondiale, Marcelle Kraemer-Bach milite activement pour les droits des femmes. En 1929, elle fédère les femmes du monde judiciaire en créant, avec l’aide de consœurs étrangères la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques (FIFCJ). Cette association regroupe des femmes magistrats, avocats ou exerçant une autre carrière juridique, titulaires d’un diplôme de droit. Le but de cette fédération était de promouvoir la condition féminine, d’établir des liens entre les femmes juristes de tous pays, d’améliorer les lois concernant la famille et l’enfant et d’œuvrer pour la paix. Plusieurs congrès furent organisés partout en Europe, regroupant de plus en plus de membres. Elle se rendra même outre-Atlantique, en tant que représentante du conseil national des Femmes Françaises au congrès international de Chicago en 1933.

Un exemple de ses convictions féministes s’illustre en 1932 lors de l’intervention du sénateur Raymond Duplantier (1874-1954, avocat à Poitiers) contre l’accession des femmes à la profession d’avoué, de notaires et d’huissier, demandé dans un rapport de son collègue Louis Martin. Dans les discussions du 3 mars 1932, Raymond Duplantier fait un réquisitoire antiféministe, avec des plaisanteries malaisantes, d’un tel degré que plusieurs membres du Sénat ont exprimé leur réprobation à ce langage aussi indigne ; plusieurs journaux dont

le Temps n’apprécie pas non plus les mots du sénateur. Pour ce sénateur, « leurs actes lorsqu’elles seront notaires, feront foi jusqu’à inscription de faux, ce qui est chose grave lorsque la notairesse aura signé avec les parties, lorsqu’elle aura apposé au bas de l’acte ses seings et sceaux » ; cette nouvelle ambition des femmes est le signe d’un « féminisme larvé ». Quant aux avocates : « les femmes, ajoutez-vous, sont avocates et ont l’estime des magistrats et de leurs confrères. C’est possible et je n’y contredis pas. Mais est-ce qu’elles ont au même degré la confiance des plaideurs ? Les femmes avocats sont-elles très occupées ? Y en a-t-il qui se soient fait des noms célèbres ? Lorsqu’un plaideur que ce soit un homme, et, peut-être surtout, une femme a un procès important et sérieux, est-ce à une femme qu’il va le confier ? N’est-ce pas au contraire à un homme ? » (

La Française, 2 avril 1932) ; ou encore : « Comment une femme greffier pourrait-elle être tenue de délivrer une grosse, alors qu’elle réclamerait pour elle le même service d’une sage-femme ? ». Le journal

La Française relatant ces débats écrit que M. Duplantier était « nain, fort et laid, souffrait d’un complexe d’infériorité ». Le sénateur Duplantier assigna le journal en justice pour diffamation devant le Tribunal correctionnel de Poitiers. Il eut gain de cause (dommages et intérêts) car à cette époque seul était pris en compte le caractère injurieux ou non des paroles ou des écrits en question. « Mais nous l’attendions sur un autre terrain » écrit-elle. En avril, Marcelle Kraemer-Bach proteste publiquement à Poitiers, lors d’une réunion à la Maison du Peuple, contre le sens et la forme de son discours si populaire. Dans cette salle de 800 personnes, plus de 1500 se présentent. Elles sont trois parisiennes à avoir fait le déplacement : Marcelle,

Agathe Dyvrande et la journaliste Eliane Brault (1895-1982). Au premier rang est assis le sénateur Duplantier. Agathe Dyvrande et Eliane Brault apportent des arguments juridiques en réponse au discours tenu devant la Chambre, en prenant exemple sur les femmes dans les pays étrangers. Agacé, il bondit à la tribune et se défend durant une heure. Puis Marcelle Kraemer-Bach prend la parole, lisant l’intégralité des débats du

Journal officiel « non sans rougir fortement en prononçant ces obscénités ». Le public poitevin fut choqué et conquis. (

La Française, 24 avril 1932). Cela eut pour conséquence l’échec du sénateur lors des élections de juillet, ce qu’il n’a pas apprécié. Il s’en prendra d’ailleurs à Marcelle lors d’un discours en juillet 1932, sur le droit de vote des femmes, campant sur ses positions antiféministes : « les femmes ont maintenant des organisations dans toute la France, et, les féministes pénètrent jusqu’à la Présidence du Conseil pour continuer à y faire de la politique féministe » en référence au poste occupée par Marcelle au cabinet Herriot (

La Française, 2 juillet 1932).

En 1932, le Garde des Sceaux René Renoult (avocat, 1867-1946 ; Garde des Sceaux 1924-1926 ; 1932), créera à l’initiative de Marcelle Kraemer-Bach, la commission des droits de la femme présidée par M. Paul Matter président de la Cour de Cassation (de 1929 à 1936). Cette commission extra parlementaire était composée de professeurs de droit tels que MM. Georges Ripert (1880-1958), Henri Capitant (1865-1937), Léon Julliot de la Morandière (1885-1968), et de juristes féminins. « Pendant quatre ans, nous œuvrâmes » écrit-elle, sans succès : « réception courtoise [de leurs travaux] mais le fruit de nos labeurs s’endormait dans un tiroir. Jusqu’au jour où René Renoult redevint ministre de la justice ». Les travaux aboutirent à la loi sur la suppression de l’incapacité de la femme mariée de 1938 (l’article 213 du Code Civil de 1804 est réformé et supprime l’incapacité juridique des femmes. La phrase « la femme doit obéissance à son mari » est supprimée) et à la réforme des régimes matrimoniaux (13 juillet 1962) : la loi du 13 juillet 1965 met fin à l’incapacité de la femme mariée qui peut désormais ouvrir un compte en banque et exercer une profession sans l’autorisation de son mari.

Avocate, militante féministe et politique, la carrière de Marcelle Kraemer-Bach durant l’entre-deux-guerres est bien remplie. Mais à la fin des années 30, « nous assistions anxieusement à la montée des périls » se remémore-t-elle. Lors du congrès de la FIFCJ de Genève en 1938, sa consœur Marianne Beth (avocate autrichienne) était absente « à cause de l’Anschluss », les deux fondatrices Margaret Berendt (avocate berlinoise) et Lili Selig-Koplovitz (devenue Lili de la Haye, juge au Tribunal de Grande instance de Berlin) aussi, les Nazis s’étant opposés à leur venue. Leur consœur espagnole Clara Campoamor, ardente républicaine avait également été chassé d’Espagne avec l’avènement de Franco.

Et la guerre éclata.

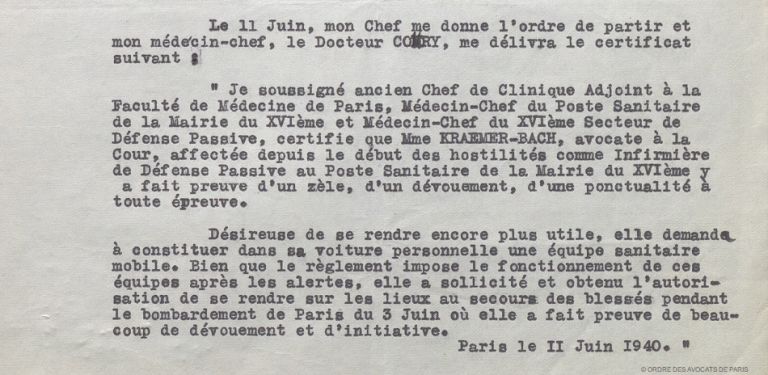

En 1938, dès les menaces de guerre, Marcelle s’engage à la Défense passive où elle joue un rôle actif : elle remplace au Palais son mari mobilisé, s’occupe de ses propres affaires et plaide devant la Justice militaire de nombreuses affaires. Elle est également infirmière au poste de secours sanitaire à la mairie du 16e arrondissement et obtient en 1940 le diplôme de 3e degré au titre de détectrice conductrice. Elle sollicite et obtient des autorités de constituer une équipe sanitaire mobile, utilisant sa voiture personnelle, pour se rendre sur les lieux aux secours des blessés pendant le bombardement de Paris du 3 juin « où elle a fait preuve de beaucoup de dévouement et d’initiative ».

Le 11 juin 1940, le bâtonnier lui donne l’ordre de quitter Paris. Elle quitte Paris le 12 juin en conduisant une voiture de la Croix rouge : « je m’enrôlais dès lors aux Sections sanitaires Automobiles féminines à Blois, et je fis toute la retraite dans les conditions que vous devinez en m’efforçant de secourir les malheureux que je rencontrai ». Elle s’arrête d’abord à Blois puis à Châteauroux où elle apprend que son mari campe avec son unité dans un château à quelques kilomètres. Elle s’y rend à la grande stupéfaction de celui-ci. Puis elle prend la route des Landes, d’où elle entend l’appel du Général de Gaulle avant de faire étape à Pau chez une amie. Elle entre alors dans un service bénévole de recherches à la Poste : il s’agit de permettre aux familles dispersées par l’exode de se retrouver. Un soir, un appel téléphonique l’avertit que Pierre, qui était cantonné à proximité, est tombé de bicyclette et blessé alors qu’il portait un message pour son chef. Elle le rejoint à l’hôpital et est enrôlée comme infirmière.

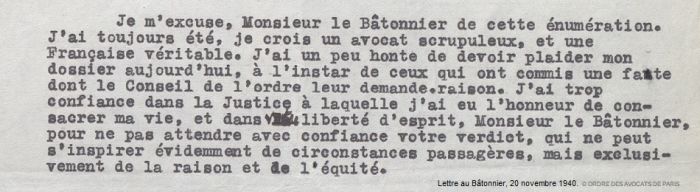

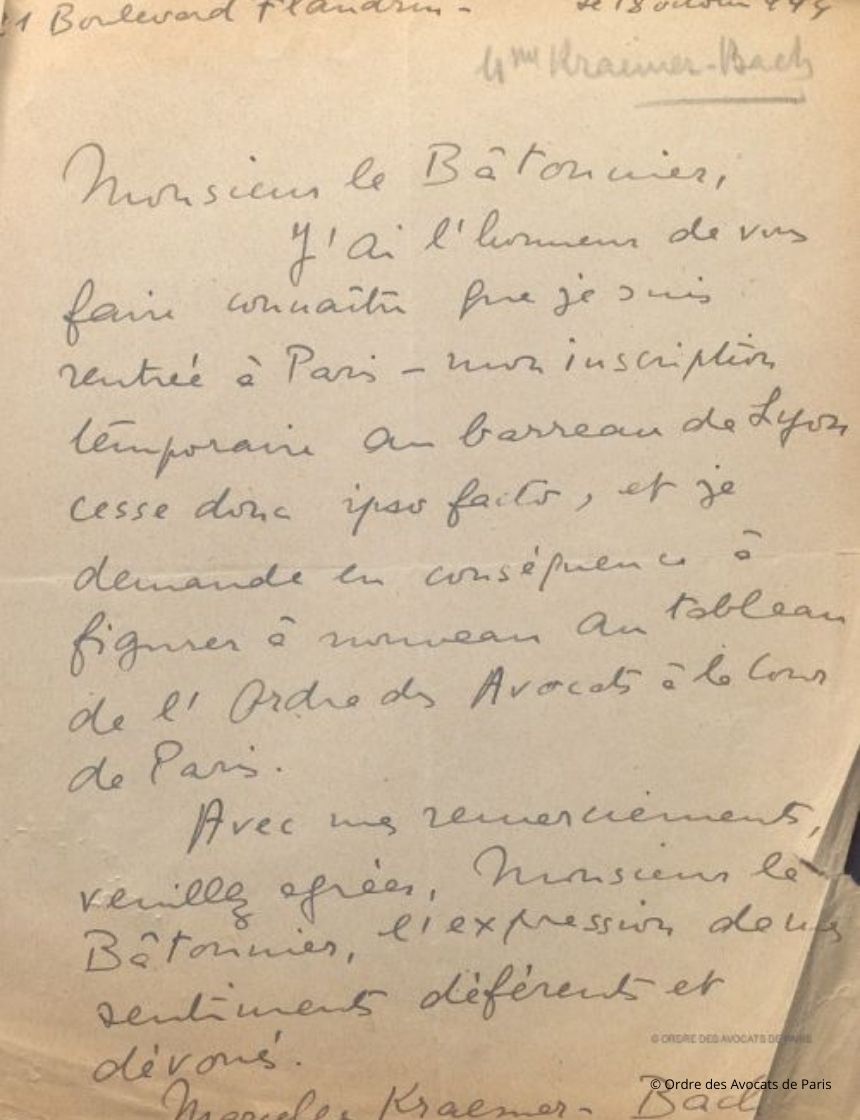

Elle arrive à Lyon, où elle s’occupe des prisonniers et des convois de grands blessés. Elle est victime des lois de juin 1940 qui exige qu’elle soit retirée du tableau des avocats (car d’origine israélite) et écrit au bâtonnier pour justifier de sa carrière et de ses engagements pour son pays :

En novembre 1940, elle est engagée aux Amitiés africaines afin de conduire des camions pour apporter des colis aux prisonniers dans leurs camps. Créée en 1935 par le maréchal Franchet d’Espèrey, cette association, reconnue d’utilité publique, a pour but l’assistance aux militaires et aux anciens militaires français et indigènes.

Du côté de sa vie personnelle, son mari Pierre, engagé volontaire le 15 décembre 1938, est mobilisé depuis le 26 août 1939, affecté au contrôle postal militaire, 19e escadron du train (service des suspects). Il sera démobilisé le 5 août 1940 et la rejoint en zone libre. Son unique fils Jean Pierre Crémieux-Bach est également au front. Elle est d’ailleurs sans nouvelles de ce dernier depuis le 14 mai. Il est mobilisé comme aspirant sur les chars de combat. Il est parti à la guerre en disant à sa mère : « Mais, ma mère, cette guerre est une croisade ! ». Peu avant sa disparition dans le secteur de Sedan le 14 mai, il observait : « ses salopards mitraillent et bombardent avec persistance les civils évacués. Les centres d’accueil, les colonnes hétéroclites de femmes et de vieillards sont pour eux des cibles de premier ordre. C’est absolument systématique ». « Une lettre arrive. Les cris, les sanglots s’étouffent dans ma gorge » : Marcelle est anéantie.

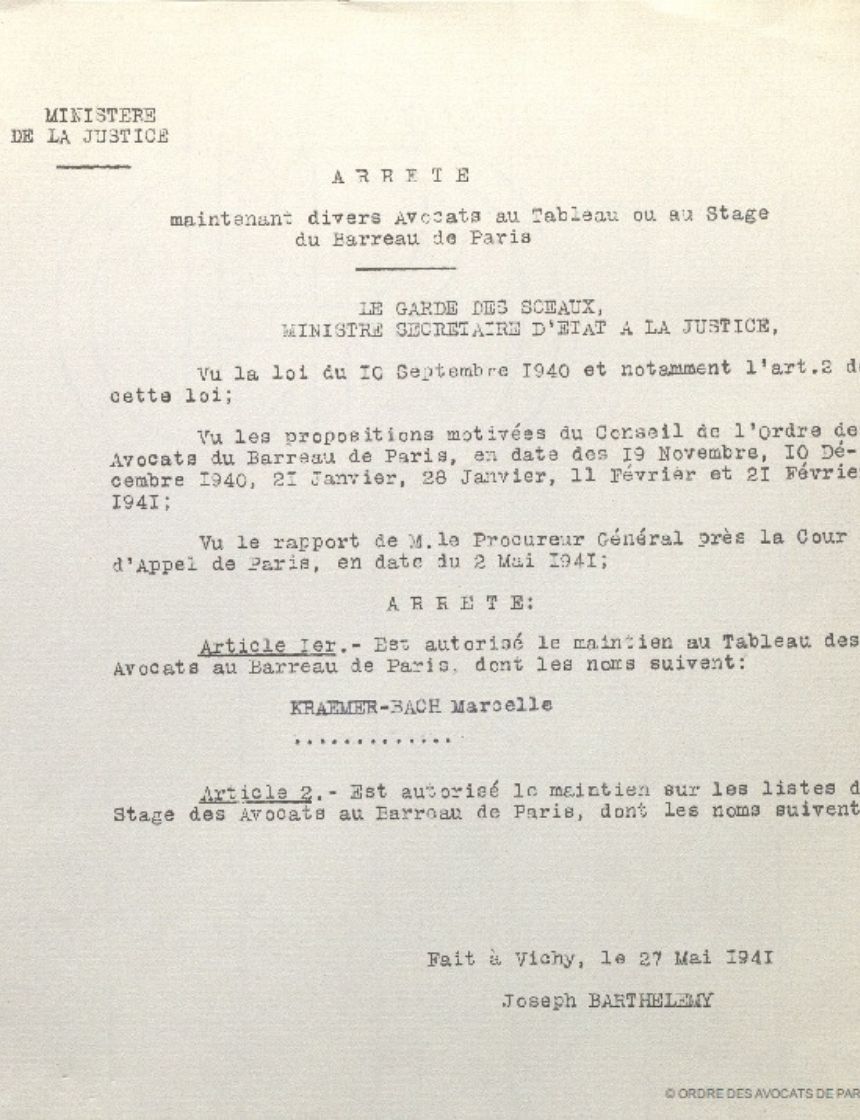

A cette attente interminable vient s’ajouter en décembre 1940, à la suite de la loi du 10 septembre règlementant le maintien des avocats au Barreau, la décision qu’elle pourrait ne plus figurer au tableau de l’Ordre parisien. Le 6 février 1941, son mari écrit au bâtonnier sur l’« affreux calvaire que nous vivons ma femme et moi » : « ma femme se meurt lentement de chagrin. Elle a perdu vingt kilos, double otite. Les médecins de Lyon insistant pour son départ dans le midi, elle a 7 de tension ! ». Pierre ne peut pas croire « que le Conseil, composé de membres éminents, nous connaissant de longue date, dont certains, et non des moindres, nous ont donné encore le mois dernier des preuves éclatantes de leur affectueuse sympathie -ait pu prendre de semblables mesures ». Il demande au bâtonnier un réexamen de cette mesure : « si je lui indique que la décision du Conseil est irrévocable, je provoque un suicide -aucune exagération de ma part – ce qui serait indigne ». Marcelle sera maintenue au tableau par un arrêté du 27 mai 1941, puis fera partie des avocats israélites maintenus au tableau de Paris par arrêt de la Cour d’appel en date du 2 janvier 1942.

Fatiguée et malade, le médecin lui suggère d’aller se reposer dans le Midi. Elle s’installe à Saint-Paul-de-Vence où elle va souvent à l’église. D’origine juive mais athée, elle s’interroge beaucoup sur sa foi. La rencontre avec un abbé l’éclaire : elle adopte la religion catholique le 29 mars 1941 en se faisant baptisée, puis communiée. Au début de cette même année, elle apprend enfin comment est mort son fils : le char 30.024 qu’il conduisait, à moitié détruit, a été retrouvé dans les Ardennes près de Sedan, alors en zone occupée. Elle décide de s’y rendre « sans aucun papier, dans le train bondé d’allemands » ; elle bénéficie de la bienveillance d’un contrôleur et arrive à Sedan, où elle est prise en charge par une assistante sociale et des soldats. Le char est dans un champ solitaire en face d’un immense paysage de bois et de plaines. Les restes des deux occupants ont été découverts à l’intérieur du char calciné. Mais aucun objet ayant appartenu à Jean Pierre ou à Pupin son mécanicien ne s’y trouve, juste une médaille de la Vierge. A son retour, un allemand lui demande son « Aussweiss », qu’elle n’a évidemment pas. Elle lui montre ses papiers de défense passive et dans un allemand approximatif lui explique qu’elle effectue une mission pour la Croix rouge (elle est alors vêtue de sa cape d’infirmière) et fait étape à Paris avant de repartir à Lyon. Elle y rencontre l’ancien professeur de son fils, qui lui apprend que ce dernier fréquentait régulièrement l’église Saint Séverin, en cachette de sa mère, pour ne pas la froisser.

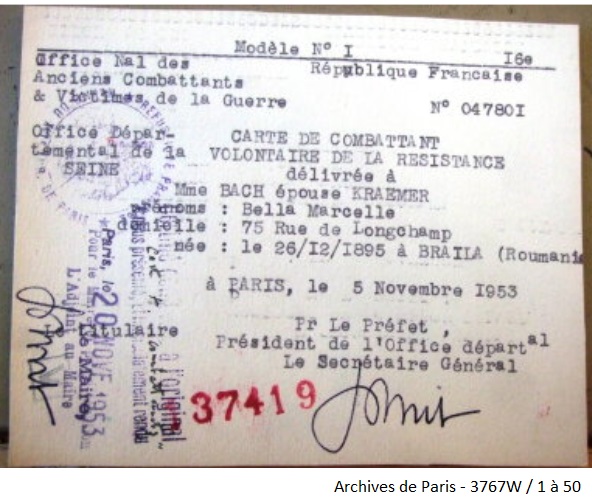

Affectée par la mort et la déportation de plusieurs de ses parents et amis, elle rentre dans la Résistance au mouvement Combat. Le révérend père Piquet lui fabrique ses premiers faux papiers et lui présente Henri Fresnay. Après une mission en Savoie, elle s’occupe à Paris d’un poste de radio clandestin et de presse clandestine. Puis, elle intègre le réseau Gallia Kasanga sous le pseudonyme de Jeanne de Kergaradec.

En juillet 1941, elle rejoint Paris, via Châlons sur Marne. Le bâtonnier Charpentier l’avait convoquée, car elle avait besoin de connaître sa situation au barreau : « il m’a convoquée à sept heures du matin et m’a ouvert la porte en robe de chambre ». Mais peu de temps après, il demande aux chefs du réseau Gallia Kasanga de la faire quitter Paris d’urgence : il avait appris qu’elle allait être arrêtée incessamment. « l’ordre m’en fût donné. Je le regrettai, mais il n’était pas question de désobéir ». Elle repart en zone libre. Elle apprit plus tard que deux jours après son départ, les trois jeunes avec qui elle travaillait, furent arrêtés et condamnés à mort (l’un fusillé, les deux autres internées à Berlin).

En 1942, avec la collaboration de René Leynaud, journaliste du Progrès, elle est chargée d’organiser le service du renseignement du Mouvement Combat dans la région Rhône-Alpes : ses missions étaient de trouver et mettre en place des agents de renseignements, d’établir des transmissions, de recueillir, filtrer, recouper les renseignements qui lui parvenaient ; d’animer toute une équipe d’agents répartis dans plusieurs départements, tâches qu’elle a menées pendant deux années.

Installée en zone libre, elle est remplacée au Palais le 12 mars 1942 par sa consœur Mariette Pilon. Mais étant maintenue au Barreau de Paris, elle souhaite venir reprendre sa place et sollicite une communication écrite du bâtonnier, à qui elle écrit. Sans réponse, elle demande à Mariette de saisir pour elle le bâtonnier pour obtenir la carte interzone destinée à faciliter son retour. Après plusieurs échanges, le bâtonnier Jacques Charpentier lui déconseille de revenir à Paris : « de passage à Vichy, je trouve une lettre de vous datée du 18 février, lui écrit-il le 12 juin 1942. Je ne puis vous donner que mon conseil : ne revenez pas à Paris pour le moment. J’avais déjà donné le même conseil à d’autres, qui ne l’ont pas suivi et qui ont eu à le regretter ». Pour poursuivre l’exercice de son métier, elle s’inscrit au Barreau de Lyon le 8 mai 1942.

Durant cette période sombre, Marcelle vit sous des noms d’emprunts, dans la plus complète clandestinité. En 1941 son nom avait été affiché par les allemands sur les murs de Paris, et son domicile parisien placé sous haute surveillance. Elle a plusieurs fois été reconnue et poursuivie lors de son séjour lyonnais, échappant de justesse aux arrestations. En 1943, avertis qu’ils allaient être arrêtés par la Gestapo à Lyon, Pierre et Marcelle s’exilent en Suisse, à Genève. Pierre effectue des cours de droit aux étudiants français réfugiés ; Marcelle donne des leçons de français à des enfants de déportés, traduit et résume des articles anglais et italiens, qui réduits au format de microfilms, étaient envoyés chaque jour à Charles de Gaulle ; et travaillait pour Jean-Marie Soutou et Monod. Jean-Marie Soutou (1912-2003) est l’un des fondateurs de l’Amitié Chrétienne, association regroupant des catholiques et des protestants, pour aider les juifs et autres victimes soumis aux décrets de Vichy et de l’occupant. Il fournissait de faux papiers d’identité, organisait des passages clandestins en Suisse et trouvait des cachettes pour des enfants. Arrêté par la Gestapo et finalement libéré, il passe clandestinement en Suisse où il sera délégué du commissariat de l’Information. Philippe Monod (1900-1992) avocat franco-suisse, était membre de réseau Combat, chargé de liaison entre ce réseau et les services secrets américains via la Suisse.

Elle revient en France clandestinement en 1944 et se retrouve à Annecy au Service de Santé des F.F.I : elle est chargée de rechercher et de classer les photos de cadavres suppliciés et de les faire parvenir aux Américains. A la Libération, elle revient à Lyon le jour de l’arrivée du Général de Gaulle, le 14 septembre 1944.

Marcelle Kraemer-Bach rentre à Paris à l’octobre 1944, démissionne du Barreau de Lyon et demande sa réintégration au barreau de Paris.

Elle est ensuite engagée au Ministère des Prisonniers et déportés, comme conseillère technique à la section des affaires familiales, dont le siège était au 76 avenue Foch, ancien repaire de la Gestapo. Elle est chargée du dossier des enfants survivants du camp de concentration de Buchenwald. Elle se rend à Buchenwald le 25 mai 1945 : « Mon service celui de la famille était concerné par un problème : beaucoup d’enfants reviendraient-ils des camps ? Quels étaient leur âge, leur sexe, leur état de santé et approximativement leur nombre ? Il fallait préparer leur accueil ». Marquée par les conditions de vie inimaginables du camp, le souvenir qui la hante lors de ce voyage concerne un enfant, âgé de 5 ans, captif depuis 2 ans et demi : « La vue qui me déchira fut celle de l’enfant qui n’avait jamais ri. Il était l’un des seuls tout petits vivants, les S.S. ayant massacré à peu près tous les autres, par exemple en les jetant sur un mur, comme des balles […]. Son père, un médecin polonais avait réussi l’exploit de le cacher […]. Il l’avait dressé à disparaître dès qu’apparaissaient les Kapos. L’enfant filait dans un trou de planches, dans une rainure, comme une souris. Il n’avait jamais joué, jamais crié, jamais pleuré, jamais ri. Petit visage pointu, très pâle, yeux noirs enfoncés dans les orbites, il était calme, poli, sage, à mes questions en allemand en me penchant vers lui d’un élan tendre et maternel, il répondait brièvement, mais bouche cousue, sans sourire ». Marcelle Kraemer-Bach travaillera avec un groupe de juristes pour que les enfants de déportés de France soient pupilles de la Nation quelle que soit leur nationalité (décision qui interviendra pour les enfants de déportés juifs par un décret de 2000 et pour les enfants de déportés non-juifs, à la suite d’actes de résistance et autres victimes du nazisme par un décret de 2004).

Elle reprend ses activités politiques dès la fin de l’année 1944 : l’ancienne Fédération des femmes radicales se reconstitue en Conseil national des femmes radicales, et élit Marcelle comme présidente : « aucun choix ne pouvait être meilleur » écrira Louise Weiss dans l’Aurore du 21 décembre 1944. « Les femmes radicales, maintenant en possession d’un droit de vote que toutes n’ont pas toujours désirées, sont décidées à s’occuper activement d’éducation civique et de réformes sociales ». Elle participera comme intervenante durant plusieurs années aux congrès des Radicaux-Socialistes.

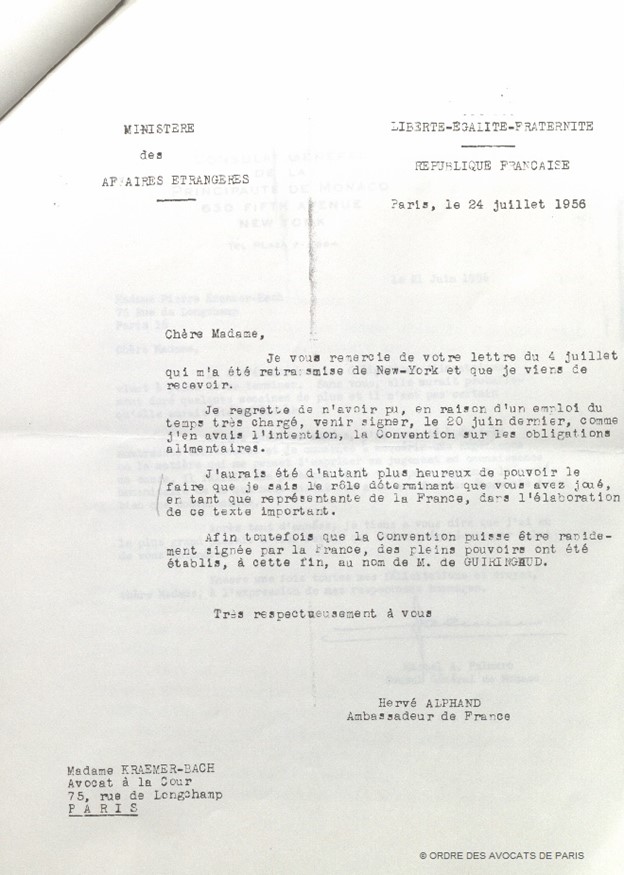

En 1951, Marcelle Kraemer-Bach est élue vice-présidente de la branche française de l’Association de Droit international (I.L.A.). Il est à noter que l’élection d’une femme à ce poste dans une association était à l’époque un fait plutôt rare. Créée en 1925, dans le cadre de la loi de 1901, elle a pour but «la réforme et la codification du droit des gens, l’unification du droit privé, notamment du droit maritime, commercial et aérien, et généralement toutes études de droit international public et privé », et collabore étroitement avec l’International Law Association (créée en 1873 à Bruxelles). Sensible aux difficultés alimentaires des personnes abandonnées par un mari ou un père parti à l’étranger refaire une fortune et un foyer nouveau oubliant son ancienne famille restée au pays, elle rédige de nombreux rapports, effectuent plusieurs interventions et démarches notamment à l’Association de Droit International qui eurent la chance d’aboutir. En 1955, le Conseil économique et social de l’ONU décide de convoquer un comité d’experts pour étudier cette question, dont elle fait partie (seule femme d’ailleurs sur 7 experts). Du 18 au 28 août, le Comité se réunit à Genève : deux projets de convention seront élaborés. Elle est ensuite choisie comme déléguée de la France à la Conférence internationale tenue à New-York sous l’auspice des Nations Unies. Elle reste trois semaines « passionnantes » à New York, ne vivant que « pour mon travail, ne sortant jamais le soir, me consacrant à la question débattue ». La convention Internationale de recouvrement des Aliments à l’étranger a été votée le 20 juin 1956 et ratifiée par la France et par un grand nombre d’Etats. « Quand ce travail fut achevé, je pensais que je pourrais me reposer : mais je n’en fis rien ». Elle se consacre alors au problème des enfants enlevés hors des frontières, pour lequel un système analogue fut adopté, marquant la naissance de l’Entraide Judiciaire internationale.

A son retour des Etats-Unis, elle est nommée « femme de l’Année » : « je n’avais fait que mon devoir, un devoir agréable ».

Du 16 au 22 juillet 1961, elle organise, en tant que présidente d’honneur, avec sa consœur Yvonne Tolman-Guillard (présidente) à Paris, le congrès international des femmes des carrières juridiques. La séance d’ouverture s’est tenue à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du Palais de Justice, sous la présidence du Ministre de la Justice, Edmond Michelet. Onze nations étaient représentées. Le principal but de cette fédération est de travailler à l’unification du droit de la famille, particulièrement sur les questions relatives au droit des femmes et au droit de l’enfant. Les deux thèmes principaux de ce congrès étaient « des effets du principe de l’égalité des époux entre leurs biens » ; le gouvernement avait alors retiré le projet de loi relatif à la réforme des régimes matrimoniaux en France ; « de l’évolution législative de l’adoption ». Deux résolutions ont été adoptées en clôture de ce congrès.

En 1966, elle préside l’association des pères et mères des morts pour la France, pour laquelle elle signe de nombreux articles jusqu’en 1986. Cette association constituée le 6 juillet 1915, à l’initiative de M. Chassaigne-Guyon, ancien président du Conseil Municipal de Paris, dans le but d’apporter une aide matérielle et un réconfort moral aux familles dont les enfants avaient donné ou donneraient leur vie à la France.

« Soixante et un ans avaient été nécessaires pour l’emporter sur des siècles d’hostilité, d’impuissance, d’incompréhension, de scepticisme, d’orgueil masculin et d’intérêt ! » conclura-t-elle dans ses mémoires.

Marcelle Kraemer-Bach exercera la profession d’avocat jusqu’en 1976, devenant ensuite avocate honoraire.

La longue route de Marcelle Kraemer-Bach s’achève 16 mai 1990 à Paris.

Auteur : Cindy Geraci, Directrice du Musée, octobre 2021.