Le barreau de Paris était représenté dans la salle, à Berlin, le 8 mai 45 lors de la signature de la reddition du 3ème Reich. On attendait ce jour depuis près de six ans, après les invasions éclairs, après la terreur qui s’était abattue sur l’Europe, les occupations brutales, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires, les tortures, les déportations, les crimes de masse, après ces millions de morts et toute cette souffrance.

Le jour tant espéré était arrivé : l’Allemagne allait signer une reddition sans condition. Déjà partiellement actée à Reims, le 7 mai, avec les forces de l’Ouest, la vraie, celle que Staline avait souhaitée, était organisée à Berlin. Dans la capitale même du Führer déchu. Elle devrait être signée par le maréchal Keitel, général en chef de ce qu’il restait des forces allemandes, et par les représentants des nations vainqueures, soit la Russie, les Etats Unis et la Grande Bretagne.

La question de savoir si la France en serait n’était pas définitivement réglée. De Gaulle y tenait par-dessus tout. La signature de la France sur l’acte mettant fin à cette guerre apocalyptique devait parachever son œuvre commencée le 10 juin 1940, lorsqu’il transporta la vraie France, « la France Libre », à Londres. Mais pour cela, il fallait absolument que le général en chef de la 1ère Armée française qui avait repoussé, au côté des forces alliés, l’armée allemande jusqu’à Berlin, soit présent le jour J et figurent parmi les signataires. À défaut de quoi, avait-il dit à l’intéressé, « je vous ferai passer en cour martiale ! ». L’enjeu n’était donc pas mince, pour la France, mais aussi donc pour ce dernier, le général de Lattre de Tassigny. Fort heureusement, il avait ses côtés un jeune commandant parlant anglais, intelligent et charmeur, qui allait lui être d’une grande utilité pour ne pas être mis de côté par les amis anglo-saxons. Il avait eu la bonne idée de l’emmener avec lui, alors même que les alliés n’avaient autorisé que la présence de deux généraux français pour l’évènement.

Ce jeune homme était avocat. Il avait déjà défrayé la chronique parce qu’il était un escrimeur d’exception, double médaillé olympique, en or, à Los Angeles en 1932, et en argent, à Berlin, en 1936. Déjà Berlin. La boucle allait se boucler, neuf ans après. René Bondoux revenait sur les lieux de ses exploits. Mais rien ne ressemblait plus à la ville orgueilleuse et monumentale qui avait accueilli les Jeux. Il n’y avait plus que ruines, fumées et désolation. Il allait aussi boucler sa guerre à lui.

René Bondoux est avocat depuis neuf ans lorsqu’il est mobilisé en septembre 1939. Il a déjà son cabinet. Il est ancien premier secrétaire de la Conférence et champion olympique d’escrime. Il est jeune marié et père d’un petit garçon. Il est officier de réserve dans la cavalerie. Il est mobilisé en 39 et combat jusqu’aux plages de Dunkerque en juin 40. Avec ses hommes, il protège la retraite des forces britanniques derrière une dune. Lorsque les soldats anglais sont presque tous embarqués, il ne sait plus que faire. Il ne reçoit plus d’ordre. Il n’y a plus de radio. Ignorant les rafales allemandes, il court lui-même jusqu’au PC français pour savoir quels sont les consignes. Là, le vice-amiral Platon lui dit : « c’est fini, personne ne viendra nous sauver. On va devoir se rendre. Partez vite avant qu’il ne vous fasse prisonnier… ». Il a un moment d’hésitation, mais décide de faire le chemin retour vers ses hommes en échappant à nouveau aux tireurs allemands. Pas question de les abandonner. Il court vers la captivité. Il est interné dans un oflag en Silésie. Ses conditions de prisonnier n’y sont pas les pires. Les geôliers sont honorés d’avoir un champion olympique couronné à Berlin. Il le laisse enseigner l’escrime à ses compagnons d’infortune et organiser des assauts. Il est libéré le 14 octobre 1941, après 15 mois de détention. Ses proches ont transmis aux autorités un dossier médical établissant qu’il a un souffle au cœur.

Après un long voyage en train, il retrouve Paris et sa famille. Il retourne à son cabinet. Mais les conditions de l’occupation ne lui conviennent pas. Il découvre un régime de collaboration zélé qui lui déplaît. Il décide de rejoindre la résistance. Il envoie son épouse américaine Virginia (rencontrée dans le village olympique à Los Angeles en 1932) et leur jeune fils, Jimmy, aux États-Unis. Les alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Il veut les rejoindre. En avril 1943, à la faveur d’une plaidoirie dans le sud de la France, il se rend à Perpignan. Le réseau de résistance locale lui trouve un passeur. Avec trois autres personnes, il traverse les Pyrénées à pied. Mais arrivé de l’autre côté de la frontière, les policiers espagnols, sans doute alertés de leur arrivée, arrêtent René Bondoux et ses trois camarades. Et c’est à nouveau la prison. Il est interné plusieurs mois dans la prison de Figueras, puis dans celle de Gérone. Les conditions de détention y sont terribles. Ils sont plus d’une dizaine par cellules, à dormir à même le sol. Ils sont tout juste nourris, tondus et couverts de vermine. Il y retrouve des opposants politiques à Franco, des réfugiés italiens, anglais et français. Après six mois de ce régime, il a perdu 15 kilos, et sa santé inquiète ; cette fois-ci pour de vrai. Il est libéré grâce à l’intervention de la Croix-Rouge américaine.

Il rejoint Malaga et embarque en décembre 43 sur « le Gouverneur de Lépine » qui accoste à Casablanca en échappant aux bombardements des stukas allemands. Il verse une larme lorsqu’il aperçoit, flottant sur le port, le drapeau tricolore à croix de Lorraine. Il a alors le grade de capitaine. Il est affecté au deuxième régiment des dragons. Il commande le premier escadron de ce régiment de chars. Pendant plus d’un an, il participe à la reconstitution d’une armée française qui se prépare à débarquer sur les côtes de Provence pour libérer son pays. Après plusieurs mois de préparation, le grand jour arrive. Le 15 août 1944, au petit matin, il débarque dans les premiers à la tête de son unité, au Rayol-Canadel. Il est en tête de la reconquête qu’entreprend la 1ère armée des forces françaises libres, commandée par le général Jean de Lattre de Tassigny. C’est la campagne de France qui commence. Il n’y a pas vraiment de résistance, avant de retrouver les forces allemandes regroupées à l’Est. Il se bat à Autun, puis dans le Morvan.

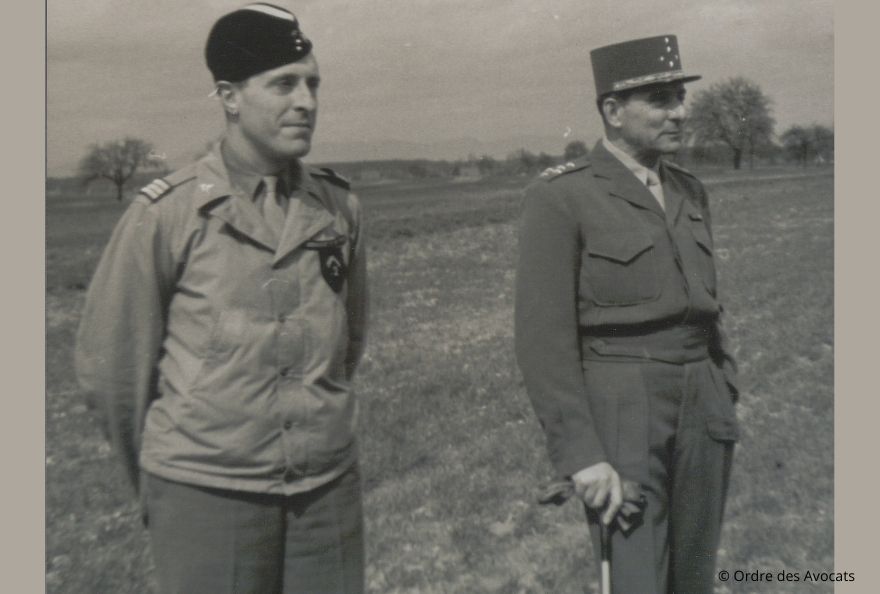

Son général en chef tombe sous le charme de son intelligence et de son énergie combative. En février 45, il l’invite à sa table pour un dîner en tête-à-tête. Il lui propose de devenir son chef de cabinet. Il lui explique ce qui va se jouer dans les semaines suivantes. Les ordres de De Gaulle sont clairs. Il faut que l’armée française reconquière seule une partie de l’Allemagne, et qu’elle arrive en même temps que les alliés à Berlin. C’est à ce prix qu’elle comptera parmi les vainqueurs. Elle a moins d’hommes que les autres dans ses rangs. Elle est la moins bien équipée. Elle doit donc redoubler de vaillance et de vitesse. Mais en Alsace, la bataille fait rage. De Gaulle a assigné à la première armée, l’objectif d’être les premiers à traverser le Rhin, « Dussiez-vous le traverser en barque ! ». À Colmar, les combats font 40 000 victimes dans les troupes allemandes sur les 70 000 hommes arcboutés sur la frontière qu’ils ont interdiction d’abandonner. On en compte 14 000 dans les rangs français, et 8000 chez les Américains. Puis le Rhin traversé, c’est la campagne d’Allemagne. La 1ère armée traverse le Wurtemberg et pousse vers le la Bavière et le Tyrol. Ils conquièrent Stuttgart, Sigmaringen, Ulm. Le 7 avril, c’est la découverte de l’horreur concentrationnaire nazi, et la libération du camp de Vaihingen-sur-l’Enz. Les soviétiques sont en avance sur le front est. Ils ne sont plus très loin de Berlin. L’armée américaine et les forces britanniques avancent dans le nord de l’Allemagne. L’armée française, elle, est encore dans la Forêt-Noire. Elle installe son quartier général à Lindau au bord du lac de Constance.

Le « cabinet » que dirige désormais René Bondoux, qui a été promu commandant, est un rouage essentiel de l’importante machine qu'est la 1ère Armée française. C'est un club très fermé constitué de cinq officiers que Bondoux dirige. On n’y dort jamais. On demeure jour et nuit à la disposition d'un chef insomniaque et exigeant. Le « cabinet » organise ses relations politiques, les contacts avec la presse, la rédaction de notes diverses de synthèse et des communiqués officiels, la réception des agents des services spéciaux. L’enjeu n’est donc pas mince, il faut définitivement installer la France dans le camp des vainqueurs… René Bondoux excelle à cet exercice. C’est un grand soldat, mais aussi, déjà, une fin politique. Il suit le Commandant en chef comme son ombre.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, arrive quartier général un télégramme du Général De Gaulle avisant de Lattre qu’il est désigné pour signer au nom de la France, l’acte de capitulation des forces allemandes. Mais le 7 mai, un autre télégramme leur apprend que la reddition de l'Armée allemande vient d’être signée à Reims, dans une salle du Collège abritant le quartier général américain par le maréchal allemand Alfred Jodl, et que les combats doivent cesser le 8 mai à 23 h 00. Cette signature déçoit de Lattre qui ne va donc pas entrer dans l’Histoire. Elle provoque surtout la fureur de Staline qui veut que la capitulation de l'Allemagne soit signée dans sa capitale, à Berlin, où l'Armée rouge règne en maître. C’est ainsi qu’arrive un deuxième télégramme, un plus tard dans la nuit du 7 mai, qui les informe que l’acte solennel de la capitulation des forces allemandes sera finalement signé à Berlin, le lendemain. Le général de Lattre reste désigné pour participer à cette signature.

La cérémonie doit se tenir à l’état-major du Maréchal Joukov, commandant en chef de l’armée soviétique, dans le village de Karlshorst, dans la banlieue Est de Berlin. C’est un des seuls villages qui a été épargné par les bombardements. On y dépêche en urgence les représentants des chefs alliés : le Maréchal de l’air Tedder pour les Britanniques, et le général Spaatz, général d’aviation américain pour les États-Unis. C’est donc ces deux-là et Joukov que de Lattre doit rejoindre en urgence pour signer le lendemain. Il n’a droit qu’à un seul accompagnateur. Il désigne son chef d’Etat-Major, le général Demetz. Mais il ne veut pas se séparer de son précieux chef de cabinet. Il demande à Bondoux de se joindre à la délégation, « quand y a la place pour deux, il y a la place pour 3 ! »

Un avion de transport américain Dakota doit venir les chercher. Ils l’attendent jusqu’au matin sans avoir dormi. Lorsqu’installés dans l’avion, ils peuvent enfin prendre un peu de sommeil, de Lattre dit à Bondoux : « Profitez-en pour m’écrire une allocution. Il est probable que je doive prendre la parole après la signature. Vous saurez trouver les mots qu’il faut dire ». Bondoux prend donc son carnet et, luttant contre le sommeil qui l’assaille, il écrit toute la fierté qu’éprouve la France victorieuse en ce jour historique. Cela lui prend le temps d’arriver en survol de Berlin, où il ne reconnait rien de la ville olympique d’il y a neuf ans. Il n’y a plus que ruine et décombres.

Après avoir été reçu par Joukov et s’être installés dans la villa qui leur a été réservée, nos trois français vont voir comment est disposée la salle des signatures. Stupeur ! N’y trônent que trois drapeaux. Le drapeau français est absent. Bondoux qui parle mieux anglais que les deux autres s’en inquiète auprès d’un officier anglais, qui lui répond « Et pourquoi pas les Chinois ? ». La signature est prévue pour la fin de journée et on est déjà en fin d’après-midi. Il n’y a pas de temps à perdre. De Lattre comprend que c’est auprès des Russes qu’il faut obtenir le sésame. Il sympathise avec Joukov. Il lui dit que s’il rentre en France sans figurer parmi les signataires, il sera guillotiné. Ce qui n’étonne pas plus que cela le soviétique. Il rappelle l’effort considérable accompli par la France pour se libérer et reconstituer une armée qui a pu participer aux combats de la victoire. Lorsqu’enfin il obtient de pouvoir signer pour la France, le ministre des Affaires étrangères de Staline Vychinski débarque de Moscou. Celui qui s’est illustré comme ancien procureur général des procès des grandes purges d’avant-guerre n’est pas un rigolo. S’il est d’accord pour que la France signe comme témoin, et puisse ainsi se joindre au concert des alliés de Yalta, il considère que si Eisenhower n’a pas daigné venir et préféré envoyer un délégué, ce dernier ne doit pas signer, arguant que les Américains ont déjà signé la veille un acte de capitulation. Sur ses entre faits, le général Spaatz, dit que s’il ne peut signer, aucun autre allié ne le fera, et certainement pas la France. Tout est à recommencer.

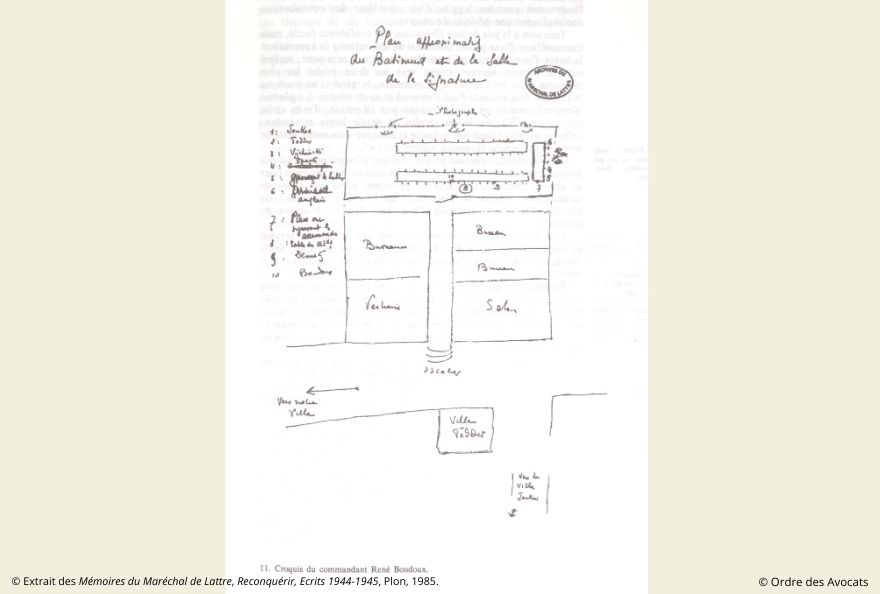

De Lattre entreprend de faire changer d’avis les Russes, et le commandant Bondoux fait le lien avec les Américains et les Anglais. La nuit est déjà tombée, et tous campent sur leurs positions. Après deux heures de palabres, un accord est enfin trouvé. Il y aura deux signataires principaux, le général Joukov et le maréchal Tedder représentant les forces de l’ouest. Les deux autres, Spaatz et de Lattre seront seulement signataires en qualité de témoins de la reddition. On retape à la hâte le protocole en trois langues. Dans la salle des fêtes de l’école on dispose une table centrale avec six sièges où prennent place le Maréchal Joukov entouré, à sa droite, du maréchal Tedder et de Vychinski, et à sa gauche, du général Spaatz et de De Lattre. La sixième place mitoyenne de celle de De Lattre est celle ou s’installera le signataire allemand. Une autre grande table accueille les autres officiers alliés qui sont plus d’une trentaine, dont nos deux Français. Près de la porte d’entrée une simple table est préparée pour la délégation allemande avec trois chaises.

Un peu plus tôt Bondoux et Demetz avaient reçu mission de confectionner à la hâte un drapeau français. Ils ont pu, grâce aux couturières de l’armée rouge, rassembler un bleu de chauffe, un linge blanc et un morceau rouge de drapeau soviétique, pour brandir un drapeau de fortune mais tricolore qui fut joint à temps aux trois autres. La France est donc présente !

Lorsque tout le monde est en place devant le siège qui lui est assigné, Joukov prononce quelques mots de bienvenue à l’égard des délégations, puis il fait signe à tout le monde de s’asseoir. Quelques secondes après surgissent de la porte d’entrée, le Maréchal Keitel, accompagné de l’amiral Von Freudenburg, chef de la marine, le général Stumpf chef de l’aviation et de six officiers. Keitel salue l’assistance de son bâton de Maréchal. Tout le monde fixe le maréchal Joukov. Va-t-il se lever ? Joukov reste de marbre. Il ne rend pas son salut. Les honneurs ne seront pas rendus aux vaincus. Keitel laisse tomber son bâton de Maréchal sur la table. Il découvre le plan de table et s’offusque « Signer à côté d’un français. C’est vraiment un comble ! ». Puis les trois fois cinq exemplaires orignaux de la reddition sans condition sont signés par leurs six signataires, dont le général Jean de Lattre de Tassigny pour la France.

Lorsque Keitel quitte la salle avec les plénipotentiaires allemands, un énorme cri joie est poussé par l’ensemble des personnes présentes. Ce n’est plus qu’effusions, accolades et embrassades. Bondoux écrit dans ces souvenirs : « on se serait cru en présence de supporters d’une équipe de football, venant de gagner l’épreuve ! ». Il est presque minuit et déjà le 9 mai à Moscou, date qui restera, là-bas, celle de la Victoire. Le soir même un banquet est organisé. La fête dure toute la nuit. Un deuxième sans dormir pour Bondoux. Les quatre chefs prennent tour à tour la parole. Il est heureux d’entendre le général de Lattre de Tassigny, prononcer fidèlement les mots qu’il avait rédigé le matin même dans l’avion qui les avait amenés à Berlin. Le lendemain de retour à Lindau, sur les bords du lac Constance où le PC français est installé, de Lattre tient à décorer personnellement Bondoux devant la troupe rassemblée là. Il le fait Chevalier la légion d’honneur. Cette croix récompensait alors les actes de bravoure accomplis au combat par les officiers appartenant à une unité d’élite.

Au soir de sa vie, René Bondoux confiera à ses proches : « La confiance que m'a accordée le Général de Lattre, le souvenir des grandes heures vécues à ses côtés, demeurent l'orgueil de ma vie ». On est en droit de penser que s’il n’avait pas été là, si le général de Lattre de Tassigny ne l’avait pas emmené avec lui, le cours de l’Histoire eut pu être diffèrent. La gloire légitime, même si discrète et humble, dont fut auréolé depuis ce jour, celui qui deviendra ensuite le bâtonnier Bondoux, rejaillit nécessairement sur le barreau de Paris…

80 ans après, il n’est pas inutile de s’en souvenir.

Basile Ader, Vice-Bâtonnier, Conservateur du Musée du Barreau.

Dossier administratif de René Bondoux.

Dossier documentaire sur René Bondoux.

Portrait par Géo London, 1949.

Mémoires du Maréchal de Lattre, Reconquérir, Ecrits 1944-1945, Plon, 1985.

Eloge de René Bondoux par le Bâtonnier Farthouat, 1995.

Allocution de René Bondoux, La Gazette du Palais, 17 et 18 novembre 1995.

Eloge du bâtonnier René Bondoux par Bernard Granrut, Assemblée générale de l’Association des Secrétaires et Anciens Secrétaires de la Conférence du Stage des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, 10 octobre 2001.

Archives familiales de René Bondoux.

Le Musée du Barreau remercie chaleureusement la famille de René Bondoux pour tous les documents prêtés lors de la réalisation de l’exposition sur "René Bondoux" en 2024.

Le Figaro du 8 mai 1975, « René Bondoux raconte la signature de la capitulation allemande le 8 mai 1945 »

René Bondoux, « Reddition et partition de l’Allemagne, mai-juin 1945 », La jaune et la rouge, mars 2003.

France soir, 22 et 23 février 1953 : « De Lattre inconnu révélé par les meilleurs témoins de sa vie »

Alain Decaux 20 jours après Hitler : You tube archive INA : https://www.youtube.com/watch?v=1o8AuCKEckA

Paul Greveillac, Phases d’armes, Gallimard, 2023.