Le 11 janvier 1908 naît dans le 20e arrondissement de Paris, rue du cher, Raymonde Marthe Alphonsine, fille de Eugène Anastase Noireaut et de Eugénie Lamidé. Elle est la cadette de cette famille : sa sœur Germaine est née en 1898 ; son frère Jacques viendra compléter la famille en 1909.

Eugène et Eugénie ont eu leurs trois enfants avant de se marier ; en effet, leur mariage est célébré en 1915 à Amiens, alors qu’Eugène était de passage, puisqu’il était mobilisé au 10e escadron du train des équipages. Hors mobilisation militaire, Eugène, fils de tonnelier, est négociant en vins ; Eugénie ne travaille pas, elle s’occupe de ses trois enfants.

La famille habite à Bagnolet, d’abord rue de Vincennes, avant de s’installer dans un pavillon, avenue de la République.

Raymonde rêvait d’étudier la médecine mais un incident de santé l’en dissuade. Elle se tourne alors vers le droit « mais sans dépit, elle s’y consacre totalement, entièrement » dira le bâtonnier Claude Lussan lors de son éloge. Elle obtient sa licence le 30 mai 1932. Elle est admise au stage du barreau parisien le 13 juillet 1933 et devient la collaboratrice de Me Henri Lenoble pour lequel « elle vient régulièrement à mon cabinet et fait pour moi des recherches dans la bibliothèque. Elle est assidue dans la mesure des obligations du stage dont elle suit les travaux et les conférences. Cette jeune fille est très intelligente et possède de grandes facilités d’adaptation aux affaires ».

Elle est définitivement avocate au barreau de Paris le 28 mars 1934 et exerce au domicile de ses parents, avenue de la République à Bagnolet, dans un pavillon comprenant un rez de chaussée, deux étages et un jardin. Raymonde poursuit ses études supérieures en préparant sa thèse et envisage l’agrégation mais les exigences d’une vie professionnelle poursuivie avec passion la détournent de son rêve.

Elle rencontre peu avant la guerre Emmanuel Blanc, avocat comme elle, à la Cour de Paris. Les heures sombres approchent…. Alors qu’il est mobilisé aux armées, bénéficiant d’une permission, ils s marient en novembre 1939, ce qui donne lieu à un petit encart dans le journal Le populaire, hebdomadaire de propagande socialiste et internationaliste : « Avec nos félicitations à nos amis, nos souhaits de prompt retour à notre camarade Blanc ».

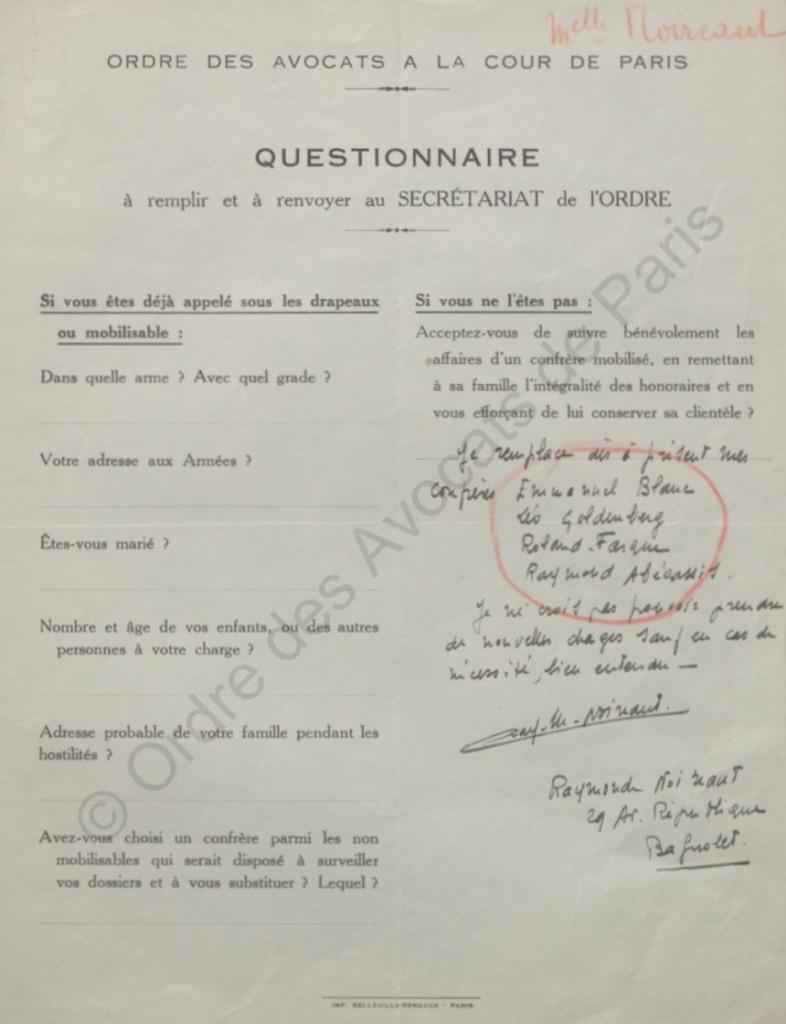

C’est donc tout naturellement que lors de la mobilisation, elle assure le suivi des dossiers de son mari ainsi que ceux d’autres confrères : Léo Goldenberg, Roland Fargue et Raymond Abécassis. Elle précise qu’elle ne peut pas « prendre de nouvelles charges sauf en cas de nécessité bien entendu ». Elle quitte Paris en février 1940, son mari étant hospitalisé près du Mans. Son frère Jacques Noireaut, habitant le même appartement que sa sœur au 29 avenue de la République à Bagnolet se charge de la conservation de ces dossiers. Raymonde avait toutefois désigné comme remplaçante Mme Porret-Suisse (devenue Suisse par mariage en 1939) demeurant 42 rue Denfert Rochereau. Cette dernière s’occupe aussi des dossiers de Me Blanc que Mme Noireaut remplaçait lors de la mobilisation.

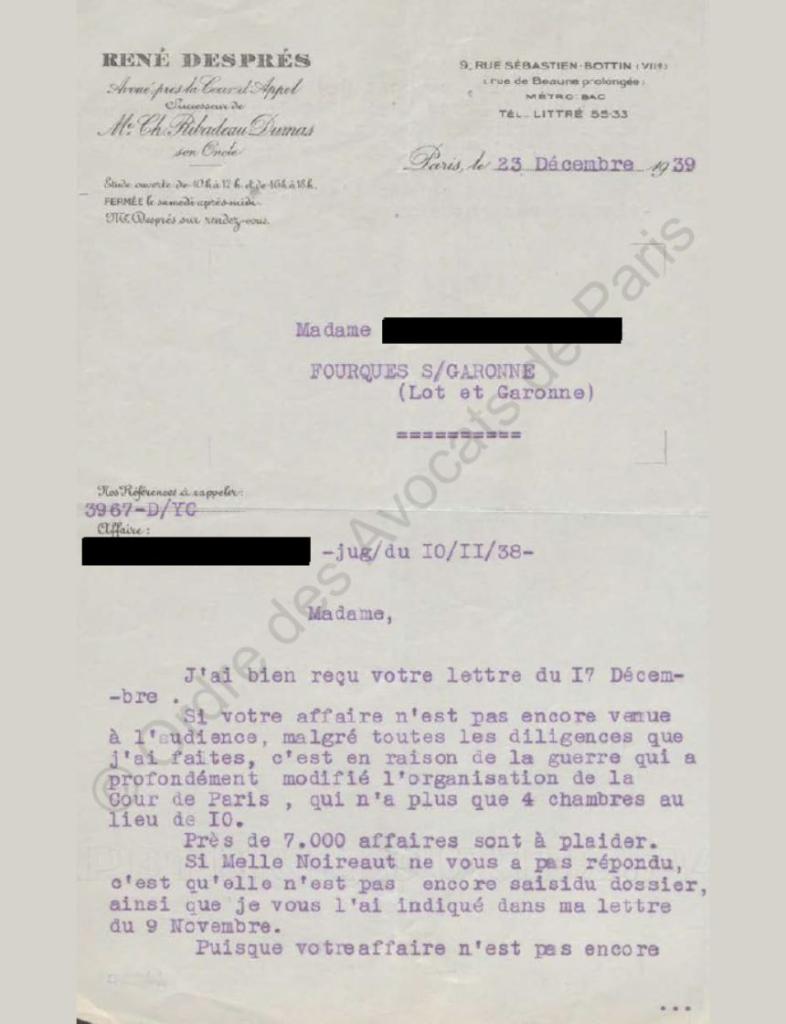

A la fin de 1940, elle revient au palais et reprend ses activités professionnelles. Le contenu de son dossier à l’Ordre des Avocats témoigne de l’activité des avocats dans la zone d’occupation et des difficultés de la justice au début de la guerre. Le 23 décembre 1939, un avoué écrit à sa cliente dans le besoin sur le fait que son affaire n’a toujours pas été appelée en audience. « C’est en raison de la guerre qui a profondément modifié l’organisation de la Cour de Paris, qui n’a plus que 4 chambres au lieu de 10. Près de 7000 affaires sont à plaider » lui répond-il. En avril 1940, sa cliente, mère de 4 enfants, dont 2 mobilisés, vit avec sa mère et sa fille qui est mère ; elle-même est infirme bénéficie de l’assistance judiciaire. Elle avait pour avocat Maitre Liais du Rocher mais il est mobilisé. Elle avise le bâtonnier qui lui commet Mme Noireaut, mais les courriers qui lui sont envoyés demeurent sans réponse. Et l’audience pour cette affaire de pension alimentaire, vient d’être fixée. « Ma correspondance restant toujours sans réponse, je suppose que Maître Noireaut, vu les événements, doit être plus absorbée par des causes plus importantes et plus intéressantes et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de plaider pour moi ». La cliente finit par porter plainte du silence de Mme Noireaut. L’affaire avait été décalée au 4 avril et sans même attendre, la cliente adresse une plainte au bâtonnier. Et le rapporteur de conclure : « Il est facile que la cliente appartient à cette catégorie de plaideurs qui voudraient, toutes affaires confondues, que les magistrats ne s’occupent que de leurs affaires et s’en occupent immédiatement » ; classé sans suite.

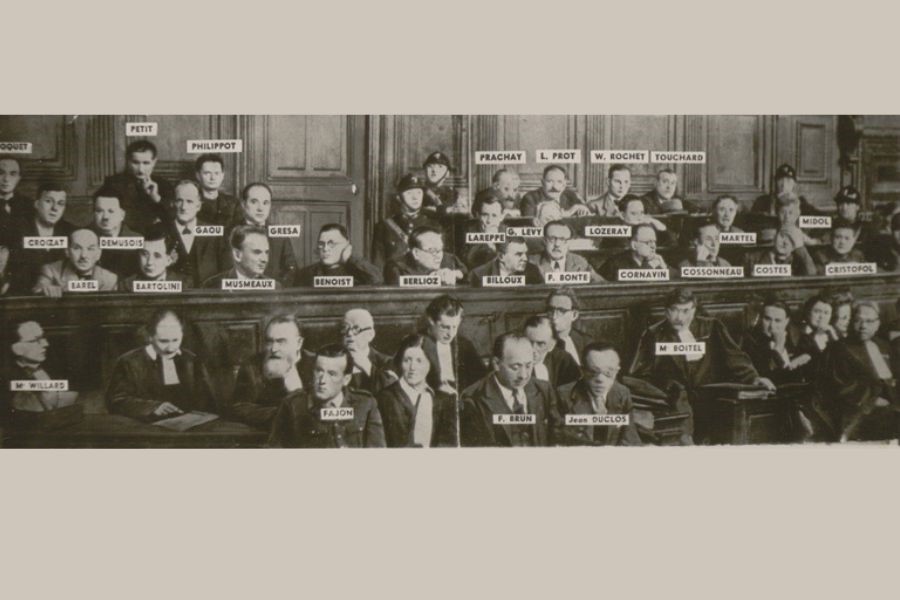

Cette cliente mécontente en mentionnant des causes plus importantes fait probablement référence au procès des ex-députés communistes qui se déroule, à huit clos, du 20 mars au 3 avril 1940 devant le 3e tribunal militaire permanent de Paris. 44 députés sont jugés pour violation du décret du 26 septembre 1939 concernant « l’activité ayant pour objet de propager les mots d’ordre de l’Internationale communiste ». Raymonde Noireaut défend André Puech dit Parsal, député de Saint Maur, qui comparaît en prévenu libre. André Puech arrêté le 8 octobre 1939 et déchu de son mandat par arrêté préfectoral du 23 février 1940.

Elle plaide en sa faveur lors de la 24e audience, après une semaine d’absence pour cause de chute dans un escalier du palais, précédant dans cet exercice son confrère Marcel Willard, considéré comme le coordinateur du travail de ses confrères. Le verdict est rendu le 3 avril à 18h30 après plus de quatre heures de délibération : les accusés écopent de la peine maximale de cinq années d’emprisonnement, d’une amende et de la déchéance de leurs droits civiques et politiques à l’exception de 8, dont André Puech, condamnés à quatre ans de prison avec sursis et d’interdiction des droits civiques et politiques.

Raymonde, qui a retrouvé Emmanuel après sa démobilisation, adhère, comme ce dernier à la Résistance. Emmanuel, membre du Front national des juristes, et fortement engagé, fait l’objet d’une surveillance de la Gestapo, qui procèdera à des perquisitions de leur domicile. Elle aussi est surveillée. Mais les époux Blanc poursuivent leurs actions. En 1942, ils sauvent plusieurs israélites traqués par la Gestapo, notamment toute la famille de Brover Rabinovich, commerçant-fourreur du 130 faubourg St Denis : ils parviennent à les mettre en lieu sûr après les avoir assistés et hébergés. A la même période, ils soustraient aux Allemands l’intégralité des biens de Jean Cassou, ancien commissaire de la République, et membre du réseau du musée de l’Homme, refugié à Toulouse.

Entre 1942 et 1944, Raymonde, comme tant de résistants mène cette vie clandestine tout en conservant ses activités normales. En juin 1943, elle plaide, aux côtés de ses confrères Floriot, Petitjean et Pol, dans une affaire de marché noir. Un employé de chemin de fer en collant de fausses étiquettes sur des wagons réussit à les envoyer sur une voie de garage. Or ils contenaient 15 tonnes de sucre chacun et trois complices, soit au moyen de camions, soit au moyen d’autobus de la STCRP, avec chauffeur et uniforme, réussirent à enlever les 15 premières tonnes. Au tarif de 100 francs le kilo ils auraient gagné un million et demi. Ils sont appréhendés.

C’est donc naturellement qu’elle participe aux côtés de son mari aux combats de la Libération. En effet, du 19 au 25 août 1944, Raymonde est la seule femme parmi les hommes, « sans aucune peur des représailles éventuelles, sans aucune faiblesse », qui défendent le palais de Justice de Paris. Armée d’une mitraillette, elle surveille les mouvements des Allemands d’une des fenêtres du Palais.

Paris libérée, Raymonde reprend le chemin du palais. L’épuration commence.

Dès la fin 1944, elle défend devant la Cour de justice de Paris un ouvrier blanchisseur qui avait fait partie de la Légion des volontaires français contre de bolchévisme (L.V.F) puis de la Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (N.S.K.K., organisation paramilitaire nazie). Celui-ci sera condamné à 12 ans de travaux forcés avec indignité nationale.

En 1948, elle retrouve André Puech dit Parsal lors du procès du Parti ouvrier et paysan français (POPF), dans lequel elle défend un autre inculpé. Le POPF était un parti collaborationniste actif de 1941 à 1944, composé d’anciens parlementaires et élus locaux du Parti communiste. Un ancien sénateur, trois anciens députés et quatre anciens conseillers généraux comparaissent devant la Chambre civique de la Seine. Raymonde défend Albert Vassart, ancien secrétaire de la fédération unitaire des métaux, ancien maire de Maisons Alfort, et conseiller général de la Seine dans le 2e canton de Charenton. Déjà condamné en mai 1940 à cinq années de prison, libéré de façon anticipée en septembre 1941, il adhère alors au POPF et siège au comité central. Il se rallie à la Résistance au sein de Libération Nord, qui le charge des services administratifs de la mairie du VIe arrondissement. Son client a été vu par M. Racamond (militant syndicaliste, ancien secrétaire de la CGT) au siège de la Gestapo de la rue des Saussaies, parce qu’il y avait été convoqué à la suite d’une démarche faite par lui auprès de Laval pour obtenir la libération de M. Racamond (ce dernier avait été arrêté en 1939 et 1941) explique-t-elle à la barre. En effet, Albert Vassart, comme participant au Comité d’Information ouvrière et sociale, s’est investi, comme plusieurs de ses camarades, dans la libération de militants communistes.

Après deux audiences marquées par de nombreux incidents, Albert Vassart est condamné à la dégradation nationale mais relevé immédiatement de cette condamnation en raison des services rendus à la Résistance.

Parallèlement à son activité d’avocate, elle écrit de nombreux articles et notes notamment dans le Journal des Notaires. La doctrine constituait une part importante de son activité d’après-guerre.

« Raymonde Noireaut était une enthousiaste. Rien ne pouvait la laisser indifférente. Rien n’était entrepris par elle avec un scepticisme amusé, mais tout au contraire, recevait la marque de son ardente conviction » » dira le bâtonnier Lussan lors de son hommage.

Sans descendant, divorcée d’Emmanuel Blanc en 1966, Raymonde fut une avocate discrète, passionnée et engagée. Elle s’éteint le 22 juillet 1968 à l’âge de 60 ans d’une longue maladie.

En parlant de son courage et de son engagement dans la Libération du Palais de Justice, Me Sicher, lors des obsèques, écrira : « Sûrement, ces instants, auxquels la victoire avait donné un caractère d’épopée, auraient été pour elle un apaisement et une consolation si jamais elle avait deviné qu’elle ne pourrait guérir d’un mal qu’elle croyait anodin.

Au cours de l’été, quelques jours avant l’anniversaire de ces journées de gloire [19-24 août 1944], il enleva brusquement, trop jeune encore, celle qui durant toute sa vie, sans petitesse ni mesquinerie, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, et à chaque occasion, avait su montrer la générosité de son cœur ».

Médaille de la Résistance 31/03/1947 (JO du 23/12/1948)

Dossier administratif de Raymonde Noireaut-Blanc.

Dossier administratif d'Emmanuel Blanc.

Hommage de Claude Lussan, séance de rentrée solennelle de la conférence des avocats, cérémonie du souvenir,12 novembre 1968.

Ordre de la Libération

Dossier de Raymonde Noireaut-Blanc.

Archives municipales et communautaires d’Amiens

Acte de mariage des parents : 2E1025.

Généanet :

Sépulture de la famille Noireaut

Gallica-BNF :

Mariage avec Emmanuel : Le Populaire, 16 novembre 1939.

Procès des ex-députés communistes :

Au tribunal spécial les belles affaires au marché noir : La France socialiste, 24 juin 1943

Procès de l'épuration Louis Hervé : L’Aurore, 22 décembre 1944

Procès du POPF :

La liberté du Morbihan, 8 avril 1948.